想象接觸對高校學生親社會行為傾向的影響

余紅玉 陳冠文 王小玲

(1.中央民族大學 北京 100871;2.天津大學心理健康教育中心 天津 300072)

在經(jīng)濟全球化的浪潮下,人員大流動,國家與國家之間、民族與民族之間接觸頻繁。但是,在接觸過程中,不同民族之間由于缺乏了解也帶來了許多偏見。習近平總書記提出要構建人類命運共同體,鑄牢中華民族共同體意識。[1]族際間增加接觸和了解無疑是改善不同民族、不同國家關系的重要一環(huán)。“和羹之美,在于合異。”要想達到合異的目的,就必須加強交流互鑒,創(chuàng)造友好接觸的機會,增進對彼此的了解,只有這樣才能建立一個開放包容的世界,才能推動完成構建人類命運共同體的歷史使命。想象接觸作為族際接觸的形式之一,在族際交往中發(fā)揮著越來越重要的作用。

目前,世界范圍內人道主義危機頻發(fā),疫情使得這一危機更加突出。習近平總書記在聯(lián)合國日內瓦總部演講時倡導“我們應該弘揚人道、博愛、奉獻的精神,為身陷困境的無辜百姓送去關愛,送去希望”。而親社會行為是自愿對他人、社會群體或社會重要組成部分有益的、符合社會期望的廣泛行為,與習近平總書記倡導的人道、博愛、奉獻不謀而合。如果個體能夠增加更多的親社會行為,社會就會更加和諧、溫暖;如果國家能夠多一些親社會行為,世界就會更加和平、安穩(wěn)。正如積極心理學家塞利格曼所言,在和平的年代應該更多關注人的積極力量,幫助普通人形成積極人格從而生活得更幸福。[2]

基于以上國際及國內背景,本研究以習近平總書記關于鑄牢中華民族共同體意識的相關論述為指導,探討想象群際接觸與大學生親社會傾向的關系,并通過引導學生想象與他群體的積極接觸,考察高校學生親社會傾向的變化。

一、群際接觸與親社會

(一)想象接觸

1954年,Allport提出了著名的群際接觸假說。[3]Allport認為,群際偏見是兩個群體成員因為缺少對方的信息或產(chǎn)生了錯誤信息而導致的,如果滿足地位平等、共同目標、群際合作、權威支持四個條件,則可以減少群際偏見,改善群際關系,拉近個體與外群體的心理距離,增加群際幫助。[4-5]

群際接觸假說適用于面對面的直接接觸,但在現(xiàn)實生活中,不同群體難免會由于各種局限無法直接接觸,并且在群體規(guī)范不允許的條件下,容易導致焦慮和恐懼。在此基礎上,有研究者提出了拓展接觸理論,即個體在獲知內群體成員與外群體成員之間存在友誼關系時,其對外群體的態(tài)度可得到改善。[6]后來的研究者順著拓展研究的思路繼續(xù)探索,并且將其與心理想象放在一起研究,提出了想象接觸的理論。Turner最早提出想象接觸假說[7],他認為想象接觸是個體在心理上模擬特定時間內和特定場景中與外群體成員進行積極互動,進而產(chǎn)生積極的外群體認知。該假說認為,通過在心理上模擬與外群體的積極接觸,能夠激活人們在真實場景中與外群體成員互動時的相關積極經(jīng)驗,從而促進積極的群際關系。目前也有大量的研究證實想象接觸,特別是積極想象接觸的有效性。[8]想象接觸在減少偏見、拉近群際接觸距離、降低群際焦慮、促進個體共情、促進社會融合等方面均具有積極作用。[9-10]

(二)親社會行為

1972年,Weisberg首次在《社會積極形勢考察》一文中提出親社會行為的概念,他認為親社會行為是指所有與侵犯等否定性行為相對立的行為。后人在其概念基礎上提出親社會行為是指個體自愿做出的可以給別人、群體或社會帶來好處并能促進自己與他人形成和諧人際關系的行為。寇彧和張慶鵬在研究親社會行為時發(fā)現(xiàn),親社會行為不僅是為他人謀利,也將自己的利益包括在內,追求自身與他人利益的和諧。[11-12]

親社會行為作為一類自愿的行為,它在促進人際關系、提高幸福感;促進積極的社會適應等方面有重要價值。[13]因此,它對人類的生存和社會的發(fā)展具有積極的意義。對個人來說,親社會行為讓我們在這個社會上感到溫暖、得到幫助、獲得幸福感和存在感;對整個社會來說,親社會行為有助于營造一種和諧的社會氛圍,有利于在社會上弘揚民主、和諧的社會風氣。由此可見,親社會行為不論是對個人還是對社會的和諧發(fā)展均具有重要意義,而和諧的人際關系對鑄牢中華民族共同體意識,構建人類命運共同體具有重要價值。

(三)想象接觸與親社會行為

前人的研究表明,想象接觸能夠提高個體的群際幫助意愿。如擴展的接觸假設內容通過建構包攝水平更高的上位認同(共同內群體認同)促進認知、情感和行為等積極效應的產(chǎn)生。[14]想象接觸可以改善群際關系,鑄牢共同體的心理認同基礎,有助于形成中華民族共同體,乃至人類命運共同體。也有研究者通過實證研究證實這一點,如將被試劃分為他文化想象接觸組、標準想象接觸組、控制組三組,在被試進行充分的想象接觸之后,填寫群際幫助意愿量表,結果表明,他文化想象接觸組的群際幫助意愿顯著大于標準想象接觸組和控制組。[15]雖然親社會行為與群際幫助意愿具有高度的相關性,但兩者仍有所不同,它們一種表現(xiàn)在意愿層面,一種表現(xiàn)在行為層面,而現(xiàn)有研究較少直接考察想象接觸與親社會行為之間的關系。因此,關于這兩者之間的關系研究具有一定的價值。

基于以上背景,本研究主要探究以下兩個問題:一是想象接觸與個體的親社會傾向是否顯著相關?二是積極想象接觸是否可促進個體的親社會行為?

二、研究方法

(一)研究對象

本研究以某高校學生為研究對象,線下發(fā)放問卷303份,回收302份,回收率99.7%。其中男生125人(41%),女生177人(59%);漢族150人(50%),少數(shù)民族152人(50%);大學生128人(41%),研究生168人(56%),6人未知(3%)。然后,從以上研究對象中篩選出親社會行為得分較低的學生50人參加想象接觸啟動任務。研究對象的篩選標準如下:以親社會行為傾向得分為參考,在前50%的區(qū)間內篩選研究對象,按照得分從低到高的篩選方法追蹤到研究對象50人,其中最高分99分,最低分32分,平均分85.8。

(二)研究工具

1.MICS多維族際接觸量表——想象接觸

采用黃飛、王昌成、石寬寬、阿巴拜克熱·哈力克編制的MICS多維族際接觸量表。[16]此量表以群際接觸研究為基礎,又綜合考慮我國的族際關系,依據(jù)接觸類型與接觸效價系統(tǒng)建構的多維族際接觸量表。其中的想象接觸量表包括積極接觸和消極接觸兩種接觸效價,每種接觸效價5道題,共10道題,該量表的內部一致性系數(shù)為0.93。

2.親社會傾向量表

張慶鵬和寇彧以青少年為研究對象,四次修訂了Carlo等人(2002)編制的親社會傾向量表。[17]本文采用四次修訂后的量表,該量表是采用5點評分從1(完全不符合)到5(完全符合),共包含6個維度,即公開的、匿名的、利他的、依從的、情緒性的和緊急的六類親社會傾向,一共26個題目。該量表的內部一致性系數(shù)為0.899。

3.想象接觸啟動材料

根據(jù)文獻研究及高校實際情況,編寫10個積極想象接觸場景,邀請漢族學生及少數(shù)民族學生各超過5人對想象的場景從“非常沒有代入感”到“有很強的代入感”進行五點評分,挑選代入感得分最高的情境作為本研究的想象接觸啟動材料。

(三)研究流程

首先,被試完成MICS多維族際接觸量表——想象接觸;親社會傾向量表的前測。根據(jù)上述親社會傾向量表得分篩選被試完成積極想象接觸的啟動任務。

其次,想象接觸啟動任務。指導語如下:以下是一個想象接觸實驗,若您是漢族,則()代表少數(shù)民族,若您是少數(shù)民族,則()代表漢族,請您確保自己在一個安靜的環(huán)境內,放松一分鐘,進行充分的想象。

積極想象啟動:請你花1分鐘時間想象一下,在學校的周末舞會上,你和同學興致勃勃地去湊熱鬧,由于不會跳舞,你和同學在一邊觀望。此時有個()族的同學熱情地邀請你們一起跳舞,并教了你們幾個簡單的舞蹈動作,你們一起享受了一個美好的晚上。從此你對()族群體產(chǎn)生了好感。

任務:下面請你將剛剛想象出來的具體情景寫下來(包括詳細的起因、經(jīng)過、對方的性別、穿著、語氣、你們之間的對話等任何你能想到的情景)。

最后,待研究對象完成任務后,請他們再次填寫親社會傾向量表(后測)。

三、研究結果

(一)量表測量結果

1.想象接觸和親社會傾向的描述性統(tǒng)計

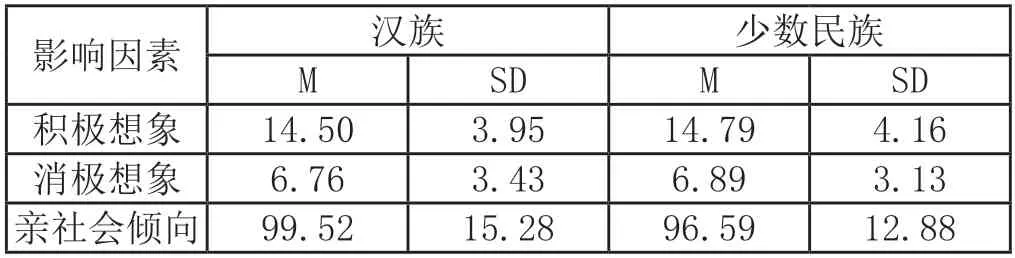

對數(shù)據(jù)進行整理編碼,錄入并進行邏輯檢查無誤,采用spss25.0進行統(tǒng)計分析,采用斯皮爾曼等級相關對想象接觸水平(包含積極想象接觸、消極想象接觸)分別與親社會傾向進行相關性分析。結果如表1所示,漢族與少數(shù)民族學生表現(xiàn)出一致的得分情況。

表1 積極、消極想象接觸與親社會傾向的平均分

2.想象接觸與親社會傾向的相關性分析

將積極和消極想象接觸分別與親社會傾向進行相關性分析后發(fā)現(xiàn),對于漢族群體而言,積極想象接觸與親社會傾向呈正相關;消極想象接觸與親社會傾向相關性不顯著;而對于少數(shù)民族群體而言,積極想象接觸與親社會傾向呈正相關;消極想象接觸與親社會傾向呈顯著負相關。結果如表2所示,想象接觸與親社會傾向顯著相關。

表2 想象接觸與親社會行為的相關性

(二)積極想象接觸啟動任務的結果

因前述量表的結果未發(fā)現(xiàn)漢族群體與少數(shù)民族群體有何差異,因此,啟動任務中不再將民族作為研究變量。采用spss25.0對研究對象的親社會傾向量表的前后測(前后測間隔約3個月,前測M=85.8,SD=11.27;后測M=92.5,SD=15.03)得分進行配對樣本t檢驗,t=-3.72,p<0.001。結果表明積極想象接觸能夠顯著提高高校學生的親社會行為傾向。

四、研究結論

本研究發(fā)現(xiàn)想象接觸與親社會傾向顯著相關。無論在漢族群體還是少數(shù)民族群體,積極想象接觸都與親社會傾向呈顯著正相關,在少數(shù)民族群體中,消極想象接觸與親社會傾向呈顯著負相關;啟動個體想象與其他群體的接觸,可以有效地提升個體的親社會行為。這一研究結果支持并進一步驗證了前人的觀點,即想象接觸有助于提升個體的助人意愿,表現(xiàn)出更多的親社會傾向。

關于想象接觸與個體親社會行為之間的關系,先前已有研究考察想象接觸與外群體內隱偏見、群體態(tài)度、社會距離,群際幫助意愿等,親社會傾向雖與這些變量契合度高,但是較少有研究直接考察想象接觸與親社會行為之間的關系。因此,本研究進一步補充和擴展了該方面的理論數(shù)據(jù)。本研究發(fā)現(xiàn),積極想象接觸與親社會行為傾向呈正相關,而消極想象接觸反之,這可能是因為積極想象接觸可以幫助個體通過重新進行社會分類,建立共同內群體認同,從而增加了群際共同性和相似性的感知[18],拉進個體與外群體的心理距離,而消極想象接觸作用相反。兩個群體之間的心理距離遠近直接影響個體與他人的接觸意愿,以及對他人表現(xiàn)出的助人行為。

關于積極想象接觸可以有效提升高校學生的親社會行為傾向,對這一結果的解釋,目前有兩種觀點。一種觀點支持認知在其中的作用。Crisp等人認為心理腳本作為一系列行為的認知表征,其程序的可利用性是想象性接觸效應的認知因素。[19]即一個人在腦海中想象某個特定的地點、某個特別的事情、某種特殊的情境時,大腦中就會生成與這種地點、事件、情境相呼應的行為腳本,并且將其儲存在大腦中,成為記憶的一部分。這種心理腳本一旦形成,經(jīng)過后期現(xiàn)實中類似事件的激活,它就會對人產(chǎn)生影響,包括個人對當時發(fā)生事件的理解、意圖和期待,還會影響個體在當前事件下的行為選擇。在本研究中,學生在積極想象接觸指導語的引導下,想象出與其他民族同學交往的美好場景,大腦中形成相應的行為腳本并儲存在記憶中,當被試在現(xiàn)實生活中真正接觸到其他民族同學時,大腦中的行為腳本將被激活,并且影響被試對其他民族同學的認知(產(chǎn)生更積極的認知),進一步促使大學生對該民族同學做出親社會行為。另一種觀點支持情緒在其中的作用。Holloway等人在1977年就提出了社會觀理論,該理論認為,若一個人長期處于正向的、樂觀的情緒狀態(tài),他會對人性中積極的部分更加敏感,比如會對人性的仁慈和互助予以更多的關注,也會因此而表現(xiàn)出更多的親社會行為,如幫助和分享行為。[20]在本研究中,學生想象了一個積極的互動情境,情景創(chuàng)造了一種輕松愉悅的氛圍,這啟動了他們的積極情緒,讓其產(chǎn)生短暫的幸福感,這可以幫助個體感受到來自其他民族同學的善意,因此學生的親社會傾向整體得到顯著提升。

五、啟示

本研究的結果拓展了群際接觸理論,驗證了想象性接觸假說,這為無法通過直接接觸加強交流合作的人群提供了新的方向。在全球疫情形勢仍十分嚴峻的情況下,人與人之間面對面的接觸和交流受到影響,見面時人與人之間也會保持一定的安全距離,通過積極想象接觸仍可以進一步增進群體之間的相互信任,表達友善;另外,作為一個多民族國家,各民族成員之間的相互交往和學習可以增進了解,積極想象接觸也為增強我國各民族團結、加強各民族交流、交往、交融,以及鑄牢中華民族共同體意識提供了新的培育視角。