談和聲現象與音響特質

——秦文琛室內樂作品《行空》創作研究①

江姍姍

(上海音樂學院研究生院,上海 200032)

《行空》(1)《行空》由秦文琛創作于2012年,樂譜由德國Sikorski出版社出版。作品由奧地利KAIR-OS唱片公司于2018年發行,時長約16分02秒。是一首為琵琶和弦樂隊而作的室內樂作品。它的標題,來源于成語——天馬行空。在漢語中,“天馬行空”被解釋為“神馬在空中奔騰飛馳,多形容詩文、書法、言行等氣勢豪放、不受拘束”[1](P1292)。簡而言之,它表現出無拘無束、充滿想象力的特征。其中的“空”意為“天空”。對于“天空”,秦文琛有其熱切而細膩的情結。在他2019年舉辦于上海音樂學院的主題為“堅守·突破——解析《眾神之光》等近期管弦樂作品”的講座中,秦文琛曾說“海子理解的天空是暗淡的,我理解的天空是明亮的”。可以說,“天空”這個帶有秦文琛創作印記的聲音符號在這部作品中貫穿始終,表達了他對于過去記憶中天空的純凈、自然的贊美和向往。《行空》以“天空”為畫布,描繪了一場行云流水、酣暢淋漓的美好想象。

作品伊始,琵琶干燥清脆的音響從弦樂似一片混沌的背景聲中穿透,就像走在草天相接的穹廬之中,閃爍不定的太陽好像也發出喑啞的聲響。

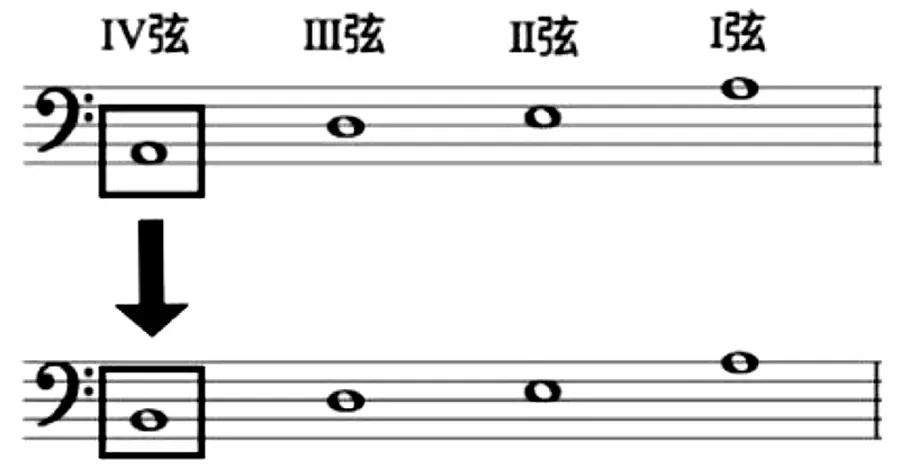

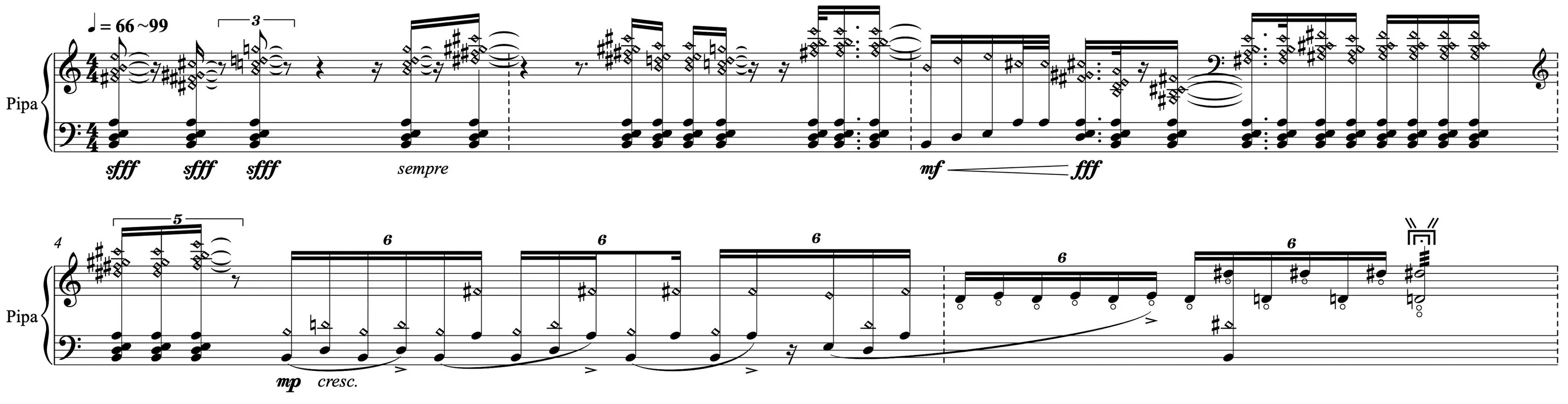

通常,琵琶的定弦由纏弦到子弦分別為A—D—E—A,在這部作品中,秦文琛將纏弦A改變為其上方大二度的B,形成B—D—E—A的定弦(譜例1)。這種定弦方式,作曲家在其創作于2006年的琵琶獨奏作品《琵琶辭》中也曾用到。

譜例1 琵琶定弦圖示

通過這種方式,一方面可以改變原定弦中纏弦和子弦泛音演奏重合的局面,從而可以奏出作者需要的更加豐富的泛音效果。另一方面,在演奏技巧及效果上來看,“將四弦調高大二度……也是相較方便的。如‘二度’泛音在兩條弦上的交替演奏,左手放在同一把位,即可奏出,左手不用動用很大的動作上下換把”[2]。

一、作品結構

在《行空》中,C—G和D—A這兩個五度音程的疊置被設計成為象征“天空”的聲音符號,在作品中起到結構性作用。例如,我們可以在作品的第一部分和第二部分的開端見到這一音樂材料。同樣,它們在尾聲部分又一次得到強調。

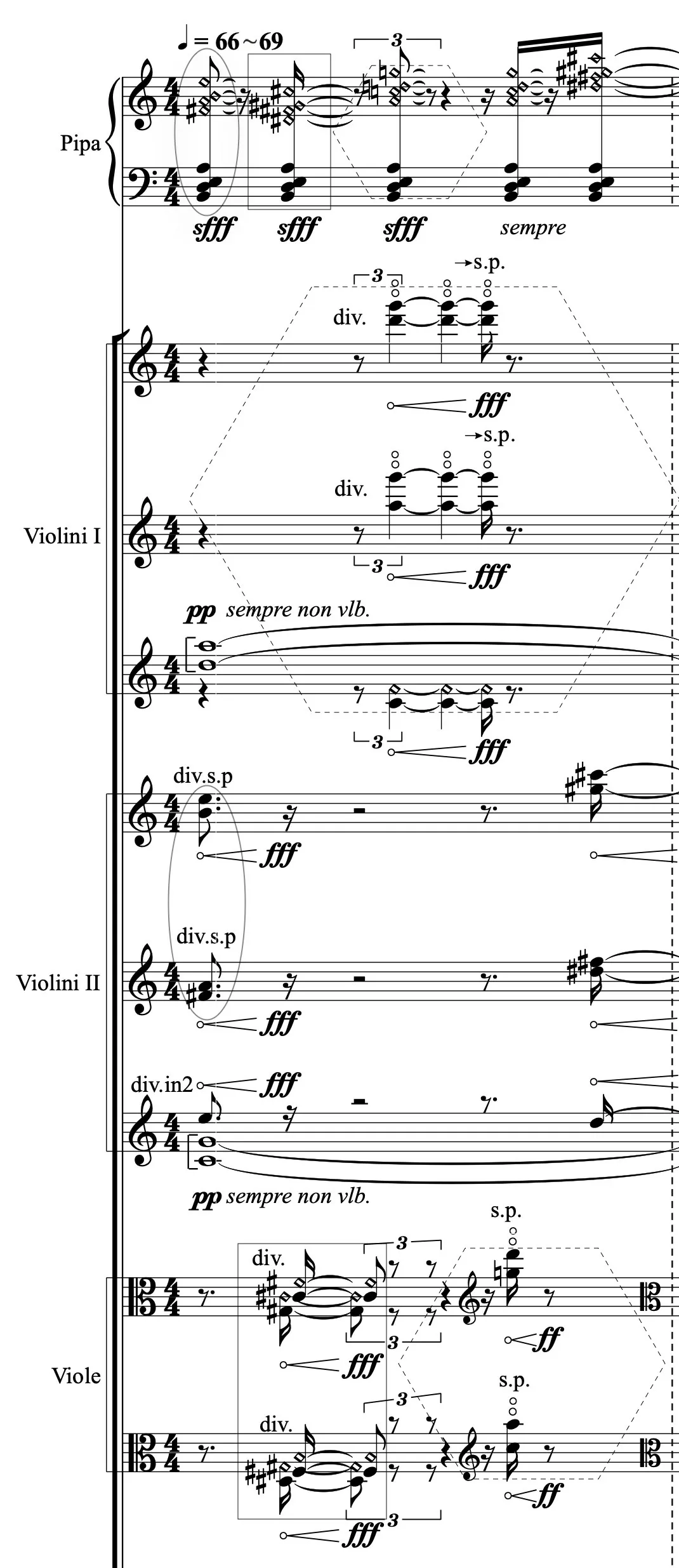

除了“天空”這個要素,自然音階式的縱向排列的音高結構也在作品中起到重要作用。它由“天空”聲音符號中的五度音程發展而來,第一次出現在作品的第29小節(見譜例2)。我們可以看到弦樂聲部由高到低,由“天空”聲音符號出發,分別演奏D—A/C—G/B—F/A—E/G—D/F—C/E—B/D—A/C—G的五度音程,作曲家讓白鍵上的C—D—E—F—G—A—B的音高在弦樂聲部以自然音階的排列方式同時出現,從聽覺效果來說,它們具有蒼白的音響效果,秦文琛同時也賦予其“宗教”的寓意。

譜例2 “天空”“宗教”“半音化變體”三要素在弦樂隊中第一次出現的縮譜(方框內為小節編號)

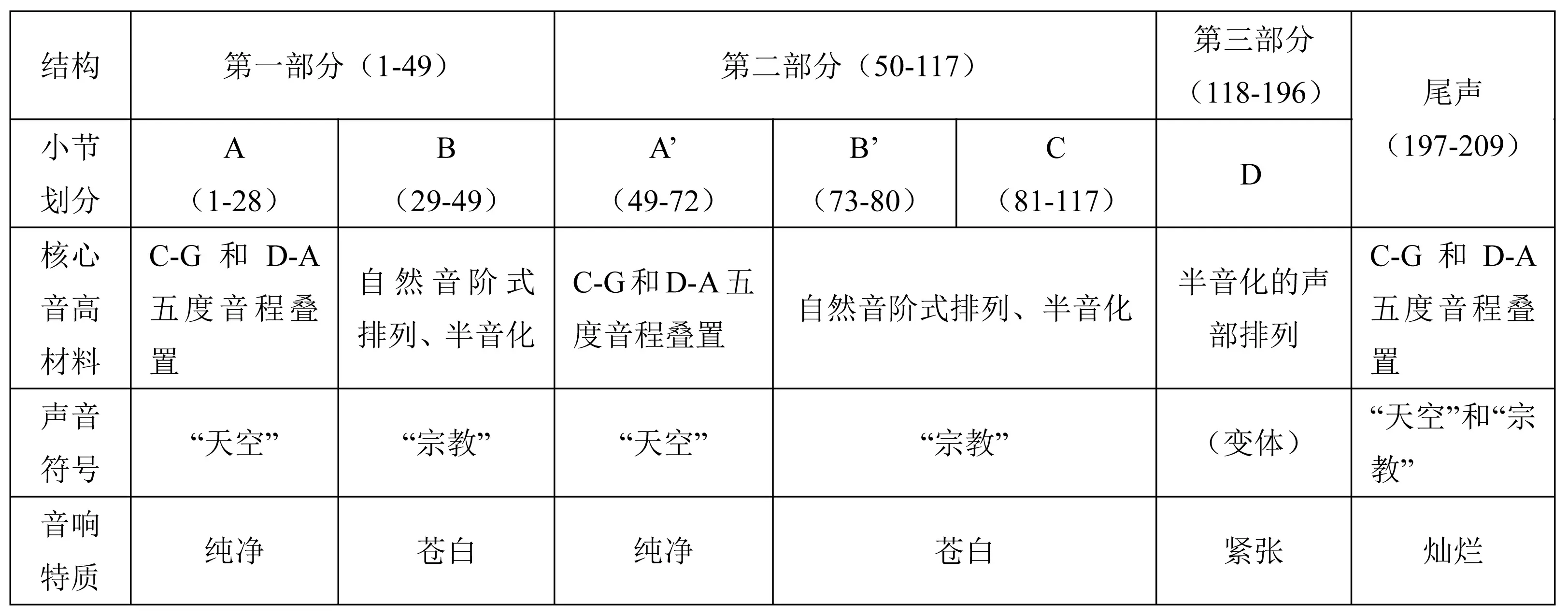

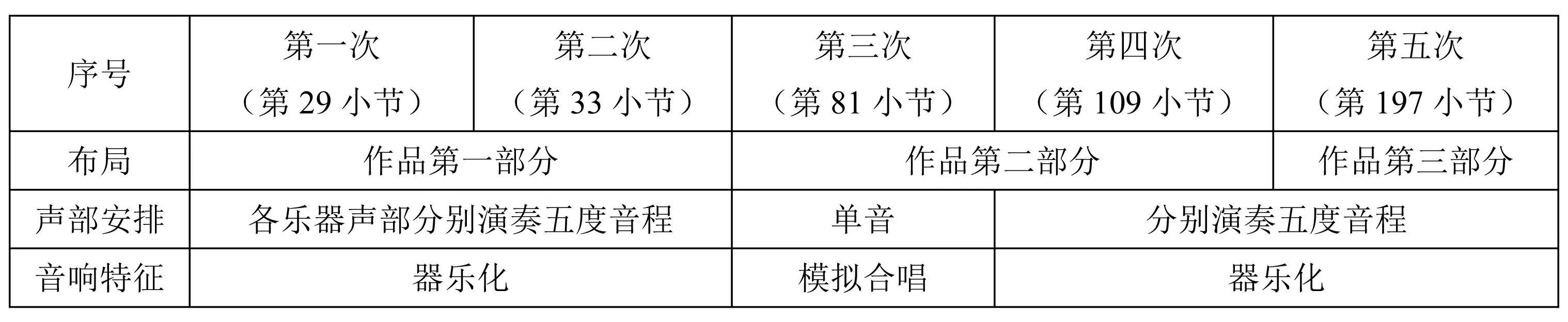

在這兩個音響的接連布局中,作品的結構框架也由此顯現。見作品的結構圖示:

圖1 《行空》結構圖示

1.關于二元平衡。由結構圖示,我們可以看到“天空”和“宗教”兩個符號在作品中交替出現,構成整部作品的框架。它們在作品中的布局以及尾聲中的結合無不體現了作品追求的二元平衡觀念,二者音響效果雖不相同,但是在音高材料方面卻相互聯系,并且在尾聲中共同出現,使作品走向燦爛的升華。

2.關于隱伏要素。從C—G和D—A這兩個五度疊置的聲音符號到自然音階式的縱向聲部排列的音響,這二者的音高材料的發展衍變顯而易見。另外在作品中,還有一些帶有矛盾性的要素出現,即半音化的縱向聲部排列的音高材料所形成的較為緊張的音響。在作品的第一部分和第二部分中,這種半音化的和聲現象出現的較為“含蓄”,總是在自然音階式的音高材料出現之后有跡可循地過渡到半音化的音高(第30小節)。而在第三部分中,由于前兩部分的音響鋪墊,這種緊張度一觸即發,形成了自然音階式的音高材料的變體——半音化的音高材料。最后,在尾聲部分中,所有的能量積蓄到頂點,在第197小節爆發,繼而在作品的第200小節處回歸到“天空”的較為樸素的音響。

二、泛音奏法的運用

在《行空》中,泛音的大量運用是該作品的一大特點,為作品的音響特質奠定了基礎。作品為琵琶和弦樂隊而作,在弦樂演奏中,自然泛音、人工泛音這兩種奏法均有運用;在對琵琶泛音的處理中,秦文琛在改變定弦的基礎之上,將四條弦上能被聽見的所有泛音作為音高素材,充分挖掘了這兩類樂器的各種泛音效果的可能。

(一)泛音在弦樂聲部中

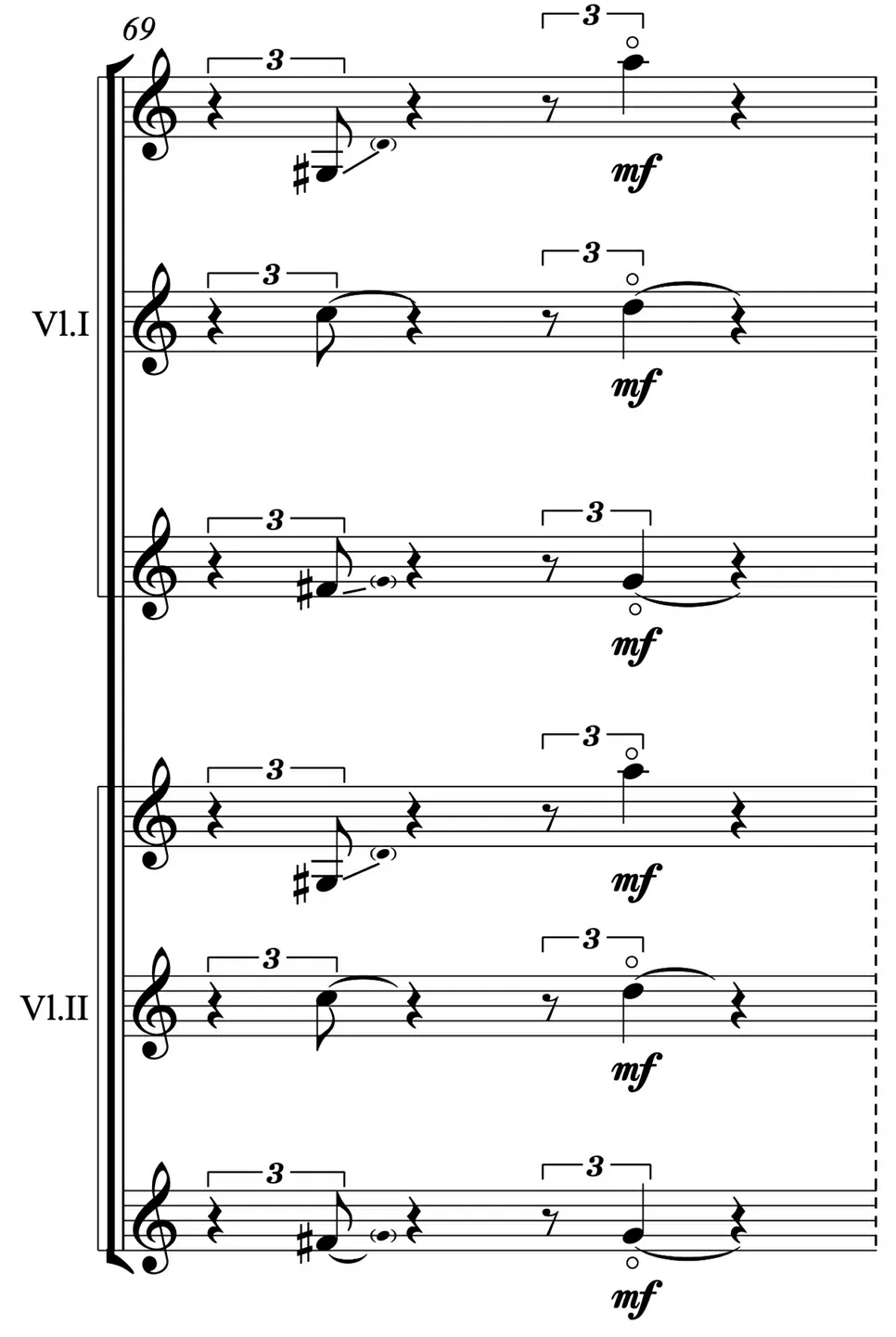

在《行空》弦樂泛音的運用中,充分利用空弦上的自然泛音,除此之外,較多使用四度人工泛音的奏法。如譜例3,在作品的第69小節第三拍中,小提聲部分別在G弦、D弦和A弦上作空弦上的八度泛音;如譜例8,在作品開始的部分,出現了大量的四度人工泛音。

譜例3

(二)泛音在琵琶聲部中

在《行空》中,秦文琛將琵琶的定弦音高分別改變為大字組B、小字組d、小字組e和小字組a,在此基礎上嘗試各種泛音的可能。

筆者將該作品中琵琶聲部出現的和弦泛音和個別單音泛音的實際音高整理如下,下方大譜表為原譜的記譜音高,上方是實際音高。

如譜例5,是作品開頭的琵琶聲部。在第1小節中出現了五個泛音和弦,由前文譜例4我們得知第一個和弦是由通過在定弦上浮按(相隔一個八度的)純五度獲得的音高#F-A-B-E構成;第二個和弦是由通過定弦上浮按(相隔一個八度的)大三度獲得的音高#D-#F-#G-#C構成;第三、四個和弦由通過在定弦上浮按(相隔一個八度的)小七度獲得的音高A-C-D-G組成;第五個和弦是由通過在定弦上浮按(相隔兩個八度的)大三度獲得的音高#D-#F-#G-#C組成。其中第二個和弦與第五個和弦雖浮按位置不同,但實際發音是等音高的。這五個和弦連接構成的最高聲部形成E-#C-G-#C的旋律線條。

同樣見上譜例5,第3小節出現了單音演奏的泛音,這里單音泛音的實際發音分別為b1,d2,e2和#c3。

作品中,對于琵琶聲部的泛音的處理還予以不同奏法的處理,例如作品的第7小節出現了輪指演奏的泛音。這里的實際發音音高與譜例中的浮按的菱形符頭的音高位置相同,即#d2-#f2-#g2-#c3。

在《行空》中,從實際音響需要的角度出發,不論在琵琶聲部還是在弦樂聲部,泛音的使用不斷被豐富和發展,與音響特點和音樂性格貼切、融合。

三、音高結構特征

(一)主題動機分析

全曲由琵琶的泛音和弦引出主題(見譜例5),第1小節的五個泛音和弦的實際音高已在前文中說明,我們可以看到,這四種和弦的結構非常清晰,由于其定弦由低到高每兩弦之間分別相距小三度、大二度、和純四度,因而和弦也體現從#F、#D、A這三個音分別向上疊置小三度、大二度、和純四度構成音高的特點。

譜例4

譜例5 第1—3小節琵琶聲部

在此定弦上完成的四音和弦具有集合4-23(0,2,5,7)的部分特點,集合4-23音程含量為<0,2,1,0,3,0>,即包含2個大二度、1個小三度、3個純四度。由此,從和弦的固定排列來看,縱向音程關系主要體現了包含大二度(小七度)、小三度和純四度(純五度)的特點。

另外,第1小節的五個和弦連接構成的最高聲部形成e2-#c3-g3-#c3的旋律線條。從e2向上大六度到#c3,接以減五度繼續向上到g3,最后減五度向下回到#c3。旋律的最高音出現在第3、4個和弦,最后音高有所回落。這一主題在作品的第23小節再次出現并發展。

(二)橫向音高現象分析——以琵琶聲部為例

在《行空》的標題中,作曲家已經暗喻了一種縱橫時空的多維度概念以及動靜結合的高遠意境。由其英文標題更見其意——“Across the Skies”。琵琶的“行”相較于弦樂聲部而言,更多用來表達動態畫面,呈現出橫向進行的特征。

1.單音泛音

熱氣騰騰的煮啤酒一拿上來,寒意頓時煙消云散。就像一杯劣質的苦艾酒也會催生藝術家的靈感,小店夜啤酒也會激發你對生活的熱愛。一杭來了興致,心情好了起來,只是,如果雪螢在就錦上添花了。

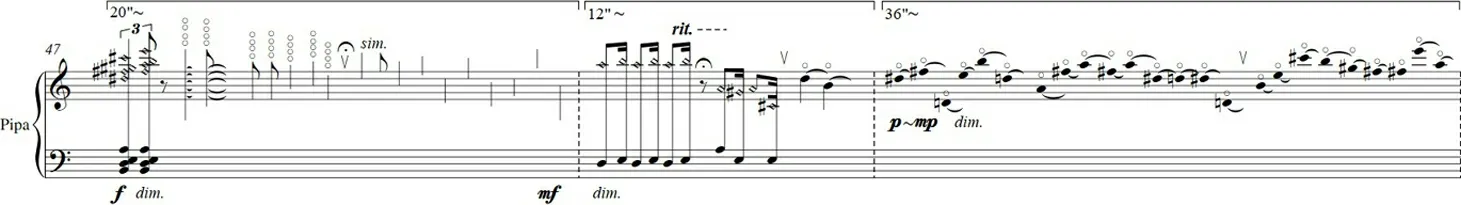

譜例6 第47—49小節的琵琶聲部

2.微分音

3.單音的節奏韻律

在秦文琛的音樂語言中,單音技術在他的作品中散發著東方審美的光芒。

“單音的運用在東方、尤其在中國音樂中有著十分重要的意義和價值,到處可見,在許許多多傳統音樂表演中,往往單個音可以演奏出各種不同的音色變化,不同的潤腔變化,‘移步不換形’之說的傳統音樂美學趣味表達了單音不同于一般藝術現象存在的特色。”[3]

“他(秦文琛)甚至可以像畫家不用線條勾勒,而直接用顏色在畫布上涂抹那樣,將旋律簡縮成三兩個音、甚至單個音,而主要通過各種樂器的音色涂抹、或點染,賦予音樂作品以神奇的表現力,和獨特的東方音樂神韻”。[4]

第76小節開始,小提聲部從低到高分別在各自聲部圍繞A—bB—B—C—#C—D演奏無滑奏的單音。這六個聲部的單音之間形成半音關系,節奏交錯。第79至80小節,除了大提聲部以外,每個聲部都保持在變化節奏的單音線條中。這些單音由低到高分別是G—A—B—C—D—E—F—G—A。它們之間與第76至78小節不同的是,這些單音之間形成自然音階的音高關系。

這些單音通過音高排列方式的改變、復雜節奏的多樣化處理,以及強弱和奏法的變化,在和聲、節奏、演奏法等方面的共同作用下極大地豐富了音響的色彩與張力。

(三)縱向多聲部音高現象分析——以弦樂聲部為例

在《行空》中,弦樂相較于琵琶聲部而言,更多用來表達“空”的背景化的畫面。在音高組織方面,弦樂聲部體現了充分利用空弦演奏泛音、利用五度音程排列音高、利用自然音階式的聲部排列方式和半音化的聲部排列方式的特點。以下舉例說明:

1.利用空弦演奏泛音

如作品的第41小節,這里小提琴聲部和中提琴聲部充分利用空弦演奏泛音。小提琴聲部分別在G弦和D弦上演奏四度和五度人工泛音,其實際音高為g3和a3。中提琴聲部亦同。

在作品的第46小節,小提琴和中提琴聲部同樣在空弦上演奏泛音。小提琴聲部分別在G弦、D弦和A弦上演奏泛音,其中在一提聲部出現了A弦上的三度、四度和五度泛音以及E弦上的四度、五度和六度泛音;在二提聲部出現了A弦上的四度、五度、六度和八度泛音以及D弦上的三度、四度、五度和六度泛音。中提聲部主要出現了G弦上的三度和四度泛音以及D弦上的四度、五度和六度泛音。

2.五度音程的結構性作用——“天空”的聲音

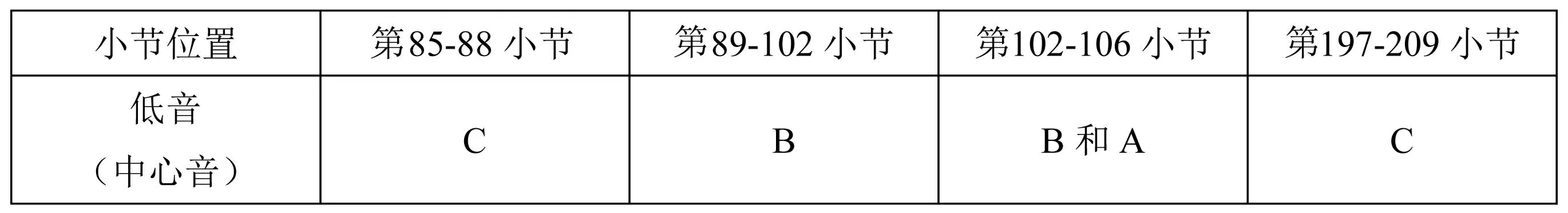

在秦文琛的《眾神之光》《行空》兩部作品中,都出現了C—G和D—A的五度疊置,它們代表天空的聲音,在作品《行空》中貫穿始終,起到結構性的作用。秦文琛認為,C—G和D—A這兩個純五度音程的疊置在一起,其音響體現出空靈、純凈的效果,就像是他從小生活的內蒙古的天空,干凈透亮不帶有任何雜質。并且,這個音響中的C音可以被看作是C—G—D—A和弦中的根音,在作品的尾聲被強調,帶有中心音的意味。在尾聲(197-209小節)之前,低音不斷變化,最終回到C音。從這個變化的過程我們可以看到C音在作品中的重要地位。秦文琛在創作時,對于C音有其獨特的感受,他認為C音非常“純凈”,“我對于一些音有一些特別的感觸。C這個音,在我看來,就好像是沒有內容一樣”(2)引自與秦文琛先生的對談。。這也恰好符合作品本身的意境,C音是“天空”的聲音——兩個五度疊置的音高材料C—G和D—A的根音,是整個作品的基調,但好像又虛無縹緲,萬物歸零。

圖2 作品第85小節至結束的低音變化圖示

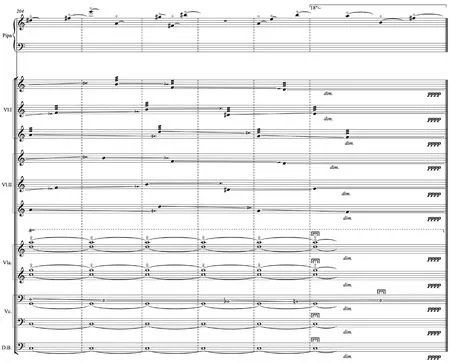

如譜例7為作品的第204至209小節,也是全曲的結尾。中提琴聲部演奏“天空”的聲音C—G—D—A;在大提琴聲部、低音提琴聲部中,C音得到強化。

3.自然音階式的聲部排列——“宗教”的聲音

例如作品第29小節(見譜例2),弦樂隊各聲部中均以五度音程構建音高,自高到低各聲部音程(由冠音到根音)分別為A—D,G—C,F—B,E—A,D—G,C—F,B—E,A—D,G—C。其中所有的冠音形成A—G—F—E—D—C—B—A—G的音階式下行排列的特點;所有的根音形成D—C—B—A—G—F—E—D—C的音階式下行排列的特點。在作品中,“宗教”的音響共出現了五次,除了第29小節以外,第33小節、第81小節、第109小節以及第197小節等處均體現這樣的音高結構特點。

這五次“宗教”的聲音符號在作品中的三個部分均有出現。前兩次分別出現在第一部分的第29小節和第33小節,這兩次的音高結構相同,均是最高聲部為五度音程D—A,最低聲部是五度音程C—G。

第三、四次分別出現在作品第二部分的第81小節和第109小節。其中第三次“宗教”聲音符號的織體形態、聲部排列以及其對音色的要求都體現了與前兩次“宗教”聲音符號的不同。第81小節各樂器聲部演奏單聲部旋律,且音高排列自高到低分別例7 第204至第209小節為單音G—F—E—D—C—B—A,秦文琛將其設計為用弦樂隊模擬“合唱”的音響效果,以此來表現“宗教”的聲音;第109小節與第一部分出現的“宗教”符號相同的地方在于每個樂器聲部均演奏純五度音程,并且最高聲部為五度音程D—A,按照自然音階的排列方式向下疊加。第197小節的“宗教”音響與第109小節相同,同樣地回歸了第一部分出現的器樂化的“宗教”音響,但在此基礎上增添了對于低音C的強調。如圖3所示,為“宗教”聲音符號布局圖示:

圖3 “宗教”聲音符號布局圖示

在作品的構思中,秦文琛通過這種自然音階式的聲部縱向排列的音高表達對于“宗教”聲音的象征喻義。在這種音響中,每個音符不帶有任何變音記號,它們同時發出聲響,其音響效果帶有“蒼白”的特質。并且,這種利用自然音階作為素材組織作品的音高材料在秦文琛其他的音樂創作中也有使用,這反映了對于特性音響的追求在其音樂創作中所體現的重要價值和意義。

4.半音化聲部排列

例如作品的第43小節,第一小提的三個聲部,分別用小三度形成A—bB—B—C—bD—D的半音化的和音效果。第二小提的三個聲部,分別用小三度形成#D—E—F—#F—G—bA的半音化的和音效果。其余的中提、大提和低音提琴的五個聲部形成E—F—G—bA—A—bB—B—C—bD—D的半音化的和音效果。

由前文可知,這種半音化的音高現象來源于自然音階式的音高縱向排列,是對“宗教”聲音符號的衍變。這一音高材料來源于“宗教”音響,但是又從中抽離,組成新的音高材料。并在作品中形成新的音響效果。并且這種緊張度在作品的尾聲到來時完全釋放,而后回歸到“宗教”的樸素、蒼白和“天空”的純凈、美好。

(四)琵琶聲部與弦樂聲部的關聯

1.音高關聯

弦樂聲部的音響時常用來表現對于琵琶聲部音響的放大,因此在音高上琵琶聲部與弦樂聲部關系緊密。在樂曲的開頭,琵琶以不規則的節奏,以持續的力度撥動琴弦,產生泛音。同時,部分弦樂器演奏與琶音聲部泛音和弦相同的音高,在琵琶的泛音和弦上產生回聲效果。例如第1小節(見譜例8),琵琶聲部演奏泛音和弦#F—A—B—E,弦樂的第二小提琴聲部演奏相同的音,并以漸強的方式奏出,這是對琵琶聲部的放大。其后琵琶聲部演奏#D—#F—#G—#C,中提聲部同樣也出現了這四個音。第三個虛線框出的泛音和弦同理。這些弦樂聲部通過同音高以及漸強力度的處理,使得弦樂聲部就像是回聲一樣對琵琶聲部予以呼應。在不規則的節奏、變幻的音高之下,只有“天空”的聲音貫穿始終,“懸掛”在那里沒有改變。其他的音符、音響在秦文琛的筆下,以“天空”為背景,揮灑自如。

2.音樂語言的關聯

作品中,弦樂聲部與琵琶聲部不僅在音高上緊密聯系,在音樂語言的表達上,特別是對于樂器音色的處理上也相互聯系。例如在作品的第60至72小節,弦樂聲部演奏滑音,這種音調帶有說話的語態,是弦樂對于琵琶音色的模仿。

譜例8 作品開頭部分的琵琶與弦樂聲部的映射關系圖示

四、小結

在室內樂作品《行空》(為琵琶與弦樂隊而作)中,秦文琛從音響本身出發,從泛音的大量使用以及音高材料的選擇與組織這兩方面顯示出其獨特的審美意趣。

一方面,從泛音的使用來看,作曲家以泛音為核心要素,將琵琶改變定弦后,四條弦上能被聽見的所有泛音作為音高素材,極大的開發了琵琶樂器的不論是演奏方式還是音響方面的可能性。并且通過不同奏法的融合以及與弦樂聲部的巧妙組織,探索各種音響的可能。

另一方面,從音高材料的選擇與組織這點來看,秦文琛賦予兩個純五度疊置的音響以“天空”的象征意義,再由“天空”的符號引出“宗教”式的自然音階式的音高材料,并由此兩種特性音響組織作品的整體結構。不論其中的速度、節拍、節奏、奏法、音區等要素發生任何的變化,“天空”的聲音貫穿始終,秦文琛認為:只有天空的聲音是明亮的、純凈的。此種種,都反映了其對于作品音響特質的追求與堅守。

奧地利KAIROS唱片公司于2018年出版了秦文琛的管弦樂作品專輯《WENCHENQIN:OrchestralWorks》,《行空》(為琵琶與弦樂隊而作)是這張專輯所收錄的四部作品之一。在專輯的介紹冊中,關于《行空》這樣寫道:“作品在弦樂隊微弱聲音的背景中,以琵琶散亂的泛音結尾,仿佛是對逝去已久的夢想的追憶。(Theworkconcl-udeswithascatteredovertoneofthepipaagainstthefaintsoundbackgroundofthestringorchestra,whichislikearetrospectoflonggonedreams.[5])”《行空》就是這樣,從作品極具張力的開頭到結尾前的燦爛升華,就像是在純凈“天空”的背景之下,做了一個色彩斑斕的夢,夢里的一切無拘無束,或恣意生長或天馬行空,最后夢醒了,唯有“天空”還在那里。

在《行空》的世界里,一切始于“空”,一切也終于“空”。“天空”從局部看來,是具象的天空,它明亮又純凈,在天空的背景下萬物生長。在這層意義上,作品表達了秦文琛對于過去記憶中天空的純凈、自然的贊美和向往。天空從整體看,它又是一個美好的世界,它自由自在、無邊無際。在這個抽象的空間中,作曲家表達了他對音樂創作的執著和對藝術無拘無束的想象。

天馬行空任君灑,大夢方醒只留空。