“雙萬計劃”背景下“食品生物化學”課程的建設與探索

汪 薇,任文彬,白衛東,于 輝,高蘇娟,劉功良

(仲愷農業工程學院 輕工食品學院,廣東 廣州510225)

0 引言

根據國家級一流課程“雙萬計劃”建設要求,聚焦新工科、新農科、新文科建設,做好一流本科課程建設規劃,構建知識、能力、素質有機融合的課程體系,示范帶動課程建設質量水平的整體提升,形成具有學校品牌特色的一流本科課程體系[1-3]。一流本科課程要求教學理念先進,強化課程思政,體現以學生發展為中心,致力于開啟學生內在潛力和學習動力,注重學生德智體美勞全面發展;課程目標符合學校辦學定位和人才培養目標,注重對學生的知識、能力、素質培養;課程教學設計科學合理;課程內容結構符合學生成長規律,依據學科前沿動態與社會發展需求動態更新知識體系,契合課程目標;教學組織與實施突出學生中心地位;采用多元化考核評價、過程可回溯等。

“食品生物化學”屬于學校輕工食品學院的核心專業基礎課,于1996年被評為校級合格課程,2003年被評為校級優秀課程,2014年被評為校級精品課程,2015年被評為省級精品資源共享課,并于2018年順利結題,2017年起開始借助學習通等網絡平臺,輔助教學,探索混合教學的新模式。

然而,“食品生物化學”的內容繁多,抽象難懂,分子結構式和化學反應方程式多、代謝途徑復雜,如何幫助學生克服畏難心理,提高學生的學習興趣?如何利用網絡教育和人工智能優勢,以學生為中心,創新課堂教學和學習的方式?教學內容如何結合思政教育、結合產業、行業和科研動向,結合學生學情,不斷創新?實踐環節如何設置和實施,才能更好地提高學生的實驗操作能力、創新應用能力,以及培養科學創新的思維?評價方式如何設置更加全面有效?基于這些思考和問題,對“食品生物化學”課程的建設進行了如下探究和實踐。

1 教學內容的四次重構

課程內容采用“四次重構”,使教學內容不斷創新。第一,課前教師通過網絡學習平臺發布學習任務,并進行課前測驗,根據學生的學習反饋情況,提取教學重點,實現第1次教學內容的重構;第二,根據課中的學習反饋情況,結合產業行業熱點,設計討論主題、拓展任務等內容,鞏固難點,實現第2次教學內容的重構;第三,根據課后的學習反饋情況,結合科研前沿熱點,設計實踐環節的訓練內容和重點,應用創新,實現第3次教學內容的重構;第四,根據實踐環節的學習反饋情況,調整下一個教學周期中該知識點的教學內容,提升創新,實現第4次教學內容的重構。如此進行,不僅根據不同專業不同學生的學習情況,對教學內容進行及時調整,進行特色教學,還能將當前的行業動態和科研熱點融入理論教學中,不斷更新和重構教學內容,使教學內容具有先進性、前瞻性和創新性。

2 基于能力提升為導向的全過程教學設計

根據專業認證的核心指導思想,課程實施以學生為中心、能力提升為導向的全過程教學設計。

課前借助學習通等網絡平臺,以微課和資源推薦的方式,讓學生自主學習概念性的知識,并對理解和分析性的內容搭建初級知識系統,夯實基礎。這樣既可以促進學生自主的主動學習和思考,也可以讓教師在課堂上集中時間和精力關注于重難點知識,如生物大分子的概念、分類、結構和理化性質等內容,學生進行自主學習能夠理解大部分的內容。而一些不太容易理解的內容,可以結合課前推薦的資源進行思考,并且期待課堂上教師的講解,不僅能給學生帶來聽課的驅動力,還能促進學生自主學習與思維能力提升,有助于提高學習效果。

課中教師可根據教學內容靈活采用不同的教學方法,如引領式自主學習、主題探究式協作學習、情景教學等方式,落實重難點。重難點內容根據性質的不同可分為理解型、分析型和應用型,針對不同類型的知識點,可選取案例教學、小組協作、主題匯報、課堂點評等不同的教學方法使學生深入理解重難點知識。

課后主要借助網絡學習平臺,通過布置拓展任務和開展主題討論,對所學內容進行鞏固和提升。此外,拓展任務可由學生根據個人能力和興趣靈活選取,達到個性化教學的目的,可培養學生獨立思考、探索、學習、研究等能力。

通過培養學生的設計思維、批判性思維、發散性思維,最終培養大學生快速學習、有效學習、終身學習的意識和能力。

基于能力提升為導向的全過程教學設計見表1。

表1 基于能力提升為導向的全過程教學設計

實踐環節采取三維一體的訓練模式,以興趣小組為載體,以科研項目為依托,以學科競賽為契機,提高學生的創新實踐能力。有機整合了教師的啟發引導與學生的主動體驗過程,凸顯了學生創新興趣、創新精神和創新能力的培養,把綜合創新能力訓練融入實踐訓練全過程[4-6]。

學院自2004年陸續成立了食品添加劑興趣小組、食品感官評價興趣小組、食品發酵興趣小組、果蔬加工興趣小組、食品焙烤興趣小組等5個不同方向的興趣小組。興趣小組經常邀請校內外專家開展各種專題講座,并開展豐富多彩的科學實驗和研究。以興趣為導向,激發學生將理論應用于實踐并進行拓展,有利于提升學生的專業素養和創新應用能力。

積極引導學生參與大創項目、企業項目、科研項目、自選項目等科研項目,在教師的指導下,運用所學習的專業理論知識和活泛的思維,通過查閱資料、小組討論、教師指導等為企業解決技術難題或進行創新研究,有利于培養學生的科學思維模式和科研實踐能力。

鼓勵學生參與各種生化技能競賽、挑戰杯比賽、創新創業大賽等,不僅能培養學生堅持不懈、吃苦耐勞、團隊協作等品質,同時訓練提高學生的實驗操作、PPT制作、邏輯分析、報告撰寫、口頭表達、時間管理等綜合能力[7]。

由此可見,在課前、課中、課后及實踐4個環節,進行基于能力提升為導向的全過程教學設計可達到夯實基礎、落實重難點、鞏固提升、應用創新等4個層次的能力提升。

3 課程思政

課程注重融合思政教育,培養學生誠實守信的作風,謙虛謹慎、規范務實的科學態度,加強對學生的社會責任感,對事物本質規律的敬畏感和實事求是的精神,以及民族產業和鄉村振興的使命感等思想道德建設和愛國情懷的培育[8-11]。

3.1 思政育人在物質板塊教學中的挖掘

針對低聚糖的功能、必需氨基酸、不飽和脂肪酸、油脂選購的科學依據、蛋白質和核酸變性對人體的影響等理論知識,可結合幾大類營養物質保障國民健康及體質的意義進行拓展和探討。

而基因編輯操作、氨基酸與核酸測序、制糖行業、氨基酸口服液行業、酶制劑行業等國內外最新動態,民族產業的發展,鄉村振興工作的具體落實等內容,可促進學生了解幾大類營養物質的科研進展及生產實踐現狀。

3.2 思政育人在代謝板塊教學中的挖掘

針對丙酮酸代謝去路與乙醇發酵、乳酸發酵的關聯,拓展聯系到釀酒產業、發酵乳制品產業、泡菜產業等;尿素循環的代謝過程及其對發酵食品中氨基甲酸乙酯調控的意義;食品制造過程中生物胺的代謝及調控措施等內容,可使學生了解幾大類營養物質代謝過程及其在食品制造中的應用。

生糖氨基酸和生酮氨基酸的關聯及作用、人體尿酸過高的原因及調控措施、人體為什么自身不能合成必需脂肪酸-亞油酸和亞麻酸、甘油三酯的降解與人體血脂調控的關聯等內容,可使學生了解幾大類營養物質對人體健康調控的影響及意義。

3.3 思政育人在實驗課中的挖掘

實驗課嚴格執行規章制度,培養學生的自律意識和能力。分小組進行實驗內容授課,鍛煉學生協調溝通、時間觀念及多向交流的團隊合作技能。實驗課安排課后打掃,幫助學生培養良好的衛生習慣和責任心。“食品生物化學”的實驗課與食品產業的生產實際密切相關,結合安全教育、蛋白質的分離制備與純度鑒定、卵磷脂的分離與鑒定、精油的制備、色素的制備與鑒定質含量、糖酵解中間產物的鑒定、脂肪酸的β-氧化——酮體測定法等與食品產業密切相關的過程環節,培養學生誠實守信的作風,謙虛謹慎、規范務實的科學態度,與培養學生以人為本、團隊協作相結合,培養學生的安全意識和安全質量監控意識,增強學生“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”的實操能力。

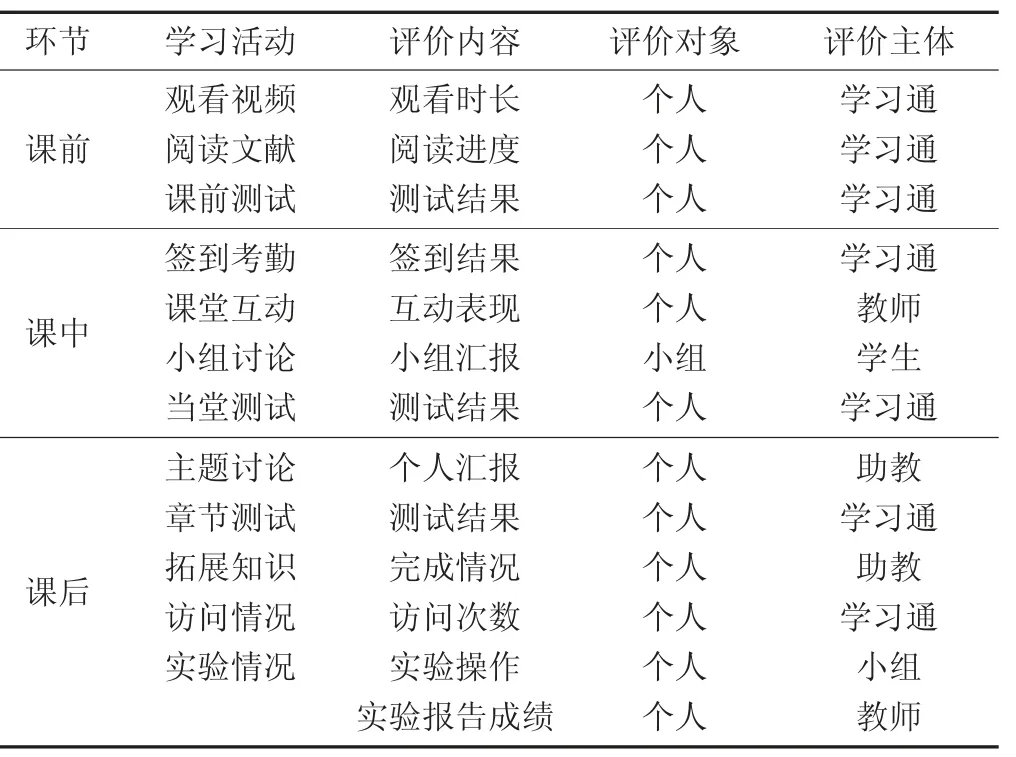

4 全面的學習追蹤評價體系

評價體系不再局限于只包含考勤和課堂表現的平時成績及期末考試成績,充分利用學習通、雨課堂等網絡學習平臺,獲得即時性、形成性的教學全周期數據反饋。評價內容全面,包括觀看視頻時長、文獻閱讀進度、章節測試結果、簽到考勤情況、課堂互動表現、小組討論情況、拓展任務完成情況、訪問次數、實驗成績、期末成績等10多個方面。評價主體多樣化,除了教師,還包括網絡學習平臺、助教、學生等。評價可追溯、更全面、更客觀,更能反映出學生的學習狀況和學習水平。

全面的學習追蹤評價體系見表2。

表2 全面的學習追蹤評價體系

5 改革成效

學生的學習積極性顯著提高,綜合成績明顯提升,由課程改革之前的平均分60分左右,提升至70分以上。

學生的科研素養和創新應用能力明顯提高。獲得國家級、省級大學生創新創業項目近20項,且項目數逐年上升。近3年,本科生發表SCI論文1篇,EI論文2篇,在中文核心期刊上發表近100篇科技論文,獲得授權發明專利近10項。競賽成果豐碩,獲得廣東省生物化學技能競賽一等獎1次、三等獎2次,獲得“眾創杯”大學生啟航賽金獎、全國第一屆“百頤年杯”大學生代餐粉設計創新大賽三等獎、廣東大學生科技創新培育專項資金、第一屆粵港澳大灣區大學城創新創業項目及廣東大學生創業大賽銀獎2項。

教師的教學能力明顯提升。團隊教師前后獲得“廣東省優秀青年教師”、校級“十佳教師”、校級“優秀教師”、校級“千百十培養對象”等榮譽稱號。學生評教均在90分以上,督導評教的成績均在95分以上。