“三全育人—十大育人”視域下信息類專業學生培養路徑研究

鄧春遠,孫宏利

(大連海事大學 信息科學技術學院,遼寧大連 116026)

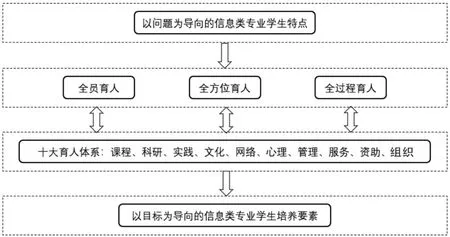

2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議中指出,高校把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人[1];2017年2月,中共中央、國務院印發的《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的意見》(以下簡稱《意見》)提到,堅持全員全過程全方位育人(以下簡稱“三全育人”)[2],2017年12月6日,教育部發布《高校思想政治工作質量提升工程實施綱要》(以下簡稱《綱要》),將構建“課程”“科研”“文化”等十大育人體系,為高校人才培養的內容、載體、路徑和方法提供科學指導[3]。如何以立德樹人為根本,強化大學生理想信念教育,構建“三全育人—十大育人”相融合的工作體系,全員、全過程、全方位提升信息類專業人才培養質量,成為高校信息類專業思想政治教育工作者探索的新模式和新樣態。

1 目標導向下高校信息類專業學生培養要素分析

新時代信息類專業學生具有鮮明的個性特點:第一,自我意識明確,創新實踐思維突出;第二,適應能力強,生活學習趨于網絡化;第三,學業繁重,就業前景廣闊;第四,自控能力差,心理問題突出。

結合某高校信息科學技術學院九大信息類專業培養計劃,以專業培養目標為導向,構建信息類專業學生育人目標[4]:具備高尚的思想品德、扎實的專業素養、較強的科創和實踐能力、健康的心理和身體素質。

(1)高尚的思想品德是信息類專業學生的立足之本。

主要指大學生的理想信念、政治立場、文明道德,理想信念,理想信念主要包括正確的人生觀、價值觀、世界觀等;政治立場主要包括熱愛祖國、熱愛中國共產黨;文明道德包括真誠、勤奮、擔當、奉獻等精神。

(2)扎實的專業素養是信息類專業學生的工作之本。

主要是指大學生的該學科、該專業知識、基本理論、基本技能以及自我學習能力、創新能力等;也包含人文社科知識,主要涵蓋歷史知識、社會知識、文學底蘊、人際交往能力等。

(3)較強的科創和實踐能力是信息類專業學生的發展之本。

主要指學生應善于開拓新領域和新技能,掌握創新知識的方法論,尤其是具備良好的創造技能后,可以熟練掌握并運用創新技法創造新成果。

(4)健康的心理和身體素質是信息類專業學生的生存之本。

心理素質主要指大學生應有的健康的心理狀態,如承受挫折、失敗的能力,積極樂觀的態度,健全的人格等; 身體素質主要指大學生應該有健康的體魄、良好的生活習慣等。

2 “三全育人—十大育人”視域下信息類專業學生培養體系構建

2.1 協同論視域下“三全育人—十大育人”的理論支撐

在物理研究方面,20 世紀70年代著名的物理學家赫爾曼哈肯首次提出系統協同論,主要指的是一個整體或一個系統是由多個子系統構成,子系統之間相互關系、相互制約、相互協作,進而在時間、空間、性能和功能等方面形成有序內在和外在結構,使得整個系統拓展具備單個子系統不具備的功能或性能[5]。赫爾曼哈肯指出協同論主要由系統開放效應、伺服原理和自組織原理三大原理構成。

在系統開放性方面。第一,全員育人的實施主體具有開放性。全員育人實施主體不僅包括高校任課教師、思政類教師,也包含高校服務管理、行政人員,更包括家庭、社會、企業等組織,具有高度的開放性。第二,全員育人教育客體具有開放性,主要體現在高校信息類專業大學生的思想具有高度開放性,對于信息、觀念、新鮮事物的接受越來越具備自主性和自由性。第三,全過程育人在時間維度上具有開放性,要求高校將育人活動貫穿至教學、課程、管理、服務、生活、成長成才等各個連續時期。第四,全方位育人在空間維度上具有開放性,育人的活動空間涵蓋線上線下、 課堂內外、 生活學生工作等現實和虛擬空間。高校在開放的環境和狀態下要挖掘整體性育人功能,與外界發生思想、物質、能量、信息等交換,使得育人系統在某一臨界點產生協同效應。

伺服原理體現在序參量和狀態變量的協調,序參量主要包括信息類專業學生培養目標,狀態變量包括十大育人眾多載體、活動、資源等要素整合,序參量不是通過狀態變量隨意組合而形成的,而是需要狀態變量不斷調試和整合而形成科學有效的協作結果。自組織原理體現在十大育人體系各個子系統在共同的培養目標下,自發有序的進行調整和優化,使得各個子系統具有穩定的育人結構,逐漸達到育人系統的自我完善和自我運行,完成從無序到有序的蛻變。

2.2 構建“三全育人—十大育人”協同實現機制

構建“三全育人—十大育人”的協同實現機制的關鍵在于整合和協作,其中包括目標、資源、人員的要素統一,結合第二章節的問題導向下和目標導向下的信息類專業學生培養要素,將“全員育人、全過程育人、全方位育人”與“課程、科研、 實踐、文化、網絡、心理、管理、服務、資助、 組織”十大育人體系進行要素關聯和協同,構建高校三全育人—十大育人協同效應的理論模型。其中,全員育人包括校園、社會(家庭)、網絡和個體4 個層面,全過程和全方位育人體系中則需要十大育人各體系要素間相互協同,其相關關系結構圖如圖1、圖2 所示。

在圖1 的結構模型中,X 坐標軸分別代表十大育人體系中的子個體,包含全過程和全方位育人載體、活動、資源、行動和價值的統一,Y 坐標軸代表校園、社會(家庭)、網絡、個體發展4 個全員育人主體,個體發展指的是學生個體理想化的發展狀態,ABCD分別代表信息類專業學生培養目標: 高尚的思想品德(A)、扎實的專業素養(B)、較強的科創和實踐能力(C)、健康的心理和身體素質(D),圖1 中字母組合代表育人子系統與培養目標具有較強的相關性。圖2 表示“三全育人—十大育人”的協同育人平面圖。

圖1 “三全育人—十大育人”協同育人機制

圖2 “三全育人—十大育人”協同育人平面圖

3 學生工作視角下“三全育人—十大育人”的實現路徑

從高校學生工作的角度,以某高校信息科學技術學院為例,基于學生工作實際,以提升學生思想政治工作質量為主線,從十大育人理念和十大育人載體兩個方面,探索如何發揮學生工作優勢,培養IT行業合格社會主義建設者和接班人,積極有效推動信息類專業學生的培養教育事業。

(1)構建“學生工作隊伍—學生社團—社會”的學生工作體系,實現全員育人。

優化學生工作干部隊伍建設。確立“統一領導、分工明確、全員參與、人人有責”的學生工作干部工作原則,加強學生工作干部的理論和業務培訓,配備“數量合理、素質優秀、業務扎實”的研究生作為兼職指導員,推進學院黨務工作者和團務工作者隊伍建設[6],形成專人專干、專人專項、專人專管、專人專長的工作格局。

強化學院社團組織育人功能。進一步完善和創新學院學生社團組織,包括院團委、院學生會、院研究生會、八大科技類學社、易班中心、學業指導中心、黨員服務中心、信息學生新聞中心、院團委社會實踐部、心晴工作室、院教管會、院藝術團等建設,在社團活動中突出社團組織的育人工作,將社團發展與學院建設相聯系,點亮特色社團育人工作。

繼續深化和鞏固社會育人功能,家庭作為原生環境是育人體系中不可規避的重要一環,高校起到了承上啟下的作用[7],與學生家庭形成以提高學生學習動力、 人文素養和心理素質為目的的合力; 與社區、企業等社會組織建立合作模式,形成以實踐育人為導向的協同合作,引導學生在社會實踐、志愿活動、就業實習中養成積極向上、自立自強的優秀品質。

(2)遵循學生成長規律,“分階段、有重點”開展育人活動,實現全過程育人。

習近平總書記在全國高校思想政治工作會議講話中指出:做好高校思想政治工作,要因事而化、因時而進、因勢而新,遵循思想政治教育工作規律,遵循教書育人規律,遵循學生成長規律,不斷提高工作能力和水平全過程育人。根據新時代下青年學生特點,結合學生成長規律,將十大育人活動內容有針對、分階段、有重點地對學生進行培養教育。

分年級、分階段進行育人活動。在低年級階段,重點關注新生思想政治教育、心理教育、良好的生活作息習慣養成、 人際交往、 自主學習能力培養等方面;在二年級階段,重點關注學生科技創新能力、社會實踐能力、思想政治教育、專業知識培養等方面;在三年級階段,重點關注學生生涯、職涯規劃、社會實踐、身心健康等方面;在四年級階段,重點加強學生安全教育、社會責任、職業道德教育、正確擇業就業觀等方面培養教育。

有針對、有重點、全過程地關注兩個群體。一個群體是學習困難學生,堅持將解決學生思想問題和解決學生實際問題相統一,學生工作干部進行思想政治教育,學生骨干開展學業預警和學業幫扶,不斷激發學生學習動力,將被動學習轉化成主動學習。另一個群體是心理建設薄弱學生,及時發現學生心理變化,早發現早介入,及時化解學生心理矛盾,時時跟進強化心理建設,堅持育人與育心相結合,培養學生理性平和、積極陽光的健康心理。

(3)突出“十大育人體系協同發展”的育人實效,一體化實現全方位育人。

在全員育人中全方位滲透十大育人體系,在十大育人體系中實現三全育人,育人群體和育人體系間相互協調、相互協作、相互合作,形成強大的育人合力[8]。

課程育人,培育信息類學子厚植中國“芯”,發揮課程育人主渠道優勢,鼓勵學生認真學習、 發揮所長;科研育人,培養學生科技創新能力,切實提高信息類專業人才的培養質量;實踐育人,鼓勵學生參加社會實踐活動,樹立學生社會服務意識,強化學生社會責任感。文化育人,浸潤學生身心健康,凝聚和團結學生力量,增強學院文化自信和人文素養;網絡育人,開展網絡文化宣傳工作和網絡思想政治教育工作,推動思想政治教育與新媒體高度融合。

心理育人,引導學生心理和身體健康相統一。管理育人,明確學生工作干部育人價值導向,注重學生管理工作溫度效應。服務育人,在關心、幫助、服務學生中教育學生,以學業幫扶、組織建構、心理關懷為著力點,齊抓共管,做好服務工作。資助育人,堅持“扶困”與“扶志”相結合,注重對學生感恩教育、自立自強教育、誠信教育和勵志教育。組織育人,堅持黨的領導作用,通過線上和線下相結合的方式,創新組織結構和教育形式,探索組織生活新樣態。