自然教育資源融入鄉村幼兒園課程的路徑與策略

鄭天然,李立新

(石家莊幼兒師范高等專科學校,河北石家莊 050299)

2018年,《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》和《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》先后頒布,其中專門就鄉村教育事業的發展做出了重要指示。鄉村幼兒園積極響應黨的號召,努力提升教育質量與水平,但面對國內外各種理念與教學模式,常常因忽略國情與鄉情而成“邯鄲學步”。然而,鄉村環境中蘊含著豐富的教育資源,獨特景觀、廣闊的田野、物候的變化、豐富多樣的動植物,以及適應當地環境的生活方式等,這些內容對于幼兒的身體、認知、情感發展有著重要意義。因此,將幼兒熟知的鄉村自然環境與資源作為教育內容,構建貼近鄉村幼兒生活、本土生長的課程,是促進幼兒健康成長、振興鄉村文化重要的途徑。

1 自然教育資源融入幼兒園課程現狀

鄉村自然教育資源融入幼兒園課程,需要幼兒教師具備運用自然現象、自然材料、生活方式、民俗文化等內容開展教育活動的意識與能力。經過大范圍的走訪調研,筆者了解到鄉村自然教育資源處于偶爾被利用的狀態,其利用方式更多通過繪本或故事,幼兒對其親身體驗、 實際操作非常少。對河北400 余名鄉村幼兒教師進行《關于自然資源融入幼兒園課程》的問卷調查發現:25.0%的人意識不到,64.0%的人不會利用,20.0%的人認為幼兒不喜歡,19.6%的人認為家長不支持,28.3%的人感覺沒有時間與精力,32.6%的人認為材料準備不易,46.7%的人感覺成果存放困難,13.0%的人提到幼兒園不支持。將自然資源融入幼兒課程中,首先需要解決“教什么”與“怎么教”的問題。在傳統理念中教師只是課程的實施者,加之培訓機會較少且培訓效果更多是模仿,所以鄉村幼兒教師缺乏必要的課程意識和課程生成能力。但是,我們也看到了一些希望,89.1%的人認為自然要素有利于幼兒成長,91.3%的人認為將自然資源融入幼兒園課程利于教師專業發展,由此可見,廣大鄉村幼兒教師有意識與愿望把自然資源融入幼兒園課程。

2 自然資源融入幼兒園課程的理念與目標

為了促進鄉村幼兒健康成長和教師的職業發展,鄉村自然資源融入幼兒園課程應首先確立課程的理念與目標。

2.1 自然教育理念

自然教育作為一種教育理念源遠流長,古今中外的先賢對自然教育的論述主要表現在3 個方面:一教育應遵循自然界中的普遍法則、規律和秩序;二是教育應尊重人與生俱來的天性;三是幼兒應以自然為師在大自然中自由發展。基于自然教育理念的課程應充分利用自然界原始、質美、富饒、神秘的特性,尊重鄉村幼兒教師現狀及成長規律,在理解、尊重幼兒興趣與學習特點基礎上,支持幼兒自主與自由活動,促進其健康成長。

2.2 自然資源融入幼兒園課程的目標

兒童精神為人類發展提供原動力并決定其進程,可把人類引向更高級的文明[1]。幼兒園應以幫助兒童的精神成長為己任,促進幼兒健康、活潑、全面發展。精神世界包括意識與潛意識,兒童精神世界包括內在的心理需求、情感體驗、認知能力、意志品質等,以及外在的個性表現、語言與行為方式等[2-3],具有整體性[4]。蒙臺梭利認為在兒童有吸收力的心靈中,最先起作用的是感覺器官,它記錄外界刺激,當自然刺激喚醒了兒童的注意力和熱情時,兒童與自然事物的互動隨之產生,在感覺與互動中,兒童利用天賦吸收環境知識建構精神世界[5]。因此,幼兒可通過感知自然、探究自然、吸收自然建構其精神。

根據調查結果顯示,鄉村幼兒教師不僅課程生成意識與能力需要提升,而且其對幼兒的理解也有待提高,因此,在進行課程建構的過程中應該促進教師了解幼兒的興趣與需求、 理解幼兒學習特點及其精神成長的規律。

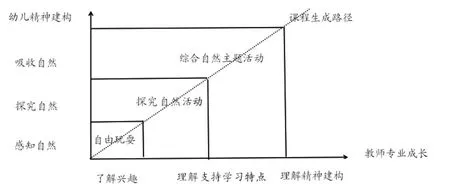

3 自然教育資源融入幼兒園課程的路徑

兼顧幼兒感知自然、探究自然、吸收自然的精神建構目標,以及教師了解幼兒興趣、理解學習特點及精神建構的專業成長目標,將自然資源融入幼兒園課程有3 個相互獨立且相互依存的路徑: 在自然界自由玩耍,探究自然活動,綜合自然主題活動,如圖1 所示。

圖1 自然教育資源融入幼兒園課程路徑示意圖

3.1 在自然界自由玩耍

與自然接觸對于幼兒的重要性不亞于好的營養和充足的睡眠[6],教師提供幼兒親近自然、在大自然中自由玩耍的機會,釋放自由的天性。當能夠按照自己的節奏和內在秩序感受大自然時,幼兒會產生安全感,他們才能充分地利用多種感官,直接感知豐富全息化的大自然,幼兒的覺知與表達不僅是對大自然的探索,也是自我洞察和靈性覺醒的過程[7],靈性覺醒的孩子會充滿好奇心、情緒沉著穩定、探索積極專注、動作協調敏捷,容易獲得幸福感并建立積極的社會關系[8]。教師細心觀察、記錄、分析幼兒的語言和行為,并將幼兒感興趣的自然現象或自然材料確立為探究主題。

3.2 探究自然活動

教師無法塑造兒童,具有工作本能的兒童能夠通過雙手表達自己的意愿與智慧、塑造自我,教師只能觀察其精神發展的外在表現,為幼兒精神成長提供必要的手段。教師的手段是以幼兒感興趣的自然現象或自然材料為主題,把自然要素搬到教室,或把教室搬進大自然,結合教學目標設計貼近幼兒生活的課程,從自己熟悉的角度引導幼兒積極地、有個性地、創造性地探究自然,滿足幼兒探索事物的本能天性。在探究中,教師引導幼兒解決生活中的問題,如利用水的流動性為魚缸換水或制作一個易拉罐不倒翁等,不僅能夠提升幼兒的“我想做”(欲望)、“我認為”(猜想)、“我能夠”(不怕困難)、“我還可以”(創新)的探究意識與能力[9],還能夠提升幼兒對生活的自信。教師可以引導幼兒體驗并表達自己的感受和認識,滿足幼兒自我認同、自我表達與自我實現的需要,從而促進幼兒的精神建構。還可以觀察、記錄幼兒的學習特點,思考如何支持幼兒探究和人際互動。

3.3 綜合自然主題活動

就同一個自然主題,匯集教師們從不同角度的探究設計,再融入傳統文化,形成橫向豐裕的活動體系,經過幼兒感知、選擇探究、多角度對話等縱向有序的活動過程,將自然教育內容與多個領域的目標整合在綜合自然主題活動中。在綜合自然主題活動中,教師可以向幼兒展現一個有目的、有引領的自然環境,促使幼兒在感知自然、協作探究中建立更深層次的相互依賴關系,與同伴的交流可以促進幼兒善傾聽、守規則、會商量、愛助人的合作意識與能力;與生活對話、 與傳統對話可以更好地理解他人及古人對自然的探究,開啟植根于傳統的文化自信,滿足幼兒尋求歸屬的天性與需求,豐富精神世界的層次。教師在這一過程中,可以進行觀察記錄幼兒精神成長的典型表現,思考如何支持幼兒精神成長。

幼兒在自然界中自由玩耍、探究自然活動、綜合自然主題活動這3 條路徑,不僅尊重了幼兒親近自然、自由探索、尋求歸屬的天性與需求,以及幼兒認知特點,也符合從整體到部分再到整體的教育規律[10]。這3 條路徑尊重并理解了教師的現狀及需求,從幼兒教師現有的知識體系出發,在熟悉的自然環境和生活方式的基礎上,讓教師們通過相互合作的方式,促使課程從教師、幼兒、自然環境與資源、生活與文化四者之間動態交互作用過程中生長出來。在課程建構過程中,幼兒教師能夠擺脫自我中心、 學科中心,著眼于幼兒積極、獨立、協作學習,促進幼兒終身的發展[11]。

4 自然教育資源融入幼兒園課程的策略

4.1 園長作為幼兒園課程的引領者

幼兒園園長作為園該課程的引領者,需從課程愿景、資源開發、活動統籌、教師專業能力提升,以及課程的評價等方面提升課程領導力[12]。

4.1.1 形成課程愿景

園長帶領幼兒教師討論形成共同認識與愿景:在大自然面前,教師與幼兒都是學生,因此要尊重自然、尊重規律、尊重幼兒也尊重自己;只有教師的成長才能促進幼兒的成長,教師在教學實踐中進步,幼兒在活動中成長。在此共同認識的基礎上才能實現“充分利用鄉村自然教育資源促進鄉村幼兒終身發展”的課程愿景。

4.1.2 吸納社會資源參與

園長應該廣泛吸引幼兒家長參與園本課程建設,收集自然要素在生活中的利用方式,如秸稈編鳥籠、捏泥人、風箏等,豐富幼兒對鄉土的認知;聯系當地的特色農業與手工業,如現代農業觀光園、手工作坊、當地的博物館等社會資源,使之成為幼兒參觀與體驗的場所;邀請自然科學、傳統文化、教育科學等不同領域的專家指導幼兒課程建設。

4.1.3 統籌安排園內活動

首先,自然資源融入幼兒園課程的路徑:在自然界中自由玩耍、自然探究活動、綜合自然主題活動,分別與幼兒戶外活動、 區域活動和集體教育活動一一對應。

其次,在綜合自然主題活動中,幼兒探究自然的成果物,如風箏、陀螺、翻花、宮燈、水車、不倒翁等作品,可以作為室內區域活動和戶外活動的玩具,讓作品再次利用起來,或者作為幼兒園環境創設的材料來源,不僅利于作品的保存、提升幼兒的成就感,也能激發其他幼兒的探究興趣; 鼓勵幼兒將作品變成跳蚤市場上的“商品”,更增加了幼兒的自豪感與自我認可度。將幼兒的生活與教學整合為一體。

4.1.4 促進教師專業提升

在課程建構過程中,園長應該從4 個方面關注教師的專業成長,通過主題或制度促進教師之間的合作意識與能力的提升; 利用觀察工具提升教師觀察、記錄、分析幼兒的能力,并在此基礎上理解幼兒的興趣、學習與成長;在實踐與研討中提升教師綜合主題活動的設計與評價能力以及教師對自然教育理念的認知與認知指導下的實踐。

4.1.5 完善課程評價

園長組織教師對自然資源融入幼兒園課程目標、課程設計、課程資源、課程效果進行觀察、討論、評價,提高課程設計與實施的合理性,促進幼兒的精神成長,提升鄉村幼兒教育質量。

4.2 教師作為幼兒園課程建設的主體

4.2.1 組建課程團隊

要促進課程的內部生長,必須發揮每一位幼兒教師的優勢。選擇同一個主題的教師自由結成團隊,團隊成員就兒童的觀察、 方案的設計、 教師支持策略、課程評價等方面進行定期研討,在研討過程中保證每位教師都有發言機會,發言傾向于自己的收獲,避免對其他教師的指責,這樣的方式不僅能夠促進團隊的成長,也有利于課程的生長。

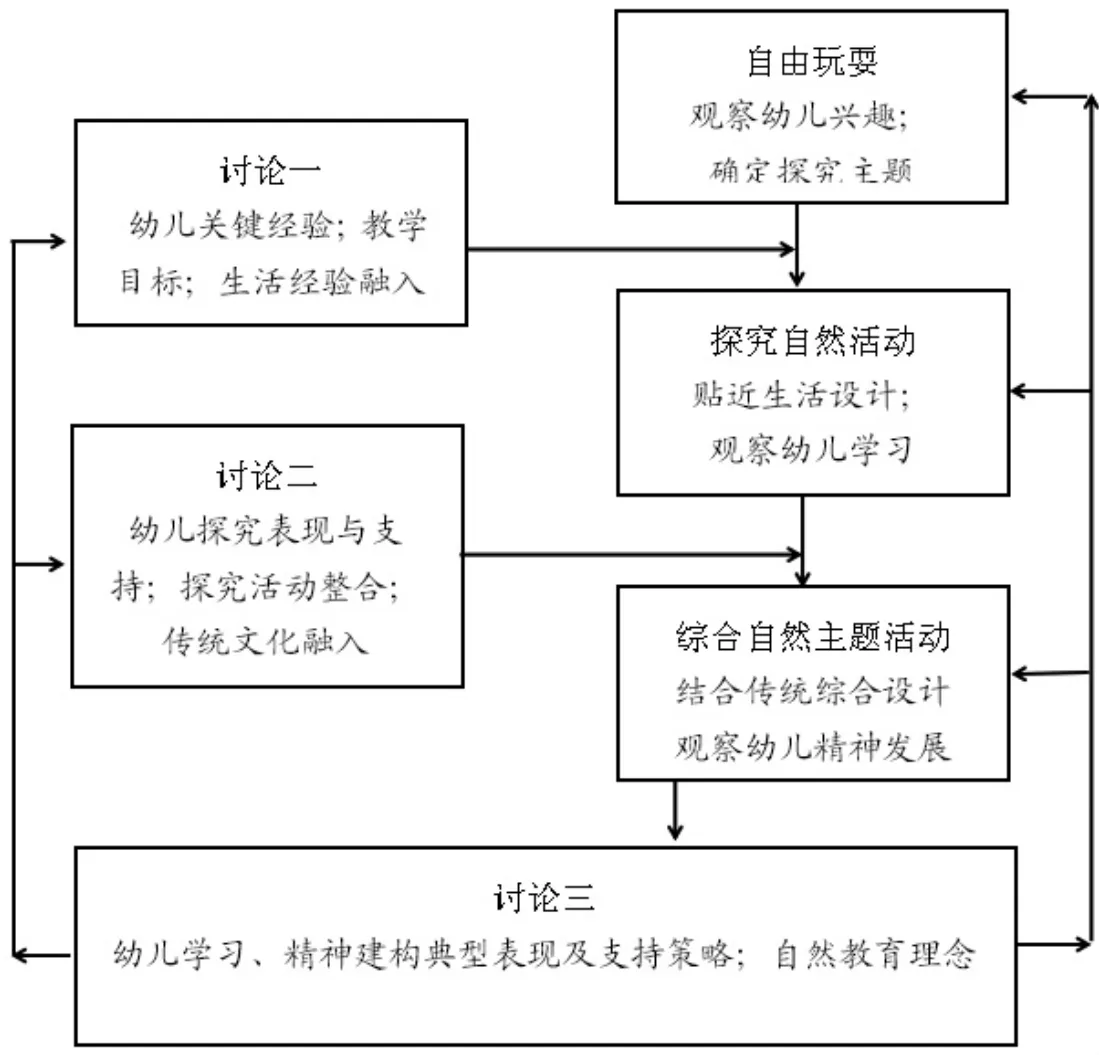

4.2.2 開展課例研究

2003年,顧泠沅提出“三階段兩反思”課例研究模式,在教學實踐中促進教師的專業理論學習和實踐跟進[13]。根據鄉村幼兒教師的特點,自然資源融入幼兒園課程建設采用“三階段三討論”課例研究模式,用3 次討論將3 個路徑聯系起來,促進該課程的內部生長,如圖2 所示。

圖2 三階段三討論流程示意圖

自由玩耍階段,教師為幼兒提供在大自然中自由玩耍的機會,促進幼兒利用多感官對自然進行感知與自發探究,教師觀察幼兒的興趣與認知水平,根據幼兒的興趣確定探究主題。

討論階段一,教師團隊依據觀察結果,討論探究主題所需的幼兒關鍵經驗、確定主題的教學目標,以及將何種生活經驗融入探究活動中,以提升幼兒的學習與生活自信。

探究自然活動階段,教師依據自己的優勢,將生活經驗融入探究活動中,促進幼兒全身心投入自然現象或自然材料的探究中,教師觀察、記錄幼兒探索過程中的學習表現,同時觀察并記錄教師的組織與支持策略。

討論階段二,討論幼兒在探究活動中的表現并分析其原因,明確幼兒的需求以及學習特點;討論觀察方式與教師支持策略的調整。將同一主題的多個探究活動進行匯集,討論如何將傳統文化融入綜合主題活動。

綜合自然主題活動階段,將同一主題的多領域探究進行整合,結合傳統文化設計綜合主題活動,觀察記錄幼兒的語言、 身體與情感表現以及作品表達的精神世界,觀察記錄教師課堂組織策略的調整。

討論三階段,討論幼兒學習與精神建構的表現及支持策略,討論自然教育理念的理解,并將思考結果應用到第二輪的實踐過程中。

4.2.3 整理階段成果

首先,將綜合自然主題活動中探究的領域、對話的角度、 涉及的傳統文化等內容和過程進行整理歸類,形成開放的資源庫,為今后綜合自然主題活動設計提供案例支持和經驗支持。其次,匯集幼兒觀察記錄表,將幼兒在自然玩耍、探究過程、互動過程中的表現進行整理,為更好地理解與支持幼兒精神成長提供證據支持。最后,匯集教師研討的記錄與分析,為幼兒教師教育理念和課程設計能力的逐步提升提供路徑支持。

4.3 專家作為園本課程建設的陪伴者

當鄉村幼兒教師對自然資源融入幼兒園課程的理念與目標已經清晰,路徑與策略已明確時,專家作為課程建設的陪伴者還起到4 個作用,第一,尊重教師對自然與生活的認知現狀,及時回應教師的新想法,分析這些新想法的實踐意義與理論價值,促進教師形成課程建設的勝任感。第二,引領教師觀察并整理幼兒成長的典型表現,促使教師認識到自然課程對幼兒成長的意義與作用,從而產生成就感。第三,及時總結反饋教師的收獲,幫助教師認識到課程建設對自己專業成長的意義,進而開始自主發展。第四,在自然教育資源、幼兒成長、教育理念之間搭建橋梁,引導教師在觀察記錄、設計實施、討論分析、總結提升過程中對這三部分之間的聯系進行理性思考,促進專業知識的創生。