解讀社火中的關羽臉譜

□謝董漢 福建藝術職業學院

“社火”是中國鄉土社會節日慶典時的民間文藝表演活動。“社”即土地神,“火”即火神,所以“社火”就是在對古老的“土地”崇拜與“火”崇拜的影響下產生的祭祀儀式。“社”與“火”的儀式,在不同的地區有著不同的名稱,比如“社伙”“社會”“射虎”等。現在的社火是在秦漢時期“社日”的基礎上,融合了賽社習俗、廟會、大儺、迎春等節慶活動,一般由“春祈”“秋報”兩個部分組成。“春祈”“秋報”說的是在春秋兩季祭祀土神,春耕時祈禱風調雨順,秋收時報答神功,以祭祀土地供奉后稷神為主的慶典活動。

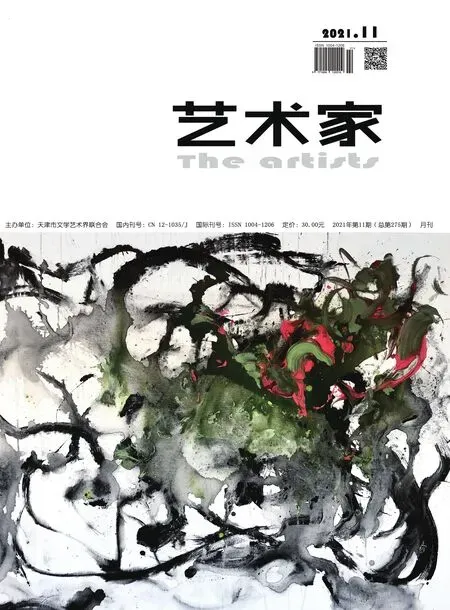

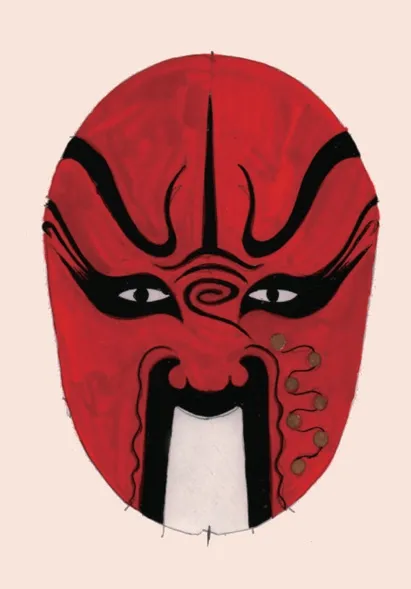

社火中的關羽臉譜(見圖1)以立眼、直(劍)眉勾繪,以此表現其剛猛的性格,額上的天中三曲紋順勢而下,溶化在眉宇之間兩端卷曲的S 線中,與兩眼之間到鼻頭的又一條兩端卷曲的S 線交錯在一起,形成線的韻律和明快的節奏,以此明確地表達了春天的神話。《禮記·月令》中有:“孟春之月,日在營室,昏參中,旦尾中。其日甲乙……東風解凍,蟄蟲始振,魚上冰,獺祭魚,候雁北……是月也,天子乃以元日祈谷于上帝。乃擇元辰,天子親載耒耜,措之參于保介之御間,帥三公、九卿、諸侯、大夫,躬耕帝籍……是月也,天氣下降,地氣上騰,天地和同,草木萌動。”孟春正月,太陽的位置在營室宿。初昏時刻,參宿出現在南方中天。拂曉時刻,南方七宿中的星宿出現在南方中天。春天與東方認同,在時空意義之外又有了生命誕生的意義。引申為陽氣下降,陰氣上升,萬物交合。按照交感巫術原理,人與自然、人與神、神與自然之間具有交相感應的關系。把草木繁動的原因說成是天地交合的結果,在古代皇帝作為(陽性)天在人間的代表要到帝籍田親自耕作,也就是代表天同陰性的地母相結合。萬物的化生源于陰陽之間的相互作用,這一哲學思想始自先秦諸家,如《荀子·禮記》中有“天地和而萬物生,陰陽接而變化起”[1],又有“天地感而為萬物化生”,從而指出陰陽交感是萬物化生的變化和根本條件,其中“合”“接”“感應”等都具有相互作用、相互影響之意。故又可以說天地陰陽之間的相互作用乃是萬物生成和變化的肇始。這種陰陽交合的現象在春天意象的表現中再明確不過了。

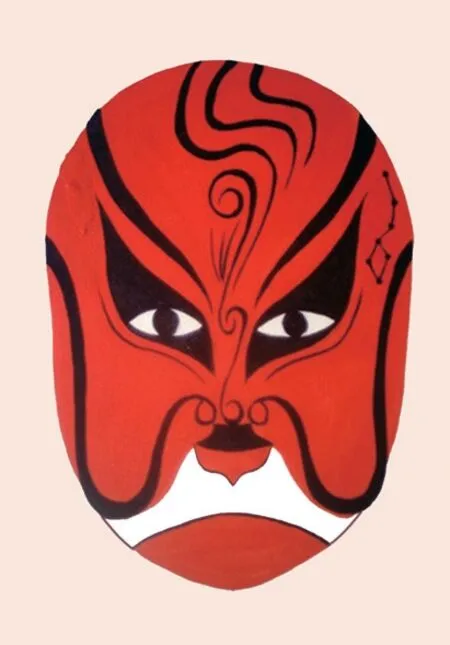

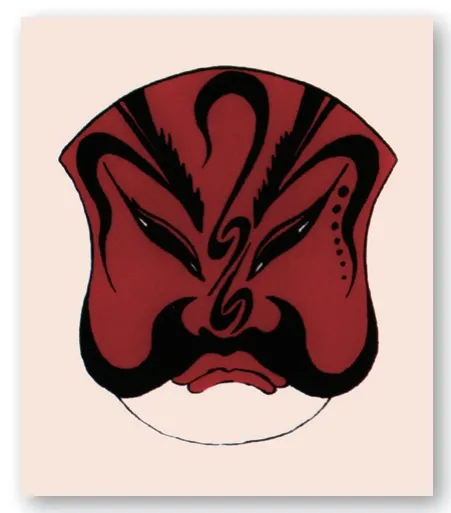

關羽臉譜(見圖1)上的這兩條S 形曲線交融,成為一對陰陽互補的圖形,并在鼻頭終止,帶有陰陽相生之意。左眉旁邊的三紋好像是剛抽芽的草木,與額頂的三條曲線構成了三生萬物的春天景象,展現了《道德經》“道生一,一生二,二生三,三生萬物”[2]的道理。又通過鼻側黑線的誘導,把視線引向右邊的七星圖形。由于春祈儀式的需要,臉譜上增加了北斗七星作為斗轉星移的功能,以此表達更為具體的時間觀念,即二十八星宿南方七宿中的第四宿——星宿。星宿的星點和連線與傳統天文圖一樣,如《禮記·月令》中寫道:“季春之月,日在胃,昏七星中,旦牽牛中。”[3]農歷五月的時候,白天在胃宿的位置,傍晚在西方七宿的正中間。《尚書·堯典》中寫道:“日中,星鳥,以殷仲春。”黃昏星宿出現在南方時,春天來臨了。這里關羽臉譜用星宿的圖形再一次強調了陽氣下降,陰氣上升,萬物開始生長,準備迎接夏天。創作者用天象的變化、季節的更換表達了這種意象。在社火另外一張關羽臉譜中,我們看到了類似的表達(見圖2)。作者用兩對交融的曲線表現了這一主題,但它弱化了用星宿的圖形以描繪春天的來臨,只用了七個點來暗示。這里需要說明的是這七個點是以北斗七星的概念出現的,而不是以“痣”的說法勾繪,在胡百川先生收集繪篇的《臉譜》(見圖3)中也存在,只是點的排列方式有所不同。在春祈的儀式中,關羽臉譜是比較明顯的例證,戲曲臉譜中還存在著其他的表示方法,但不是以點的形式出現的。通過對眾多的社火關羽臉譜分析,從儀式——神的地位展現,到表達關羽——人的形象結束,經歷了漫長的時期,到了近代因受戲曲的影響又發生了某些變化。

圖1

圖2

圖3

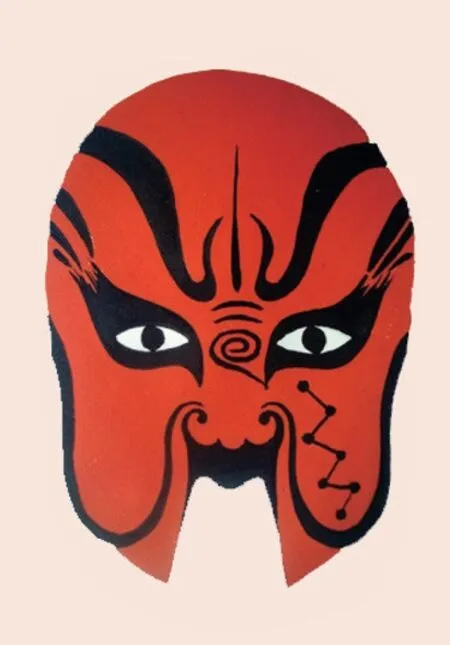

春祈在社日(仲春之月吉日)舉行。秋報既指古代秋日祭祀社稷,以報神祐;又指秋季得到的報答,指收獲。《詩·周頌·良耜序》曰:“良耜,秋報社稷也。”[4]漢班固《白虎通·社稷》曰:“歲再祭之何?春求秋報之義也。”[5]古代秋報在秋收(孟冬之月吉日)后舉行,這是社稷的正祭。從圖4 中,我們依然看到關羽臉譜中有“北斗七星”的圖像存在,但位置和星點的連線與圖1 不一樣,七星是在右邊的法令線上,這是西方七宿第四宿,居白虎中央的昴宿,由于昴宿在北斗的附近,古人稱它是微型北斗七星。《說文》寫道:“昴從卯,闔戶為卯,日入時也。”古文酉從卯,酉為秋門,萬物己入,是一閉門形象。昴在仲秋月份出現,正值收獲季節。《尚書·堯典》曰:“日短,星昴,以正冬日。”[6]孔安國曰:“日短,冬至之日也。昴,白虎之中星。亦以七星并見,以正冬節也。”昴宿基本有兩種意義:其一在古文中西從卯,西為秋門,一切已經收獲入內,該是關門閉戶的時候了。其二表示冬天的來臨。所以此星明亮代表安和樂利,天下太平。這讓關羽臉譜的造型已脫離了相學和民俗的說法,上升到信仰和圖騰般的威嚴。在右邊的法令線旁勾繪七顆星點和連線,就是上面介紹的昴宿,據傳黃昏時刻其若出現在天空的正南方,將預示冬天的來臨。圖4 臉譜的設計思路是八彩眉中又加了一豎線,本來這條豎線在民俗中是被否定的,但它與八彩眉配合之后,變成了三豎紋,帶有火紋之意,是大富大貴之相。在兩眉下方有二道橫線,橫線下面是萬字形(來自太極)的變體,指向昴宿,視線在印堂的豎線和昴宿之間徘徊。有意思的是,這里用了兩組三的組合方法,加上眼尾的三條斜紋,這種組合方法與圖1 對“三”的構成不同,但內在的含義一致,都在表達“三生萬物”的概念。按照時間和空間模式,昴宿應該編排在臉譜的左邊,如關勝的臉譜(見圖5)。從分野的說法、對應的關系、大宇宙到小宇宙的模式分析,人臉也可以用五行、八卦、天干、地支等排列。夏去秋來,秋去冬來,陽去陰來,既有悲的一面又有喜的一面,在民間禮俗中以喜悅之情來歡迎冬季的到來。秋報的儀式與陰陽相交變化強調了對立統一的思想,希望秋天之后冬天快點過去,春天早點來臨,所以在圖6 的關羽臉譜中作者用了金色的星點。

圖4

圖5

圖6

以上是關羽臉譜在社火儀式中的星象變化,也正如《晉書·天文志》引漢代天文學家張衡所說:“文曜麗乎天,其動者有七,日月五星是也……其以神著,有五列焉,是為三十五名。一居中央,謂之北斗,四布于方各七,為二十八舍。”[7]由此可知,我們可以認為這些星點的變化和二十八宿的介入是以北斗為準則,存在著以北斗七星為聯系的思維,也可以說是以古代天文學為主線運作的,這也是星象反映在臉譜中的一個過程。

結 語

我們從關羽臉譜上七星的排列可以看出,傳統天文學對農耕文化和“三生萬物”的觀念起了重要作用,在隨后的歷史進程中,關羽所使用的“七星”以純象征的形式出現。