丹巴小金溝山歌的藝術特征探析

江 影

(四川民族學院,四川 康定 626001)

四川省甘孜州丹巴縣的地理位置十分獨特,東與阿壩州小金縣接壤,南和東南與州府康定市交界,西與道孚縣毗鄰,北和東北與阿壩州金川縣相連。縣內有五河五溝,至少有四種方言,其中的小金溝地區是一個藏、漢、羌民族的雜居區,具有悠久的歷史和燦爛的文化。這里有獨特的民間習俗和歌舞文化,勤勞善良的小金溝人民創造了博大精深的民歌文化,給世人留下了寶貴的精神財富。

小金溝山歌分為藏山歌和漢山歌,其中藏山歌可分為勞動歌、情歌、贊歌、酒歌等,漢山歌可分為風俗歌、敘事歌和襯詞歌三類。不論是藏山歌還是漢山歌,都是當地人民智慧的結晶,山歌中飽含當地的民風民俗、宗教信仰和審美偏好,是小金溝民風民俗的生動體現。筆者通過多次實地走訪,結合當地習俗和文化,對小金溝山歌的藝術特征作了以下歸納總結。

一、小金溝山歌的唱詞特征

(一)襯字、襯詞的大量運用

無論是藏山歌還是漢山歌,都存在著大量使用襯字、襯詞的現象。藏山歌中以藏語發音習慣使用了大量襯字、襯詞,如:啊以喲、啊也呀、啊、喲、哎、也……在勞動歌中尤為常見,大多數僅有簡單的歌詞,有的甚至全為襯詞,無實際意義。如《背歌》:

啊以喲,啊啊喲,啊啊啊喲!

過去山區交通不便,運輸只能靠人力,人們常常背負著一兩百斤的東西爬山涉水,勞動量很大,因而《背歌》的歌詞全為襯詞。又如《耖地歌》:

啊,對拉啊扎啊哎,啊對拉古間哎,啊啊啊哎!

這首歌中, 僅“對拉扎”和“古間”兩詞有具體意義,分別為牛兒和攢勁的意思,其他均是虛詞。歌詞大意為:牛兒啊,你攢勁拉啊!再如《克織扎》:

克織扎也啊克也織扎業也啊,也呀達嘎兒尼扎呀瓦奏拉呀!

麥生布也啊麥也生布業也啊,也呀吉里麥迭呀瓦子瑪呀!

這首歌中,“也啊”“業也啊”“也呀”“呀”均為襯詞。歌詞大意為:

小伙子多英俊,身著金絲綢緞閃光輝。

小姑娘多美麗,佩戴金銀首飾閃閃亮。

漢山歌中的襯詞、襯字使用更是夸張,大量使用了啊、嘛、啦、耶、喲喂等襯詞襯字,甚至將含有特定襯詞的山歌獨立分類為襯詞歌,直接使用該襯詞為這類歌曲命名。如:啦啦調、花花歌、妹兒喲、西么拉里、揚州嫂嫂、花線打草鞋、陳四哥等。如《陳四哥》:

唱起來喲唱起來,不唱喲山歌不好喲耍喲喂,陳四哥嘞!

哥也唱喲姐也唱,這陣喲不唱哪陣喲唱喲喂,陳四哥嘞!

既然是襯詞,它們可以與其他襯詞互換,轉而成為其他襯詞歌,如:

唱起來喲唱起來,不唱喲山歌不好喲耍喲喂,西么拉里!

哥也唱喲姐也唱,這陣喲不唱哪陣喲唱喲喂,西么拉里!

如此一來,原本的《陳四哥》則變為了《西么拉里》。

(二)注重歌詞的格律性

藏山歌的歌詞格律與音樂節拍是有一定關系的(勞動歌除外)。歌曲的填詞通常按照藏語拼讀方式,將一定音節數量的歌詞填入相應節拍和長度的旋律中;漢山歌中的襯詞歌嚴格按照四言八句的形式進行編創,注重押韻,歌詞豐富有美感,朗朗上口,易記易背,在套入旋律時根據旋律情況添加襯詞從而使演唱更為流暢順溜。如:

郎騎白馬上高橋,

風吹馬尾亂繞繞。

五色花線配馬尾,

五寸腰刀配郎腰。

山歌好唱口難開,

林檎好吃樹難栽。

好吃林檎多結個,

好耍姊妹多多來。

這兩首歌詞均在第一、二、四句押韻。

(三)修辭手法多樣化

小金溝漢山歌常采用重章疊句和比興兩種手法對歌詞進行修飾。重章疊句是詩歌的一種常見手法,即上下句或者上下段用相同的結構形式反復詠唱的一種表情達意的方法。這種手法具有回環反復的表達效果與音韻美、意境美、含蓄美。如:

太陽落坡四山陰,四山陽雀叫聲聲,

只只陽雀成雙對,只有冤家一個人。[1]

比興的修飾手法源于《詩經》,“比”是“寫物以附意”,“興”是“觸物以起情”,小金溝山歌的歌詞常見于前兩句起興,后兩句點題。如:

大田栽秧秧靠秧,鑰匙靠鎖鎖靠箱,

人民靠的共產黨,永世永輩把家當。

藏山歌注重細節描寫,用詞華麗,如《贊歌》中形容嘉絨小伙子和姑娘的穿戴:牙骨穿成的頭線緊扎發絲……,金絲繡成的頭帕和圍裙閃光耀眼……。如果是分節歌,一般使用排比的方式分段對不同的事物進行描述,如上例中說到的《克織扎》,第一段描寫小伙子的穿戴:金絲綢緞閃光輝,第二段描寫姑娘的穿戴:金銀珠寶閃閃亮。再如《酒歌》,共三段,用三杯酒表達了心中的祝福:第一段敬老人壽比南山,第二段祝姑娘永葆青春,第三段愿家鄉美好安康。

(四)絕妙的數字運用

漢山歌中的敘事歌,大多數都是以時間軸為主線來描述事物,如《太平年》:

初一這日上親戚,媳婦要回嘛娘家去,

霜現露去嘛灑灑稀喲,太平年,

小郎的不好嘛帶信來,年太平。

初二這日去看郎,手扶包包嘛糯米湯,

小郎不吃嘛糯米湯喲,太平年,

小郎的要吃嘛竹筍湯,年太平。

初三這日請醫生,藥夫包包嘛奴背上,

醫生哥哥嘛好好醫喲,太平年,

頭上的金簪嘛卸給你,年太平。

初四這日請短工,牛角絲刀嘛奴背上,

卡進大門嘛丟三卦喲,太平年,

卦卦說的是嘛不留郎喲,年太平。

初五這日去看郎,小郎睡在嘛象牙床,

雙手推開嘛紅籮罩喲,太平年,

傷傷心心地嘛哭一場,年太平。

初六這日請裁縫,尺子剪刀嘛奴背上,

裁縫哥哥嘛好好縫喲,太平年,

小郎的穿起嘛見閻王,年太平。

……

這首歌以時間軸為主線,描寫了一位年輕女子的丈夫從生病到病亡,再到入土、守孝的過程,其間還描述了女子焦急、悲痛和無奈的心情。“太平年”是一句襯詞,因此,該歌曲既可看作是襯詞歌,也可看作是敘事歌。[2]此外,還有將數字作為修辭手法運用于歌詞中的情形,如《看燈歌》:

正月啦去看燈啰呀嚯嘿,看了的什么燈喲喂,

正月去看燈依喲呀嚯嗨,正月喲元宵喲燈喲喂。

二月啦去看燈啰呀嚯嘿,看了的什么燈喲喂,

二月去看燈依喲呀嚯嗨,二龍喲搶寶喲燈喲喂。

三月啦去看燈啰呀嚯嘿,看了的什么燈喲喂,

三月去看燈依喲呀嚯嗨,連順喲三吉喲燈喲喂。

四月啦去看燈啰呀嚯嘿,看了的什么燈喲喂,

四月去看燈依喲呀嚯嗨,四季喲發財喲燈喲喂。

五月啦去看燈啰呀嚯嘿,看了的什么燈喲喂,

五月去看燈依喲呀嚯嗨,五子喲登科喲燈喲喂。

……

這首歌除了用數字表明時間外,還將一些帶數字的民間俗語帶入其中,用以描述形形色色的“燈”,體現了當地勞動人民的智慧。

(五)特色鮮明的地方語言

由于地理環境的特殊性和人口結構的復雜性,丹巴縣至少有四種方言。其中,藏語語系最是豐富,關于丹巴縣使用的語言,多年來一直流傳著一個說法:丹巴的藏語語系多如牛毛,同一個村子,村頭和村尾的語言都各不相同。雖然不知其真假,但足以說明丹巴縣內語系的多樣性。筆者不懂藏語,對于小金溝的藏山歌唱詞不敢貿然評價,光是從漢山歌來看,語言的地方特色就非常鮮明。如:

隔河望見花一彎,有叫的花蟲害了甸,

哪個會扯鬧蟲藥,鬧到花蟲花新鮮。

這首歌詞的方言味很重,不懂當地方言就無法理解歌詞意思。“花一彎”是花叢的意思,“有叫的花蟲”指的是一種尾部長刺的害蟲,“叫”是典型的當地方言,就是“刺”的意思。“害了甸”的“甸”是新芽或者花蕾的意思。“扯”——弄得到、制作,“鬧蟲藥”——殺蟲劑、農藥,這段歌詞的大致意思是:隔河有一片花叢,但是被一種尾部長刺的蟲吃掉了新芽(或花蕾),哪個弄得到殺蟲劑(農藥),殺死害蟲花兒會開得更鮮更艷!當地藝人高天貴老師解釋道:這首歌用花蟲比喻一些心術不正、滿嘴甜言蜜語的感情騙子。他們腳踏幾條船,玩弄年輕姑娘的感情,誰能教訓這些可惡的花花公子,讓姑娘們不再受騙,重拾對愛情的信心?

(六)部分漢山歌的歌詞具有即興性,而藏山歌歌詞較為固定

漢山歌中的風俗歌和敘事歌是祖輩們流傳下來的,歌詞固定,不可隨意添加改變。襯詞歌則可根據四言八句的規則,在不同的情景和場合下進行即興編創。而現在所唱的藏山歌,由于藏語的發音原因,基本都是流傳下來的經典山歌,歌詞固定,只需在相應的場合唱對應的山歌,即興編創的現象很少見。

二、小金溝山歌的旋律特征

丹巴小金溝山歌中藏山歌和漢山歌在旋律特上是有明顯不同的,藏山歌粗獷豪放,節奏自由,嘹亮高亢;漢山歌細膩悠揚,節奏工整,表現手段靈活。不論是藏山歌還是漢山歌,在人們長期的演唱過程中不斷地加工修飾,使得樂匯樂句銜接流暢自然,層次豐富,在尊重旋律走向的同時,充分考慮了語言和音調的關系,使得小金溝山歌演唱起來朗朗上口。

(一)節奏節拍特征

1.藏山歌

藏山歌的旋律因受歌曲功能影響大致可分為三類。一類是勞動歌,均為強弱對比鮮明的四二拍子。勞動歌又可再分為兩類:勒說和其他勞動歌。勒說可看作是一聲口令,類似于漢語的“預備-起”,主要用于打糧食這一類集體勞動,用以統一節奏,這類歌曲的共同處在于音樂節奏規整、強弱分明、節奏感強;其他勞動歌如《背歌》《耖地歌》一類個體勞動的,旋律起伏較大,音調高亢悠長,節奏相對勒說要自由些。

第二類是酒歌。酒歌因有時會配合簡單的肢體動作,旋律簡潔,節奏規整明快,四二、四三拍子的都有。

第三類是除勞動歌和酒歌外的其他山歌,因為不受勞動或肢體動作的限制,旋律節奏較為自由,村民們在演唱時因環境、心情等隨意拉長時值的現象比較常見,因此這類藏山歌譜例嚴格說應該用散板來標記,常在田間山頭演唱,空間大,因而速度較慢,音調較為高亢,節奏自由,旋律起伏較大。

2.漢山歌

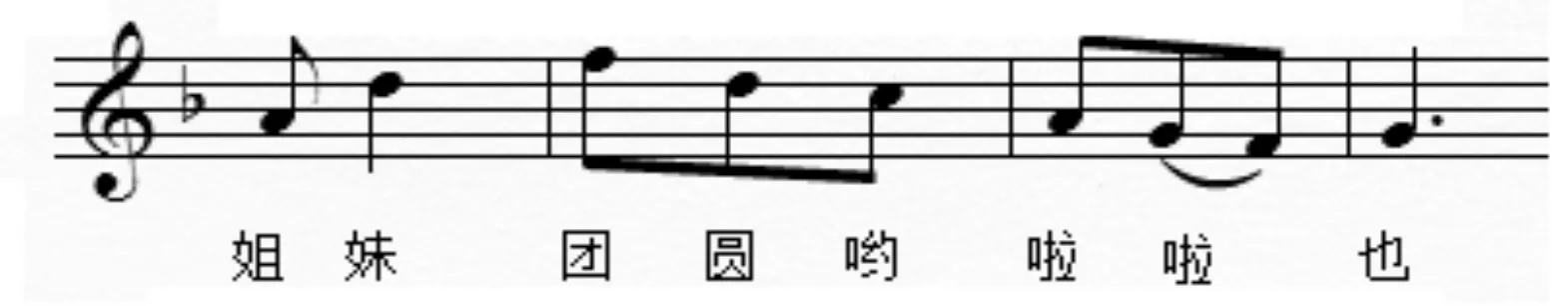

相比藏山歌,漢山歌的音樂節奏規整性較好,以四二拍最為多見,此外還有三拍子,五拍子。漢山歌可以分為兩類,一類是節奏較自由的,如《妹兒喲》(見譜例1)。

譜例1:《妹兒喲》

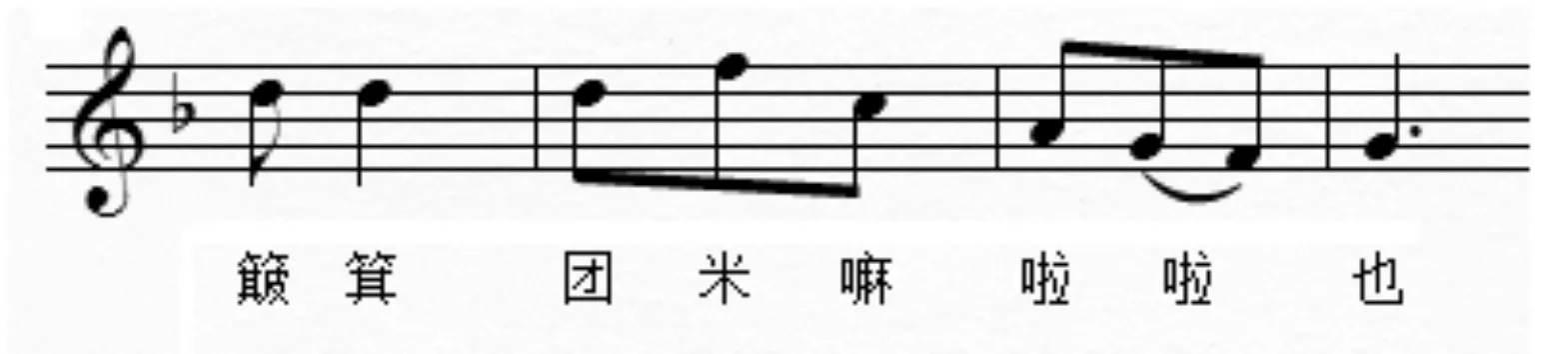

這一類漢山歌音調高亢悠長,節奏較為自由,長聲吆吆。該類漢山歌在某些高音或重音處會有自由延長,但總體來說節奏規整。另一類是完全規整的,如《啦啦調》(見譜例2)。

譜例2:《啦啦調》

這首八三拍的《啦啦調》,具有舞曲特征,節奏規整,強弱規律明顯,不可隨意發揮。

(二)旋律特征

1.藏山歌

藏山歌中的勞動歌曲音調較為平緩,以二度和三度的級進為常見,偶有四度跳進,全曲音域不超過八度。其他山歌的旋律雖也平緩,但音調較高,舒展悠長,幾乎都在高聲區吟唱,對于處于高山峽谷地帶的小金溝來說,高亢的歌聲更易于在山谷中回蕩,造成余音繞梁的美感。

2.漢山歌

相比起藏山歌,漢山歌旋律起伏更大。比如譜例《妹兒喲》,曲中出現了好幾次五度、六度的大跳,全曲音域達到了十度。譜例《啦啦調》,雖然不像《妹兒喲》的旋律那樣陡峭,屬漸進型上下,但總體音域達到了十一度。

(三)曲式結構

1.藏山歌

曲式結構上常見于兩個樂句構成的單段體,但引子+樂句,以及樂句+補充的結構也較常見,如《耖地歌》(見譜例3)。

譜例3:《耖地歌》

這首《耖地歌》(1)譜例中右上角標注“收集整理:高天貴”的曲譜均由民間藝人高天貴供譜。的前三小節為引子部分,4-9小節為第一樂句,10-14小節為第二樂句。

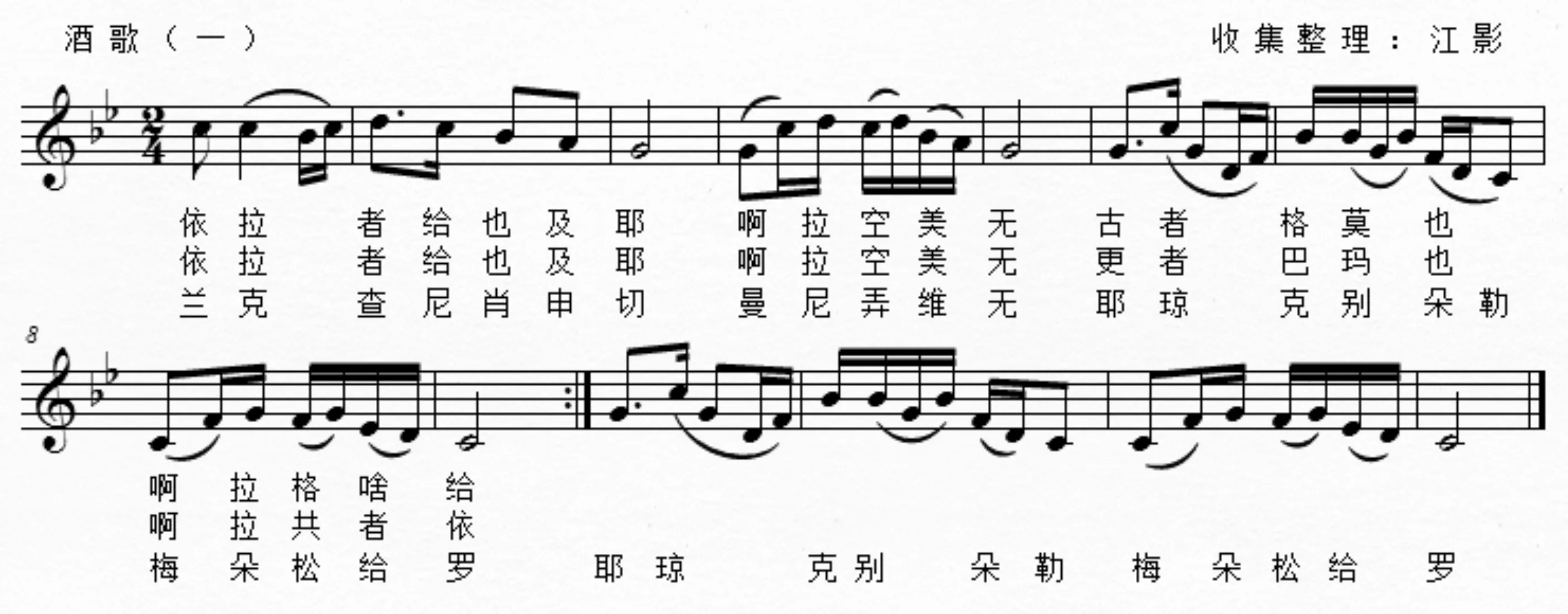

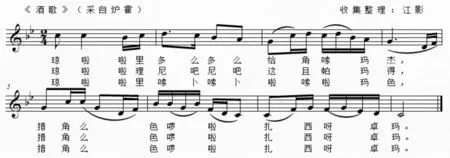

如《酒歌(一)》(見譜例4)。

譜例4:《酒歌(一)》

這首《酒歌》的第1-5小節為第一樂句,第6-9小節為第二樂句,第10-13小節為補充結束。

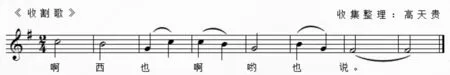

而《收割歌》(見譜例5)則為一句式的山歌。

譜例5:《收割歌》

2.漢山歌

旋律悠揚細膩,受演唱環境的影響,音調悠遠高亢,典雅中透露著些許野性。結構以二句式最為常見,此外還有一句式、三句式、四句式。二句式以a+b結構為常見,如前面例舉到的《啦啦調》,有a+a’結構的,如《揚州嫂嫂》(見譜例6)。

譜例6:《揚州嫂嫂》

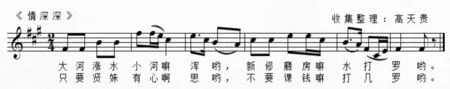

《情深深》(見譜例7)為一句式結構。

譜例7:《情深深》

此外,漢山歌中還有a+b+補充句結構。如《情郎干妹》,三句式如《十二杯子酒》,四句式如《花線打草鞋》。

(四)調式調性

1.藏山歌

在收集到的藏山歌中,調式調性上仍以五聲調式為主,也有一定數量的六聲、七聲調式。如《克織扎(一)》(見譜例8)、《克織扎(二)》(見譜例9)、《酒歌(一)》(見譜例4)為加清角、變宮的七聲調式,《耖地歌》為加變宮的六聲調式……

譜例8:《克織扎(一)》

譜例9:《克織扎(二)》

2.漢山歌

在收集到的漢山歌中,《獅燈歌》中的《出燈歌》為加變宮的六聲調式,《十月懷胎歌》《花花歌》為含清角的六聲調式,其他均為五聲調式。

從收集到的小金溝山歌來看,藏山歌的六聲、七聲調式比例要高于漢山歌,且漢山歌中《獅燈歌》被分在漢山歌一類有些牽強,因為該套曲中含偏音的《出燈歌》是使用藏語演唱,而在該套曲中其他由漢語演唱的歌曲中卻未見偏音。由此看出,藏族人民對偏音有更多的偏愛。

(五)小金溝山歌中藏漢山歌旋律的相同之處

小金溝山歌中的藏山歌和漢山歌,雖然有許多不同之處,但是也有相同之處,主要體現在以下兩方面。

1.旋律的有限即興性

無論是藏山歌還是漢山歌,其旋律可進行一定程度的即興發揮,其手段主要是對某些音進行替換,以緩解同一旋律反復吟唱的枯燥感,以前面提到的《啦啦調》為例,如譜例10所示。

譜例10

此處旋律在第2段常唱成如譜例11所示。

譜例11

2.旋律的簡潔性

相比丹巴縣其他地區的山歌,小金溝山歌不論是藏山歌還是漢山歌,對于裝飾音的使用遠沒其他地區的人們那么衷愛,可以說幾乎不用,無論哪種類型的山歌,旋律都簡潔精煉,唯一的偏好就是喜歡將每段的最后一個音唱成下滑音。

三、小金溝山歌的唱腔唱調

丹巴小金溝地區處于河谷地帶,山高林密,交通不便,遇到雨天道路時常塌方。因此,居住于此的小金溝人民同外界的交流很少,這使得小金溝山歌在演唱風格上具有鮮明的原生態特色。由于山歌是生活的真實寫照,他們情由心生,演唱情真意切、自然流暢,質樸無華,是源自心靈的歌唱。在歌唱方法上也是滿滿的原生態感,由于長期的藏、漢、羌雜居,即使是漢山歌,都具有一定藏腔特色,特別是部分音調高亢的漢山歌,里面融入了嗽音、改變母音等藏歌技巧。這些從小受到當地民風民俗滋養、在歌舞海洋中漫游的演唱者,用從祖輩處傳承的歌唱方法及自己的演唱習慣展示著小金溝山歌的獨特魅力。

四、小金溝山歌的演唱形式

小金溝山歌演唱形式非常豐富:獨唱、齊唱、對唱、一領眾合都有,但無論哪種山歌,它的演唱形式都和當時的歌唱場景密切相關。藏山歌中的勞動歌曲常見齊唱、對唱、一領眾合,如《耖地歌》通常為獨唱或齊唱,打麥子屬于集體勞動且男女都可參加,因而常見于齊唱和對唱;情歌常見于獨唱和對唱形式。其中,對唱常見于各種聚會中,姑娘小伙們你一句我一句,互相逗趣,針鋒相對,有時甚至會引得一群男女對唱,演變成一場激烈的賽歌大戰;酒歌和贊歌常見獨唱、齊唱。漢山歌的風俗歌獨唱、齊唱形式都有;敘事歌多為獨唱;襯詞歌獨唱、齊唱、對唱的形式都很常見。

五、小金溝山歌的文化價值

(一)是小金溝人民生產生活方式的真實體現

小金溝山歌中的勞動歌曲真實地體現了當地人民的生產勞動方式。其中以描寫田間勞動的居多,充分說明了小金溝是一個以農耕為主的地區。當地人用犏牛耖地、排成一排打土巴,男女面對面打糧食……一系列勞動歌曲《耖地歌》《割麥歌》《打糧食歌》等等,栩栩如生地呈現了小金溝人民勞作時的熱鬧場景。《背歌》則表現了苦難歲月時,當地人民的運輸方式——人背。舊時,小金溝地區由于山高路險,騾馬通行困難,生活物資的運輸都只能靠人力。許多社會底層的人出于生計,不得不從事繁重的背運工作,這些人被稱為背夫,是當時惡劣環境下誕生出的一種特殊職業。

小金溝人們的勞動總是伴隨著歌聲,每到勞動時節,田間地頭歌聲隨處可聞,收割、鋤草、放羊、砍柴等等勞動歌應有盡有,只要聽到歌聲就知道人們在做什么,勞動歌是當地人力量的源泉,被稱為看不見而聽得見的勞動工具。(2)此段根據民間藝人高天貴口述整理。

(二)是小金溝地區民風民俗的真實體現

小金溝由于特殊的地理環境和人口結構,民風民俗呈現多元化形態,如《獅燈歌》,該曲是一首套曲歌,由《出燈歌》《看燈歌》《拜燈歌》《散燈歌》四首歌曲構成。小金溝人民在春節期間有耍獅燈、演燈戲的習俗,獅燈表演前要進行隆重的出燈儀式,道師念經、村里的長老給獅燈掛彩帶、敬哈達,打鼓手為獅燈燒三炷香、鳴槍九響,唱《出燈歌》,隆重地請出獅燈[3];隨后一路敲敲打,走到點天燈(3)春節期間,小金溝家家戶戶都會在門口立一根長竹竿,上面掛上燈籠,稱為天燈。天燈可保家庭來年平安吉祥,五谷豐登。的人家就唱《拜燈歌》:

一重額子一重門勒啊一重門勒,一重拉的額子彎呀一盞燈勒。

就這樣從正月初二到十五,一個村一個村、挨家挨戶地表演;燈會活動結束后,獅燈就會被燒掉,來年再扎一個新的,寓意辭舊迎新,這時會唱《散燈歌》:

正月里來是新年,獅子啊又轉啊來,

二年獅子送那燈的臺樣樣兒生,送那燈的臺樣樣兒生(4)地腳話,主干詞是:正月里來是新年,獅子又轉來,二年獅子燈樣樣生。意思是明年會再扎一個新的獅燈。。

《看燈歌》不屬于獅燈活動的程序曲目,是獅燈活動期間看燈的群眾有感而發地演唱。《獅燈歌》形象地展現了小金溝人民過春節時,家家戶戶貼對聯,點天燈、耍獅燈、看燈戲的熱鬧場景。

(三)是當地民族文化融合的體現

雖然我們將小金溝山歌分為藏山歌和漢山歌,實際上某些山歌里是你中有我,我中有你的,無法明確地將其分類,比如:《獅燈歌》的歌詞中出現了藏語漢語夾雜使用的情況:第一首《出燈歌》使用藏語演唱,歌詞為拉勒西么(5)拉勒西么是當地人對音符唱名的藏語稱呼,用于定調。,體現了藏族人們的歌唱習俗;第二首《看燈歌》使用漢語演唱,歌詞內容和填詞手法都同漢族習俗一致;但第三首《拜燈歌》則是典型的藏漢結合,藏語、漢語都夾雜在歌詞里。

一重額子一重門勒啊一重門勒,一拉重的額子彎呀一盞燈勒。

“額子”是藏語,是“對聯”的意思,語序也是遵從藏語的習慣,使用的當地“倒倒話”語序。這句歌詞的大致意思是:一道門上貼一副對聯,貼一副對聯支一盞燈。(6)歌詞里的“燈”指的是“天燈”,春節點天燈是小金溝的習俗,家家戶戶在門口支一根長長的桿子,上面掛一盞燈籠,天燈會給這家人帶來光明、安康和豐衣足食。再如勞動歌曲中《放羊歌》:

啊也啊,拉魯啊也,啊也啊,羊兒乖乖,啊啊也啊!

虛詞用的是藏語的使用習慣,關鍵詞用的漢語“羊兒乖乖”。

不僅僅是山歌,小金溝的不少藏族鍋莊舞曲里都有漢族文化的影子,如《申經嘎如蒙》中唱到:

正月大家都來耍獅燈,我們有很多燈籠要亮起來,

獅子要舞起來,歡天喜地慶祝佳節。

耍獅燈、掛燈籠都是漢族傳統,而鍋莊是土生土長地藏族民間藝術,兩個民族的民間習俗被巧妙的結合在了一起,再一次印證了小金溝地區的文化交融現象。

(四)對其他地區的山歌產生了一定影響

小金溝山歌中的漢山歌《十二杯子酒》《太平年》《揚州嫂嫂》等在康定、瀘定地區都有所傳唱,一是因為這些地區有較大比例的漢族居民,二是因為這三個地方本身距離較近,人員往來、工作通婚的情況較普遍,使得漢山歌有了較大范圍的傳唱。此外,筆者于2015年在爐霍采風時收集到的一首《酒歌》(如譜例12)同丹巴的《敬酒歌》旋律非常相似,也曾同兩地的藝人探討過這首酒歌的發源地,藝人們都說自己的家鄉才是真正的發源地,筆者通過對兩個地區音樂的考察研究,更偏向于這首酒歌發源于丹巴,因為我們所收集到的爐霍民歌,五聲調式占絕對比重,達到95%以上,而丹巴的音樂由于受阿壩四土鍋莊影響,六聲、七聲調式非常常見,占30%以上。

譜例12 《酒歌》

歌詞大意:

1.第一杯酒獻給佛法三寶,這是最好的酒,帶給我們吉祥如意。

2.第二杯酒獻給父母,這是最好的酒,帶給我們吉祥如意。

3.第三杯酒獻給大家,這是最好的酒,帶給我們吉祥如意。

六、結語

小金溝山歌是丹巴民族民間文化中的一朵奇葩。每年的農歷六月六、九月九,當地人都會舉行山歌會,這個風俗一直流傳至今。山歌會上,大家大展歌喉,對歌賽歌,很多歌詞都是臨時編創。那些思維敏捷,出口成章的人往往能得到大家的青睞,而那些被對得啞口無言的人,雖然急得團團轉卻不能生氣,時常惹得人群哄堂大笑。人們在歌聲中加強了交流,鍛煉了思維,放松了身心,增進了感情。一曲曲山歌如同一幅幅畫卷,將小金溝的民俗習慣、人文風情栩栩如生地展示在人們面前。小金溝山歌是小金溝人民智慧的結晶,也是川西高原上一顆璀璨的明珠!