官無二業 事不并濟

☉華金良

欄目編輯:杜 航

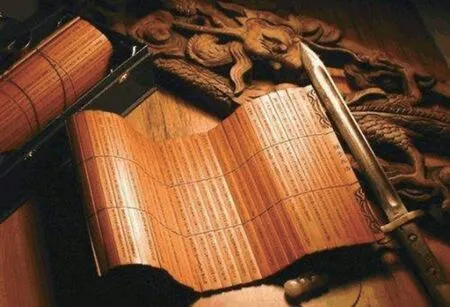

“官無二業,事不并濟”出自范曄《后漢書·張衡列傳》,意思是說為官者不能兼做其他職業,許多事情不可并行不悖。張衡給出的理由是:“晝長則宵短,日南則景北。天且不堪兼,況以人該之。”在他看來,世上很多事情存在此消彼長或顧此失彼的關系,很難兩全其美、皆大歡喜,為官者尤須慎之又慎。

“官無二業,事不并濟”,作為古人給居官者立下的規矩,透過歷代吏治和官箴不難看出,其意在引導和規范官員盡心理政、用權為公、守好俸祿,而不能一心二用、荒廢主業,更不能與民爭利、以權謀私。

“受祿之家,不與民爭利”,是“官無二業,事不并濟”倡導的為官之要。享受國家俸祿的人,就要守著俸祿過日子,不能與百姓爭生計。據《天人三策》記載,公儀休任魯國國相時,看到自家人織布,便大發雷霆,休掉了管家務的妻子;在府中吃到爽口的葵菜,得知是自家園子種的,便怒氣沖天將其拔掉,并嚴肅告誡家人:“既然已經享受國家的豐厚俸祿,你們再去織布、種菜,這不是要讓菜農和織女無處賣貨嗎?”公儀休的所言所行,體現了他本分為官、律己恤民的操守。

既想當官又想發財,是“官無二業,事不并濟”從政觀堅決反對的。在古代,從政就不能經商,經商亦不可從政,這樣就能杜絕官商不分、亦官亦商,防止行業差別過大、貧富過于懸殊。倘若既當官又經商,既吃俸祿又發橫財,收入便不可勝數。唐代《唐會要》明確規定“五品以上,不得入市”,以防止高官經商。明代《大明律》嚴格禁止公、侯、伯等四品以上官員及其家人和仆人經商。立下這些清規戒律,目的就是嚴禁“高級干部”既當官又發財。

專心政事、心無旁騖,也是“官無二業,事不并濟”的應有之義。為官要管眾人之事,責重事雜、不容分心,而人的精力又有限,此處用力專注,必無暇顧及彼處。如果在其位不謀其政,怠于“主業”、忙于“副業”,精力用偏、沉湎所好,必然吞下玩物喪志、玩物喪德的苦果。縱覽歷代王朝,因醉心于個人嗜好而怠政誤國者,并不鮮見。宋徽宗趙佶愛好廣泛,“藝極于神”,于書法獨創“瘦金體”,于繪畫有佳作傳世,但這也注定了他在成為“皇帝藝術家”的同時,也難逃棄國捐身之命運。

再把目光投向現實,盡管我們黨對黨員干部從政行為要求得更嚴、規范得更細,但總有個別膽大妄為、我行我素者逾規犯忌。有的當官經商,身在官場心在商場,在“官商跨界”中大發其財。有的熱衷嗜好、無心干事,于“特長雅好”中忙得不亦樂乎,甚至被別有用心者以此打開缺口。從近幾年一些落馬貪官看,“官商不分家”“一心忙兩頭”者不在少數。

全心全意為人民服務是我們黨的根本宗旨。何謂全心全意?焦裕祿、谷文昌、楊善洲、廖俊波等優秀共產黨員以實際行動做了回答:把人民放在心中最高位置,堅持權為民所用、情為民所系、利為民所謀,一心一意、真心實意為群眾做好事、辦實事、解難事;把為官當責任、視崗位為天職,殫精竭慮、無怨無悔,把官做淡、把事做精、把人做大。

葉劍英元帥在《哀悼任弼時》一文中寫道:“他是黨的駱駝,中國人民的駱駝,擔負著沉重的擔子,走著漫長的艱苦的道路,沒有休息,沒有享受,沒有個人的任何計較。”黨員干部當以任弼時同志為鏡,經常照一照自己的為官心態、精神狀態、干事姿態,內正其心、外正其行,做到用心不二、用權不茍、不負重托。