書非攻不可得也

☉張鳳波

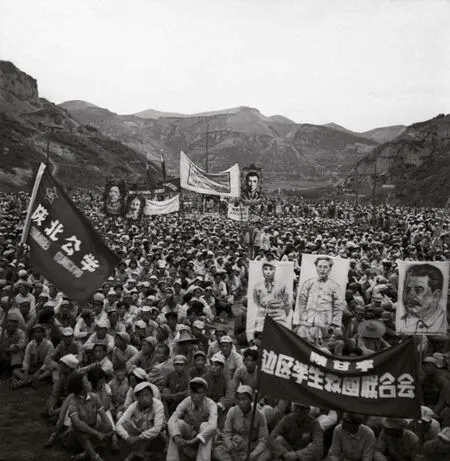

延安時期,黨內多數同志文化程度并不高,其中有相當一部分同志連小學都沒讀完。每次組織馬列經典著作學習,很多同志就會有畏難情緒。對此,1938年3月15日,毛澤東在抗大的演講中談到古人把讀書稱為“攻書”時指出:“我看這個‘攻’字是有大道理的,就是把書當敵人看,一字一句地攻讀……”毛澤東的論述給大家很大的啟發和鼓勵,讓黨內學習很好地堅持了下去。

讀書的目的是獲取知識,服務工作和生活。我們現在的工作和生活需要什么樣的知識就要讀什么樣的書。特別是新時代革命軍人,正處于世界百年未有之大變局中,面對世界軍事變革、科技革命加速推進的現實,我們在學習上稍有松懈,就有可能被遠遠落下。有的官兵盡管已經取得了高學歷,如果不與時俱進,更新知識儲備,再高的學歷“保質期”也會過期。因此,官兵必須時刻走在讀書的路上、學習的路上,才能及時解決“本領恐慌”的存在。

讀書是自我重塑,艱辛而又光榮。有的人拿起《資本論》《戰略論》《戰爭論》《超限戰》這樣的書就覺得“頭大”,既看不下去,也看不懂。優秀的軍人是從不言敗的,要把讀書當作打仗,讀“大部頭”、讀“硬核書”就是攻山頭、搶高地,即使流血犧牲也要攻下來。葉劍英元帥在《攻關》一詩中寫道:“攻城不怕堅,攻書莫畏難。科學有險阻,苦戰能過關。”對于新時代革命軍人來說,讀書特別是讀經驗著作,就是攻城打仗,只有“苦戰能過關”。

勝利總是偏愛“學習型”軍隊,當以武器裝備為主導的硬實力達到一定水平后,軍人的文化素質等軟實力就成了關鍵因素。在紛繁復雜的信息中,廣大官兵只有勇于攻書、樂于攻書、勤于攻書,才能提高閱讀的品位和品質,才能提高與強軍興軍相適應的能力素質。既然是攻書,就不能用“快餐式”“淺閱式”的方式囫圇吞棗、不求甚解,而是以打仗的姿態在書中追求勝利。怎么攻書,毛澤東同志認為,“有一個辦法,叫做‘鉆’,如木匠鉆木頭一樣地‘鉆’進去。看不懂的東西我們不要怕,就用‘鉆’來對付”。學習掌握新理論、新知識、新技能,需要學會這種“鉆”的辦法,在悉心鉆研中把觀點搞清楚、把原理弄明白、把規律掌握好,做到學有所得、學有所成。

若想讀書有成就,是需要下大決心、下大功夫的。軍人的文化素養、能力素質決定著一支軍隊的整體發展水平和作戰水平。軍人讀書就要讀經典著作、讀戰略論述、讀軍事專著,這些書目系統性、理論性、專業性都很強,如果不下大決心很難讀下去,更不要說讀懂了。同時,讀經典、讀專業的書還要學會統籌方法,不能像讀小說那樣看看熱鬧就過去了。很多成功人士一生都在讀書,他們在書中找到了工作的靈感,獲得了成功的秘訣,點亮了精彩的人生。

攻書最忌學而不思、“消化不良”,既然是攻書,就應該細嚼慢咽、用心思考。淺讀或不思,只知其表不知其本,則可能因為曲解理論而誤導工作、貽誤事業。邊讀書邊思考,過程可能很“燒腦”,但這是一個去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的歷練,也是把書本上有益的養分轉化為自身素質能力的過程。“攻”書的核心就在于認真思考,而思考的升華才能有益于工作。

“書非攻不可得也”,這是學習的根本態度,是敢打硬仗、惡仗的勇敢姿態。新時代革命軍人就應該“把書當敵人看”,消滅晦澀、迷茫,求得真理、遠見,讓自己在知識的海洋里永遠立于不敗之地。