人文護理結合營養支持對ICU食管癌患者營養及胃腸功能的作用

潘曉茹

食管癌具有發病率高、病死率高等特點,好發于中老年男性,是威脅我國居民健康的主要惡性腫瘤[1]。手術切除是早、中期食管癌首選治療方法,而經手術治療后,患者需進入ICU病房接受相關護理,以保證治療效果。由于手術時間長、創傷大,加之患者術后機體呈強應激和高代謝狀態,且不能立即經口進食,易出現營養不良,增加并發癥風險[2]。因此,加強術后營養支持對食管癌患者術后恢復尤為重要。營養支持可通過腸內、腸外途徑提供人體必需的營養素,兩種營養支持方法具有不同的優勢和特點,應根據患者疾病狀態、靜脈解剖條件等選擇[3]。為改善患者營養狀態,保證護理方案的個性化,本研究選取河南省腫瘤醫院部分ICU食管癌患者為研究對象,在傳統營養支持基礎上增加人文護理結合腸內營養支持法,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年5月至2021年3月河南省腫瘤醫院ICU病房收治的食管癌患者76例,按隨機數字表法分為兩組,各38例。對照組和觀察組住院時與主管醫師病房護士長協調,分配到不同病房,避免相互干擾,影響干預效果。對照組男22例,女16例;年齡36~75(58.67±5.53)歲;體質量指數17.80~28.30(22.43±1.47) kg·m-2;術后1 d前白蛋白(0.16±0.05) g·L-1,白蛋白(30.12±3.14) g·L-1,血紅蛋白(95.22±12.13) g·L-1;腫瘤位置:食管中段24例,食管下段14例;TNM腫瘤分期:Ⅰ期11例,Ⅱ期21例,Ⅲ期6例。觀察組男23例,女15例;腫瘤位置:食管中段26例,食管下段12例;年齡38-78(59.15±4.99)歲;體質量指數17.50~28.90(22.85±1.23) kg·m-2;術后1 d前白蛋白(0.15±0.03) g·L-1,白蛋白(29.75±2.88) g·L-1,血紅蛋白(94.79±11.61) g·L-1;TNM腫瘤分期:Ⅰ期14例,Ⅱ期20例,Ⅲ期4例。比較兩組一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

1.2 入選標準納入標準:年齡18~75歲;符合食管癌相關診斷[4],且經病理組織活檢確診;均行食管癌切除、胃代食管吻合術;術后心電圖、血常規等正常;未行放化療;自愿參與本研究,簽署知情同意書。排除標準:患有嚴重器質性疾病;術前癌細胞遠處轉移;其他惡性腫瘤;胃腸道疾病;出、凝血功能障礙;近3個月內接受糖皮質激素等治療;有精神病史者。

1.3 方法

1.3.1 對照組實施常規護理:術后嚴密監測生命體征,觀察病情變化情況;術后1 d,通過靜脈中心導管給予腸外營養支持,營養液中氮攝入量每日0.2 g·kg-1,非蛋白質熱量每日105 kJ·kg-1,葡萄糖占50%~70%,脂肪占30%~50%,營養輸注嚴格遵循無菌原則,控制好營養液溫度,加強導管固定,每天輸注12~15 h,連續輸注不少于7 d;肛門排氣后,可進食流質飲食,停用腸外營養。

1.3.2 觀察組在常規護理基礎上實施人文護理結合腸內營養支持,具體如下:人文護理:①術前:醫護人員共同訪視患者,耐心介紹術前準備及相關注意事項,及時開解患者不良情緒,給予鼓勵和支持;指導患者練習正確呼吸、咳嗽及床上排便。②術中:患者進入手術室后,巡回護士進行陪護交談,注重心理干預,說明手術相關事項,解答患者疑問。③術后:將患者送回ICU病房時采取平臥位,麻醉清醒后使患者斜靠病床30~45°,頭偏向一側,及時清理呼吸道分泌物;患者可經口進食后,為其制定膳食計劃,保證營養均衡,進食粥、蒸蛋、肉糜等,少食多餐,進食后避免馬上平臥,睡前2 h不宜進食;術后3 d,可進行床上活動,并指導患者進行咽喉功能、呼吸功能訓練,避免造成誤吸、誤咽等。腸內營養支持:術日,置入空腸營養管,術后胃腸減壓;術后1 d,給予腸外營養支持,營養液配置與對照組一致;術后2 d,向空腸營養管滴入250 mL生理鹽水;術后3 d,向空腸營養管滴入腸內營養混懸液[紐迪希亞制藥(無錫)有限公司,國藥準字H20030011,規格:1.5 kcal·mL-1],初始計量300~500 mL·d-1,滴入速度20~30 mL·h-1。觀察患者有無不良反應,若出現腹痛、腹脹等反應,降低滴入速度,若無不良反應,可根據其自身情況逐漸增劑量,同時減少腸外營養輸注量,若腸內營養不能滿足機體需要,則由腸外營養補充;給予腸內營養3 d內,劑量增加至1 500~2 000 mL·d-1,速度100~125 mL·h-1,連續滴入不少于7 d,肛門排氣后,可進流食,停用腸內營養。

1.4 觀察指標比較兩組術后營養指標、胃腸功能恢復情況及并發癥發生率。①營養指標:術后第1 d、7 d,抽取患者清晨空腹靜脈血,采用全自動生化分析儀檢測血清前白蛋白、白蛋白、血紅蛋白濃度。②胃腸功能恢復情況:觀察并記錄患者術后腸鳴音恢復、肛門排氣、首次排便時間。③并發癥發生率:統計兩組發生切口感染、肺部感染、吻合口瘺等情況。

2 結果

2.1 兩組營養指標的比較術后1 d,兩組營養指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后7 d,兩組血清前白蛋白、白蛋白及血紅蛋白水平高于干預前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組干預前后營養指標對比 g·L-1

2.2 兩組胃腸功能恢復情況的比較觀察組術后腸鳴音恢復、肛門排氣、首次排便時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組胃腸功能恢復情況對比 h

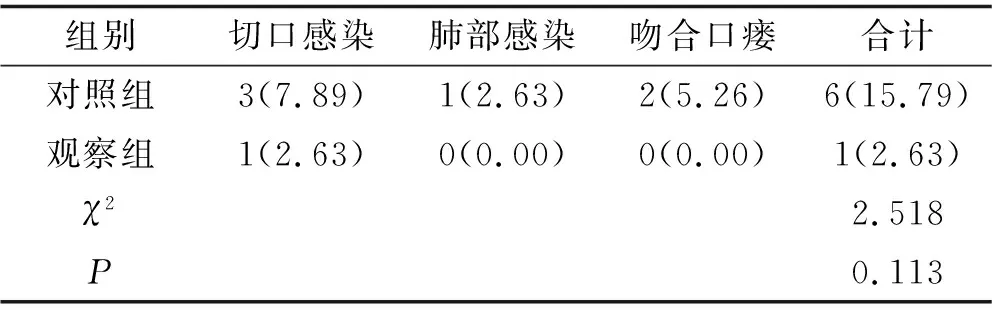

2.3 并發癥發生率兩組并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生率對比(n=38) 例(%)

3 討論

3.1 人文護理結合營養支持能夠促進ICU食管癌患者胃腸功能恢復

食管癌手術范圍大,會對患者食管造成一定損傷,導致進食出現障礙,術后較長時間無法經口進食[5]。以往食管癌患者術后通常采用腸外營養支持,能夠快速達到機體所需的熱量和蛋白質量,糾正營養不良狀況,且通過靜脈供給營養液,操作方面,患者易接受[6]。但腸外營養應用時間過長會增加腸道通透性,造成胃腸菌群失衡,影響胃腸功能恢復。本研究結果顯示,觀察組術后腸鳴音恢復、肛門排氣、首次排便時間短于對照組。本研究使用的腸內營養混懸液是無需化學消化的營養液,營養物質能夠充分接觸腸黏膜,使腸黏膜的氧化作用增強,有效抑制有害細菌生長,調節腸內菌群比例,利于胃腸功能恢復。相較于傳統腸外營養,腸內營養可直接到達腸內,激活腸道分泌系統,使腸道激素快速合成并釋放,從而改善消化器官血流情況和吸收功能,促進胃腸蠕動,縮短肛門排氣時間[7]。另外,食管癌患者不僅遭受病痛折磨,更承受巨大的心理壓力,而不良情緒可能通過各種機制影響到胃腸功能,包括胃酸的分泌量、正常的胃腸協調運動等,致使患者出現厭食、胃痛、反酸等癥狀,對胃腸功能造成實質性的損傷,繼而讓患者心理負擔加重,催化更嚴重的病變,形成惡性循環。因此,本研究在給予患者營養支持的同時,還加強了對其心理的護理干預,使患者感受到醫護人員的關心與支持,減輕心理因素對胃腸功能的影響。

3.2 人文護理結合營養支持有助于改善ICU食管癌患者營養指標

研究顯示,食管癌患者術后對能量的需求是術前的2~3倍,若營養供給不足,患者極易發生營養不良,從而對臨床結果產生負面影響,如切口愈合延遲、并發癥增多、胃腸功能下降等[8]。既往采用腸外營養大量輸液會增加患者心肺負擔,尤其ICU患者病情較重,對預后極為不利[9]。本研究結果顯示,術后7 d,兩組血清前白蛋白、白蛋白及血紅蛋白水平高于干預前,且觀察組高于對照組。腸內營養是將營養液經空腸營養管滴入胃腸道內,符合人體生理特點,利于代謝調節,可改善腸道黏膜結構和維持功能的完整性[10]。營養液在腸道內吸收后,經門靜脈系統在肝臟合成,為機體提供營養物質,同時滿足胃腸道黏膜對各類營養物質的需求,可改善機體營養狀況[11]。而早期腸內營養可能引起患者消化道不良反應,出現惡心、腹瀉、腹脹等癥狀,影響營養物質的吸收。本研究采取人文護理,護理人員全程關注ICU食管癌患者圍術期護理需求,從心理、認知、體位、飲食、功能康復等多方面進行干預,減少外界刺激對患者恢復的不良影響,提高其舒適度,可在一定程度上減少胃腸道不良反應,使患者積極配合營養支持,保證營養物質的攝入[12]。兩組并發癥發生率無統計學差異,但觀察組有明顯下降趨勢,這可能與研究病例數較少有關。

綜上所述,人文護理結合營養支持有利于改善ICU食管癌患者營養狀況,加速胃腸功能恢復,在一定程度上減少并發癥,值得臨床推廣。