高溫戶外環境電網作業人員熱應激預測評價*

吳建松,李樂天,韓新陽,高 嵩,邊海峰,蘇 峰,王 東

(1.中國礦業大學(北京) 應急管理與安全工程學院,北京 100083; 2.國網能源研究院有限公司,北京 102209;

3.國網遼寧省電力有限公司,遼寧 沈陽 110006; 4.國家電網有限公司,北京 100031)

0 引言

隨著中國工業化的快速發展和持續推進的城市化進程,整個經濟社會對電力的需求不斷增加,電力線路的建設規模在不斷擴大,同時也給電網日常巡檢與維護工作帶來了更嚴峻的挑戰。無人機巡檢雖逐漸成為電網公司的常態化作業形式,但受航空、天氣、成本以及設備智能化程度的制約,大量的基層電網巡檢工作目前仍然依靠電網戶外巡檢人員來完成[1]。近年來,我國高溫熱浪極端天氣時有發生,電網戶外作業人員持續暴露在高溫環境中易發生熱應激,人身安全受到嚴重威脅。相關報告指出,在接受調查的電力工作者中,約82%的人在夏季中暑,12.36%的人每月都會中暑[2]。因此,針對夏季高溫環境,預測和評估電網戶外作業人員的熱應激情況對于避免電網作業人員熱損傷具有重要意義。

為了評估高溫環境對人體造成的影響,眾多學者在過去數十年制定或修正了大量熱應力預測評價指標,例如作為ISO標準廣泛使用的濕球黑球溫度指數(WBGT)[3]、Wonseok提出的擴展標準有效溫度(Extended SET)[4]、Moran提出的環境應力指標(ESI)[5]、Golbabaei提出的戶外環境熱指數(OEHI)[6]等。然而,這些指標主要考慮環境對人體熱應激的影響,尚未考慮代謝率、服裝熱阻濕阻對熱應激的影響。熱生理模型的開發與改進解決了這一問題。其中,Malchaire等提出的預測熱應激(Predicted Heat Strain,PHS)模型綜合考慮了外界環境因素、人體生理參數和服裝熱阻濕阻,計算得到人體核心溫度和出汗量預測值[7],經過改進后的PHS模型形成了熱應激評估標準ISO 7933:2004《Ergonomics of the thermal environment—Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain》,在作業人員的熱傷害安全評價領域得到了更廣泛的應用。吳建松等對高溫高濕礦井作業人員熱應激情況進行了分析評價[8],Kuklane采用PHS模型對甘蔗田間作業工人的熱應激進行評估[9]。然而,杜晨秋等研究表明,PHS模型受個體因素、環境條件、職業工作特征等的限制,容易低估我國作業人員的核心溫度、高估其允許暴露時間[10]。因此,Malchaire的PHS模型尚不能準確預測分析我國戶外高溫環境下電網作業人員的熱應激水平。

本文基于預測熱應激(PHS)模型,考慮人體移動和風速對服裝的動態影響,結合考慮個體特征的適合我國作業人員的基礎代謝率和電網戶外工作活動強度,確定電網戶外作業人員工作時的新陳代謝率,計算分析戶外高溫環境下電網作業人員核心體溫、出汗量等生理參數和最大允許暴露時長,計算結果對電網公司評估作業人員熱應激水平,優化戶外作業組織策略具有一定的參考價值。

1 PHS人體預測熱應激計算模型及改進

PHS人體熱應激計算模型基于人體熱平衡方程,綜合考慮空氣溫度、平均輻射溫度、相對濕度和風速等環境因素以及身高、體重、代謝率、服裝熱阻和濕阻等個體特征因素,計算得到一段時間內的人體核心體溫、出汗量的變化特征和最大允許暴露時長。PHS模型的計算結果可作為人體熱應激評估參考,其有效性根據672次實驗室實驗和237次野外實驗數據得到驗證[11]。PHS模型主要計算公式如下[7,12]:

1)人體熱平衡方程

如式(1)所示:

M-W=Cres+Eres+K+C+R+E+S

(1)

式中:M為人體代謝率,W/m2;W為人體所做的機械功,W/m2;Cres和Eres分別為因呼吸造成的對流散熱量和蒸發散熱量,W/m2;K、C、R分別為皮膚以熱傳導、熱對流、熱輻射形式與外界環境的熱交換量,W/m2;E為皮膚與外界環境間的蒸發散熱量,W/m2;S為人體內積蓄的熱量,W/m2。其中,Cres和Eres由式(2)~(3)確定:

Cres=0.001 52M(28.56+0.885Ta+0.641Pa)

(2)

Eres=0.001 27M(59.34+0.53Ta-11.63Pa)

(3)

式中:Ta為空氣溫度,℃;Pa為水蒸氣分壓,kPa。

2)服裝熱阻和濕阻

服裝的熱阻和濕阻表征服裝的隔熱和透濕能力。當人體移動或周圍空氣流速較大時,服裝的熱阻和濕阻會發生變化。本文根據前人研究結果[13-14],采用動態服裝熱阻濕阻代替PHS模型中的熱阻濕阻,計算公式如式(4)~(5)所示:

IT,dyn=e(-0.281×(var-0.15)+0.044×(var-0.15)2-0.492w+0.176w2)·IT,sta

(4)

RT,dyn=e(-0.468×(var-0.15)+0.08×(var-0.15)2-0.874w+0.358w2)·RT,sta

(5)

式中:IT,dyn為服裝總熱阻,m2·K/W;IT,sta為靜態服裝總熱阻,m2·K/W;RT,dyn為修正服裝總濕阻,Pa·K/W;RT,sta為靜態服裝總濕阻,Pa·K/W;var為人體移動與風流相對速度,m/s;w為人體移動速度,m/s,本文定為1.1 m/s。

3)核心體溫和累計出汗量

由式(6)~(8)計算:

(6)

(7)

(8)

式中:tcr和tre分別為人體核心體溫和直腸溫度,℃;α為皮膚溫度系數;cp為人體熱容,J/(kg·K);Swtot為累計出汗量,g;Swp為預計出汗率,W/m2;AD為人體表面積,m2;i和i-1表示時間步。

4)人體代謝率計算改進

PHS模型中的人體代謝率大多根據活動類型取經驗值,尚未考慮不同地區、不同職業人群的差異。事實上,人體在高溫勞動環境中熱應激的個體差異性使得人體代謝率也各不相同。本文綜合考慮不同個體身高、體重、性別、年齡等個性化因素,引入適合我國作業人員的人體基礎代謝率計算公式,根據電網戶外作業人員的工作特點,選取合適的活動強度,計算得到電網戶外作業人員工作時的代謝率,并將此作為PHS模型的輸入量。其中,適合中國作業人員的基礎代謝率(BMR)計算公式如式(9)所示[15]:

其次,當代大學生是社會建設發展的生力軍,是中國特色社會主義的合格建設者和可靠接班人,必須不斷提高自身的科學文化素質和思想品德素質。而對事物因果聯系的認識,對事件行為始因的判斷,牽制著他們思維、實踐的能力。傳導者在傳遞知識的同時,更要注重對接受主體能力的培養,教會他們如何進行行為歸因判斷,矯正他們以往錯誤的歸因理念和方式。教師對學生的歸因、期望和態度等影響到教師對學生的行為,而教師的行為又直接影響學生對自己學習結果的歸因。[4]當代大學生身臨全球化的時空境遇,難免出現價值觀念模糊、價值判斷有誤、價值選擇不明、價值行為失宜的情況,需要教師對其進行正確的引導,以保證思想政治教育接受活動的實效性。

(9)

式中:BMR為人體基礎代謝率,kcal/d;Wei為人體體重,kg;Hei為身高,cm;Age為年齡,年;Sex為性別,男性取0,女性為1。

靜息代謝率(RMR)是指人體保持身體平衡及某種姿勢所消耗的能量[16],通常為基礎代謝率的1.2倍,其計算公式如式(10)所示:

RMR=1.2BMR

(10)

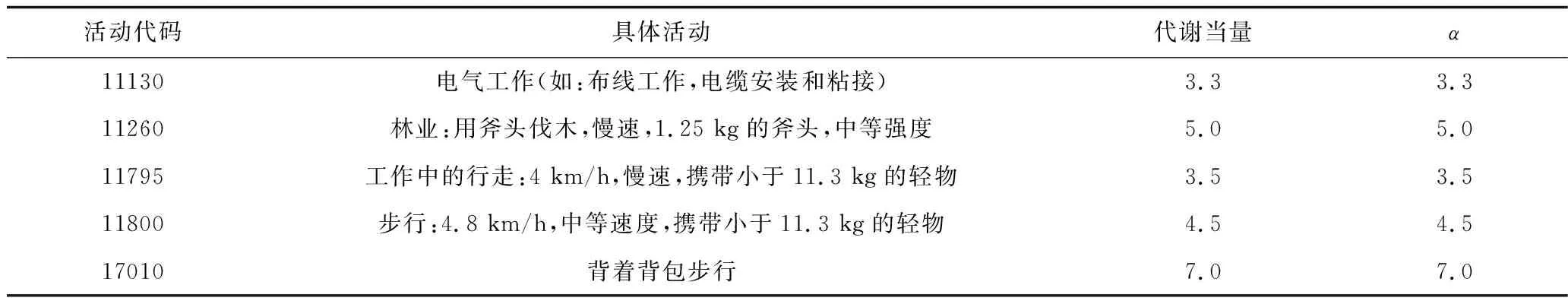

Haskell在《體力活動概要》中統計了21類821項特定活動的代謝當量[17]。其中,部分活動與電網戶外作業人員從事工作類似,如表1所示。基于此,本文選取合適的活動類型推導得出改進的代謝當量值,計算公式如式(11)所示:

(11)

表1 《體力活動概要》中部分活動的代謝當量Table 1 Metabolic equivalents of some activities in Compendium of Physical Activities

式中:MET*為改進的代謝當量值;α為某一活動工作代謝率與靜息代謝率之比,靜坐時為1。由于PHS模型中代謝率單位為W/m2,將式(10)進行換算,得到考慮了個體差異性的特定活動下人體代謝率計算公式,如式(12)所示:

M*=58.2MET*

(12)

式中:M*為改進的人體代謝率,W/m2。

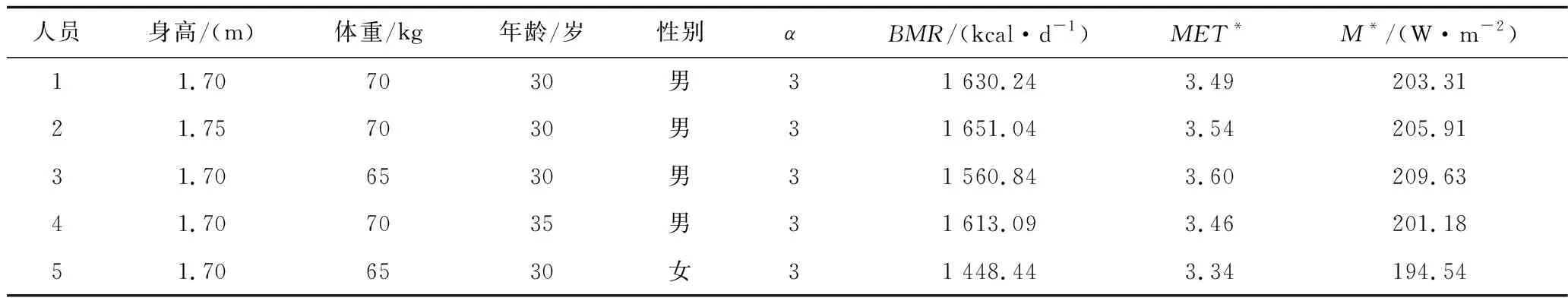

不同地區、不同職業人群的代謝率差異集中反映在身高、體重、性別、年齡等的不同,由式(9)~(12)計算得到不同個體的代謝率,如表2所示。從表2的計算結果可以看出,BMR與身高體重呈正相關,體重相同的人,身高尺寸大的人由于體表面積大于身高矮的人,耗散能量較多,所以基礎代謝高于后者。隨著年齡的增大,人體基礎代謝率也相應降低,且女性基礎代謝率一般低于男性。MET*表示特定活動下的代謝率與標準靜息代謝率(4.184 kJ·kg-1·h-1)之比,其變化規律與BMR類似,但受體重影響更大。根據人員1和人員3的計算結果可以看出在同一活動下體型相對瘦高的人代謝率M*更大。

表2 不同個體改進后的代謝率Table 2 Modified metabolic rates of different individuals

在特定條件下計算出的人體核心體溫和出汗量對比臨界生理指標確定最大允許暴露時長[8,12]。人體核心體溫耐受上限確定為39.4 ℃,補水充足時出汗量不超過體重的5%,補水短缺時出汗量不超過體重的3%。當人體核心溫度和出汗量任何1項超過生理安全界限的累計時間即為該特定條件下的最大允許暴露時長。

2 戶外高溫電網作業人員熱應激計算評價

2.1 計算工況設定

隨著全球變暖趨勢的加劇,近年來,我國夏季多地日最高氣溫在35 ℃以上甚至超過40 ℃。江南、華南等地在夏季還可能出現高溫高濕的“桑拿天”,即使在東北有些地區,夏季平均戶外溫度也在30 ℃以上。此外,電網戶外作業人員的日常工作花費時間長、體力消耗大,工作時的人體代謝率較高。本文根據國家氣象局近些年公布的氣象數據確定夏季戶外高溫環境工況,重點分析夏季戶外工作場所中各類環境因素和不同勞動強度對電網作業人員熱應激水平的影響。

戶外高溫環境工況設置如下:環境溫度區間設為32~40 ℃;輻射溫度設為與環境溫度相等;相對濕度取65%~85%;風速取1~5 m/s(無風設為0.1 m/s)。個體差異性對熱應激的影響已在上文進行分析,人體身高和體重以我國成年男性平均身高1.70 m和平均體重69.6 kg計算,根據式(9)~(12)以及表1,選取合適的電網巡線檢修工作強度,將電網作業人員人體代謝率選為190,240,290,340 W/m2。結合電網戶外作業人員實際工作服情況,依據ISO 9920—2007中服裝熱阻濕阻參考值,電網巡線檢修人員工作服熱阻約為0.9 clo,濕阻約為25 Pa·K/W[18]。在計算時認為電網巡檢人員對工作環境已經熱適應,工作期間可自由飲水。

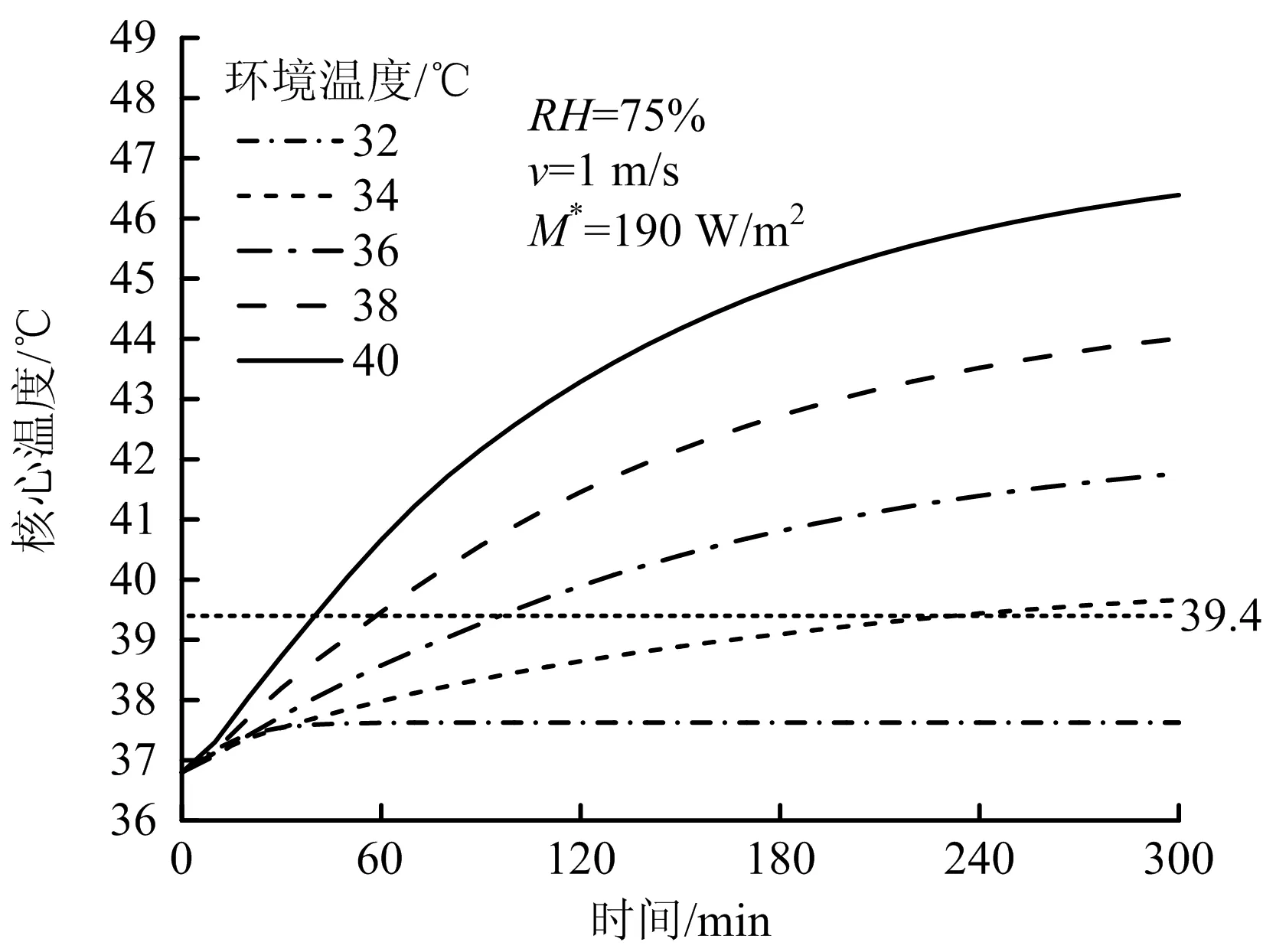

2.2 人體核心體溫計算結果分析

戶外高溫環境中電網巡檢人員核心體溫在不同工況下的變化情況如下圖1~3所示。由圖1可知,在風速、濕度、代謝率一定的情況下,隨著環境溫度的升高,人體核心體溫也隨之不斷升高,且環境溫度越高,人體核心體溫變化幅度也越大。當人體暴露在高溫環境中時,體內短時間內大量蓄熱引起核心體溫快速升高,之后體溫調節機制的啟動使得核心體溫增長變緩并趨于穩定。在圖1中的工況下,當環境溫度超過36 ℃時,人體核心體溫在快速增長階段達到耐受上限,當環境溫度在32 ℃時人體核心體溫維持在37.5 ℃左右,根據直腸溫度指標電網巡檢人員在此工況下可以持續至少5 h的勞動。

圖1 不同環境溫度下電網戶外作業人員人體核心溫度變化情況Fig.1 Change of core body temperature of power grid outdoor workers under different ambient temperatures

圖2 不同環境溫度和相對濕度下風速對電網戶外作業人員人體核心溫度影響Fig.2 Influence of wind speed on core body temperature of power grid outdoor workers under different ambient temperatures and relative humidities

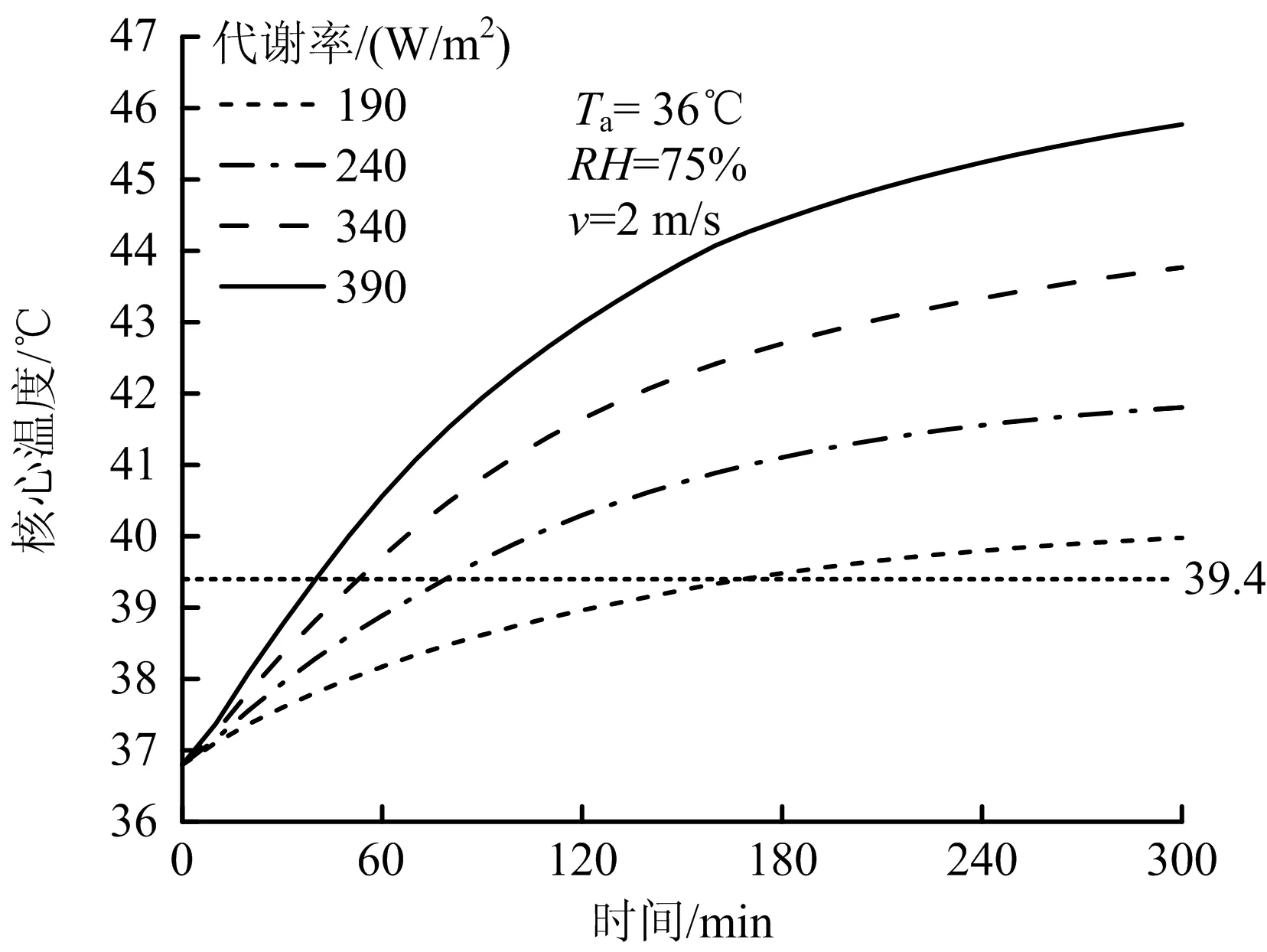

圖3 不同代謝率下電網戶外作業人員人體核心溫度變化情況Fig.3 Change of core body temperature of power grid outdoor workers under different metabolic rates

不同溫度和濕度下風速對人體核心體溫的影響如圖2所示。在圖2(a)和圖2(b)的高溫高濕工況下,當風速從0.1 m/s(無風)升至3 m/s時,人體核心體溫隨著風速的增加而逐漸降低,風速起到了降溫效果;當風速超過4 m/s時,隨著風速的增加,人體核心體溫會逐漸升高。結合對修正服裝熱阻濕阻的計算,低風速時服裝熱阻濕阻隨風速增加而減小,核心體溫也因此降低;當風速升高超過臨界值時,服裝熱阻濕阻會逐漸增大,風速的增加反而會加重熱負荷,引起核心體溫的上升。從圖2(a)可以看出,當風速大于2 m/s時,風速增加引起的降溫效果大大減弱。從圖2(b)可以看出,在高溫高濕環境中,核心體溫在暴露初期階段近乎呈直線升高,在40 min內就達到人體直腸溫度耐受上限。在直線上升階段,風速對核心體溫的變化影響很小。因此,在實際的戶外作業指導中應盡量避免安排電網作業人員在高溫高濕環境中工作或合理安排人員休息和輪換,避免作業人員受到熱傷害。

代謝率對人體核心體溫的影響如圖3 所示,可以看出,隨著代謝率的提高,人體核心體溫也隨之提高。當電網作業人員從事代謝率為190 W/m2的工作時,核心體溫在緩慢上升階段超過耐受上限,依據核心體溫生理指標確定的最大允許暴露時長約為170 min;當作業人員從事代謝率為240 W/m2的高勞動強度工作時,核心體溫在快速上升階段就超過耐受上限,最大允許暴露時長相比代謝率為190 W/m2時減小了一半以上。

2.3 最大允許暴露工作時長計算分析

多種熱濕耦合環境下電網作業人員最大允許暴露時長的變化規律如圖4所示。在不同溫度、風速、濕度耦合的環境中,依據不同生理指標確定的最大允許暴露時長差別較大。在高溫高濕環境中根據直腸溫度確定的最大允許暴露時長一般要低于根據出汗量確定的最大允許暴露時長,說明核心溫度超過生理安全界限對人體的危害更大。在圖4所示的各種環境下,相比于采用直腸溫度指標確定的最大允許暴露時長在不同環境下的差異,根據出汗量確定的最大允許暴露時長維持在180 min左右。因在本文改進的PHS模型中最大出汗率設為500 W/m2,而在圖4設置的各種高溫高濕環境中,溫度、濕度降低或風速增大引起人體散熱量的增多仍不足以彌補為維持人體熱平衡需要通過出汗蒸發的熱量,在這種環境中,人體實際可能以最大出汗率進行蒸發散熱,直到出汗量達到臨界生理值,所以在圖4設定的各類環境中采用出汗量確定的最大暴露允許時長穩定不變。

圖4 不同環境工況下電網戶外作業人員最大允許暴露時長Fig.4 Maximum allowable exposure time of power grid outdoor workers under various environmental conditions

由圖4知,隨著環境溫度和相對濕度的升高,以直腸溫度確定的最大允許暴露時長逐漸減小。此外,不同熱濕耦合環境下溫度、濕度和風速對最大允許暴露時長的影響也不盡相同。在溫度和濕度相對較低的環境中,由圖4,在溫度為36 ℃時,濕度分別為65%、75%、85%的情況下最大允許暴露時長變化較大;當濕度為65%,溫度分別為36,38,40 ℃同理。而當溫度為40 ℃(RH=65%、75%、85%)或濕度為85%(Ta=36,38,40 ℃)時,最大允許暴露時長受濕度或溫度影響變化較小,產生這一結果的原因是因為在高溫高濕環境中,人體的蒸發散熱能力減弱,體內多余熱量快速積蓄,核心體溫快速上升,短時間內就達到耐受上限。對比分析圖4中不同環境下以直腸溫度指標確定的最大允許暴露時長,可以看出,不同溫度濕度下風速增加引起的降溫效果不盡相同。在36 ℃、RH=65%時,風速在2 m/s以上時的最大允許暴露時長至少為1 m/s時的3倍,風速增加加快了人體通過對流、蒸發等形式向外散熱,最大允許暴露時長也隨之增加。而溫度和濕度的繼續升高,使風速增加引起的降溫效果逐漸減弱,最大允許暴露時長的變化也逐漸減小。因此像電網巡線檢修人員這類長時間在戶外的作業人員,在環境條件無法控制時可以根據不同環境下特定員工的最大允許暴露時長合理安排其休息和輪換,避免出現熱應激人身傷害。

3 結論

1)隨著環境溫度、相對濕度和新陳代謝率的升高,電網作業人員的核心體溫也隨之升高。在中等勞動強度(新陳代謝率為190 W/m2)、風速為1 m/s的情況下,當相對濕度超過75%、環境溫度超過36 ℃時,電網作業人員的核心體溫在快速增長階段達到耐受上限。當電網作業人員從事代謝率超過240 W/m2的高勞動強度工作時,最大允許暴露時長相比代謝率為190 W/m2時減小50%以上。

2)在環境溫度37 ℃、相對濕度70%和環境溫度40 ℃、相對濕度75%的濕熱環境中,電網作業人員核心體溫隨著風速的增加而降低,當風速進一步升高引起服裝熱阻濕阻增大時,電網作業人員核心體溫會隨風速的增加而升高。

3)在濕熱的環境中,以電網作業人員核心體溫指標確定的最大允許暴露時長要遠低于以出汗率指標確定的最大允許暴露時長。