產融結合、治理相嵌與企業績效

郝穎 于冰 李雪軼

【關鍵詞】 產融結合; 治理相嵌; 融資約束; 剩余負債能力; 企業績效

【中圖分類號】 F234.4;F275.5? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)04-0045-10

一、引言

企業的健康發展關系到其良好業績的持續性,諸多研究表明,現金流在企業存續發展中發揮著舉足輕重的作用,現金流匱乏極易使企業陷入財務困境,無法正常經營。資金稀缺嚴重阻礙了企業績效的提升。

近年來,國家持續優化完善金融政策,促使更多的實體企業通過持股方式涉足金融領域以達到緩解融資壓力的目的,與此同時形成了“實業+金融”模式的產融結合[1],并在理論研究和實踐兩條線上并行推進。產融結合在我國制造業中初具規模,已成為制造業高質量發展以及轉型升級的重要途徑[2]。因此,深入探討產融結合對企業績效的影響具有重要的理論意義與現實意義。

就筆者目前所涉獵的文獻看,研究者的角度局限于單獨研究產融結合或者治理相嵌問題,鮮有文獻將產融結合與治理相嵌相結合,探討這一特殊的情境對企業績效的影響。鑒于此,本文關注產融結合后企業套用治理相嵌機制最終對企業績效的影響,打開產融結合與治理相嵌聯合下影響企業績效的“黑匣子”,發掘影響機理與適用條件。從理論上來說,產融結合對企業績效具有正向的作用:一方面,集團通過成立財務公司或資本運作平臺等金融機構進行產融結合,能夠有效緩解內部信息不對稱,分散風險,降低成本,進一步發揮資本供給的作用[3];同時,產融結合能夠促使企業實現多元化經營或產業轉型升級[4],改善業績,獲取超額利潤。另一方面,實體企業以產融結合的方式不僅可以獲得資金支持,還可以獲得專業人員的技術支持,從而實現產業擴張的目的。具體而言,金融背景的高管受過專業的金融知識教育,而且長期的從業經歷積累了難得的金融經驗與人脈資本,將這些稀缺資源充分融合,應用在企業的經營決策和發展戰略中,有效提升了企業的價值,并實現可持續增長[5];通過優化配置企業資源,實現資源的增值,在動態的競爭環境中展現良好的前景。所以,產融結合與治理相嵌有效地緩解了融資約束,優化了企業的高管結構,促進企業績效明顯提升。

通過Wind、CSMAR數據庫搜集了2010—2019年制造業上市公司持股金融機構的有關數據。與此同時,為檢驗“治理相嵌”這一模式如何影響產融結合對企業績效的作用,手工收集公司董事的背景數據,以此判斷董事是否由被持股金融機構推薦。本文發現:總體而言,實施產融結合的企業更容易獲得企業經營所需的資金,即產融結合發揮了緩解融資約束的作用。其次,“治理相嵌”這一模式開展后,產融結合對企業績效的提升作用更加凸顯,而且產融結合的有效作用主要表現在治理相嵌實施后,在實施前效果并不十分顯著。再次,對于非國有企業以及成長性高的企業,上述效應更加凸顯。影響渠道方面,檢驗發現治理相嵌后產融結合對融資約束更大和剩余負債能力更強的企業促進作用顯著,驗證了關于產融結合、治理相嵌發揮作用的兩個渠道的相關論述。最后,進行了穩健性檢驗,均得到了合意的結果,說明結論具有穩健性。

本文可能的貢獻有以下三個方面:

第一,有助于澄清有關產融結合的爭議。產融結合是否能夠提高企業績效存在兩種對立的觀點。本文為澄清這一爭議提供了可能的證據:已有研究表明,持股比例的大小導致上市公司對金融機構決策權產生差異,也往往會影響資金的配置效率。產融結合發揮最優效率是企業持有金融機構的股份比例處于10%~30%這一范圍[6],此時,產融結合不僅能夠幫助公司降低信息獲取成本,提供融資便利,而且,還使金融機構充分發揮監督作用,保持較高的信貸資金裁量權,達到優化資金配置效率的目的,進而促進企業績效的提升[7]。反之,當持股份額超過30%的臨界點時[8],會損害金融機構的監督能力,極易造成信貸資金的失控[9]。因此,不當的產融結合因與公司價值最大化的原則相悖而誘發“套利行為”,甚至對企業資源產生“擠出效應”,嚴重阻礙了企業績效的穩定和連貫發展。由此發現,推行產融結合必然置于具體的公司情境當中,產融結合要想發揮積極作用、實現“1+1>2”的效應就必須滿足一定的適用條件和約束條件,并非一蹴而就之事[7]。故而要求我們關注產融結合為企業績效提供便利的同時,亦須警惕可能存在的陷阱。

第二,從治理相嵌的角度拓展了企業實施產融結合對其績效產生影響的相關研究。鮮有文獻研究產融結合中實施治理相嵌機制的現象,本文不僅打開了該研究領域的“黑匣子”,也進一步延伸了現有研究。對于實施產融結合的企業來說,配套科學的治理機制是很重要的,為了最大化發揮產融結合的效用,勢必要求創建一種介于金融機構與實體企業之間的治理相嵌模式。加強治理模式的靈活性和科學性,對產融結合的效果產生顯著影響。具體來說,金融機構通過委派人員入駐公司董事會擔任董事長、財務總監或者在企業的監事會中委派代表等方式,擁有對企業的控制權,金融機構可以針對企業未來的投融資決策,充分表達自身的利益訴求,真正實現互利共贏;通過治理相嵌模式,積極發揮金融機構的監督效應、自保效應和信息效應。

第三,從緩解融資約束、提高企業剩余負債能力兩個角度拓展了產融結合影響企業績效的相關研究。首先,金融機構派遣董事入駐企業,使得具有金融背景的專業人員擔任企業的高管,建立正式的股權聯系,為企業與金融機構間的信息溝通拓寬渠道,提供便利,解決信息不對稱的難題,從而緩解融資約束。其次,產融結合與治理相嵌的結合使得企業保持充足的剩余負債能力,實現財務柔性,企業在使用資金時更便捷、更具靈活性,進而能夠幫助企業獲取有價值的投資項目。因此本文認為,公司的剩余負債能力對把握企業未來投資發展機會具有重要作用,有利于公司績效和價值的提高。

二、理論分析與假設發展

(一)產融結合與企業績效

企業的健康發展需要大量的資金投入,因自身原因和環境不確定性等因素難以獲得外部融資,因此,企業設法通過與金融機構建立持續穩定的聯系,來解決企業長期發展過程中自有資金匱乏的困境,從而緩解外部環境對企業的沖擊。

產融結合的實質就是企業參股金融機構,跨空間整合資源,實現資源的自由流動,構建內部資本市場,使產業和金融兩大資本互補,實現資源的有效配置[4]。在以往涉及相關問題的討論中,學者們重點關注了產融結合對公司融資約束的緩解作用。翟勝寶等[10]認為,銀企關系的建立在一定程度上緩解了企業的融資約束壓力,并抑制了企業的非效率投資行為。萬良勇等[11]研究發現,實體企業參股金融機構有利于降低信息不對稱與資本成本,顯著緩解其融資約束,并表明產融結合具有信息效應和決策效應。

總而言之,產融結合的實施為企業帶來了更多的可支配資源,這都歸功于該企業與金融機構構建了股權關聯紐帶,降低了交易費用。企業和市場在資源配置時可以相互替代,為節約交易費用,企業通過產權關系的紐帶將外部交易成本內部化。尤其是制造業企業與金融機構建立關聯后,彼此之間信任度將有所提高,企業的融資約束降低,提升企業的績效[12-15]。

(二)產融結合、治理相嵌交乘項與企業績效

顯然,產融結合豐富了企業的可支配資源,能夠便利企業融資進而紓解投資不足困局。然而,過度的產融結合更容易滋生上市公司非效率投資的行為。換言之,不當的產融結合誘發“套利行為”,難以實現“1+1>2”的效應。究其原因,產融結合有效緩解了融資壓力,企業不再為后續資金短缺而擔憂,極大可能助長上市公司擴大投資規模的“雄心壯志”,這種盲目樂觀往往會造成過度投資等損失。特別的,當企業持股比例超過30%的臨界點時,會破壞金融機構對信貸資金的裁量權,弱化其對信貸資金的剛性約束,最終由于監督不足而引發企業的非效率投資。因此,為避免上述問題的出現,需設定產融結合的持股比例上限,預防和干預雙管齊下,將可能出現的違法行為扼殺在搖籃里;積極維護金融機構信貸決策的獨立性,確保金融機構支持真正有前景的企業,最終實現各自增值的雙贏目標。金融機構向企業派駐董事,由此形成產業與金融業之間的關聯,企業也借此可以調動外部金融資源;與此同時,金融背景的高管具備的從業經驗和積累的人脈等稀缺資源,指導企業的重大經營決策,以此促進企業的戰略發展,實現企業價值的可持續提升。

基于資源依賴理論,傳統的資本市場中,金融行業為企業提供金融服務形成借貸關系,這種交換服務容易造成企業依賴甚至受控于金融服務提供者,通過產融結合管控并緩解企業對金融服務提供者的依賴,企業根據市場條件審時度勢,做出恰當的決策以趨利避害。Colin、許天信(2003)等研究發現,產融結合具有信息獲取效應,可以緩解制造業企業和金融機構之間的信息不對稱問題,因此企業參股金融機構可以實現經營業務的多元化或產業轉型升級,擺脫周期性波動帶來的負面影響,促進業績改善,獲取超額利潤。此外,黃昌富等研究發現,由于我國股票市場存在“羊群效應”,產融結合向市場傳遞了積極信號,投資者在該效應的驅使下,競相追逐被金融機構認可的企業,促使其獲得更多的社會資源,企業的經營績效也由此提升。因此,產融結合使企業不僅有資金支持實現產業擴張,更有技術支持優化投融資決策,最終提升了企業的市場價值。

基于上述分析,本文提出假設1。

H1:產融結合對企業績效具有促進作用。

考慮到在企業實施產融結合的過程中,不同形式和程度的治理機制可能對產融結合影響企業績效的效果存在一定差異,本文在H1的基礎上做進一步分析:為了強化產融結合對企業績效的促進作用,企業還應優化治理機制,并依附于產融結合以充分發揮作用。從一定意義上說,產融結合是產業資本與金融資本交叉的過程,且產融結合企業具有區別于傳統實業的治理結構和方式,需要就產業和金融機構的融合性、協調性等特點,探索新型的治理方式,構建一種包容實業和金融機構的相嵌式治理制度。而委派董事則成為金融機構實現對公司控制的重要形式之一。

事實上,董事能夠通過參與管理、了解信息,享有實質的決策控制權。上市公司股東通過委派董事,對企業的管理層形成影響力。因此,企業實施產融結合過程中,金融機構通過派駐董事,對公司的治理獲得控制權,強化了董事的監督作用。而且,委派董事所帶來的監督效果也成為重新審視產融結合發揮積極效用的重要研究場景,使得上市公司的市場價值和會計績效明顯提升。第一,金融機構通過委派人員進入公司董事會擔任董事,對企業進行監督,從而緩解信息不對稱程度,降低契約成本。這些董事可以直接對公司的經營決策施加影響,充分調用自身積累的管理經驗和行業資源,引導企業完成并實現資本的有效產出,進而提升企業績效。第二,企業效益差時,銀行向企業派遣管理者,擁有對企業的控制權,憑借自身的信息優勢、管理優勢為公司的經營活動和戰略決策建言獻策。第三,在企業的監事會中委派代表,使銀行更好地了解企業,互通有無,獲得關聯企業的信息資源,便于監督和規范企業運營行為。總而言之,治理相嵌更可能建立有效的公司治理,加強金融機構對企業的監管,進而助推公司績效。

從以上分析不難看出,原本可能存在產融結合緩解融資約束帶來非效率投資的企業,在實施治理相嵌的模式后,不但有效地解決了產業和金融業之間的信息錯配問題,助力產融結合,還因為金融經營知識的融入提升了產融結合的決策質量,提升公司的業績。

據此,本文提出假設2。

H2:治理相嵌能強化對產融結合與企業績效關系的促進作用。

三、樣本選擇與研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文研究樣本選自2010—2019年滬深A股制造業上市公司數據,分析上市公司持有金融機構股權對企業績效的影響。根據研究需要剔除ST和?觹ST的上市公司、2010—2019年間上市的公司、其他變量觀測值損失的樣本。本文所用到的數據主要從Wind、CSMAR數據庫和巨潮資訊網收集。為規避極端值對實證結果可能造成的不良擾動和沖擊,按照慣例對連續變量上下1%分位數做縮尾處理。

(二)研究設計與變量定義

1.研究設計

本文構建如下多元線性模型來研究產融結合對企業績效的影響。對已有文獻提到的可能影響企業績效的控制變量加以控制,同時控制了行業效應與年度效應。

在模型1中,如果β1顯著為正,說明產融結合對企業績效具有顯著的正面影響;如果β1顯著為負,說明產融結合對企業績效具有顯著的負面影響;如果β1不顯著,說明產融結合對企業績效沒有顯著影響。

Perfi,t=β0+β1Integrationi,t+∑Control+∑Year+

∑Industry+εi,t? ?(1)

其中,Perf表示企業績效,Integration表示實體企業持股金融機構,Control為一系列控制變量,ε表示誤差項。

為了進一步考察治理相嵌和產融結合交互作用對企業績效的影響,在上述回歸模型中加入治理相嵌與產融結合的交乘項,構建模型2。

Perfi,t=β0+β1Integrationi,t+β2Integrationi,t×Station+

β3Station+∑Control+∑Year+∑Industry+εi,t (2)

其中,Station表示被持股銀行向企業派駐董事等,代表采用治理相嵌模式。如果該項估計系數β2顯著且為正,則證明H2成立。

2.變量定義

(1)被解釋變量:企業績效。參考已有文獻,本文從財務、營運、發展能力這三個方面來分別衡量企業績效[16],具體的,采用總資產收益率(Roa)、總資產周轉率(Tat)和資本積累率(Car)作為上述三個方面的替代指標。

(2)解釋變量:本文所指的產融結合(Integration)僅代表“由產到融”。借鑒以往研究,將企業持股金融機構5%的股份界定為企業對金融機構施加影響的臨界值。如果持股比例超過5%,認定為產融結合型企業,則取1;否則認定為非產融結合型企業,取0。

(3)調節變量:治理相嵌(Station)表示被持股銀行是否向企業派駐董事、管理者或者監事會代表等,是則取1,否則取0。

(4)控制變量:模型中的Control為控制變量。

以上指標變量的具體定義見表1。

四、實證過程與結果分析

(一)描述性統計及相關性分析

主要變量的描述性統計特征見表2。本文發現,產融結合(Integration)均值為0.394,說明2010—2019年間約有39.4%的上市公司參股金融機構,表明通過持股金融機構形成的產融結合已經初具規模。此外,治理相嵌指標的均值為0.186,標準差為1.226,由此可見,產融結合后公司與金融機構是否采用治理相嵌機制存在較大差異,說明結合治理相嵌機制考察企業產融結合對其自身績效的影響是有重要意義的。從表中數據可以看出,其余變量的統計結果與已有研究基本符合,說明本文選取的樣本具有代表性。

在表3中,對研究變量進行了Pearson相關系數分析。相關性分析結果初步表明本文的模型設定具有合理性。另外,各個解釋變量之間相關系數的絕對值最大為0.41,且其余的均小于0.3,因此,相關分析初步表明自變量之間不存在嚴重的多重共線性問題,滿足實證研究的要求。

(二)實證檢驗結果

1.產融結合對企業績效的影響作用

基于前文的相關理論分析:產融結合傳遞的積極信號,吸引了更多的投資者,為企業積累了豐富的社會資源,有利于提升企業的績效。在此,對產融結合與企業績效關系做進一步的實證分析。首先考察產融結合對企業績效產生的總體影響,然后再將產融結合與治理相嵌前后虛擬變量交乘,考察治理相嵌決策對產融結合影響企業績效經濟后果產生的邊際貢獻。

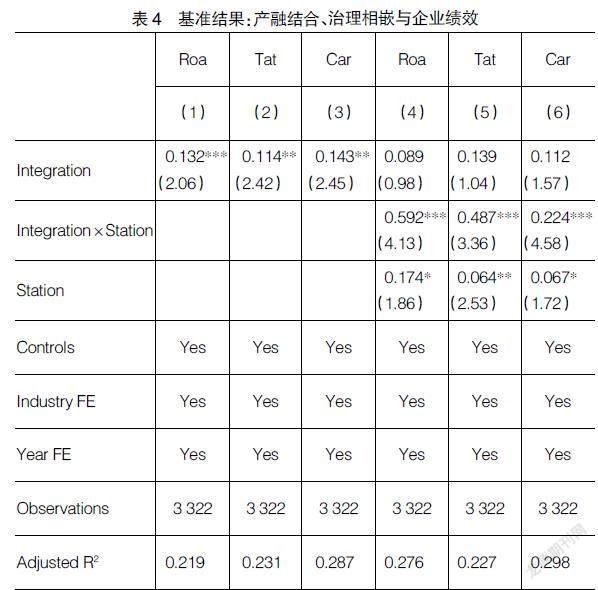

根據上述回歸模型,分別使用Roa、Tat、Car作為企業績效的代理變量進行回歸,結果如表4所示。表4(1)列提供了H1中產融結合與企業總資產收益率回歸分析的檢驗結果,產融結合(Integration)與總資產收益率(Roa)的系數為0.132,在1%的水平上顯著為正;(2)列產融結合(Integration)與總資產周轉率(Tat)的系數為0.114,在5%的水平上顯著為正;(3)列產融結合(Integration)與資產積累率(Car)的系數為0.143,在5%的水平上顯著為正,H1得到驗證,其合理的經濟學解釋可能是產融結合具有優化資本配置、減緩融資約束、節約交易成本的作用,提高了企業的財務柔性,為企業的經營活動提供了充足的資金支持,有助于促進企業績效的最優化。

2.治理相嵌對產融結合與企業績效關系的調節作用

針對H2,表4(4)列—(6)列結果顯示了“治理相嵌”這一手段實施后產融結合作用的變化。產融結合與治理相嵌虛擬變量的交乘項系數顯著為正,且交乘項系數的絕對值大于變量單獨回歸的系數絕對值,即實行治理相嵌后,產融結合對企業績效提升的作用增強,而且有意思的是,加入交乘項后,Integration本身的系數變得不再顯著,這說明產融結合對企業績效的提升作用主要體現在治理相嵌實施后。其合理的經濟學解釋是產融結合要配合實施治理相嵌機制,不僅可以強化金融機構的監督作用,更重要的是具有金融背景的企業高管還可以在經營決策過程中充分展示深厚的金融經驗和金融知識,幫助企業獲得關鍵性的資源。綜上,H2得到驗證。

(三)渠道機制檢驗

1.融資約束路徑檢驗

首先,企業借助股權關系紐帶與金融機構建立聯系,不僅可以節約交易費用、降低成本,而且可以通過提升資金融通效率來解決企業生產經營活動中的資金難題;其次,彼此之間通過股權建立的利益共享機制提高了信任度,緩解了信息不對稱問題[16],因此有利于分散風險,降低企業的融資約束,提升企業績效。

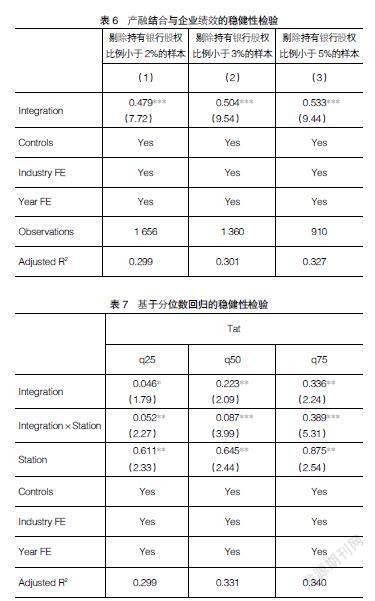

參考鞠曉生等(2013)、姜付秀等(2016)的做法,采用SA指數作為融資約束的代理變量。由Hadlock和Pierce(2010)提出,公式為SA=-0.737Size+0.043Size2-0.04Age。SA指數的絕對值越大,代表企業融資約束水平越高;將樣本劃分為兩組,分組原則是以該樣本SA指數的行業年度中位數為基準,SA>Median定義為高融資約束組(SA_high),SA 2.剩余負債能力路徑檢驗 剩余負債能力是指企業通過保持負債能力來創造企業的財務柔性[17]。以往的研究表明,剩余負債能力可以替代企業的現金持有,并獲得外部融資,因此降低了對再融資風險的擔憂;反之亦然。 借鑒董理等(2016)的判定方法,將剩余負債能力設為虛擬變量,如果企業實際負債水平與負債水平擬合值之間的差值小于零,SDC取值為1,否則為0。根據Arslan et al.[18]的判定方法,將有剩余負債能力(SDC=1)的樣本劃分為兩組,分組原則以該樣本公司杠桿率的中位數為基準,公司杠桿率高于中位數,則認為剩余負債能力較低。即Debt<Median定義為SDC_high,Debt>median定義為SDC_low。分別對兩組數據進行回歸,結果顯示,企業的剩余負債能力較高時,治理相嵌對產融結合與企業績效之間的關系具有顯著的正向調節作用。 (四)穩健性檢驗 1.針對主假設的穩健性檢驗 在收集數據的過程中,發現有些公司持股比例非常小,顯然,這些公司對所參股銀行的實際影響力也較為有限,納入后可能會給研究結果帶來噪音。但目前對企業持股銀行的股份比例限定多高才足以存在實質性影響?學術界對此并無定論。有文獻在研究新興市場國家的產融結合問題時,通常將銀行股權關聯的分界點規定為5%[11]。2004年《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》中,將銀行的關聯法人定義為“能夠直接、間接、共同持有或控制商業銀行5%以上股份或表決權的非自然人股東”。而陳棟等(2012)的研究中,將銀行股權關聯的界定標準確定為2%。為保證結果的穩健性,本文分別選取了2%、3%、5%作為界定標準重新展開檢驗。 表6的三組回歸結果中,Integration的系數分別為0.479、0.504、0.533,且均在1%水平上顯著,即產融結合可以顯著提高企業績效,仍然支持H1。 2.傾向得分匹配法 本文通過傾向得分匹配法(PSM,Rosenbaum & Rubin,1983)來進一步弱化產融結合與企業績效之間的內生性問題。按照企業是否選擇產融結合戰略,將樣本分為兩組,構建匹配樣本。為了節省篇幅省略了Logit模型的估計結果,以及在匹配后,控制樣本和處理樣本變量差值的比較分析,平衡性結果顯示兩組變量在全部控制變量中都無顯著差異。 3.基于分位數回歸的穩健性檢驗 本文采用自舉法的分位數回歸來打破前文模型中的均值化現象[16],結果見表6。依次對q25、q50、q75分位模型進行了測試,結果顯示,交互項系數均顯著,且系數呈現遞增趨勢,說明產融結合在治理相嵌模式的配合下對企業績效的提升作用逐漸強化(篇幅所限,本文只列示了Tat一個代理指標的回歸結果),與前文的分析結果基本一致。 五、企業的異質性分析 (一)產權性質 政府對國有企業的“父愛效應”使得國有企業可以享受制度和政策上的傾斜,更容易獲得信貸資金[8]。與國有企業相比,由于自身“缺陷”遭受金融機構信貸資金配置的輕視,非國有企業難以獲取信貸資金,容易造成非國有企業的投資不足,因而受產融結合的沖擊效應更強,能獲取更多的信貸資金。因此,產融結合的效果在非國有企業更強。基于此,本文按照產權性質進行了分組檢驗。 結果表明,相對于國有企業,產融結合在非國有企業的作用更強,治理相嵌對產融結合與企業績效的調節作用在非國有企業組更加顯著。 (二)企業規模 本文選用資產規模(總資產的自然對數)作為企業規模的衡量指標。以分位數為界,低分位數歸為小型企業,中高分位數歸入大型企業,進而分組檢驗產融結合對企業績效的影響效應。研究發現,相比于大型企業,小型企業會面臨更為“狹隘”的金融環境空間和更為復雜的業務關系,因此小型企業面臨的融資約束更加嚴重:從外部融資的角度上,相比于小型企業,大型企業具備良好的抵押擔保能力,擁有更多的融資選擇途徑,在發展過程中與金融機構的借貸關系會產生規模效應,便于信息收集,降低談判成本,更易獲得信貸資金;從內部融資角度來看,大型企業可以依賴相對壟斷地位,具備支配市場的能力,從而獲得超額利益。基于此,本文進行了分組檢驗。 結果表明,產融結合與治理相嵌交乘項的系數為正,但不顯著。說明我國小型公司受制于“先天不足”,削弱了實施產融結合的動力;即便實施了,由于持股占比較低,難以實現實體和金融兩大資本的良性互動,這也導致產融結合在促進小型企業的績效提升中無法發揮有效作用。 (三)企業的成長性 借鑒連玉君等[19]的研究,認為產融結合與企業績效關系因公司擁有的成長機會差異而呈現出顯著的區間效應;藺元[20]研究發現,產融結合在高成長性企業中更加顯著,而且產融結合發揮的協同效應突破了實體企業發展所需要的資金瓶頸,擴大集團規模,形成國際競爭力,助力于大型企業走向國際化。當企業成長機會較低時,產融結合發揮的效應并不顯著;而當企業處于較好的成長機會時,產融結合會帶來更高的經營績效。篇幅所限,回歸結果省略。 六、結論與啟示 本文首先從理論上分析了治理相嵌對產融結合與企業績效關系的調節機理,然后通過實證方法,檢驗了上述調節作用的有效存在,并且進一步研究了產權差異性和成長水平差異性對該調節效應的影響。研究結果顯示:產融結合通過降低信息不對稱、緩解融資約束、提高企業剩余負債水平等措施顯著提升企業績效。治理相嵌對產融結合與企業績效的關系有顯著的調節作用,治理相嵌能夠通過平衡產融雙方的利益,保證適當的產融結合程度,進而影響產融結合與企業績效的關系。進一步研究發現,相對于國有企業和低成長性企業而言,治理相嵌、產融結合對非國有企業、成長性高的企業績效的影響更加顯著,但在不同規模的企業中效果不顯著。 本文的研究結果具有重要的政策啟示。具體而言:第一,積極推進金融市場的發展。不斷完善金融有效支持實體經濟的體制機制;平衡產融雙方權益,保持金融機構的自由裁量權,防范上市公司借助產融結合過度控制金融組織。第二,直接措施與長效機制結合。完善公司治理結構和現代企業制度,使企業成為具有合理治理結構的產權主體,加強企業自身的內部監管、行業自律;金融機構派駐董事進企業,也可以在其內部組建專業委員會,研究并指導企業的發展戰略、薪酬體系和風險管理等,強化金融監管部門監管責任,提高資本市場效率,引導企業以市場為導向開展產融結合,提升產融結合發揮的效率,并提供合理化建議。第三,根據企業異質性分類施策。就目前國內發展形勢來看,一些周期性強或者波動性強的企業并不適合單純地依靠產融結合來實現協同發展,因此,要實施結構性產融結合,必須以穩定上升的產業基礎為前提,打好基礎,才能真正發揮產融結合對企業績效的積極作用。 【參考文獻】 [1] 李維安,馬超.“實業,金融”的產融結合模式與企業投資效率——基于中國上市公司控股金融機構的研究[J].金融研究,2014,413(11):109-126. [2] 武雪婷,魏遙,朱龍,等.產融結合、融資約束與企業創新——基于制造業上市公司持股金融機構的經驗證據[J].廊坊師范學院學報(自然科學版),2020,20(4):66-72,78. [3] 肖漢杰,唐衛寧,彭定洪,等.資源稟賦異質下的產業共性技術協同創新演化博弈研究[J].科技管理研究,2019,39(15):118-124. [4] 支燕,吳河北.動態競爭環境下的產融結合動因——基于競爭優勢內生論的視角[J].會計研究,2011,289(11):72-77,93. [5] 許天信,沈小波.產融結合的原因、方式及效應[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2003(5):107-112. [6] 王華,代飛.IPO資金超募、財務績效與企業社會責任[J].統計與信息論壇,2019,34(10):115-121. [7] 張鵬,楊珩昱.產融結合的理論分歧、發展特征與實現基礎[J].產經評論,2020,11(5):152-160. [8] 謝德仁,張高菊.金融生態環境、負債的治理效應與債務重組:經驗證據[J].會計研究,2007(12):43-50,96-97. [9] 景奎,王磊,徐鳳敏.產融結合、股權結構與公司投資效率[J].經濟管理,2019,41(11):174-192. [10] 翟勝寶,易旱琴,鄭潔,等.銀企關系與企業投資效率——基于我國民營上市公司的經驗證據[J].會計研究,2014,318(4):74-80,96. [11] 萬良勇,廖明情,胡■.產融結合與企業融資約束——基于上市公司參股銀行的實證研究[J].南開管理評論,2015,18(2):64-72,91. [12] PUTNAM R.The prosperous community:social capital and public life[J].The American Prospect,1997,13(13):35-42. [13] SIMONOV A.Captive finance and firm's competitiveness[J].Journal of Corporate Finance,2016,37(7):210-228. [14] FORBES D P.The synergy trap:how companies lose the acquisition game[J].Intemational Journal of organizational Analysis,1998,6(2):183-185. [15] MORGAN D P.Bank commitment relationships,cash flow constraints,and liquidity management[J/OL].SSRN Electronic Journal,2000. [16] 江三良,張晨.企業家精神、產業政策與企業績效——來自滬深A股制造業上市公司的證據[J].南京審計大學學報,2020,17(4):40-49. [17] 董理,茅寧.公司成熟度、剩余負債能力與現金股利政策——基于財務柔性視角的實證研究[J].財經研究,2013,39(11):59-68. [18] ARSLAN,FLORACKIS C,OZKAN A.Financial flexibility,corporate investment and performance evidence from financial crises[J].Review of Quantitative Finance and Accounting,2014,42(2):211-250. [19] 連玉君,程建.不同成長機會下資本結構與經營績效之關系研究[J].當代經濟科學,2006(2):97-103,128. [20] 藺元.我國上市公司產融結合效果分析——基于參股非上市金融機構視角的實證研究[J].南開管理評論,2010,13(5):153-160.