旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響

——以我國9 處世界遺產地為例

張國超,唐 培,陳志軍

引言

世界文化遺產地可持續發展是我國文化遺產事業和旅游業高質量發展的應有之義。但這一目標的實現在現實中受到各種自然和人為等多方面因素的威脅。其中,與人相關聯的旅游活動因素對世界文化遺產地可持續發展的不利影響已得到絕大多數國家的重視,并逐漸上升為主導和限制性因素。這里的“旅游活動”指的是世界文化遺產地的旅游供給主體(旅游開發商和旅游經營主體)和旅游需求主體(游客)在遺產地核心區和緩沖區開展的各類旅游生產、建設、消費活動。

世界文化遺產地社區是世界文化遺產地的核心組成部分。世界文化遺產地社區可持續發展是世界文化遺產地可持續發展的一個重要方面。從旅游活動對世界文化遺產地的影響來看,世界文化遺產地社區受旅游活動的影響更為明顯和突出。在這些影響的基礎上,世界文化遺產地社區可持續發展必然也會受到影響。換言之,旅游活動會對世界文化遺產地社區可持續發展產生影響。本文將這種影響稱為“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”。對這種影響進行研究有利于從旅游管理的視角提供世界文化遺產地社區可持續發展的路徑,進而服務于世界文化遺產地可持續發展的總目標。

目前學界缺乏關于旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響的專題研究。強相關的研究集中于旅游活動對世界文化遺產地社區影響,且涵蓋了眾多遺產地類型:古村落類(宏村/西遞)、石窟石刻類(敦煌莫高窟、樂山大佛)、古城類(麗江古城、平遙古城)、農業類(哈尼梯田)、山岳類(武當山)。然而,這類研究通常未與一般性的旅游目的地的旅游活動影響研究相區別,同質化傾向較重,只強調了普遍性,未凸顯世界文化遺產地的特異性。更重要的是,現有研究多停留在傳統的“居民旅游影響感知研究”范式,卻少有從“世界文化遺產地社區可持續發展”的視角來探討旅游活動所帶來的影響。雖然傳統范式能夠幫助我們了解旅游活動給世界文化遺產地社區經濟、社會文化和環境等方面帶來的影響及其綜合效應,但卻并不能明確回答兩方面的問題:第一,這些影響是總體有利于還是不利于世界文化遺產地社區可持續發展?第二,如果屬于“有利于”,其程度如何?如果屬于“不利于”,其程度又如何?

綜上所述,亟需開展關于“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”的研究,以彌補既有成果的不足。圍繞上述議題,提出3個研究子問題:其一,什么是“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”?其二,如何對“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”進行評價?其三,旅游活動對我國世界文化遺產地社區可持續發展影響如何?以這些問題為導向,本文所做的工作能夠從概念、評價與案例三個方面形成較為系統的關于“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”的專題成果,不僅拓展了旅游活動對旅游目的地社區影響的研究視角,而且對世界文化遺產地社區可持續發展管理具有一定參考價值。

1 文獻綜述

1.1 世界文化遺產地社區

依據《世界文化遺產監測規程》(征求意見稿),世界文化遺產地指的是在歷史、科學、藝術方面因其突出、普遍價值被列入《世界遺產名錄》并實施特殊保護的古跡遺址所在地的總稱,包括核心區和緩沖區。自1887年德國社會學家Tennis提出“社區”概念并于20世紀30年代引入中國以來,有關社區的定義不下百種,但一直未形成權威界定。不管“社區”如何定義,始終都包含著地理區域、社會互動、共同關系三點特征。據此,世界文化遺產地社區可定義為由生活在世界文化遺產地核心區、緩沖區或周邊地區的,對世界遺產價值有一定影響的,具有相同的文化習俗、生活習慣以及旅游發展利益訴求的居民,長期占據一定空間集中開展各類生產生活活動而形成的社會群體、群體關系以及人地關系的總和。基于系統論,其構成包括世界文化遺產地社區的經濟系統、社會文化系統和生態環境系統。

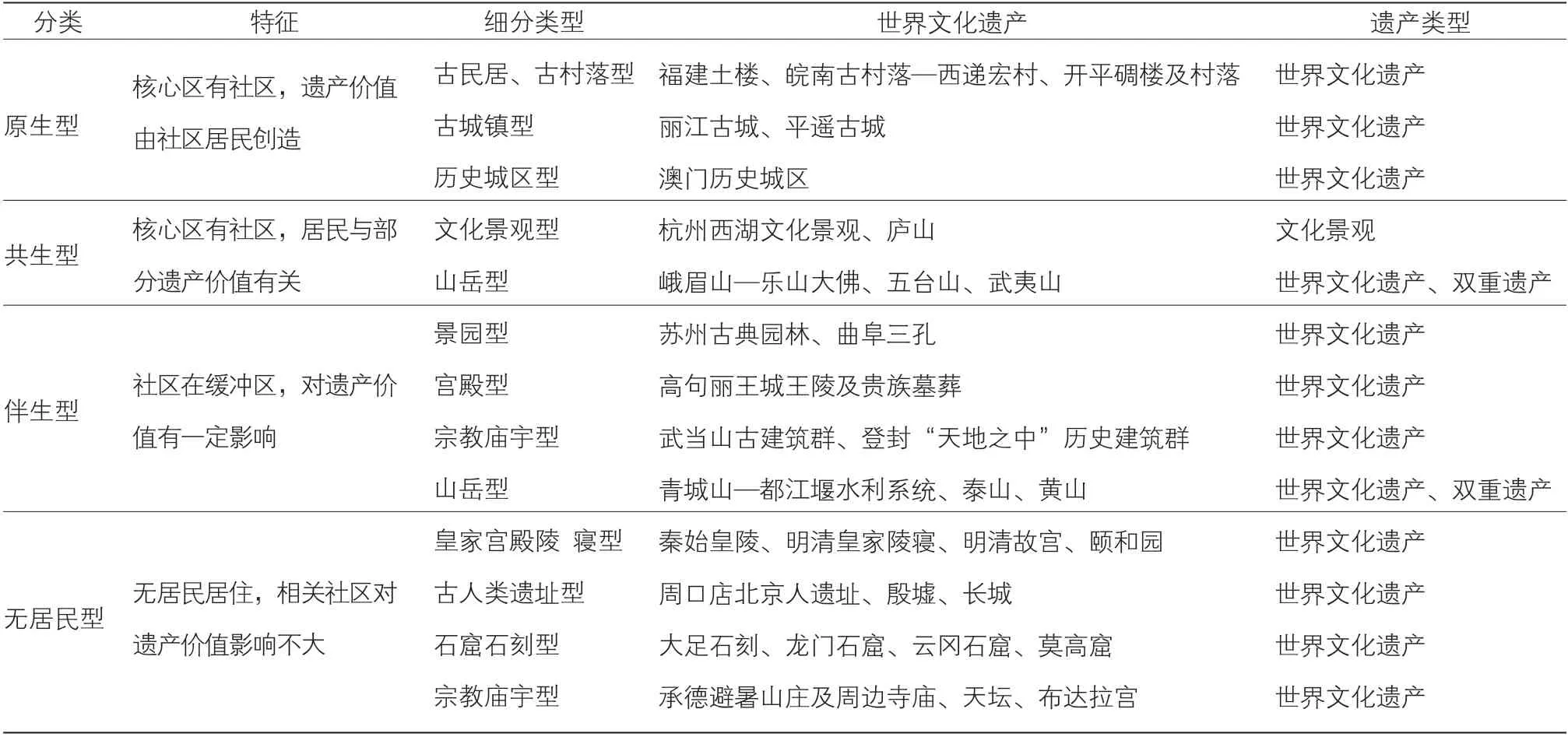

世界文化遺產社區是世界文化遺產地的重要構成要素。目前學術界有大量研究圍繞世界文化遺產地社區展開。杭州市園林文物局課題組曾根據世界文化遺產地與社區的地緣關系,以及遺產突出普遍價值與社區的關聯程度,將我國世界文化遺產地分為原生型、共生型、伴生型、無居民型四類(表1):“原生型”是共同生長相互依附的關系;“共生型”指彼此互利地生存在一起的關系;“伴生型”指兩者生存在一起,相互影響并不大的關系;“無居民型”認為遺產地內因無居民把居民排除在遺產之外。然而,“無居民型”的分類并不太合理。實際上,這類遺產地的社區主要是遺產地周邊地區。例如,八達嶺長城景區原有少量居民,但目前基本都已搬遷到八達嶺鎮,包括八達嶺鎮社區和15個村。這些居民對遺產地發展也有非常重要的影響,其經濟社會發展活動也應該納入研究視野。

表1 基于社區視角的我國世界文化遺產地分類、特征及案例

我國世界文化遺產地保護規劃往往把世界文化遺產地社區居民的生產生活活動看做威脅遺產安全的主要因素。然而,遺產地社區居民的生產生活方式、文化習俗已經與遺產本體一起構成了遺產環境之真實性和完整性的重要組成部分,應當與遺產本體一起受到尊重與保護。片面地認為核心景區所有社區居民必須一律外遷的觀點在實際建設中應引起高度重視。事實上,一些規模較大的遺產地(如漢長安城遺址)內有大量的居民和聚落,將其全部遷出需要巨額的資金,政府因財力所限有相當大的實施難度。

1.2 世界文化遺產地社區可持續發展

20世紀中葉之后,隨著對傳統發展模式的反思,人們對可持續發展問題日益關注,學界也開始對可持續發展的內涵進行研討。可持續發展并非“可持續”與“發展”的簡單疊加,而是前者對后者在時空方面的限定。其中,“可持續”是核心,本質是“發展”。就二者的關系而言,“可持續”是準則和規矩,是對“發展”方向與方式起到保駕護航作用的科學約束。如果把“發展”理解成一種量的擴張與提升,那么“可持續”就是其內在質的保證。因此,可持續發展的實質在于各子系統協調發展。所以,協調發展和可持續發展常被理解為同一概念。

可持續發展涉及的層面較多,不同研究者從不同角度給出的定義也很多。總結起來,代表性的有自然、社會、經濟及綜合性定義4種。其中,自然方面的定義強調和諧發展,即人與自然和諧相處,保護好人類賴以生存的自然環境及不可再生資源,限量使用,實現人地關系的和諧,這也是可持續發展涉及的最重要的方面;社會方面的定義強調公平分配,滿足當代人與后代人之間的代際需求;經濟方面的定義強調可持續性,主要指地球自然系統自身承載力范圍內的持續經濟增長。挪威前首相Brundtland夫人于1987年提出了可持續發展的經典定義:“既滿足當代人的需要,又不對后代人滿足其需求的能力構成危害”。

我們認為,可持續發展并非指經濟、社會、生態某一方面的發展,而是以協調人—地關系為核心的經濟社會—生態系統耦合協調的發展。據此,“世界文化遺產地社區可持續發展”可理解為由于世界文化遺產地社區的經濟系統、社會文化系統和生態環境系統的協調改善而引致的社區整體狀況的朝良性方向發展。進一步地,判斷一個世界文化遺產地社區是否處于“可持續發展”的狀態有兩個條件:其一,不管由何種因素單獨或哪些因素聯合引起了變化,與原來的狀態相比,世界文化遺產地社區的經濟系統、社會文化系統和生態環境系統出現了協調改善。其二,世界文化遺產地社區的經濟系統、社會文化系統和生態環境系統的協調改善引致了社區整體狀況的朝良性方向發展,且達到了一定的水平。只有同時滿足上述兩個條件,我們才認為符合條件的世界文化遺產地社區處于“可持續發展”的狀態中。

1.3 旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響

按研究對象的不同,旅游影響可分為對經濟、社會文化和環境三方面的影響。20世紀60年代,旅游影響研究始于英語國家,最初注重經濟方面,且以正面影響為主。相比旅游經濟正面影響,旅游經濟負面影響更容易被人忽視。近幾年來,國內的旅游社會文化影響研究熱度和深度有所增加。旅游社會文化影響是指旅游活動對旅游目的地的社會及文化方面帶來的影響。事實上,旅游社會文化影響并不總是能簡單進行“正”“負”二元劃分,也并不能將旅游目的地社會文化的變化完全歸因于或寄托于旅游。旅游環境影響在旅游研究的早期被學者所忽視。廣義的旅游環境包括生態、社會、文化環境三個維度。在實際研究中,可根據研究目的僅限定于某一方面。本研究中的旅游環境僅指旅游生態環境。由于旅游活動的復雜性,旅游環境影響雖難以準確評價,但卻是旅游環境保護與控制的基礎。

旅游影響在旅游目的地社區層面尤為突出,旅游目的地社區是主要承受者,因此可以從社區居民感知的視角研究旅游影響。還有兩方面的原因決定了這一方法論的適用性:一方面,社區居民是旅游目的地核心利益相關主體之一,旅游目的地可持續旅游需要社區居民參與和支持,居民旅游影響感知構成了旅游項目、旅游規劃成功與否的重要因素;另一方面,對于難以進行精確評價的旅游社會文化影響,居民感知測度是常用的方法。居民旅游影響感知研究屬于旅游心理學的范疇,指的是旅游目的地居民對旅游影響的知覺,具有一定主觀性和動態性,包括旅游經濟影響感知、旅游社會文化影響感知和旅游生態環境影響感知。其中,旅游經濟影響是社區居民感知最明顯和最重要的方面。旅游影響感知量表是國內外學者用以測度微觀層面(旅游目的地、社區/居民)旅游影響的常用工具。

旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響是由旅游活動對世界文化遺產地社區影響進一步引起的社區可持續發展狀態的改變。按作用性質的方向劃分,可分為正向、中性和負向影響三類,依次對應旅游活動有利于、既無利于也無不利于、不利于世界文化遺產地社區可持續發展。如果旅游活動對世界文化遺產地社區影響滿足了世界文化遺產地社區可持續發展的兩個條件,則旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響就是正向影響;反之,則是中性影響或負向影響。

2 研究設計

2.1 數據來源

為獲取所需的數據,設計了《旅游活動對世界文化遺產地社區影響量表》。所有題項均采取中性表述(極大地增加、增加、沒有變化、減少、極大的減少),以減少對被調查者的誘導作用。

2014年10—12月,對五臺山、泰山、殷墟、武當山、麗江古城5個遺產地居民進行預調查,每地發放調查問卷50份,累計回收問卷250份,有效問卷240份,有效回收率98.00%。2015年1—3月,課題組分別在龍門石窟、殷墟、武當山、五臺山、曲阜三孔、麗江古城、平遙古城、泰山、嵩山少林寺9個遺產地進行了大規模的正式問卷調查。總共投放問卷2 250份,有效回收1 810份,有效回收率達80.44%。此外,設計了《旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價指標體系權重調查問卷》,向嵩山少林寺、殷墟、武當山、平遙古城、麗江古城、曲阜三孔、龍門石窟7處世界文化遺產地的36位居民發放,請居民打分,獲取有效問卷36份,有效回收率100.00%。

2.2 指標體系

“旅游活動對世界文化遺產地社區影響”是一個復雜的系統,對其進行評價需要構建指標體系。依據旅游影響理論和《中華人民共和國旅游法》第四條“旅游業發展應當遵循社會效益、經濟效益和生態效益相統一的原則”,設定目標層為“旅游活動對世界文化遺產地社區的綜合影響()”,一級指標“旅游活動的社會文化影響()”“旅游活動的經濟影響()”“旅游活動的生態環境影響()”。利用預調查的數據,經5次探索性因子分析得到3個因子(累計貢獻率為59.710%)和歸屬明確、因子載荷大于0.59的題項12個。總量表及分量表的Cronbach’s Alpha信度值均大于0.700,較理想。利用權重問卷數據和層次分析法軟件yaahp 6.0計算權重,得到完整的指標體系如表2所示。

表2 量表的信效度分析和綜合評價指標體系

2.3 評價標準

本文設定的《旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價標準》為:4.25—5.00,極高水平;3.50—4.25,較高水平;3.00—3.50,一般水平;2.00—3.00,較低水平;2以下,極低水平。

結合《旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價標準》和“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”的概念,提出《旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響的評價標準》為:

當<3.00時,旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響為“負向影響”,旅游活動不利于世界文化遺產地社區可持續發展。其中,當2.00≤<3.00時,旅游活動較不利于世界文化遺產地社區可持續發展;當<2.00時,旅游活動極不利于世界文化遺產地社區可持續發展。

當3.00≤≤3.50且、、至少有一個小于3.00時,旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響為“負向影響”,旅游活動不利于世界文化遺產地社區可持續發展。

當3.00≤≤3.50且、、均大于或等于3.00時,旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響表現為“中性影響”,即旅游活動既無利于也無不利于世界文化遺產地社區可持續發展。

當>3.50且、、至少有一個小于3.00時,旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響為“負向影響”,即旅游活動較不利于世界文化遺產地社區可持續發展。

當>3.50且、、均大于或等于3.00時,旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響為“正向影響”,即旅游活動有利于世界文化遺產地社區可持續發展。其中,當3.50<≤4.25時,旅游活動較有利于世界文化遺產地社區可持續發展;當4.25<≤5.00時,旅游活動極有利于世界文化遺產地社區可持續發展。

3 評價結果與分析

3.1 影響評價

采用模糊綜合評價法就旅游活動對我國世界文化遺產地社區影響及可持續發展影響進行評價,具體步驟如下:

3.1.1 一級指標的多因素評價矩陣

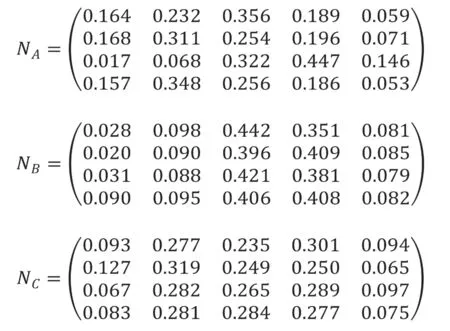

由表3可得一級指標社會文化影響()、經濟影響()、生態環境影響()的多因素評價矩陣,分別記為N,N,N,則:

表3 旅游活動對我國世界文化遺產地社區影響的居民感知數據

3.1.2 一級指標和目標層的隸屬度矩陣

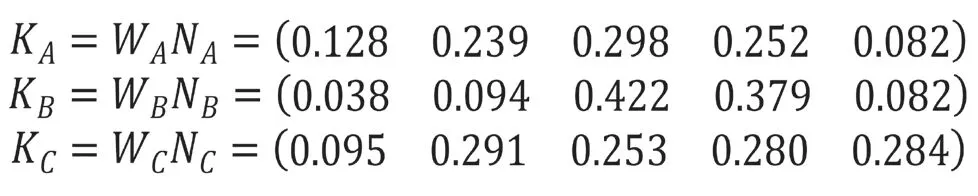

記一級指標、、的模糊評價集分別為K,K,K,權重矩陣分別為W,W,W,則:

由此可得一級指標歸一化處理的總隸屬度矩陣為:

記目標層“旅游活動對世界文化遺產地社區的綜合影響()”的隸屬度矩陣為K,權重矩陣為W,則:

K=WK=()

3.1.3 一級指標及目標層評分矩陣

記李克特五點量表的評分矩陣為L=(1 2 3 4 5),記目標層、一級指標的評分矩陣分別為S,S,則:

由此可知,“旅游活動對世界文化遺產地社區的綜合影響()”得分為3.184,“旅游活動的社會文化影響()”“旅游活動的經濟影響()”“旅游活動的生態環境影響()”得分分別為2.918、3.368、3.305。

依據《旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價標準》,旅游活動對我國世界文化遺產地社區的綜合影響屬于“一般”水平。其中,旅游活動的經濟影響和生態環境影響屬于“一般”水平,旅游活動的社會文化影響屬于“較低”水平。

依據《旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響的評價標準》,旅游活動對我國世界文化遺產地社區可持續發展影響表現為“負向影響”,旅游活動不利于我國世界文化遺產地社區可持續發展。從指標分值來看,主要制約因子在于旅游活動的社會文化影響水平較低。

同理,可得旅游活動對我國9個世界文化遺產地社區影響及可持續發展影響評價(表4):

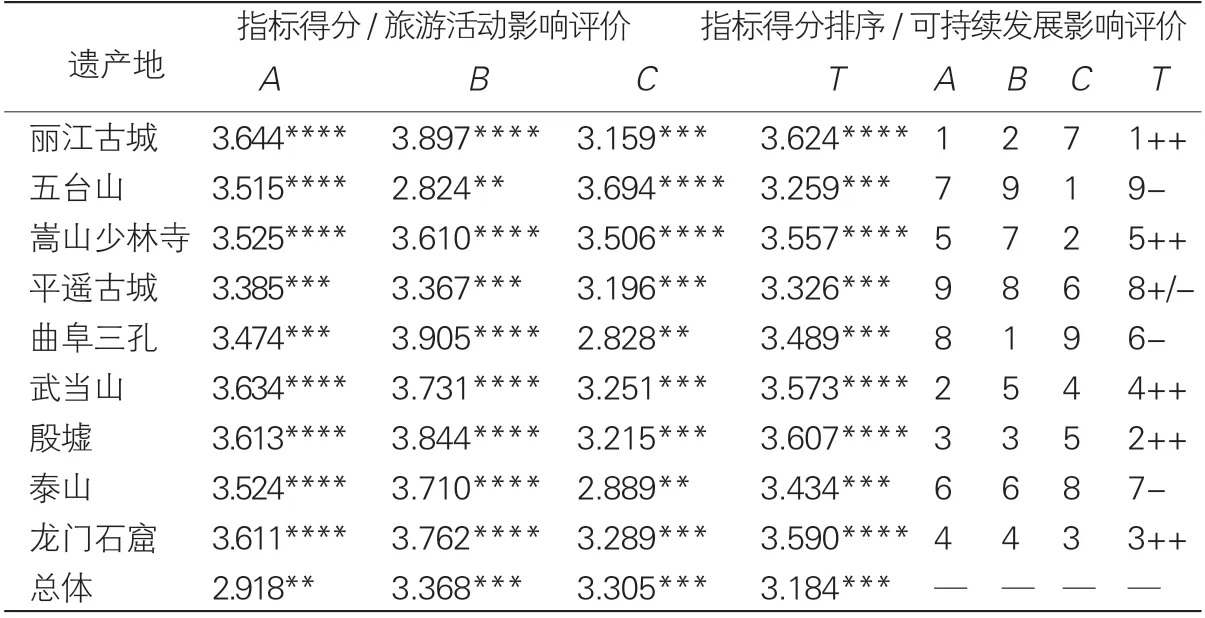

表4 旅游活動對我國9個世界文化遺產地社區影響及可持續發展影響評價

(a)從指標得分/旅游活動影響評價來看,在“旅游活動的社會文化影響()”上,除曲阜三孔、平遙古城屬于“一般”水平,其余遺產地都屬于“較高”水平;在“旅游活動的經濟影響()”上,除五臺山、平遙古城屬于“較低”水平、“一般”水平,其余遺產地都屬于“較高”水平;在“旅游活動的生態環境影響()”上,除五臺山、嵩山少林寺屬于“較高”水平,其余遺產地都在“一般”水平及以下;在“旅游活動對世界文化遺產地社區的綜合影響()”上,麗江古城、嵩山少林寺、武當山、殷墟、龍門石窟屬于“較高”水平,其余遺產地屬于“一般”水平。

(b)從指標得分排序來看,在“旅游活動的社會文化影響()”上,從高到低依次是麗江古城、武當山、殷墟、龍門石窟、嵩山少林寺、泰山、五臺山、曲阜三孔、平遙古城;在“旅游活動的經濟影響()”上,從高到低依次是曲阜三孔、麗江古城、殷墟、龍門石窟、武當山、泰山、嵩山少林寺、平遙古城、五臺山;在“旅游活動的生態環境影響()”上,從高到低依次是五臺山、嵩山少林寺、龍門石窟、武當山、殷墟、平遙古城、麗江古城、泰山、曲阜三孔;在“旅游活動對世界文化遺產地社區的綜合影響()”上,從高到低依次是麗江古城、殷墟、龍門石窟、武當山、嵩山少林寺、曲阜三孔、泰山、平遙古城、五臺山。

(c)從可持續發展影響評價來看,旅游活動對麗江古城、殷墟、龍門石窟、武當山、嵩山少林寺5個遺產地社區可持續發展影響為“正向影響”,旅游活動較有利于這些遺產地社區可持續發展;旅游活動對曲阜三孔、泰山、五臺山3個遺產地社區可持續發展影響為“負向影響”,旅游活動不利于這些遺產地社區可持續發展;旅游活動對平遙古城社區可持續發展影響為“中性影響”,旅游活動既無利于也無不利于其可持續發展。

3.2 重要性-表現分析

3.2.1 總體情況

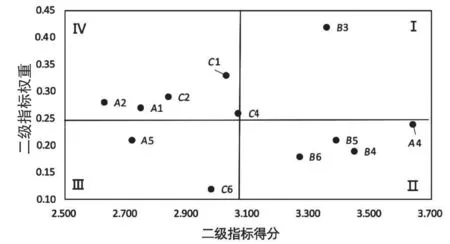

參考有關研究,作出旅游活動對我國世界文化遺產地社區影響的總體情況IPA圖(圖1),可知:

圖1 旅游活動對我國世界文化遺產地社區影響的總體IPA

(a)僅“居民就業機會(B3)”落在第Ⅰ象限(右上區域),其得分和權重均高于平均水平,是我國遺產地應繼續維持的方面,并努力追求更高的表現。

(b)落在第Ⅱ象限(右下區域)的二級指標有4個,包括:對游客的歡迎程度(A4)、休閑娛樂機會(B4)、商業投資機會(B5)、旅游基礎設施(B6)。這些指標的得分高于平均水平,但權重低于平均水平,表現較好,不需要重點關注。

(c)落在第Ⅲ象限(左下區域)的二級指標有2個,包括:傳統習俗保護(A5)、視覺舒適度(C6)。這些指標的得分和權重均低于平均水平,是可繼續提升的方面,但不是比較急迫的內容。

(d)落在第Ⅳ象限(左上區域)的二級指標有5個,包括:工藝品地域特色(A1)、本地文化認同感(A2)、自然植被(C1)、空氣質量(C2)、水體質量(C4)。這些指標的權重高于平均水平,但得分低于平均水平,是急需調控與提高的方面。

3.2.2 多案例分析

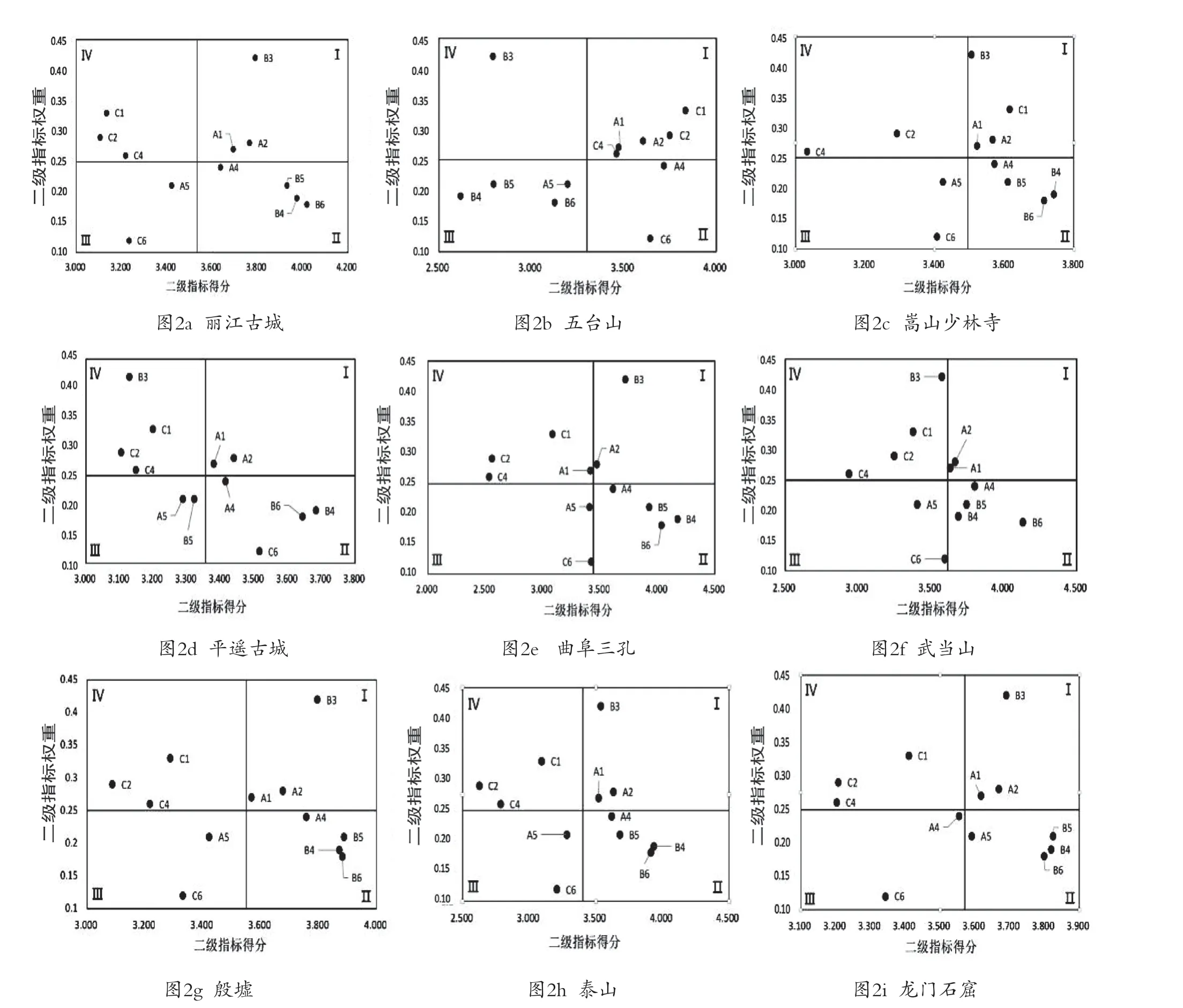

圖2為9處世界遺產地的IPA圖。通過比較發現,結論基本與圖1的發現一致:(a)二級指標工藝品地域特色(A1)、本地文化認同感(A2)、居民就業機會(B3)落在第Ⅰ象限(右上區域)的頻率更高。這些指標的得分和權重均高于平均水平,是九個世界文化遺產地應繼續維持的方面,并努力追求更高的表現;(b)二級指標對游客的歡迎程度(A4)、休閑娛樂機會(B4)、商業投資機會(B5)、旅游基礎設施(B6)落在第Ⅱ象限(右下區域)的頻率更高。這些指標的得分高于平均水平,但權重低于平均水平,不需要重點關注;(c)二級指標傳統習俗保護(A5)、視覺舒適度(C6)落在第Ⅲ象限(左下區域)的頻率更高。這些指標的得分和權重均低于平均水平,是九個世界文化遺產地可繼續提升的方面,但不是較急迫的內容;(d)二級指標自然植被(1)、空氣質量(2)、水體質量(4)落在第Ⅳ象限(左上區域)的頻率更高。這些指標的權重高于平均水平,但得分低于平均水平,九個遺產地均急需調控與提高。

圖2 旅游活動對我國9個世界文化遺產地社區影響的IPA

4 研究結論

聚焦世界文化遺產地可持續發展議題中的世界文化遺產地社區可持續發展問題,提出了旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響的評價方法,通過對我國9個典型世界文化遺產地1 810名社區居民的感知調查,運用模糊綜合評價和重要性—表現分析方法分析后,得出了4點主要結論:

其一,旅游活動對我國世界文化遺產地社區的綜合影響得分為3.184,屬于“一般”水平。其二,3個維度中,旅游活動的經濟影響得分最高,為3.368;其次為旅游活動的生態環境影響,得分為3.305,這兩方面影響屬于“一般”水平;旅游活動的社會文化影響得分最低,為2.918,屬于“較低”水平。其三,旅游活動對我國世界文化遺產地社區可持續發展影響為“負向影響”,旅游活動不利于我國世界文化遺產地社區可持續發展。其四,運用IPA方法分析的結果表明,工藝品地域特色、本地文化認同感、自然植被、空氣質量、水體質量指標的權重高于平均水平,但得分低于平均水平,需要提高。

綜上所述,旅游活動不僅沒有給我國世界文化遺產地社區可持續發展帶來顯著的促進作用,反而對我國世界文化遺產地社區可持續發展產生了不利影響,主要問題有:其一,亟需改善包括工藝品地域特色、本地文化認同感在內的社會文化問題。其二,亟需改善包括自然植被、空氣質量、水體質量在內的生態環境問題。其三,亟需協調好旅游活動對我國世界文化遺產地社區經濟、社會文化和生態環境的影響,實現“均衡發力”。其四,五臺山、平遙古城、武當山世界文化遺產地旅游活動給社區居民就業機會帶來的影響表現較差,也需要給予一定關注。

5 結語

世界文化遺產地社區可持續發展是世界文化遺產地可持續發展的必要條件。旅游活動是影響世界文化遺產地社區可持續發展最主要的因素之一。本研究首次就“旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響”這一復雜概念進行了界定,并提出了評價方法。具體而言,“旅游活動對世界文化遺產地社區影響”是一個復雜的系統,對其進行評價需要構建指標體系。本研究構建的指標體系為“旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價指標體系”,指的是為了實現關于“旅游活動對世界文化遺產地社區影響”這一復雜概念與研究對象狀態的科學、準確、動態評價,依據一定方法建立的包含若干層級的、逐級分解的、由多個單項測量指標及相應權重值構成的綜合評價與定量管理工具。通過計算各級指標值并結合《旅游活動對世界文化遺產地社區影響的評價標準》,可對旅游活動對世界文化遺產地社區影響進行評價。以此為基礎進一步結合《旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響的評價標準》,可對旅游活動對世界文化遺產地社區可持續發展影響(方向、大小)進行評價。