書(shū)法細(xì)節(jié)論

邱志文

作者單位:浙江湖州師范學(xué)院

細(xì)節(jié)的存在是普遍的,人們對(duì)待細(xì)節(jié)的態(tài)度卻差別很大。如同人們對(duì)望遠(yuǎn)鏡的興趣遠(yuǎn)大于顯微鏡一樣,人們對(duì)大格局的興趣也遠(yuǎn)大于小細(xì)節(jié),這或許跟人們長(zhǎng)期接受的思維訓(xùn)練有關(guān):抓主要矛盾,抓矛盾的主要方面。“抓大”是必須的,“放小”那可未必,因?yàn)榧?xì)節(jié)有其不可替代的價(jià)值,它跟整體構(gòu)成一種相得益彰的關(guān)系。由廣大轉(zhuǎn)向深至,由粗放轉(zhuǎn)向精微,由故常轉(zhuǎn)向奇妙,對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注是一種微觀(guān)美學(xué)的轉(zhuǎn)向。本文對(duì)書(shū)法細(xì)節(jié)問(wèn)題作一專(zhuān)題考察,重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)層面。

一、細(xì)節(jié)的含義

細(xì)節(jié)是構(gòu)筑藝術(shù)整體的微觀(guān)基礎(chǔ),是煥發(fā)作品活力的生命細(xì)胞。細(xì)節(jié)雖依附于整體而存在,卻帶有“微而不弱”的個(gè)性特征。細(xì)節(jié)細(xì)節(jié),細(xì)枝末節(jié),相對(duì)于整體,它僅是局部,微乎其微,但它的能量不可小覷,其表現(xiàn)力不可低估,忽視它,作品會(huì)顯得空洞,會(huì)流于蒼白。細(xì)節(jié)殊乏高大之貌,極易被忽略,真正用心的學(xué)藝者,應(yīng)學(xué)會(huì)觀(guān)察,學(xué)會(huì)捕捉,學(xué)會(huì)表現(xiàn),學(xué)會(huì)讓細(xì)節(jié)開(kāi)口說(shuō)話(huà),學(xué)會(huì)用細(xì)節(jié)煥發(fā)生機(jī)。作家張之路別具會(huì)心,他說(shuō):“歷史是石頭,細(xì)節(jié)是石頭的紋理;歷史是河流,細(xì)節(jié)是河流的浪花;歷史是天空,細(xì)節(jié)是天空飛翔的老鷹;歷史是老人,細(xì)節(jié)是老人的胡須。”[1]就書(shū)法而言,其細(xì)節(jié)含括用筆細(xì)節(jié)、結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)、章法細(xì)節(jié)等類(lèi)型。對(duì)用筆細(xì)節(jié),孫過(guò)庭明察秋毫,其《書(shū)譜》云:“一畫(huà)之間,變起伏于峰杪;一點(diǎn)之內(nèi),殊衄挫于毫芒。”[2]他的眼光,猶如顯微鏡,洞察筆鋒在極短時(shí)間極小空間精微入妙的靈動(dòng)與生機(jī)。遠(yuǎn)觀(guān)大略,近察細(xì)節(jié),對(duì)細(xì)節(jié)的重視表明人們認(rèn)知的深入和細(xì)化。

二、細(xì)節(jié)的價(jià)值

細(xì)節(jié)能豐富作品,增加作品的耐看性,支撐作品的生命感,細(xì)節(jié)精彩與否成為衡量作品成敗得失的重要標(biāo)準(zhǔn)。

管理學(xué)有條“細(xì)節(jié)不等式”:100-1 ≠99,100-1=0,它表明1%的錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致100%的失敗。行隔理不隔,藝術(shù)作品的細(xì)節(jié)塑造也須臾不離此道。五代巨然的《秋山問(wèn)道圖》,大山堂堂,叢樹(shù)蒼蒼,峽谷幽幽,但如果少了對(duì)茅舍內(nèi)如豆般小人物的刻畫(huà),作品就無(wú)法點(diǎn)景點(diǎn)題,靜謐的自然就少了生氣,中國(guó)山水畫(huà)獨(dú)特的人文意境就難以呈現(xiàn)。可見(jiàn),中國(guó)山水畫(huà)的點(diǎn)景人物,形體極小,份量極重,細(xì)節(jié)不“細(xì)”。“只有那眼珠間或一輪,還可以表示她是一個(gè)活物”,魯迅的《祝福》若無(wú)對(duì)眼睛這一心靈窗戶(hù)的細(xì)節(jié)刻畫(huà),祥林嫂從肉體到精神備受摧殘的悲苦命運(yùn),就缺乏直擊人心的力量。作家常說(shuō),故事好編,細(xì)節(jié)難求。對(duì)此,前蘇聯(lián)作家馬卡連柯有其訣竅,他的記事簿,只記小不記大,目的是養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)和捕捉微妙細(xì)節(jié)的習(xí)慣和能力。

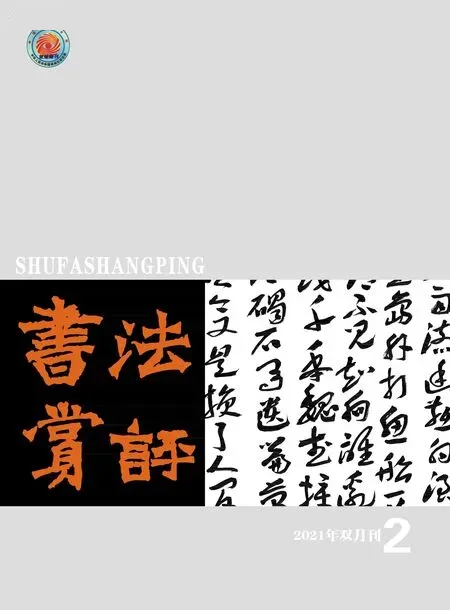

書(shū)法中的細(xì)節(jié)何嘗不是如此?“纖微向背,毫發(fā)死生”[3],王僧虔的眼光很犀利,他對(duì)用筆細(xì)節(jié)及其效果的直覺(jué)異常敏銳。精微入妙的筆鋒跳趯?zhuān)日宫F(xiàn)形式層面的靈動(dòng)多變,更展現(xiàn)精神層面的無(wú)限生機(jī)。北宋李昉《太平廣記》記載一個(gè)故事:“率更嘗出行,見(jiàn)古碑索靖所書(shū),駐馬觀(guān)之,良久而去。數(shù)步,復(fù)下馬佇立。疲則布毯坐觀(guān),因宿其傍,三日而后去。”[4]索靖書(shū)法耐看,才能使歐陽(yáng)詢(xún)流連忘返;索靖書(shū)法耐看,離不開(kāi)精妙入神的細(xì)節(jié)支撐。上述歐陽(yáng)詢(xún)所觀(guān)古碑,我們已無(wú)處可覓,但索靖的字,今天我們?nèi)钥啥闷滹L(fēng)采。索靖是西晉書(shū)法名家,章草《月儀帖》是其傳世名作,此帖不時(shí)流露索靖在細(xì)節(jié)處理上的高超能力。如“好”字左旁巧妙搭接形成的“留白”,饒有別趣;“看”字字底內(nèi)部?jī)蓹M的俯仰處理,顧盼含情;“物”字筆畫(huà)長(zhǎng)短、輕重、走向的變化,精窮微妙,自堪咀嚼;“度”字極盡變化之能事:兩撇收筆一回鋒一放鋒,兩豎一正一斜、一長(zhǎng)一短,兩豎跟下面筆畫(huà)的搭接一實(shí)一虛,以及整個(gè)結(jié)字的反向取勢(shì)相映成趣……工綺巧態(tài),盈盈滿(mǎn)目(圖1)。細(xì)節(jié)把品鑒導(dǎo)向深入,大凡藝術(shù)經(jīng)典,都具有這個(gè)特點(diǎn),文學(xué)經(jīng)典《紅樓夢(mèng)》如此,國(guó)畫(huà)經(jīng)典《清明上河圖》如此,書(shū)法經(jīng)典《蘭亭序》也如此。

圖1

三、細(xì)節(jié)的表現(xiàn)

人的心靈有多豐富,細(xì)節(jié)表現(xiàn)就有多豐富。細(xì)節(jié)的繽紛涌現(xiàn),易使人迷失其中,不明就里。按思維經(jīng)濟(jì)原則,用奧卡姆剃刀,刪繁就簡(jiǎn),探究細(xì)節(jié)表現(xiàn)之道,尤顯必要。以下所述,不求其全,但取其要,則益或甚焉。

1、關(guān)系維度的細(xì)節(jié)表現(xiàn)

美在關(guān)系,即美主要不在于關(guān)系項(xiàng)本身,而在于關(guān)系項(xiàng)之間的相互關(guān)系。從微觀(guān)到中觀(guān)到宏觀(guān),關(guān)系有不同的進(jìn)階,細(xì)節(jié)表現(xiàn)就有不同的層面。

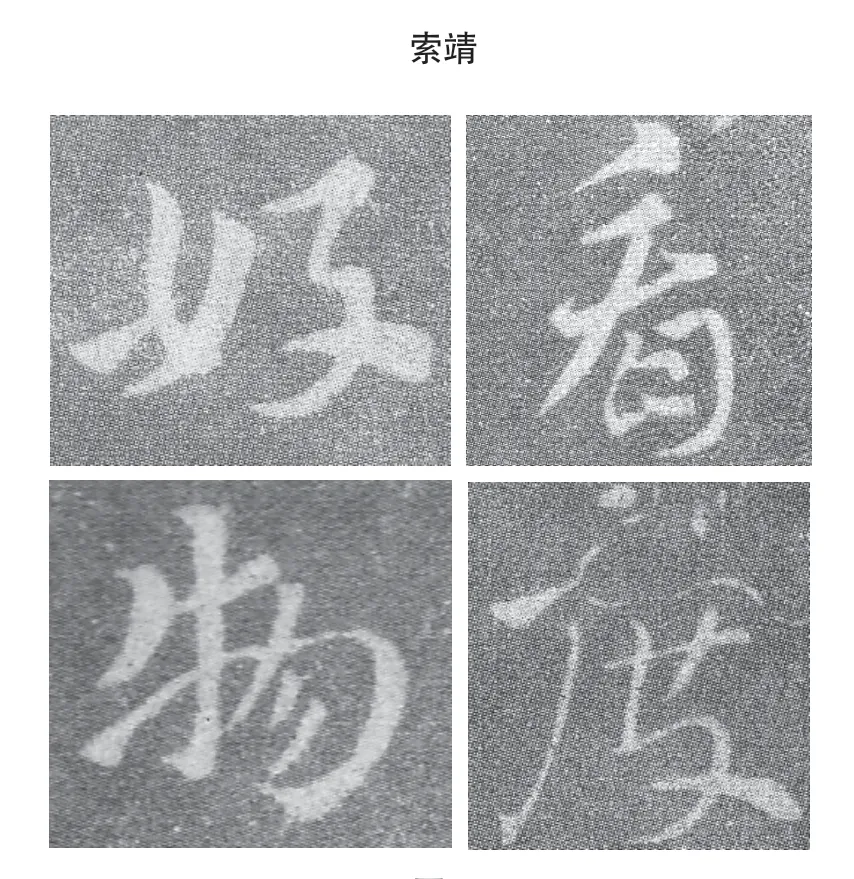

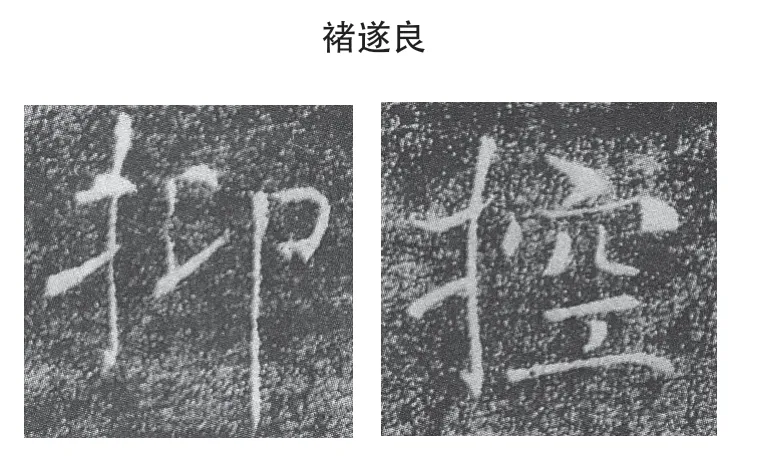

著眼于筆畫(huà),以起收、轉(zhuǎn)折等關(guān)系為表現(xiàn)細(xì)節(jié)。如顏真卿《勤禮碑》“一”字起收筆的處理,方起圓收,令人有先方后圓、規(guī)矩不廢之放想;王羲之《姨母帖》“日”字轉(zhuǎn)折的處理,狀若銅錢(qián),內(nèi)方外圓,潛隱一種動(dòng)靜相得、從容中道的哲學(xué)智慧(圖2)。

圖2

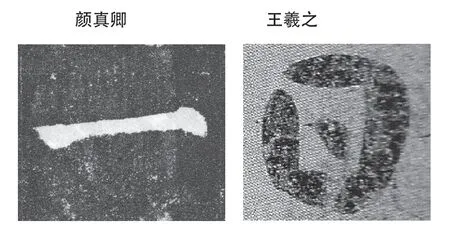

著眼于偏旁,以筆畫(huà)搭配關(guān)系為表現(xiàn)細(xì)節(jié)。如褚遂良《雁塔圣教序》中提手旁的橫與提的關(guān)系處理,“抑”字作相向狀,“控”字作相背狀,這種關(guān)系處理異常微妙和生動(dòng),它鮮活地呈現(xiàn)為一種特殊關(guān)系而非一般關(guān)系、具體關(guān)系而非抽象關(guān)系(圖3)。

圖3

著眼于結(jié)構(gòu),以構(gòu)件搭配關(guān)系為表現(xiàn)細(xì)節(jié)。如柳公權(quán)《玄秘塔》的“就”字,左旁末點(diǎn)緊靠豎鉤(跟左點(diǎn)的疏離形成對(duì)比),右旁撇畫(huà)的縮短及陡斜走勢(shì),均為促進(jìn)結(jié)構(gòu)和諧所做的細(xì)節(jié)調(diào)整;虞世南《孔子廟堂碑》的“奠”字,字頭兩點(diǎn)的拉開(kāi)與字底的向上穿插,形成一種避就對(duì)比,字頭兩點(diǎn)的傾側(cè)取勢(shì)與整個(gè)字底的穩(wěn)重端莊,形成一種欹正對(duì)比,這種細(xì)節(jié)打造與結(jié)構(gòu)關(guān)系的優(yōu)化已合二為一(圖4)。

著眼于章法,以全局與亮點(diǎn)的關(guān)系為表現(xiàn)細(xì)節(jié)。如黃庭堅(jiān)《花氣詩(shī)帖》“中”字豎畫(huà)的伸展,驕?zhǔn)婷铥悾瑺N若明眸,它劃破空寂,形成一片虛實(shí)兼得的布白,與作品其它留白自相呼應(yīng),和而不同;豎畫(huà)本身的遒直體態(tài),與其周邊字勢(shì)的欹側(cè)多姿相映成趣,令人玩味。宋徽宗趙佶《草書(shū)團(tuán)扇》,其亮點(diǎn)在于牽絲連線(xiàn)的運(yùn)用。它在作品中不是雪中送炭,而是錦上添花:它給本已矯捷的線(xiàn)條生添了細(xì)節(jié),玄微靈逸,妙不可言;它使本具閨閣氣息的團(tuán)扇更有女人味,嫻雅文靜,情韻纏綿(圖5)。

圖5

2、容量維度的細(xì)節(jié)表現(xiàn)

這種細(xì)節(jié)表現(xiàn)推行復(fù)雜性戰(zhàn)略,具有構(gòu)成因素多、技術(shù)含量大、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn),它可以把書(shū)法諸多表現(xiàn)技巧凝聚于細(xì)節(jié)之中,使集成式的細(xì)節(jié)獲得極大的包孕性和耐看性。然而,“復(fù)雜”乃其表,若以簡(jiǎn)化思維究之,它又是至簡(jiǎn)至約的,其變易不離陰陽(yáng)。陰陽(yáng)者,變化之父母,陰陽(yáng)具體樣式之繁多(如空間上的穿插避讓、時(shí)間上的輕重緩急等),陰陽(yáng)具體組合之靈活(如強(qiáng)對(duì)比、中對(duì)比、弱對(duì)比等),可以使細(xì)節(jié)表現(xiàn)變化多端,應(yīng)接不暇。細(xì)節(jié)可表現(xiàn)為集多層關(guān)系于一身的關(guān)系群。如王羲之《平安帖》的“當(dāng)”字,整個(gè)結(jié)構(gòu)上開(kāi)下合、上欹下正的對(duì)比變化,構(gòu)成宏觀(guān)層面的一級(jí)關(guān)系;字底“口”與“田”一斜一直的體勢(shì)調(diào)整,以及“田”本身左密右疏的對(duì)比,構(gòu)成中觀(guān)層面的二級(jí)關(guān)系;字頭寶蓋方折與圓轉(zhuǎn)的微妙變化,構(gòu)成微觀(guān)層面的三級(jí)關(guān)系。王獻(xiàn)之《洛神賦十三行》的“翳”字,整個(gè)結(jié)構(gòu)上展下蹙的對(duì)比變化,構(gòu)成宏觀(guān)層面的一級(jí)關(guān)系;字頭的伸縮、疏密變化,構(gòu)成中觀(guān)層面的二級(jí)關(guān)系;字底兩個(gè)“習(xí)”的末筆一提一橫的微妙調(diào)整,構(gòu)成微觀(guān)層面的三級(jí)關(guān)系(圖6)。

圖6

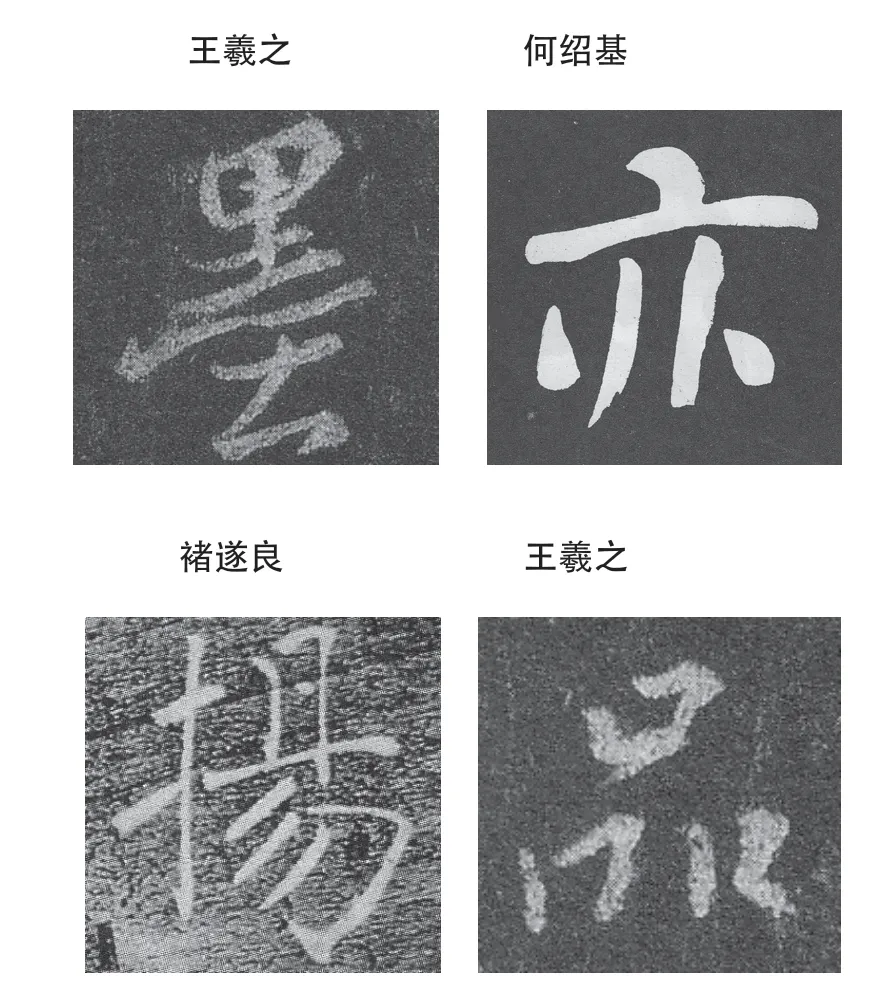

細(xì)節(jié)對(duì)比的類(lèi)型可因“度”的靈活把握而豐富多樣。如王羲之《圣教序》的“墨”字,字中駘蕩的展拓,字底出奇的傾仄,字頭短橫在方向上的刻意求變,均呈強(qiáng)對(duì)比勢(shì)態(tài)。何紹基《論詩(shī)帖》的“亦”字,字頭點(diǎn)截分橫所致的左長(zhǎng)右短之比例,字底一撇一豎略呈相背的筆勢(shì)變化,以及字底兩點(diǎn)微作相向、左高右低、左垂右傾的處理,均為弱對(duì)比。褚遂良《雁塔圣教序》的“揚(yáng)”字,其左旁的上緊下松,左旁橫與提的一縮一伸,右旁上部及下部之疏密變化,則為適度性對(duì)比,從質(zhì)性看它“允執(zhí)厥中”,從量化看它接近黃金率,禇字有唯美主義之譽(yù),由此可見(jiàn)一斑。王羲之《圣教序》的“品”字,三個(gè)“口”的大小變化,以及每個(gè)“口”末兩筆的造型變化,均呈漸變式,它有中間過(guò)渡,細(xì)節(jié)變化自然而然(圖7)。

圖7

3、個(gè)性維度的細(xì)節(jié)表現(xiàn)

把細(xì)節(jié)玩出個(gè)性,讓細(xì)節(jié)獨(dú)放異彩,乃眾多書(shū)家所求。打破老框框,挑戰(zhàn)不可能,在多元探索中徑然前行,是個(gè)性塑造的必由之路。

改良式。原字大關(guān)系大格局不變,僅于細(xì)微處獨(dú)運(yùn)匠心,巧加改良,即可化腐朽為神奇,使細(xì)節(jié)熠熠生輝。如王羲之《圣教序》的“蠢”字,字心“日”中間的短橫變短豎,兀然聳突,其因地制宜又恰到好處,令人叫絕。褚遂良《雁塔圣教序》的“暑”字,中間長(zhǎng)橫有如高空走鋼絲者手中的平衡桿,對(duì)高岌字形有維穩(wěn)之效,這種處理司空見(jiàn)慣,不足為奇。暗藏玄機(jī)的是字中間那根短豎,它不取正位取奇位,悄然左移,仿佛四兩撥千斤,使整個(gè)結(jié)構(gòu)隱含一種穩(wěn)中帶險(xiǎn)、平中寓奇的妙趣(圖8)。

圖8

逆反式。跟習(xí)慣背道而馳,風(fēng)險(xiǎn)很大,因?yàn)榱?xí)慣的勢(shì)力是壓倒性的,逆之尤需獨(dú)立之思想、無(wú)畏之勇氣。果若美成,其徑行自遂之性,便光燦難掩,令人嘆賞。如東晉庾翼《故吏帖》的“孟”字,新姿異態(tài),不同尋常。在“形”上,它伸展字頭橫畫(huà),顛覆伸展字底橫畫(huà)之慣例;在“勢(shì)”上,它頭重腳輕呈峻險(xiǎn),顛覆上緊下松求穩(wěn)重之俗套。王羲之《普覺(jué)國(guó)師碑》的“堂”字,字頭兩點(diǎn)不似常態(tài)收攏,而是反向拉開(kāi),以自身的微調(diào)來(lái)加強(qiáng)整個(gè)字頭的堂皇氣度;字底末筆不似常態(tài)伸展,而是反向收縮,以自身的退遜來(lái)彰顯整個(gè)結(jié)構(gòu)大山壓頂般的威重與崇險(xiǎn)(圖9)。

圖9

添加式。原初本無(wú),而后加之,“加”之目的在“佳”:新奇、有趣、耐看,藝術(shù)效果更佳。所加者,宜少不宜多,宜精不宜粗。如王羲之《樂(lè)毅論》的“賴(lài)”字,右旁左上角的細(xì)節(jié)處理,所添極少,卻引人注目,其陌生感對(duì)一覽無(wú)余構(gòu)成一種奇妙的阻遏。王羲之《此月帖》的“居”字,字頭的細(xì)節(jié)處理,其堪賞處主要不在于它反襯倔楞方折的那份可愛(ài),而在于那種無(wú)可無(wú)不可的自由自在,以及那種我之為我、自有我在的個(gè)性標(biāo)呈(圖10)。

圖10

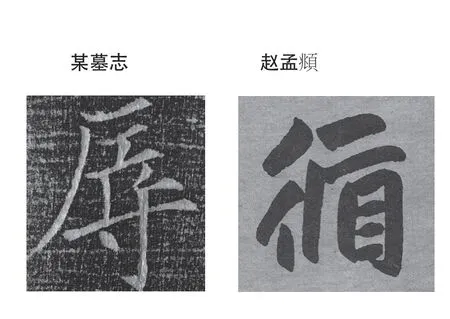

減省式。這種細(xì)節(jié)處理的特點(diǎn)是刪繁就簡(jiǎn)、舍得放下,亮點(diǎn)是形簡(jiǎn)意豐、“無(wú)中生有”,難點(diǎn)是不落俗套、自出新意。如碑名待考的某隋唐墓志有一“辱”字,字頭省掉提畫(huà),字心“留白”,遂成字眼,妙不可言。趙孟頫《仇鍔墓碑》的“循”字,右旁省掉豎撇,造就與背景貫通一氣的帶狀空白,這種開(kāi)放式空白,迥然有別于構(gòu)件“目”內(nèi)部的封閉式空白,二者無(wú)言抗對(duì),卻相安于一體之中(圖11)。

圖11

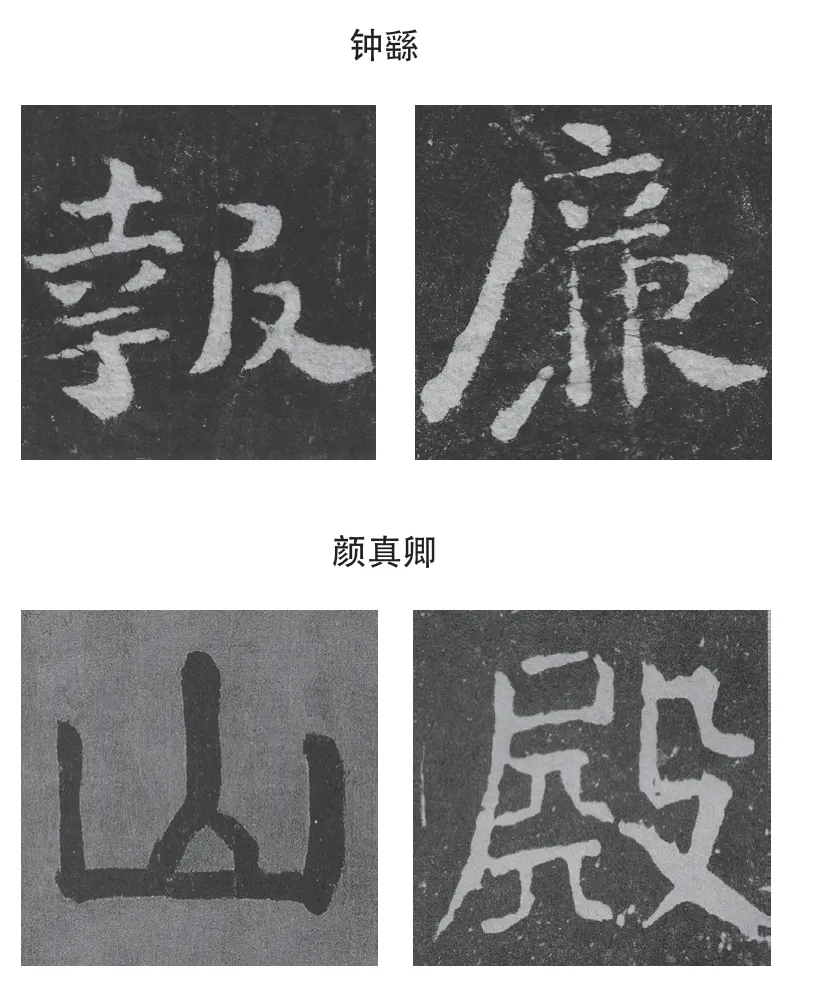

融匯式。中國(guó)書(shū)法字體多樣,資源豐富,如何大膽拿來(lái),為我所用,正是這種細(xì)節(jié)打造的關(guān)注焦點(diǎn)。它猶如烹飪,會(huì)遇到食材選擇、搭配比例、火候掌握、風(fēng)味特色、自然無(wú)違等類(lèi)似問(wèn)題。楷書(shū)與隸書(shū)交融,鐘繇是最成功的實(shí)踐者。他是楷書(shū)鼻祖,寫(xiě)的當(dāng)然是備盡法度的楷書(shū),但難能可貴的是,其流露出來(lái)的是一派無(wú)上太古的氣息!這得益于他融匯貫通的高明之舉。如《薦季直表》“報(bào)”字左旁末筆一豎,“廉”字左旁的長(zhǎng)撇,明顯保留隸書(shū)筆畫(huà)的形態(tài)特征,純篤質(zhì)樸,其貌若愚。把篆書(shū)融入楷書(shū),顏真卿堪稱(chēng)一等一的高手,他的融匯可謂“得意不忘形”,除了用筆汲取篆書(shū)線(xiàn)條的沉凝、渾厚、圓融,他還不時(shí)把篆法巧妙嫁接于楷書(shū)結(jié)構(gòu),使略帶陌生感的結(jié)構(gòu)多了一份古穆氣息,避免純用楷法容易帶來(lái)的單調(diào)乏味。如《竹山堂連句》的“山”字和《麻姑仙壇記》的“殿”字,結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)融入篆法,個(gè)性突出,又無(wú)作態(tài)(圖12)。

圖12

含藏式。這種細(xì)節(jié)表現(xiàn)內(nèi)斂、低調(diào),不事張揚(yáng),甘于寂寞,但它強(qiáng)化對(duì)比、反襯主體之功不可小覷,拿個(gè)“最佳配角獎(jiǎng)”,它當(dāng)之無(wú)愧。有人說(shuō)寫(xiě)擘窠大字,重在把握大勢(shì),不必在意細(xì)節(jié),其實(shí)不然。以摩崖為例,其巍然巨制,磅礴如海,以大氣勝,但它也重視含藏式細(xì)節(jié)的表現(xiàn)。如《泰山經(jīng)石峪刻經(jīng)》的“尚”字,字頭三點(diǎn)即落即收,意到即可,異常短促,相比之下字底的體量感愈顯重大;《鐵山刻經(jīng)》的“離”字,左上兩豎反向外挪,與橫作平頭搭接,遂致方頭方腦,傻得可愛(ài)但有特色有份量;《泰山經(jīng)石峪刻經(jīng)》的“老”字,字底收斂,它“忙處人爭(zhēng)我不爭(zhēng)”,成為排奡縱橫的長(zhǎng)畫(huà)之絕配;《尖山刻經(jīng)》的“壹”字,字頭蹙縮,其“小不點(diǎn)”角色,反襯字底之龐然闊蕩,雖對(duì)比失調(diào),卻幽默自具,令人忍俊不禁(圖13)。

圖13

人們對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注勢(shì)在必然,因?yàn)閷?duì)至精至微之好奇,本身即為人類(lèi)探索世界的基本趨向(另一趨向是對(duì)至廣至大的好奇)。書(shū)如水火,勢(shì)多不定,書(shū)法細(xì)節(jié)問(wèn)題紛繁復(fù)雜,任何提煉概括均難免掛一漏萬(wàn),然以有限應(yīng)無(wú)窮,不失為睿智之舉。萬(wàn)變不離其宗,細(xì)節(jié)的千變?nèi)f化,發(fā)自人心,歸乎人心。深于書(shū)者,若妙達(dá)于心,縱無(wú)細(xì)節(jié),亦為最好之細(xì)節(jié)。此中真意,為細(xì)節(jié)而細(xì)節(jié)者,終難解也。

注釋

[1]張之路,寫(xiě)作中的細(xì)節(jié)與角度.語(yǔ)文學(xué)習(xí)[J].2017(8).P55.

[2][3]上海書(shū)畫(huà)出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究所.歷代書(shū)法論文選[M].上海:上海書(shū)畫(huà)出版社,1998.P125;P62.

[4]轉(zhuǎn)引自朱關(guān)田,中國(guó)書(shū)法史·隋唐五代卷[M].江蘇鳳凰教育出版社,2017.P211.