大跨度橋梁頂推施工監測技術研究

楊 洋

(中鐵十八局集團第五工程有限公司,天津 300450)

1 工程概況

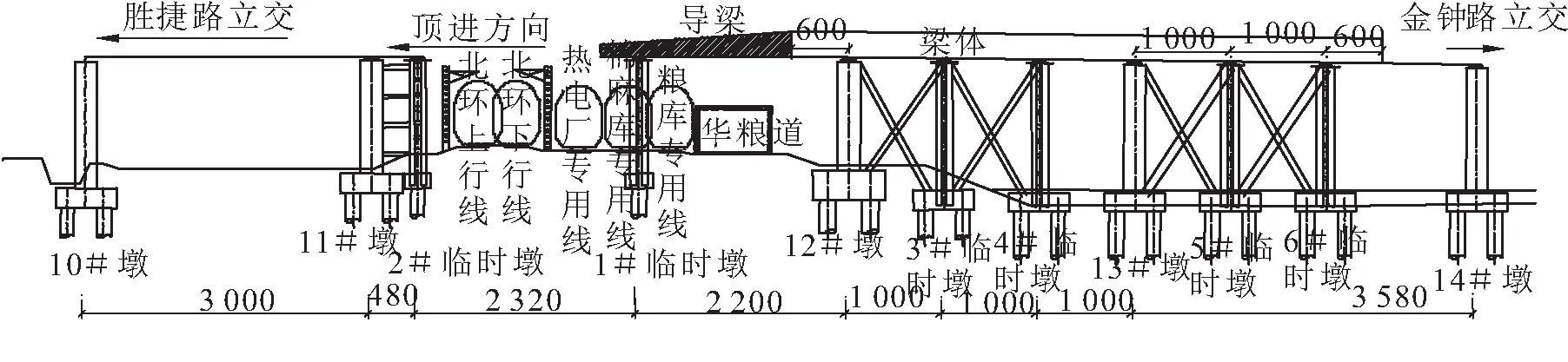

天津市外環線東北部調線工程北環鐵路分離式立交位于現狀外環線與華糧道交叉口以北約3.5 km處,橋梁全長746 m,采用左右分幅設計,單幅橋全寬20.75 m。橋梁11#-12#墩自北向南依次共跨越5股道鐵路及一條既有道路(見圖1)。

圖1 分離式立交跨越鐵路頂推(單位:cm)

為減小橋梁施工對橋下各交通線路運營的影響,選擇雙幅同步頂推施工的方式跨越鐵路及現狀道路。跨路段連續梁總長為110 m,梁高2.9 m,連續梁頂推段長度共62 m,頂推距離為52 m,單幅頂推重量為3 618 t,設置導梁長度為21.72 m。頂推運行軌跡位于半徑為4 500 m豎曲線上坡段,坡度為+1.42%,頂推方式為點式滑道,單點頂推[1]。

2 頂推施工監測方案

由于采用頂推施工工法,需要經歷一系列的頂推過程橋梁結構才能最終形成,而在每一個施工過程中頂推梁段結構受力變化復雜[2]。施工中的每一階段,均可能會由于施工過程的變化引起結構的內力和位移偏離設計值[3]。因此,必須在施工中針對橋梁施工的特點制定完善的監測方案,使得頂推結構在施工中處于最佳安全狀態。

2.1 施工過程數值計算

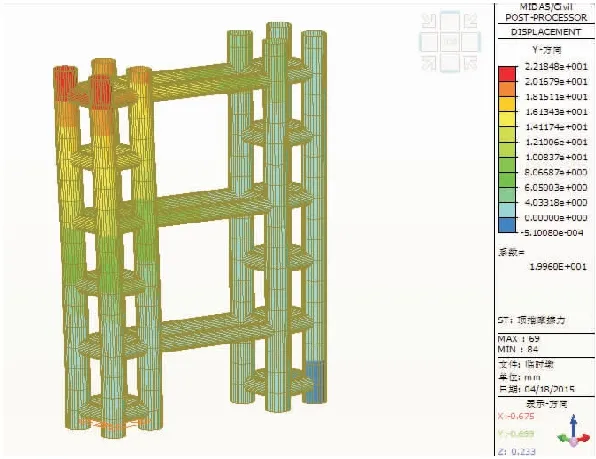

北環鐵路分離式立交頂推梁段運用梁格法進行建模,計算模型共劃分為1 226個節點和1 068個單元(見圖2)。通過對頂推過程進行模擬,計算出了變形及應力監測的理論數值,以此作為梁體頂推施工過程中每個階段結構行為的控制值,并預測下一個施工階段的參數[4]。

圖2 頂推梁段模型

2.1.1 變形

在變形數值計算過程中,選取了導梁梁端(截面1)、鋼導梁與混凝土梁結合部位(截面2)、主跨臨時墩墩頂對應位置處、跨中位置處以及主梁末端(截面6)分別計算取值,并對截面順序編號為1-6,部分計算結果如表1所示。

表1 頂推過程變形理論計算值 mm

計算結果顯示:截面1、2、6在整個頂推施工過程中變形的理論數值最大。

2.1.2 應力

應力控制數值計算斷面選擇了頂推階段主梁懸臂最大處、主跨各永久墩處以及中跨的臨時墩處,截面順序編號為A-E。

計算結果顯示:各斷面處梁體均未出現拉應力,結構受力良好。計算的應力值在施工的不同階段出現變化,各斷面應力最大值為-8.3 MPa,各斷面位置均為受力關鍵截面,施工過程中需加強監測。

2.2 導梁預頂過程監測

導梁與混凝土梁結合處作為頂推梁段施工中的關鍵部位,必須對該部位的連接強度進行檢驗。本工程在正式頂推施工前提出了導梁預頂方案,模擬頂推施工最大懸臂受力狀態,提前對導梁與混凝土梁結合部位的強度進行監控和檢驗。

為模擬頂推過程中的墩頂反力,預頂方案采用千斤頂對導梁結構施加頂力。通過計算,在距導梁與混凝土梁結合處6 m的位置施加頂力可以模擬出頂推施工最大懸臂受力狀態。測試過程中按計算頂力最大值306.6 t的50%、70%、100%三次分級加載頂力,預頂期間對導梁和混凝土梁關鍵截面的應力數據進行采集。

2.3 梁體頂推施工過程監測

2.3.1 梁體及導梁變形監測

由于頂推施工的特點,整個施工過程中梁體及導梁會不可避免的產生變形。為保證頂推順利完成,且完成后的梁體線形保持在設計要求范圍內,需要在施工過程中對梁體及導梁變形進行監測,并依據監測數據實時對梁體進行糾偏[5]。

變形測點選擇與模擬施工計算時選取的1-6截面相對應,梁體變形監測點(L1-L6)布置見圖3。

圖3 梁體變形測點布置

2.3.2 臨時墩柱空間變位及應力監測

頂推過程中臨時墩柱會受到梁體豎向壓力及梁底與墩頂摩擦產生的水平推力的共同作用[6],在頂推施工過程中需要對臨時墩柱的應力以及空間變位情況進行監測[7]。

本次頂推施工選擇在1#臨時墩墩頂位置處布置測點,在臨時墩下部布置外貼式應力計監測臨時墩應力變化情況。

2.3.3 關鍵截面應力監測

(1)在頂推過程中,導梁關鍵截面也就是最不利位置為鋼導梁根部及鋼導梁與混凝土梁結合部位,應對該部位進行重點監測[8]。

(2)對梁體關鍵截面的應力進行監測,有助于及時掌握頂推施工過程中梁體結構的受力情況,避免施工過程中結構應力過大,偏離設計狀態。

梁體應力監測關鍵截面(截面編號A-E)布置見圖3。梁體截面測試采用埋入式布置應力計,墩頂截面采用外貼式布置應力計。

2.4 監測方法

2.4.1 梁體、導梁變形及墩柱空間變位

梁體、導梁豎向變形監測采用測微器配合水準儀進行監測,頂推前先采集高程基準點,在頂推施工各階段人工對各截面豎向變形量進行測讀,了解導梁及梁體的變形情況[9]。

采用全站儀對梁體及墩柱空間變位進行監測,在施工前先測量出墩柱中心線、梁段的中線并做好標記。頂推過程中實時對梁端的軸線偏位及墩柱軸線偏位進行觀測記錄,將采集的數據以橋梁軸線方向建立局部坐標系,掌握梁體及墩柱的空間變位情況[10]。

2.4.2 梁體、導梁關鍵截面應力

由于應力監測需要與梁體施工同步進行,因此測試元件需要具備抗損傷性能好、存活率高、安裝定位容易、長期穩定性好、不干擾正常施工等性能。本工程依據以上要求選擇了鋼弦應力計及可以自動采集記錄數據的振弦檢測儀進行應力的監測。

3 監測結果分析

3.1 導梁預頂

經過對導梁預頂過程進行監測,梁體底部橫橋向產生了最大值為1.1 MPa的壓應力變化;縱橋向產生了最大值為1.4 MPa的拉應力變化,只達到理論數值的70%,縱橋向拉應力變化量符合要求;導梁底部產生了最大值為23 MPa的拉應力變化,只達到理論數值的40%,導梁底部拉應力變化量符合要求[11]。

3.2 試頂推階段

3.2.1 變形及空間變位情況

左幅橋梁體在頂推距離達1.228 m時,梁體前端出現5 mm的中線偏位最大值。在頂推距離達1.521 m時,梁體后端出現4 mm的中線偏位最大值。

右幅橋梁體在頂推距離達2.254 m時,梁體前端出現8 mm的中線偏位最大值。在頂推距離達2.254 m時,梁體后端出現10 mm的中線偏位最大值。

整個試頂推過程中導梁前端無下撓現象,1#臨時墩墩頂無水平位移,梁體中線偏位滿足設計要求。

3.2.2 應力情況

試頂推期間1#臨時墩應力最大變化值為5.88 MPa,反力座底部應力最大變化值為17 MPa;梁體應力最大變化值為2.03 MPa,構件結構受力狀況良好,滿足設計要求。

3.3 頂推階段

3.3.1 臨時墩空間變位

正式頂推期間左幅橋1#臨時墩墩頂分別出現了最大值為8 mm的縱橋向位移以及最大值為2 mm的橫橋向位移。右幅橋1#臨時墩墩頂分別出現了最大值為5 mm的縱橋向位移以及最大值為2 mm的橫橋向位移。結果顯示,1#臨時墩的墩頂橫橋向位移及縱橋向位移在整個頂推期間均小于理論計算值,滿足設計要求。

3.3.2 臨時墩應力

正式頂推期間左右幅橋1#臨時墩墩底出現最大應力值分別為71.82 MPa和41.79 MPa(見圖4)。

圖4 頂推階段1#臨時墩應力變化

結果顯示,1#臨時墩墩底應力變化在整個頂推期間均滿足規范和設計要求。

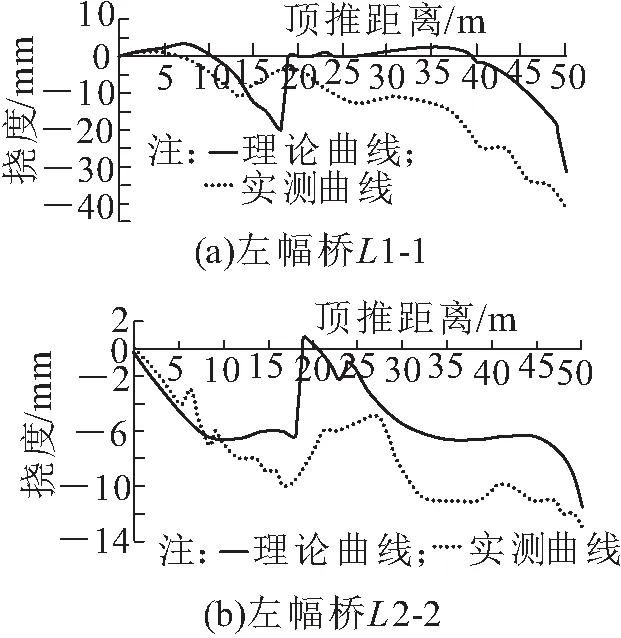

3.3.3 結構變形

通過對頂推階段進行實時的監測,選取了導梁最大懸臂狀態下位移最大的L1測點、頂推體系受力的關鍵點——鋼導梁與混凝土梁結合部位L2測點為典型控制測點。由圖5可知,導梁及頂推梁段實測變形曲線與理論變形曲線相近。

圖5 頂推過程控制測點變形曲線對比

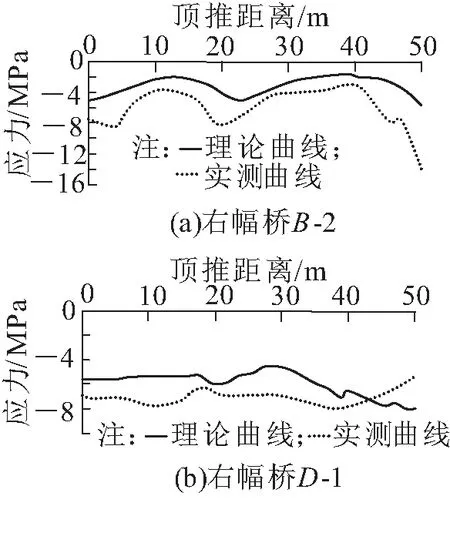

3.3.4 結構應力

圖6所示為頂推過程中典型永久墩位置截面B、梁跨中典型臨時墩位置截面D測點應力曲線。由監測結果可知,結構出現的壓應力最小值為1.3 MPa,未出現拉應力,在整個頂推期間受力狀況良好,各截面實測應力值趨勢與理論應力值相符。

圖6 梁體關鍵截面測點應力曲線對比

北環鐵路分離式立交橋在頂推過程中,導梁與混凝土梁結合處未見異常,1#臨時墩位移量符合設計要求,梁體線形及應力在合理范圍內,頂推就位精度滿足設計要求。通過實時監測,指導頂推施工,分離式立交橋共歷時4 h,安全順利完成整個頂推施工。

4 結論

(1)通過試頂推校驗了頂推系統工作狀態良好,各部位受力狀態與設計要求吻合。

(2)頂推過程中各截面實測應力值趨勢與理論應力值相符,未出現拉應力,主梁及導梁實測變形值符合設計要求。臨時墩柱變形和應力數據均符合設計要求。