隧道穿越溶洞及地下暗河施工技術

薛 琳

(中鐵十九局集團第二工程有限公司,遼寧 遼陽 111000)

近年來隨著國家西部開發及“一帶一路”國家戰略的推進,我國西南部山區交通基礎建設規模逐年增加。大規模喀斯特地貌和石灰巖地層形成的溶洞、暗河給隧道建設帶來了較大難度。由于溶洞、暗河的發育受區域地質、地形地貌、地質水文、自然環境等因素影響,其發展規模和賦存形式因環境改變而會發生變化,山體內部隧道穿越溶洞、暗河的技術處理措施適用性是保障交通線路的運營安全和長久耐用的關鍵。本文結合西成鐵路客運專線寶成鐵路改線連蒙村隧道工程溶洞、暗河發育規律,提出了“封堵”、“疏導”、“加固”的技術方案,取得了較好的鐵路穿越溶洞、暗河的技術處理效果。

1 工程概況

西成鐵路客運專線是連接四川盆地與華北平原的第一條客運高速鐵路,是國家鐵路網“八縱八橫”重要通道之一,也是中國首條通過秦嶺的高速鐵路。受《鐵路線路設計規范》制約,新建西成鐵路客運專線于四川省廣元市利川區工農鎮取線既有寶成鐵路線路,既有寶成鐵路通過改線新建連蒙村隧道。寶成鐵路改線連蒙村隧道施工里程為BCDK338+840-BCDK340+145,隧道全長1 305 m,隧道最大埋深113 m,大部分段落屬于淺埋地段。隧道BCDK338+840-BCDK338+859.239位于R=400 m的曲線上,BCDK339+265.183-BCDK339+639.925位于R=800 m的曲線上,其余位于直線段。設計時速120 km,為有砟軌道結構。隧道主要不良地質為堆積體、采空區及煤層瓦斯、人工棄土、松軟土等。隧道工程距嘉陵江較近,為順河隧道。

2 地質和水文情況

地表水主要為嘉陵江江水,雨季流量大,旱季相對較小。地下水為第四系土層孔隙水及基巖裂隙水,水質具有硫酸鹽侵蝕。基巖節理裂隙發育,砂巖、礫巖具有良好儲水條件,由于地面切割劇烈,地勢陡峻,巖層深部可能有巖溶水發育。

3 溶洞及地下暗河段地質分析

3.1 地形地貌分析

隧址區域臨近嘉陵江流域,屬于構造侵蝕中低山、河谷地貌,受嘉陵江影響,地表切割劇烈,地形起伏變化較大,橫坡陡峭,隱性次生斷層較多。地表有砂巖、礫巖出露,增加了地表水的入滲和儲存條件。

3.2 隧道超前地質預報成果分析

隧道施工至掌子面里程BCDK339+760時(施工自大里程向小里程方向)采用TSP進行超前地質預報探測,探明前方不良地質發育情況,探測范圍為: BCDK339+760-BCDK339+660,接收器位置里程為BCDK339+810,探測成果如圖1所示。

圖1 TSP超前預報成果

從探測成果圖中可以看出,隧道掌子面前方40~60 m范圍內地震波波速反射異常。綜合分析P波、SH波、SV波及巖性參數,結合掌子面揭露情況判定BCDK339+720-BCDK339+700段為斷層破碎帶,節理裂隙發育,巖體破碎,巖溶較發育,可能存在較大溶腔,存在涌水可能。

3.3 地下河流及溶洞揭露情況

當本隧道施工至BCDK339+721位置時,在掌子面右側斜下方出現溶洞,無水,潮濕滴水,為充填型溶腔,充填物為塊石、泥沙等。經過探測,溶腔呈垂直隧道軸線方向發育,仰拱以下深度約2.0 m,寬度約20 m。經過現場論證,建議在保證安全的情況下進一步打開溶腔。經過兩循環施工后在BC DK339+718處溶洞進一步擴大。溶洞上部擴展至隧道邊墻中部,下方擴展至仰拱以下及隧道兩側;并在隧道左側邊墻處出現一條暗河,河寬約1.2 m、水流量約500 m3/h,河水從右向左斜向流動,線路中心線約呈120°。

3.4 溶洞、暗河發育分析

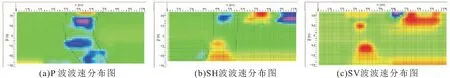

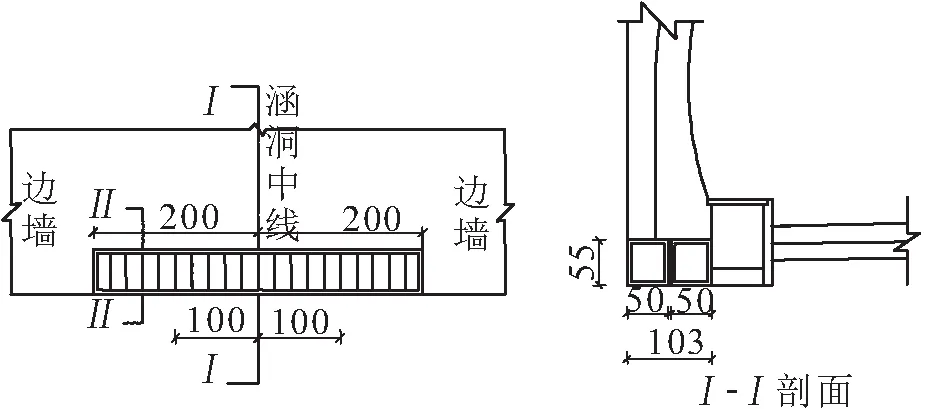

經過進一步施工揭露,溶腔展布空間分布于BCDK339+721-BCDK339+710范圍內,呈橢圓狀,腔體與隧道軸線近似垂直,左、右均超出隧道設計界限,在BCDK339+712處以暗河形式穿越隧道橫斷面,河寬約1.2 m,走向與隧道中心線呈120°,如圖2所示。

圖2 溶洞及地下河流走向平面位置(單位:cm)

經過地表踏勘并結合地質資料分析,此暗河處為一斷層破碎帶,主要受地表大氣降雨入滲影響,沿斷層破碎帶形成巖溶發育區。特別是在隧道穿越范圍內溶洞極為發育,巖溶自左向右及隧道兩側逐漸發展,個別小溶洞向上發展至邊墻位置。暗河上游與砂巖、礫巖層相接,暗河水以地表降雨入滲為主,水流量受季節影響,雨季流量大,旱季流量小,暗河流向為斜向下通往嘉陵江河道方向,通過暗流通道匯入嘉陵江。

4 關鍵施工技術

4.1 處理方案

采用地質鉆機進行地質鉆探,探明溶洞的走向、規模、形狀、深度、地下水位、地質情況等,為處理方案掌握第一手施工資料。監測地下水流的流量及雨季最大流量,為確定排水方案提供依據,并考慮最不利流量的過水面積。

根據溶洞及地下暗河揭露情況及發育規律,結合地質預報資料及區域地質情況,綜合分析地下水來源、規模及發展對隧道工程的近期及長期安全影響[1],經過現場專家論證,提出了對邊墻兩側小溶洞進行封堵、暗河主河道流向進行疏導、邊墻兩側及靠近隧道主體結構范圍進行注漿加固的綜合治理技術方案。具體處理措施如下:

(1)設計圖紙中BCDK339+721-BCDK339+706段為Ⅳ級圍巖,開挖后初期支護采用?22 mm鋼筋格柵+鋼架+3.5 m錨桿掛網進行噴射混凝土,二次襯砌采用加強復合式襯砌支護。根據現場溶洞、暗河揭露情況并綜合考慮到巖溶段全風化圍巖與弱風化圍巖段的圍巖壓力協調性,須設置5 m的搭接過渡長度。因此將BCDK339+726-BC DK339+701段Ⅳ級圍巖加強復合式襯砌的原有設計調整為Ⅴ級圍巖加強復合式襯砌,初期支護采用I25工字鋼鋼架+錨桿掛網噴射混凝土。

(2)隧道結構下方主河道位置設置?1.5 m的鋼筋混凝土圓管涵通道,保證地下暗河水的順利通過。

(3)在隧道襯砌邊墻的下方溶洞及暗河范圍內,設置邊墻底托梁,提高襯砌邊墻基礎的承載能力,保證隧道襯砌的整體穩定性。

(4)隧道地面溶洞采取清淤處理,邊墻兩側溶洞洞穴內注C20混凝土,并采取封堵墻加固,減少巖溶水對隧道支護結構及周邊圍巖的進一步侵蝕。

4.2 地下河流段處理

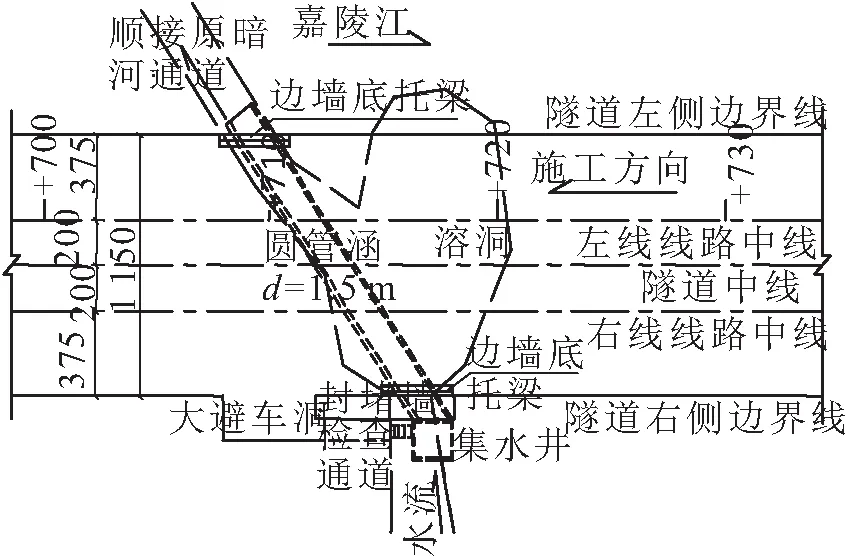

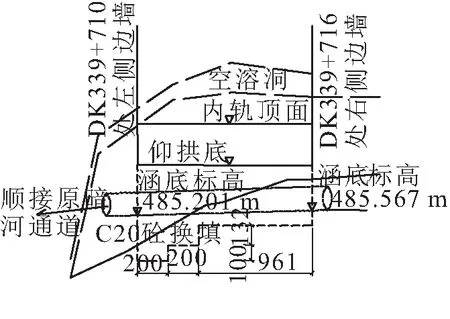

由于地下河流穿越隧道橫斷面,重點處理方法是將水向隧道外圍疏導,防止地下暗河水對隧道結構沖刷及破壞,造成隧道運營期出現路面涌水,影響正常通車運營[2]。據探測,此暗河河道斜向下流向嘉陵江河道方向,通過暗流通道匯入嘉陵江。根據暗河的流向及豐水期暗河河水水位的實際情況,在隧道仰拱下設置?1.5 m的圓管涵通道排水,處置斷面如圖3所示。

圖3 地下河流處理措施橫斷面(單位:cm)

4.2.1 圓管涵基底處理

將隧道線路下方暗河河道及兩側進行清淤、清障處理并清至穩定的基巖,使暗河順暢,保證河水順利通過隧道線路,采用C20混凝土進行回填并作為管涵涵底基礎,涵底基礎厚度不小于80 cm。

4.2.2 圓管涵施工

根據暗河河道走向及對隧道結構、隧道周圍巖體影響,設置圓管涵方向與隧道軸線方向夾角為120°,入水口凈深1.5 m,涵底縱坡3%,入水口前應清淤順坡,出水口處與右側暗流既有通道貫通。

4.2.3 集水井設置

為避免豐水期地下暗河泥沙及塊石對圓管涵堵塞和沖擊,避免河水過大對隧道結構造成沖刷,在管涵進水處設置一長×寬×深=1.5 m×3.0 m×1.5 m的集水井,起到沉底泥沙和塊石作用。

4.3 襯砌邊墻底托梁處理

由于暗流河道斜跨隧道斷面,造成隧道襯砌的邊墻底承載力下降,因此在隧道邊墻底設置托梁縱跨暗流通道,作為襯砌混凝土的基礎加強,同時在施工過程中確保托梁底與圓管涵之間回填密實。

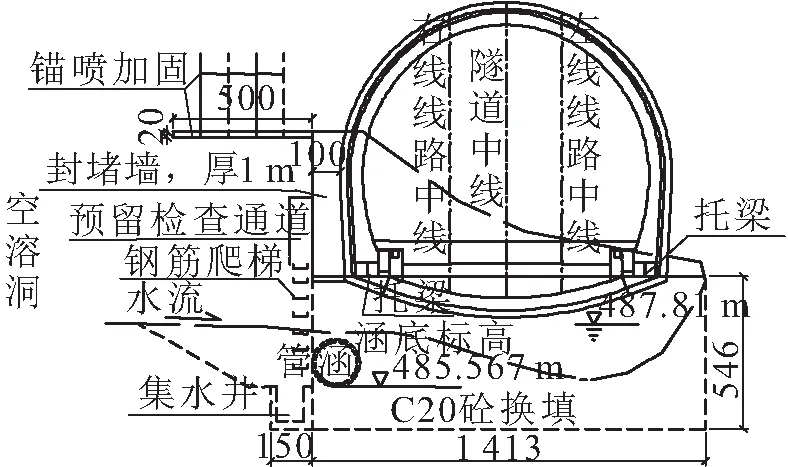

4.3.1 底托梁設計

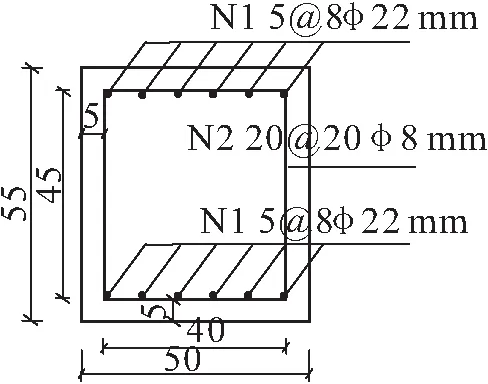

襯砌邊墻托梁及截面設計如圖4所示。

圖4 邊墻底托梁(單位:cm)

4.3.2 托梁施工

(1)隧道邊墻底處溶洞進行清淤,清至穩定的基巖,采用C20混凝土回填至托梁底標高。

(2)每側邊墻底托梁布置兩榀,托梁鋪設前采用M10砂漿找平,托梁跨越圓管上方1.5 m后向前后各延伸不少于1 m,每榀托梁的尺寸為400 cm×50 cm×55 cm。

(3)托梁采用C35混凝土預制,配筋情況如圖5所示。

圖5 托梁鋼筋布置(單位:cm)

4.4 布設檢修設施

為了保障隧道運營期間及時檢查管涵堵塞及巖溶發展情況,在原有設計的基礎上,調整隧道相鄰的大避車洞位置,在BCDK339+710大避車洞處預留一處檢查通道,可到達溶洞空腔內及圓管涵內,并設置鋼筋爬梯可下到集水井和涵管入口處進行清理和疏通工作[3]。

4.5 臨近隧道周圍溶洞處理

自BCDK339+721開始,地面出現溶洞,多為泥夾石充填,在BCDK339+718處溶洞擴充至地面以下及隧道兩側,個別位置還出現空腔,而兩側向上發展的溶腔只到邊墻的位置。根據實際情況,地下部分采取清淤并采用C20混凝土回填方案,邊墻兩側的溶洞采取初期支護預留注漿口泵送C20混凝土回填方案。臨近隧道周圍溶腔處理范圍如圖6所示。

圖6 溶洞走向縱斷面(單位:cm)

(1)由于DK339+716處左側為溶洞空腔,設置1 m厚C20混凝土封堵墻,縱向延伸至DK339+710。

(2)線路兩側(尤其是左側)溶腔或暗河通道可能因施工掉塊等已充填堵塞,施工中需對充填物清除干凈,以保證排水及泄洪暢通。

(3)將地面以下溶洞范圍進行清淤,清至穩定的基巖,用C20混凝土回填密實。

(4)邊墻兩側位置的溶腔在施工初期支護時預留泵送混凝土灌注孔,當噴射混凝土強度滿足設計要求時采用C20混凝土泵送回填,混凝土厚度不小于2 m。

5 結束語

連蒙村隧道工程中,根據隧道溶洞的形態和發育情況及地下河流實際工程特征,制定出合理有效的施工處理方案。在施工中需根據實際地質情況,對隧道溶洞及地下暗河處理進行動態設計,現場合理調整施工,以達到滿意的施工效果。