既有獨柱墩連續剛構橋加固措施及效果分析

王媛媛, 孫愛芬

(山東華鑒工程檢測有限公司,山東 濟南 250100)

獨柱墩橋梁是橫橋向用單柱來支撐上部結構的橋梁,常見于高速公路、城市市政道路跨線橋梁、匝道橋梁等。與多柱式橋梁相比,該結構因其占地少、能有效改善橋梁下部結構布局、橋型美觀而受到廣大橋梁設計者的歡迎。然而,由于該橋梁結構采用的是單點支撐型式,上部結構的橫向抗傾覆能力在橋面偏載作用下受到極大地考驗,抗傾覆能力不足將導致橋梁出現整體橫向失穩。近年來,全國已經發生多起獨柱墩橋梁傾覆坍塌事故,造成不同程度的人員傷亡及財產損失。本文結合實際工程,針對獨柱墩橋梁抗傾覆能力不足的問題,提出了相應的加固方法,并進行了加固效果對比分析。

1 橋梁概況

1.1 橋梁基本信息

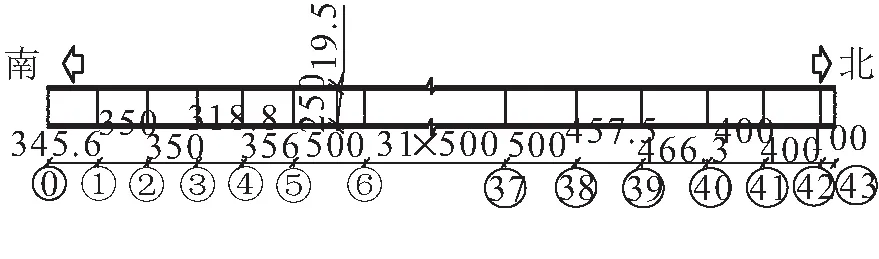

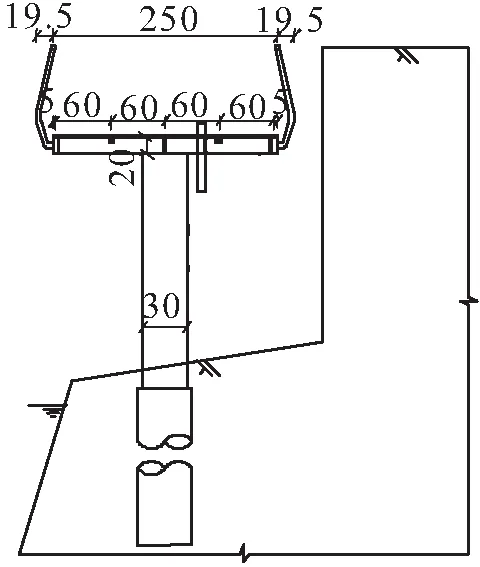

橋梁為人行橋,單幅,共43 跨,橋梁全長200.442 m。上部結構為(3.456+2×3.5+3.188+3.56+33×5+4.575+4.663+2×4+1)m 的鋼結構連續剛構。橋面全寬均為2.89 m,橫向布置為0.195 m(欄桿)+2.5 m(人行道)+0.195 m(欄桿),下部結構均為直徑為30 cm 的鋼筋混凝土單柱式墩(局部平臺位置為雙柱式橋墩),樁基礎。橋梁平面、橫斷面分別如圖1、圖2所示。

圖1 橋梁平面布置(單位:cm)

圖2 橋梁橫斷面(單位:cm)

1.2 橋梁現狀

該橋施工工期4個月,竣工投入使用后,建設方發現在行人走動時,橋面出現明顯異常晃動。為了確保橋梁結構的安全使用,建設方委托檢測單位對該橋進行了現場檢測及技術狀況等級評定。根據現場外觀檢測的情況,該橋梁存在的主要病害如下:

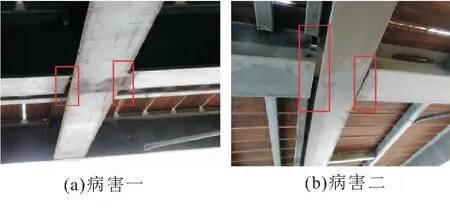

(1)全橋范圍內橫梁與縱梁連接處存在焊縫未焊滿或未焊接現象,如圖3所示。

圖3 縱梁與橫梁連接處未焊接

(2)縱梁和橫梁鋼板螺栓連接不到位。

(3)全橋墩柱上方預埋鋼板不到位、鋼板整體銹蝕等,如圖4所示。

圖4 墩頂預埋鋼板病害 圖5 墩柱環形裂縫

(4)部分墩柱距墩頂0.7 m范圍內存在環形裂縫,縫寬0.10~0.19 mm,如圖5所示。

2 橋梁病害分析及加固建議

2.1 橋梁靜載試驗

為了測試橋跨結構在設計荷載作用下的受力性能,掌握結構的實際工作狀況,對該橋病害集中的第30跨進行了靜載試驗,取受力最不利的中縱梁及邊縱梁進行測試,控制斷面為中縱梁及邊縱梁的支點截面、跨中截面[1]。測試主要內容為各級荷載下截面各控制測點應變及觀測固結處焊縫固結情況,具體測試結果如表1所示。

表1 靜載試驗測試截面應變/撓度檢驗系數

本段橋梁靜載試驗各工況加載過程中控制截面均未發現異常現象,各截面的撓度及應變校驗系數見表1。依據《城市橋梁檢測與評定技術規范》(CJJ/T233-2015)的要求,結構校驗系數不應超過1.0,試驗跨控制截面強度及剛度均不滿足設計要求。

荷載試驗結果顯示橋梁上部結構的強度、剛度不滿足設計荷載的要求,不能保證結構安全使用,因此必須及時采用合適的方式對橋梁進行維修加固,保證安全運行。

2.2 病害分析

(1)該橋梁上部結構存在橫縱梁連接處焊縫未焊滿或未焊接、螺栓連接偏位等施工質量問題,導致上部結構縱橫梁連接無法達到原設計的剛接狀態,這些因素直接導致結構在荷載作用下的橫向分布不良,大大降低了結構的強度及剛度,結構在荷載作用下可能局部出現較大的應力及變形。

(2)連續剛構橋獨柱墩墩梁固結點的剛接程度是決定橋面抗傾覆能力的關鍵。本橋由于施工質量不良:墩頂預埋鋼板不到位、墩頂混凝土澆筑不密實,導致部分墩梁固結點無法達到原設計的剛性連接,橋面的抗扭剛度遠遠小于原設計的狀態,從而造成橋面較大的晃動及扭轉變形。

(3)由于墩梁固結點施工質量問題,各墩的墩梁結點剛度大小不一,上部結構在最不利偏載作用下產生的傾覆翻轉扭矩集中分布在各墩梁固結點,進而造成墩身出現了環向的彎拉裂縫。此裂縫為結構受力裂縫,需重視。

綜上所述,本橋質量不佳,結構病害較多,對橋梁結構承載力及抗傾覆能力影響較大。

2.3 維修加固建議

為保證橋梁上部結構梁體的強度、剛度符合設計要求,避免梁體出現較大的應力、變形甚至橋面翻轉傾覆,避免橋墩出現環向彎拉裂縫,結合橋梁的實際情況,建議在采取補設焊縫等彌補施工質量缺陷的同時,對該橋的抗傾覆承載能力進行加強。加固方式分別為:

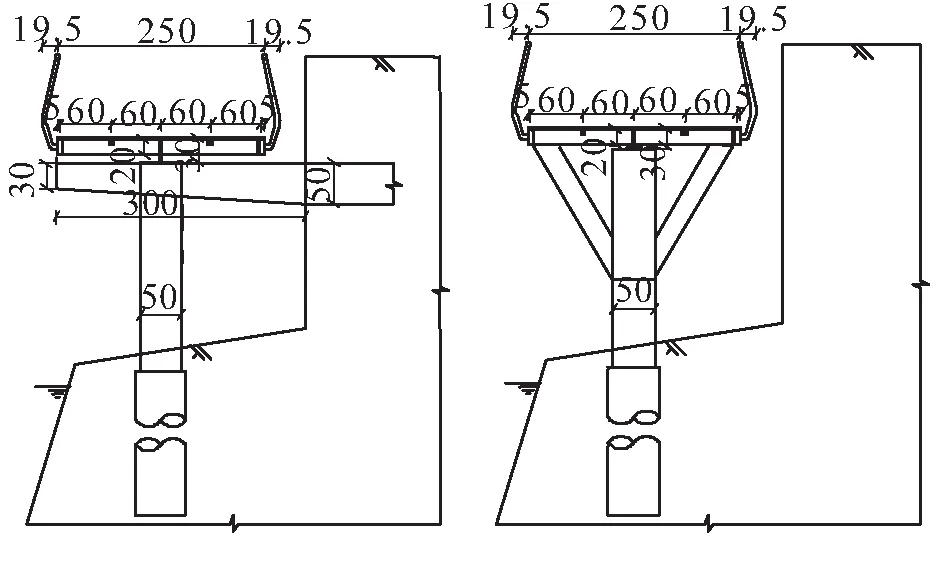

(1)在兩個固結墩之間縱橋向跨中位置,橫向布設尺寸為(500~300)mm×300 mm×12 mm×18 mm的變截面H 型鋼懸臂肋梁,懸臂梁端部錨固于橋側道路的擋土墻內,如圖6所示。

(2)在墩柱上方1.2 m 范圍內加設抱箍,兩側各加設一道H 型鋼斜撐,斜撐與橫梁、抱箍均采用焊接連接,如圖7所示。

圖6 懸臂肋梁加固(單位:cm) 圖7 墩頂抱箍+斜撐+橫梁加固(單位:cm)

3 加固效果分析

為了評估橋梁的承載力現狀并對比分析不同加固方式的加固效果,選取本橋4×5 m的跨徑橋段,對其上部結構承載力進行了建模計算。

3.1 建立有限元模型

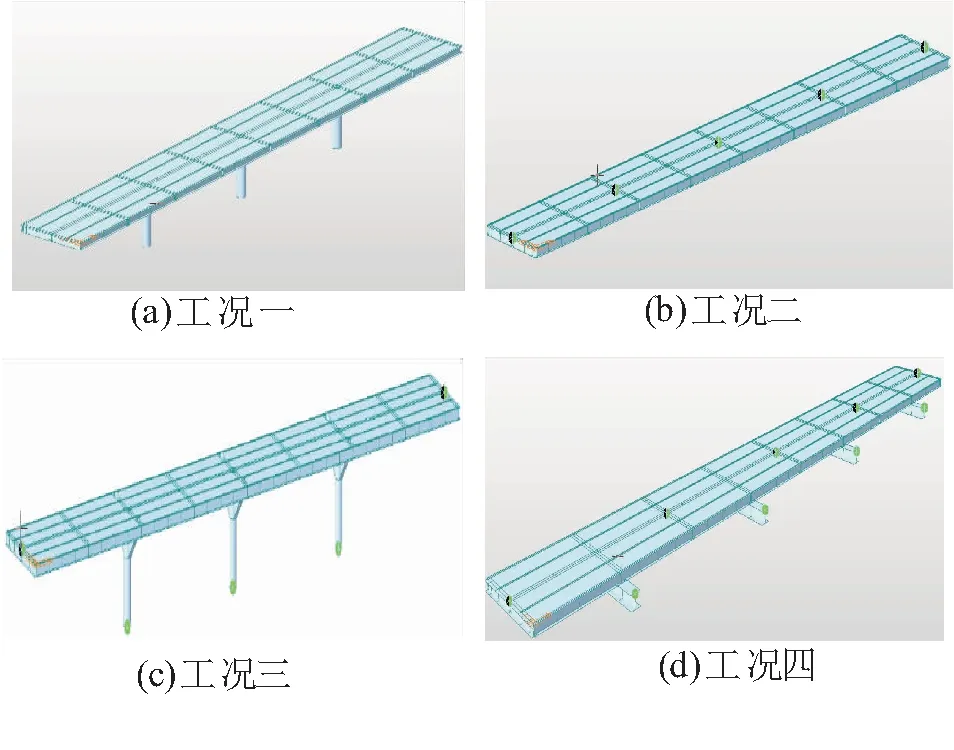

采用大型有限元程序MIDAS Civil -2020進行結構分析計算,按照橋梁結構的不同狀態,分別對原設計狀態及不同加固方式的橋梁建模計算,對如圖8所示的四種工況進行建模分析。

圖8 橋梁有限元模型

(1)工況一,剛構橋(原設計狀況)。

(2)工況二,連續梁橋(橋梁病害服役狀態;考慮墩梁連接質量較差,除中間節點為剛接,其它位置的墩梁連接定義為鉸接,建立連續梁橋模型,更好的模擬橋梁的現狀受力狀態)。

(3)工況三,剛構橋(采用墩頂抱箍+斜支撐加固后的狀況)。

(4)工況四,連續梁橋(采用增設橫向懸臂梁加固后的狀況,橫向懸臂梁縱向每跨居中設置一道)。

3.2 結果分析

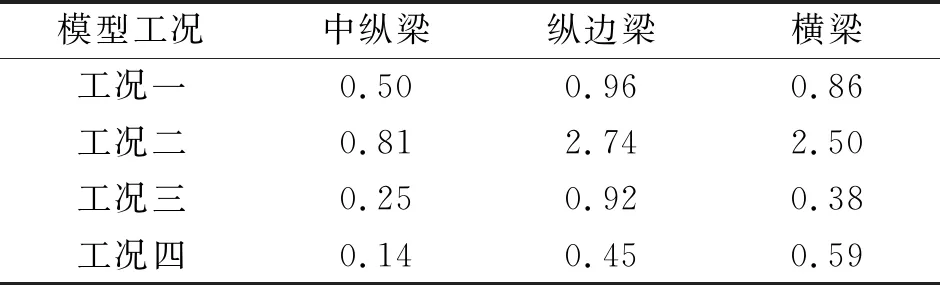

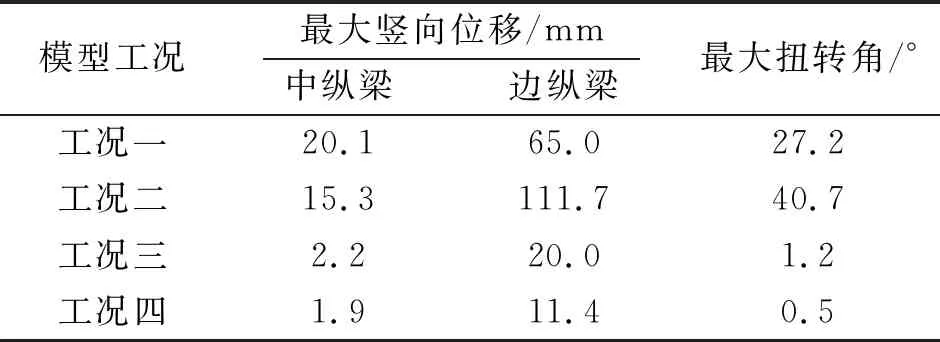

強度:上部結構縱、橫梁在最不利荷載作用下控制截面的最大應力比驗算結果如表2所示。

表2 截面強度驗算(應力比)

變形:上部結構縱、橫梁控制截面的最大豎向位移、最大傾覆扭轉角如表3所示。

表3 各工況下變形驗算結果

通過對建模計算數據的對比分析,得到以下結論:

(1)原設計狀態下,上部結構在最不利偏載作用下的抗傾覆能力不足,將出現較大的扭轉變形;各截

面的撓度及應變均不滿足《城市橋梁養護技術標準》(CJJ99-2017)要求,在施工質量不達標的情況下,結構的抗傾覆能力將進一步降低,在最不利荷載作用下將出現橋面橫向傾覆甚至垮塌的危險。

(2)采用增設墩頂鋼抱箍、增加懸臂鋼橫梁的方式均可以較大增強結構縱橫梁連接及墩梁的連接質量、增強結構的強度及整體剛度,可使橋梁結構的整體受力狀態接近原設計受力狀態,減小縱梁的跨中豎向變形,并大幅減小橋面的橫向翻轉變形,使結構剛度滿足設計規范的要求。

(3)與墩頂增設鋼抱箍的加固方式相比,采用增設懸臂鋼橫梁的加固方式對橋梁上部結構的強度、整體剛度的加固效果更好,同時不會對橋墩的受力狀態造成影響。因而,建議在有條件的情況下,優先選擇增設懸臂鋼橫梁的加固方式,對橋梁進行加固維修。

4 結論

本文針對既有獨柱墩連續剛構橋梁使用過程中出現的上部結構明顯晃動問題,通過外觀檢測、靜載試驗等方法的綜合運用,掌握了橋梁病害的成因;提出了針對性的加固建議,并對比分析了不同加固方式的加固效果。得到的主要結論如下:

(1)本橋因施工質量控制不良致使獨柱墩連續剛構體系的抗扭剛度不足,在最不利偏載作用下,上部結構出現明顯的扭轉變形,進而使用過程中出現嚴重的橋面變形及晃動,抗傾覆能力不足。

(2)本文提出的增設墩頂鋼抱箍、增加懸臂鋼橫梁的方式均可較大的提高結構的強度及剛度,并極大的提高獨柱墩的抗傾覆能力、降低橋梁傾覆翻轉的危險,保證橋梁的結構安全。