描繪構建“中國翻譯學”的路線圖?

——張柏然譯學思想的話語鏡像與價值重構

魏向清 劉潤澤 黃鑫宇 董曉娜 劉諭靜 沈家豪

(南京大學外國語學院/南京大學中國語言戰略研究中心,南京210023;南京大學外國語學院,南京210023)

提 要:“中國翻譯學”這一術語的提出旨在強調中國翻譯研究的獨特性。基于這一概念標簽,中國翻譯研究的學術合法性及其在世界翻譯研究文化多樣性中的特殊價值得以進一步彰顯。張柏然先生作為“中國翻譯學”堅定的倡導者之一,始終踐行著從價值自覺、問題自知到理論自足這一以中國為本位的譯學研究的文化自信道路,為中國譯學的未來自主發展與當代譯學話語構建提供前瞻性的思想引領。本研究立足于翻譯學作為地方性翻譯知識生產的實質,剖析“中國翻譯學”的認知起點、歷時演進與實踐路徑,以此描繪張柏然構建的“中國翻譯學”路線圖,并重釋其譯學思想的深層價值。

1 引言

在中國當代譯學研究領域,“中國翻譯學”概念的正式提出通常可追溯至20世紀80年代末期,以方夢之的《發展與完善我國的譯學研究體系——談建立中國翻譯學》一文中的關鍵詞為顯性術語標記。由此,圍繞“中國翻譯學”這個重要術語展開了持續近四十年的理論探討,其中的學術觀點紛爭不啻中國當代譯學理論研究中一道獨特的風景。事實上,這其中還交織著有關“翻譯學”學科建設的長期爭議。眾所周知,自1951年董秋斯率先提出“翻譯學”學科建設的主張起,到2013年“翻譯學”被正式列為外國語言文學一級學科的二級學科方向,“翻譯學”學科體制建設基本完成,表明“翻譯學”作為學科已經獲得翻譯學科共同體內部、其他學科共同體及學科共同體外部的一致認可。我國“翻譯學”學科經過六十多年的努力得以確立,標志著中國翻譯理論與實踐研究的現代化與國際化發展進程的重要推進。相較而言,“中國翻譯學”作為“翻譯學”的下位概念術語,在我國翻譯研究共同體內部仍未完全被接受,這與學界對此概念認知的視角差異有很大關系。如果說“翻譯學”學科的體制化確立更多強調的是“由學者組成的共同體形成有序的組織結構”(王雪梅2017:32),那么“中國翻譯學”則更應該從學科構建的知識邏輯去界定和思考。換言之,“中國翻譯學”能否作為“翻譯學”研究的分支要從學科作為知識生產場域的本質特征去考量,而非取決于學科體制化的構成形態屬性。

“學科的本質是知識,知識是學科的質的規定性……沒有知識的生產、發展和創新,就不可能有學科的孕生、存在和發展。”(李梟鷹齊小鹍2019:27)就學科生成和發展的知識邏輯而言,我國的“翻譯學”作為學科要在知識生產、發展和創新方面獨立于先前主要歸屬的比較文學或語言學學科,而“中國翻譯學”則應該在中國翻譯知識生產、發展和創新方面獨立于西方翻譯學學科體系。這與翻譯學作為基于翻譯實踐的學科特殊性相吻合。翻譯實踐涉及兩種異質的語言與文化,不同“語言對”的特殊性往往為翻譯實踐帶來差異性,這種差異性在很大程度上會造成翻譯理論形態與實質的不同。對此,我們比較一下中西譯論的理論形態與思維方式,甚至術語的使用便能了然。“中國翻譯學”,顧名思義,是指基于中國翻譯實踐的特殊性而產生的譯學知識集合。回溯中國翻譯實踐史,歷次翻譯高潮期,中國翻譯實踐最鮮明的特征在于其所涉及的“語言對”之間巨大語言文化差異的影響,即所謂遠距離語言之間的跨文化交際實踐,籍此而產生的中國譯學知識,自然與很多西方近距離“語言對”之間翻譯實踐的理論抽象呈現出不同的狀貌。正是這種源自不同“語言對”實踐特殊性的翻譯理論研究構成“翻譯學”的各類型分支,且具有互補性,它們是探究“翻譯學”普遍性規律的多樣性實踐基礎。離開這種人類翻譯實踐“語言對”類型的多樣性基礎,翻譯理論普遍性的探究在很大程度上無異于緣木求魚。對于這一點,“中國翻譯學”堅定的倡導者和實踐者之一——張柏然,以其數十年的理論思考為我們描繪出構建“中國翻譯學”的路線圖,其前瞻性的譯學思想將為中國譯學的未來發展提供重要的精神引領。

2 “中國翻譯學”的認知起點

在我國當代譯學研究領域,“中國翻譯學”這一術語自提出以來就一直飽受爭議,至今也未在學界達成充分的共識。究其原因,以往的爭議焦點在于“中國翻譯學”的認知起點和概念內涵。在是否應確立“中國翻譯學”這一譯學研究國別分支的問題上,比較有代表性的一種聲音是以“翻譯學”學科的科學屬性為出發點,強調其科學性,比如,“翻譯學是一門科學,是四海皆準的,因此不宜提‘建議有中國特色的翻譯學’的口號”(穆雷1989:77),“我們不宜提要建立有中國特色翻譯學的口號,這樣會陷入狹隘的民族主義的泥坑,不能產生科學的、具有廣泛應用價值的現代譯學理論”(譚載喜1995:16)。對此,另一些學者有不同的認識(羅新璋1983,劉宓慶1990,張柏然姜秋霞1997)。其中,張柏然從“翻譯學”學科的人文屬性出發,認為其“既不同于人文社會科學,也不同于自然科學”(張柏然2008:82),并明確指出“翻譯學在本質上是一類價值建構和意義闡釋為目的的價值科學或文化科學”(張柏然2002:58),故“翻譯理論不同于自然科學理論,至少在相當一段長時間內,還不可能形成一種真正具有世界性意義的譯論”(陶李春張柏然2017:67)。顯然,這兩種觀點的根本分歧在于它們各自對“中國翻譯學”的認知起點不同,前者注重“翻譯學”的科學性,而后者則強調“翻譯學”的人文性。應該說,這兩種觀點關注“翻譯學”學科屬性的不同方面。但從學科的知識集成本質來看,“翻譯學”學科的人文性是其知識價值不可忽略的重要內容。“翻譯學”普遍性知識的抽象無法脫離人類翻譯實踐地方性知識的多樣性基礎。值得注意的是,這種多樣性是指基于翻譯實踐類型的知識多樣性,涉及源自翻譯實踐文本類型以及“語言對”類型等多種知識生產的特殊性。這其中,“語言對”類型差異尤其值得重視。眾所周知,現代翻譯學作為學科的構建與發展主要是基于西方譯學的代表性知識生產,而西方譯學知識的生產與發展所依托的大多是近距離的西方“語言對”之間的翻譯實踐,并不具備“翻譯學”學科知識所需的天然普遍性。試想,如果我們忽略中國譯學實踐作為遠距離“語言對”翻譯實踐的類型特殊性,而僅僅建基于西方(大多為近距離語言間)翻譯實踐類型的西方譯論似乎也不足以勾勒世界譯學普遍性的輪廓。由此,我們可以看出,張柏然構建“中國翻譯學”的認知起點具有最根本的合理性,與“翻譯學”學科建設的普遍性并不沖突,實際上還是相互促進的關系。

基于上述認知起點,張柏然還有的放矢,緊扣“中國特色”這一關鍵概念要素展開充分論述,進一步闡明構建“中國翻譯學”路線圖上的目標任務。1997年,張柏然旗幟鮮明地倡導要“構建具有本國特色的譯學理論”,強調“我們要立足于中華民族的語言、文化、思維方式,從本民族的語言和現實出發,從漢—外,外—漢語言文化對比研究的實際出發,描寫翻譯實踐過程,展開翻譯理論研究”(張柏然姜秋霞1997:8)。“只有堅持各國、各民族的‘特殊性’和‘差異性’,我們才能營造多元、平等、對話的世界文化格局,才能最終完成對世界翻譯學的構建。”(孫會軍張柏然2002:6)而對于譯學“中國特色”的確切內涵,張柏然則深入“中國傳統”,發掘其深層次的知識價值,認為“中國譯學理論思維是感悟性強于思辨性,生命體驗力強于邏輯分析力”(張柏然2012:38),需要我們“利用自身智慧優勢,建立一種具有東方神采的‘感悟翻譯哲學’”(張柏然2008a:81)。除了“翻譯哲學”方面,張柏然還將“翻譯美學”作為“中國特色”譯學建設的另一重要內容。他指出,我國傳統譯論命題幾乎“都有其哲學—美學淵源”(張柏然張思潔1997:25),認為“傳統譯論的根本特色是從特定的價值取向考察美和翻譯藝術”(張柏然辛紅娟2012:1),中國傳統翻譯美學的價值指向在于維護人的自然感性和生命力量,展示中國人實現審美生存超越與從事翻譯藝術創造的內在規則與奧秘(張柏然辛紅娟2016:44)。由此可見,張柏然對于“中國特色”的概念解讀是深入中國翻譯實踐傳統的洞察與分析,上升到哲學與美學的層面,其文化自覺的高度是對“翻譯學”學科特殊性認知的重要參考。

更為重要的是,張柏然倡導構建“中國翻譯學”的目標并不囿于“中國特色”與“中國傳統”,而是面向現代化,面向未來,具有“翻譯學”學科建設與發展的時代追求。他認為,“具有中國特色的翻譯理論與具有普遍適用性的純翻譯理論是一個問題的兩個方面”(孫會軍張柏然2002:5),主張“西方譯論要引介,古代傳統精華也要理性繼承”(張柏然張思潔2001:91),“我們既要立足本位、也要參照外位”(同上1997:16),只有這樣才“有益于真正實現多樣共存互補的文化”(張柏然2012:38)。換言之,他一方面珍視譯學的“中國傳統”,同時更重視思考中國譯學如何與國際接軌,如何根治中國當代譯學研究的“失語癥”,讓中國譯學在當今國際譯學知識多樣性中有一席之地。另一方面,他還超脫于構建中國譯學及其理論本身,從中國譯學的獨特視角去思考當下世界翻譯學研究的普遍性問題。他認為,應該“充分地吸收和轉化中國傳統的翻譯學的學問” “以現代觀念去整理中國的譯論遺產,以探究中國譯論的現代價值和意義”(張柏然辛紅娟2005:73),特別要“激活其中有生命的部分、獲得現代闡述,使之成為當代譯學理論的有機組成”(張柏然辛紅娟2016:37)。他還強調:“建立中國翻譯學,就是要進行多角度、多學科的研究,結合中國傳統的宏觀描寫理論與西方的微觀分析理論,以中國語言、文化為基石,用科學的方法加人文觀照對雙語轉換過程中的各個機制進行描述,找出客觀規律與普遍性,確立語言翻譯的科學依據和依歸”(張柏然姜秋霞1997:16)。這一闡述比較全面地體現出其構建“中國翻譯學”的主要精神實質,即強調中國譯學研究的獨特“語言對”相關文化基礎,同時重視中西方譯學知識的互參互鑒,旨在為翻譯普遍性研究提供多樣性的依據。

3 “中國翻譯學”的現實坐標

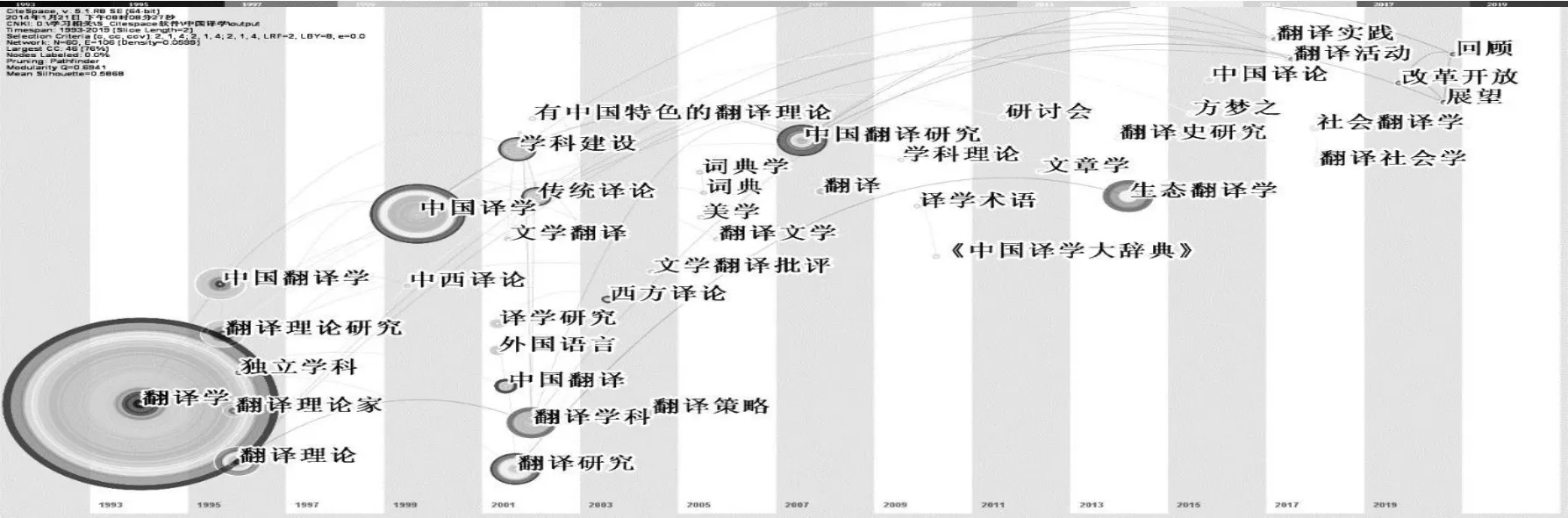

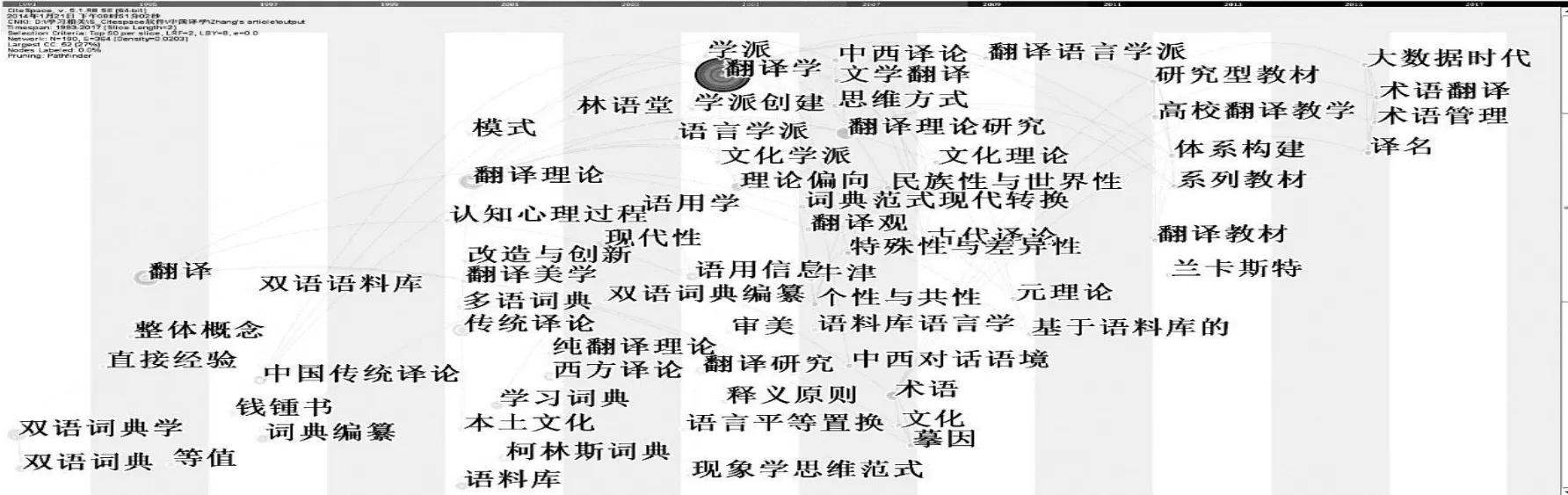

如果說張柏然構建“中國翻譯學”的認知起點體現出其對于翻譯學“中國價值”的認同,那么,這種知識價值取向的洞察力則來自他對于翻譯學“中國問題”的歷時性思考,其中包括基于“中國傳統”的“中國特色”定位。而這一定位實質上是張柏然在當代中國譯學發展現實坐標系中的“問題定位”結果。眾所周知,構建“中國翻譯學”的思想醞釀、產生與發展皆在中國當代譯學研究的知識生產空間中。如果我們以中國譯學歷時發展的時間軸為橫軸,以譯學空間的知識生產為縱軸,通過數據分析,就很容易構建“中國翻譯學”思想的現實坐標系,也就能夠進一步深度理解張柏然構建“中國翻譯學”思想的現實基礎。為此,我們用Citespace 知識圖譜軟件分別繪制張柏然譯學研究文獻(1993-2017)與同時期中國譯學研究文獻(1993-2020)的關鍵詞時區圖(圖1、圖2)①,旨在通過對比,捕捉其構建“中國翻譯學”思想產生與發展過程中可能的現實影響。基于相關數據分析和文獻細讀,我們發現,張柏然所提出的構建“中國翻譯學”的思想有深刻的中國譯學問題意識,是對中國當代譯學發展的不同階段中相關核心問題的系統性思考與積極回應。

圖1 中國譯學相關文獻關鍵詞時區圖(1993-2020)

圖2 張柏然文獻關鍵詞時區圖(1993-2017)

首先,關于“翻譯學”與“中國特色翻譯理論”的關系問題。從圖1和圖2中不難發現,1997年之前,中國譯學的問題域主要聚焦在“翻譯學”作為獨立學科的建設方面,而且相關研究與討論一直延續到2009年前后。當時,對于這一熱點問題,張柏然敏銳地意識到“構建具有本國特色的譯學理論”(張柏然姜秋霞1997)對于“翻譯學”學科建設的重要性,呼吁應“充分認識有中國特色的翻譯理論的重要性和緊迫性”(張柏然2012:38),并積極“提倡建立中國特色翻譯學……共同營造多元平等對話的世界翻譯理論格局”(同上2008a:83)。他進一步提出,“中國需要創建自己的翻譯學派”(張柏然辛紅娟2005),并明確倡導要“打造具有中國特色、中國風格、中國氣派的翻譯學學術話語體系”(同上2016:1)。由此可見,在我國譯界探討“翻譯學”學科建設的過程中,他所倡導的以中國特色翻譯理論為核心的“中國翻譯學”內涵在與時俱進,不斷深化,為中國的“翻譯學”學科建設提供重要的思想引領。

張柏然十分重視并多次論述中國特色翻譯理論的自主性與特殊性,奠定中國譯論特色論的基本觀點。所謂自主性,即具有“自我意識”且“自成體系”,建立在“自身特點”和“自己經驗”上,創造出譯學的“自身體驗”,這些論述都是基于當時譯學研究的具體問題。對于中國是否有建設“翻譯學”的基礎,他明確指出,“我們有自成體系的譯學思想”,我們的整體思維方式和審美思想是譯學理論發展的基石(張柏然姜秋霞1997:8)。對于翻譯學建設的方式,張柏然提出“自身特色”與“理論自信”。他認為我國有人類一流的翻譯經驗(張柏然辛紅娟2016:5),可以打造具有中國特色、風格、氣派的翻譯學話語體系。面對學界對特色論之“特色”提法的質疑,張柏然強調,特色不是反對普遍,而是從具體翻譯個性入手挖掘普遍共性,從民族性的建立引向多元的世界性。

此外,張柏然還從“文化戰略”的高度辯證論述中國特色翻譯理論價值的重要性與現實性。“文化戰略”并非“政治正確”式的振興傳統、棄今從古,而是理解翻譯本質與價值基礎上的必然選擇。從內來看,我國歷來視翻譯為救民族于危難的文化戰略武器,這是“最基本重要的中國特色”(同上:77),當下發展翻譯理論也有助于提升中國學術文化的國際影響力。從外而言,本國特色的譯論也是實現多樣互補共存世界文化的前提,是世界翻譯學建設的重要補充。他特別強調,“中國翻譯學術界需要冷靜客觀地保持中國翻譯文化理論研究向度的主體性自覺和作為新的知識形態的自覺”(同上:170)。對于這種基于文化自知的自覺和自信,就方法論而言,他認為,中國特色翻譯理論應站在“現代文化”立場上,找尋中國的“文化之根”并汲取西方譯學智慧,創建具有“文化精神”的翻譯學(張柏然2002:59)。簡言之,中國特色翻譯理論研究一要“具有國際眼光”,解決“中國翻譯問題”;二要“說自己的話”。

其次,關于“中國傳統譯論”的現代轉化問題。從圖1可見,我國譯學研究于2001年及2015年出現“傳統譯論”“中國譯論”的關鍵詞結點,傳統譯論成為當時譯學研究的重點問題。而對比圖2,自1997年到2008年,張柏然多次談及傳統譯論,特別是傳統譯論的揚棄與轉化成為其構建“中國翻譯學”的主要思想內容。他認為,傳統譯論乃我國譯學建設之“母題和本根”(張柏然辛紅娟2016:35),本國翻譯經驗是基本的認知材料,是書寫自我翻譯理論原創性的根據,也是“整個知識體系的骨架和網絡”(張柏然2008b:86)。因此,傳統譯論是不可多得的理論資源。他還對傳統譯論的特點與利弊有清醒的認識,“傳統譯論的概念、范疇和命題,帶有具象性、比喻性、感悟性、經驗性的特征……它不作界說,它把個別要素在感悟中綜合成一個有機整體”(張柏然辛紅娟2016:43)。由于這種超越性思維特點,直接搬用傳統譯論概念將使中外思想難以交流,或“難以闡釋當代現代性啟蒙下發生的新譯學現象”(張柏然張思潔2001:92),因此必須進行理論重構。“對傳統譯論的理性繼承并不意味著把古代和近代的譯論生遷硬徙到當代譯論之中”(張柏然辛紅娟2016:34),而是“激活其中有生命的部分、獲得現代闡述,使之成為當代譯學理論的有機組成”(同上:37)。現代譯學缺乏與傳統譯論的血肉聯系,因此傳統譯論的轉化必須在現代譯學理論基礎上進行分離、重釋,使之與現代、西方譯學理論融合,形成新形態。面對學界“腐儒式”地批判西方譯論或機械套用比附中西概念的做法,他明確指出二者的思維互補性。更為重要的是,他還提出切實可行的傳統譯論現代轉化途徑。“對古代譯論具體的理論范疇從局部開始進行逐步清理;同時不能照搬古代譯論的范疇體系,而要在整體上了解古代譯論的根本精神和總體特征,對其加以改造以資今用。”(同上:35)“從范疇研究到體系研究”,即從傳統譯論范疇的思維、邏輯、指述和結構特點引向宏觀的傳統譯論的深層研究,是實現傳統譯論現代價值的重要方式。他本人也身體力行地對譯學經典進行“還原釋讀”,如對馬建忠“善譯”思想的重釋即是重要的佐證。從圖1可以看出,“傳統譯論”和“譯學術語”分別是我國譯學文獻2001年與2011年區間的關鍵詞,這在一定程度上體現出與張柏然構建“中國翻譯學”思想的高度重合。

第三,關于“中國翻譯美學”的獨特性問題。從圖2的數據分析結果來看,張柏然在“中國特色翻譯理論”及“中國傳統譯論”研究的基礎上,前瞻性地提出“中國翻譯美學” 的獨特性問題(2001),并進行開創性的探討。他對“中國翻譯美學”獨特性的關注主要體現在兩個方面。第一,對中國翻譯理論發展中輕視或放棄本體研究的現狀,他認為應重視翻譯美學本體的哲學進路。他指出,中國翻譯理論研究中對元理論的思考是被普遍意識到但未得到有效處置的問題(張柏然辛紅娟2009:95),這一趨向在當代翻譯美學理論研究中同樣存在。對“中國翻譯美學”研究的方法論問題,張柏然強調從發掘傳統翻譯美學的“詩性智慧”和直覺思維著手,體現出其構建“中國翻譯學”的明確取向。他還進一步以傳統美學觀照中國傳統翻譯批評模式,認為中國傳統翻譯批評具有詩性特征,其思維模式在于從特定價值取向考察美與翻譯藝術,這種宏觀直覺經驗的美學傳統形成類比聯想—象征描述為主體的翻譯批評方式(同上2012:1)。

在對“中國翻譯美學”獨特性問題關注的同時,張柏然仍不忘與西方美學傳統的互參比較。他全面分析中西美學傳統與翻譯批評的不同范式,重新認識傳統批評的理論價值,而其缺憾和局限可借助西方批評參證解決(同上2016:58)。比如,他以中西美學審美方式的“知覺體悟”和“辯證邏輯”之分,推演至中西民族心理和文化背景差異,進而描寫中西譯學之異(同上:22)。他對傳統譯論的分析也基于美學的優勢與缺陷——美學體系的間斷性、非系統性等導致傳統譯論思維模式的主觀感性(張柏然張思潔1997:29。)張柏然以翻譯美學為切入點,細致入微地探討傳統譯論和翻譯理論建設問題,其開創性研究為“中國翻譯學”建設提供全新的思路與借鑒。

綜上所述,“中國特色翻譯理論、傳統譯論與翻譯美學”是張柏然構建“中國翻譯學”思想的重要內容,也是他對同時期中國譯學發展的一些關鍵問題的回應。其中,中國特色翻譯理論是中國翻譯學建立的主要方式,是宏觀層面理論意識的呼吁;傳統譯論是中國翻譯學的根本資源,是中觀層面實踐方向的指引;翻譯美學是中國翻譯學的核心主題,是微觀層面理論發展實操。張柏然構建“中國翻譯學”的思想無一不是在中國當代譯學發展現實坐標系中的問題定位結果和對“中國翻譯學”建設的具體踐行。

4 “中國翻譯學”的理論參照

張柏然譯學思想的形成與發展體現出鮮明的價值取向和問題意識,即立足于中國譯學知識的學科價值,以當代譯學研究的核心問題為現實參照,其研究與論述并非就翻譯而論翻譯,而是從世界文化發展與中國學術建設的角度,高屋建瓴地描述“中國翻譯學”的建設圖景。在具體研究過程中,他借鑒古今中外的多學科學術資源,充分彰顯出其學貫中西的深厚學養和跨學科方法論意識。對此,我們以張柏然譯學思想匯總之作——《譯學叩問錄》為話語樣本,重點對其參考文獻(共361 篇)進行人工統計分析。首先,從張柏然譯學研究所參考的理論來源看,在361 篇引用文獻中,62%為關于中國或中國學者的研究,包括中國文學、中國語言學、中國歷史等;33%為西方研究,如西方文學、西方哲學、西方語言學、西方譯學等;還有5%的是比較研究,如比較文學、比較文化、比較譯學。由此可見,其研究以中國問題與中國背景為主,兼顧西方理論成果與比較研究的理論,其理論來源具有中西融通的知識多樣性。其中,比較文學、比較譯學、比較哲學等涉及中外思想對比的研究占到一定比重,他多次援引安樂哲、劉宓慶等學者有關中西思想比較的論述,闡述中西思維、方法等諸多層面的異同。其次,就其譯學研究參考文獻的所屬學科而言,36%為譯學文獻,文學文論、語言學、哲學、文化藝術緊隨其后,所占比例相當,分別為17%、16%、14%和13%,反映出其思想的形成與發展依托的是廣泛而均衡的人文社科理論,這與其所主張的“翻譯學”研究的人文性特質非常一致。我們還發現各領域的經典文獻與思想資源——如伽達默爾、海德格爾、巴赫金、薩義德等的哲學思想;梁啟超、胡適、魯迅等的文化觀點;蒙娜·貝克、巴斯內特等的譯論,等等。這也有力地佐證其所倡導的學術觀點——中西學術并非對立,而是互參互鑒的關系。“中國翻譯學”的構建并非民族沙文主義,而是站在世界翻譯學乃至世界文化高度上的理論思考;并非故步自封,而是在自覺自知的前提下,兼容并蓄,推陳出新的文化自信實踐。

在上述數據統計分析的基礎上,我們還通過文本細讀深入探究張柏然譯學思想生成與發展過程中對中西學術思想借鑒與參照的具體情況。特別值得注意的是,張柏然曾就“中國翻譯學”的構建提出3 條道路:“第一,以現代觀念去整理中國的譯論遺產,探究中國譯論的現代價值與意義。第二,以創造性思維對西方譯論流派進行變異,在世界譯論流派史上刻上中國的名字。第三,以中國文化的整體性,去整合西方片面精確的譯論,使之在更高的文化層次上得以整合與優化”(張柏然辛紅娟2005:73)。顯然,這3 條道路的確立正是其有意識借鑒不同理論資源重建中國譯學的意圖,是其構建“中國翻譯學”的行動綱領,而他本人也通過具體的研究率先示范。比如,他對馬建忠“善譯”理論全貌的發掘,并非直接進入“善譯”文本,而是先挖掘馬建忠的譯者身份背景和思想傾向,再挖掘其翻譯思想的文化戰略考量,并具體劃分為翻譯選材、翻譯規范、人才培養與術語翻譯意識,類而劃之、分條縷析地具體論述,豐富“善譯”理論內涵。這一類即是“唯中而釋”的“第一條道路”的譯論建設方法。又如,他借鑒西方修辭學“零度—偏離”理論來闡發其關于翻譯學發展的思想,首先回顧西方修辭學“零度”與“偏離”的概念及其方法論意義,然后進一步論述翻譯中的“零度”與“偏離”,其中穿插西方哲學與中國文化中對“偏離”的論述(如德里達的“延異”與錢鐘書的“訛”)和對“零度”理想的追求(如中國的支謙、道安、魯迅等;西方的圣經翻譯、語言學翻譯)。如此,張柏然從基本概念、適應性、例證、對翻譯的方法論啟示等方面開創性地構建翻譯中的“零度—偏離”理論。這種對西方理論的參見與重寫,踐行了其“第二條道路”的研究理念。再如,他對翻譯元理論問題的重申。他首先回溯近年來西方譯論的元理論焦慮和國內的元理論闕失,借用西方“理論旅行”和中國老子、莊子的論述輔證元理論思考的必要性。中西文化傳統哲學主題的相似性共同指向譯學的根本意義問題,這體現其“中西互通”的“第三條道路”的合理性價值。

5 “中國翻譯學”的實踐路徑

張柏然數十年的譯學研究主要圍繞“中國翻譯學”構建這一中國當代譯學理論建設和學科發展的目標任務,并對其路線圖中的實踐路徑進行前瞻性的系統思考。他通過對一系列宏觀話題的追問,不斷推進中國譯學研究領域同仁的集體思考,包括“中國能不能建立翻譯學”“應當建立怎樣的中國翻譯學”“建立中國翻譯學的立足點何在”“如何建構翻譯理論的中國學術話語體系”等中國翻譯學建設的核心問題。這些話題正是他為構建“中國翻譯學”所確立的具體問題域,為我們后續探索“中國翻譯學”建設的實踐路徑提供重要的邏輯引領。而他本人則身體力行,率先進行示范性的實踐路徑探索,即從價值自覺、問題自知到理論自足的文化自信實踐道路。

首先,構建“中國翻譯學”的價值自覺。所謂價值自覺是指對中國譯學知識的價值自覺,其實質是對中國翻譯實踐文化的價值自覺。這是張柏然構建“中國翻譯學”的認知起點和精神內涵,也是其實踐路徑探索的出發點。對于“中國能不能建立翻譯學”的問題,有學者認為,翻譯的主觀性使“翻譯學”本身成為“迷夢”(勞隴1996),但張柏然認為,中國譯學已經起步并有一定的理論基礎,建立“中國翻譯學”是可行的(張柏然姜秋霞1997),“中國翻譯學”要立足于中國的語言文化思維方式以及翻譯實踐,基于漢語語言特點及其所反映的文化精神,構建具有中國特色的譯學理論(同上:8)。

張柏然構建“中國翻譯學”的思想形成與發展從根本上離不開其對“翻譯”作為文化實踐本質的深刻見解。他認為,譯學研究與文化研究緊密相連,翻譯學既是事實描述,也是文化和價值表達。只有聯系文化來研究譯學,才能對譯學的意義和作用有深入的理解。21世紀的翻譯學應該“站在對20世紀甚至有史以來中國及世界各國翻譯學傳統進行文化批判的基礎上,對現實的翻譯問題進行文化的分析”,不僅關注實際翻譯活動,還要關注整個民族文化命運(張柏然2012:37)。具體而言,要從“文化概念”出發,對中國譯學經典進行現代性的“還原解讀”,對豐富復雜的翻譯現象進行“現象統觀”,把握“翻譯學的文化性格”,才能回答“翻譯是什么”這一根本問題(同上:38)。顯然,文化價值自覺是張柏然譯學思想的靈魂所在。

其次,構建“中國翻譯學”的問題自知。所謂問題自知是指對中國譯學研究現狀與問題的自我審視和客觀把握,這是張柏然構建“中國翻譯學”的邏輯前提與實踐基礎。對于“應當建立怎樣的中國翻譯學”,一方面,張柏然非常明確要從傳統譯論中尋求理論構建資源;另一方面,他非常清醒地正視中國傳統譯論自身的局限性,并努力找尋推陳出新的實踐方案。他認為,中國傳統譯論雖有諸多的優點,但對具體因素和各因素之間的復雜關系缺乏微觀細致的分析。且由于未對傳統譯論進行現代轉化,現代譯論與古代譯論之間“缺乏血肉聯系而如飄零的浮萍”,但完全復古又會中斷現代譯學理論傳統,“人為地造成一種新的隔閡”(張柏然張思潔2001:93)。正是這種寶貴的問題意識為“中國翻譯學”構建的實踐帶來辯證統一的方法論。他強調,現代譯學缺少古代譯論“母體的營養與根底,缺乏一種底氣和骨韻”,需要“充分研究古代譯論,把其中的包括其體系與各種術語的有用成分最大限度地分離出來”,并將其與現代譯學理論、西方翻譯理論融合,使其成為“當代譯學理論的血肉”,形成“當代譯學理論的新形態”(同上:93)。

張柏然對于構建“中國翻譯學”的問題意識在很大程度上來自其對于古今中外譯學研究特質的全面把握和綜合考量。這種宏闊的學術視野使其對相關問題有更敏銳的洞察力,同時能有更有效的解決思路。張柏然指出,中國傳統譯論繼承古代哲學美學思想,展示出鮮明的美學特征。而當代翻譯美學卻似乎走入進退兩難的困境。“西化”或“漢化”都是翻譯美學迷失自我的“文化失語”,而拒絕這種雙重“失語”,發揚“民族主體性”,應當成為翻譯美學研究者的“理性自覺”(張柏然2001:1)。具體而言,這種“理性自覺”意味著既要擺脫“他者”話語的強勢“脫色”處理,又要防止“自我”話語不自覺趨同的弱勢心理,但也絕不能陷入自我封閉的“獨語”境地,摒棄“他者”或“自我”中心主義的文化偏見是走向“文化平等”的前提(同上:1;張柏然2002:59),實現這一點的關鍵是改造與創新傳統話語并逐步建立譯論新話語。在當下全球對話的語境中,從根本上“展示與西方譯學發展不同的中國譯學歷史過程,進而在宏觀上建立中國翻譯學”(張柏然 辛紅娟2016:40)。中國翻譯學人“肩負著讓世界知道中國、同時也讓中國了解世界的雙重使命”,應本著“多元共生、文化互補”的原則,使“中國的文化及其翻譯理論走向世界、參與對話”,為世界翻譯理論的大系統做出“中國的貢獻”(同上:111)。

第三,構建“中國翻譯學”的理論自足。除了對于構建“中國翻譯學”的價值自覺和問題自知以外,建立中國翻譯學的立足點何在?或者說,“中國翻譯學”作為世界“翻譯學”的重要構成,其立足的依據是什么?從“翻譯學”學科建設的知識集成本質來看,“中國翻譯學”的理論是否能夠自足?這是構建“中國翻譯學”的重中之重或立足之本。在這方面,張柏然著眼于通過對中國特色翻譯理論的闡釋、對當下翻譯元理論和文化向度研究的反思以及對傳統譯論的轉化和超越以期實現中國翻譯學的理論自足。2008年,張柏然對建設中國特色翻譯理論進行深入的闡釋,他詳細論述中國特色翻譯理論的人文性(民族性、特殊性)和科學性(普遍性、必然性)這一“最具挑戰性和理論思辨性的”的問題。他指出,中國特色翻譯理論的“中國特色”,需要我們“用中國人自己的目光”來理解和闡釋翻譯現象,要“從古代譯論中吸取豐富的營養”使之成為新的“譯論血肉”,同時我們要對中外各種學派抱以開放的態度。他強調,中國特色翻譯理論建成的標志是我們可以用自己獨創的“規范、術語與觀念系統”來闡釋本國翻譯與外國翻譯現象,在世界多元譯論格局中有我們的一定地位,使中外譯論處于“真正的交往、對話”之中。

張柏然認為,要在全球化的環境下建設中國譯學理論的現代體系,首先要重釋“一批具有世界意義的中國譯學經典”,深挖中華文化精神的“內核”,即“形簡神遠”的思維方式特點。在充分破解中國思維方式的基礎上,融合西方譯論,創立一種包含豐富的中國智慧的“文化—生命翻譯詩學”。張柏然指出,要建設中國譯論,就要直面“浴火重生”。我們應該以本民族的文化和譯論資源為依托,建設具有民族特色和“大國氣象、大國風范”的現代譯論。要完成這一工作,就必須解決好“古代譯論的現代轉換”這一“關涉我國翻譯理論建設前途和速度的重大問題”,在關注古代譯論思維方式“獨特性”的同時,也要發掘古代譯論所蘊含的“現代性”。張柏然還明確指出,要處理好翻譯理論“共性”與“個性”的關系,建立具有中國特色的翻譯理論不是否認普遍翻譯學的存在,而是去共同營造一個“多元、平等、對話的世界翻譯理論格局”,從而最終完成對“世界翻譯學的構建”。這種從世界譯學構建的長遠目標著眼的“中國翻譯學”理論自足建設,與狹隘的“民族沙文主義”學術立場大異其趣,再次體現出中國學者的寬闊胸襟與學術遠見。

6 余論:“中國翻譯學”的前瞻性與開創性

翻譯實踐是譯論生發的源泉,所謂譯論的普遍應用價值,歸根結底是從地方性翻譯實踐中抽象闡發而來的,這也是本文開篇便強調的認知基礎。這不僅是我們認識“中國翻譯學”這一術語的出發點,也是翻譯研究普遍遵循的深層實踐理性。而“中國翻譯學”的立意,本質上是從實踐到立論這一自主性譯學知識生產邏輯的回歸。

改革開放40年來,國內翻譯研究格局發生了翻天覆地的變化,這在很大程度上是西方譯學話語持續性植入的結果。在西方學科理性與翻譯理論話語的影響下,國內的翻譯研究在短時間內歷經從結構主義到功能主義再到文化學派與解構主義的范式更迭,這種躍進式的話語擴張現象同始于20世紀初的國內各學科話語的現代化轉型趨勢何其相像。長期以來,我國翻譯研究折射出中國學術文化現代化轉型的共性特點,即“誘發型”(羅榮渠2008:1)的激變。這一話語實踐模式帶來的益處是顯而易見的,即可以將現成的外來翻譯理論話語資源為己所用,指導本土翻譯實踐與研究。事實證明,改革開放以來的“不少成果是在借鑒其他國家優秀的理論成果基礎之上取得的”(許鈞2018:90)。而與此同時,譯論的大量涌入也帶來實踐與立論本末倒置的風險,甚至滋生出“理論速食主義”(同上:447),“以至于我們還沒來得及消化一種理論,就立即被另外一種新的理論湮沒”(同上)。長此以往,我們對于外來理論的依賴性會與日俱增,這非常不利于本土原創譯學話語能力與影響力的提升。客觀而論,當前,“我們的翻譯學并沒有建立起自己的理論體系和話語體系”(同上:90),“挖掘翻譯研究的理論性資源與理論創新的可能性”(同上:446)仍是國內翻譯學建設面臨的要務。

由上可知,在“誘發型”的譯學話語轉型背景下,如何扭轉本土自主性知識生產與話語實踐式微的局面,是需要解決的根本問題。而關于這一譯學話語困境,張柏然很早便敏銳地發覺并及時提出相關對策,這也正是“中國翻譯學”構建理念的緣起。他曾明確指出,改革開放以來“大搬外國新術語的現象”(張柏然2001:1)尤為活躍,“一個時期里,在翻譯界,西化思想相當普遍,舊有的傳統與文化思想被貶得一錢不值,西學為體的思想再度被炒熱起來”(同上)。近年來的中國譯學史表明,千年的翻譯實踐傳統孕育了豐富的譯學話語資源與原創譯學術語體系,直至20世紀60年代“化境”論問世,我們仍能看到傳統譯學話語的連續性演進與本土譯學概念譜系的同質性延伸。相比于西方譯論,這些舊有的傳統與文化思想在問題意識、論證邏輯與言說方式等方面無疑具有差異性,或者說,具有地方性特色,但有一點卻是相通的,即在本質上都是對特定時空內翻譯實踐相關問題的思考成果,這也正是它們可以作為構建“中國翻譯學”之思想資源的根本原因。在構建“中國翻譯學”的路線圖中,傳統譯論的重要性之所以不斷得以重申,其根本訴求就在于追溯自主性的立論精神,再思與重估其中蘊含的方法論價值,這對當下譯學話語體系的優化實踐無疑仍具有重要的指導意義。

張柏然有關“中國翻譯學”的前瞻性思考,是基于世界譯學與人文研究的宏闊格局,檢視與反思中國譯學生態中存在的話語失衡問題,折射出深刻的學科話語“元批評”思維,而這一思想基因實則可追溯至20世紀初由中國學術文化現代化轉型觸發的學術話語批評傳統。20世紀30年代,張君勱(2006:247)曾明確提出“獨立民族必有獨立學術”的主張,提倡中國傳統學術和文化的“死后復活”(同上:246)。張柏然(2008b)創造性地提出的中國譯論之“浴火重生”這一理念,不啻是對前人批判思想的承繼,在譯學領域更是成為開拓原創譯學話語的重要思想指南。“浴火重生”這一表達具有濃厚的詩性色彩,但傳達的卻是一種理性的思想特質。在張柏然的“中國翻譯學”研究版圖中,傳統的價值在于它的奠基意義,而不是支配作用。正如我們不能不顧遠距離“語言對”之間翻譯實踐的特殊性而簡單地全盤復制西方譯論一樣,面對傳統譯論與文化資源,也應有所揚棄與開拓延伸,在遵循自主立論邏輯的基礎上,構建更具普遍應用價值的譯學話語。張柏然對于翻譯美學的系列闡發便是切實踐行“浴火重生”理念,對于后續中國翻譯學的話語構建具有方法論層面的啟發意義。

在近年來的中國譯學話語構建研究成果中,已經可以看到“中國翻譯學”立論精神的延續。例如,有關譯學文質論的研究歷經從“文質之爭”的歷史探頤到文質話語的整理與理論闡發過程;再如,一系列由中國學者自主提出的新型譯論,如“和合翻譯學”“文章翻譯學”“生態翻譯學”“大易翻譯學”等,都是基于傳統譯論或學術思想而立的。這些話語創新正在踐行著從價值自覺、問題自知、理論自足到文化自信的理念,即張柏然構建“中國翻譯學”的實踐路徑。一般而言,“學術的原創性有兩個支點:一是全人類性和全球性,一是本民族性和地域性。……他們分別具有各自的意義,從本質上來說,它們是相通的”。(杜里奇陳望衡2016:164)其中,“民族性”是原創的始源,也是原創價值能夠產生“全球性” 效應的根基。如果說,傳統譯學話語與文化資源彰顯民族性原創特色,那么中國譯論的“浴火重生”則以產出具有全球性普適價值的原創成果為目的,這也是張柏然構建“中國翻譯學”的終極旨趣。我們深信,在國內學界同仁的攜手努力下,張柏然先生構建“中國翻譯學“的路線圖將進一步延展和豐富,中國譯學將為世界譯學的發展繼續貢獻獨特的中國知識與智慧。

注釋

①中國譯學相關文獻是指以“中國翻譯學”“中國譯學”或“中國特色翻譯學”為主題的學術期刊、碩博、會議論文,共286 篇。張柏然文獻為中國知網收錄的、張柏然先生為作者的學術論文,共58 篇。