舊城區的保護開發與欽州文化品牌建設

吳小玲

(北部灣大學馬克思主義學院,廣西欽州535011)

城市早期發展的核心區域即舊城區,它往往是城市的最早建成區,是城市主城區之一,也是城市的經濟、文化、商貿中心。舊城區記載了一個地區城市文化發展的脈絡和民間文化風貌,承載著城鎮發展的歷史記憶和地域文化符號,是一個地方城市文化品牌建設的重要底蘊。對舊城區進行改造是改善民生的迫切需要,是城市進一步升級發展和顯現獨特個性的必然選擇,更是城市文化品牌建設中不可忽視的因素。但隨著城市發展進程的加快,在新舊城區的博弈中,對舊城區的保護往往會出現失控的現象。因此,本文通過探討欽州舊城區的保護和開發現狀,明確欽州的歷史文化價值,指出舊城區的保護開發與欽州文化品牌建設之間的關系。

一、欽州舊城區的歷史沿革與保護現狀

(一)欽州舊城區的歷史沿革

先秦時期,欽州屬百越之地。秦始皇統一中國后,欽州屬象郡范圍。漢代、三國至兩晉時期,欽州屬交州合浦郡所管轄。南朝宋元嘉年間,欽州域內開始有縣級以上的建制稱宋壽郡,南朝梁時,域內置安州。“開皇十八年(598年),改安州為欽州,取欽江為名”[注]陳德周等《欽縣志(民國)》,欽州市欽南區檔案館藏民國31年石印本,欽州市地方志編纂委員會辦公室重印。(也有說取“欽順之義”),這是欽州的最早得名。唐武德五年(622年),改寧越郡為欽州總管府。北宋仁宗天圣元年(1023年),欽州府治由靈山縣思林都(舊州圩,今靈山縣舊州鎮)遷至今天的欽州市城區所在地,現欽州古城格局開始形成。史書上有宋朝欽州軍事推官徐的將欽州州署遷入所轄安遠縣縣治之南(今欽州市城區)的記載。宋代欽州知州陶弼修整州城,疏浚護城河,興辦學校,建天涯亭。在明代,欽州先后十五次增建、擴建、改建州城,其中工程規模較大的是洪武二十八年(1395年)增筑城墻,建東、南、西三個城門,修城外浚濠;天啟七年(1627年)“修城垣,浚濠池,改東月城舊門為東北向,筑鴻飛洲壩基,堵水環繞州城”[注]朱椿年《欽州志(道光)》(卷二、建置志、城池),欽州市地方志編纂委員會辦公室2012年10月,據欽南區檔案館和廣西圖書館所藏民國鉛印本影印。等。明朝嘉靖年間,時任欽州知府林希元編著《欽州志》,在該書目錄之后附有迄今為止發現最早的“欽州城圖”,從圖中可看到,城內有城隍廟、兵馬司、火煙局、千戶所、守備館、府館、軍器局、天涯驛、按察分司、醫術廨(醫院)、倉廒、養濟院、漏澤園、儒學、名宦祀、鄉賢祠等,城東門外則有鴻飛洲、中和社學、玄妙觀、天妃廟等[注]林希元《欽州志》(附圖),欽州市地方志編纂委員會辦公室2009年,據天一閣藏明代方志選刊影印。。明末清初,在欽州古城城東和城南古城墻外逐步建成沙尾街、白沙街、竹欄街、壕壩街、魚寮街、南關街、占鰲街、攀桂街。到清代,欽州城內中部為州府、倉庫和書院,西部為廟宇、兵房,東部為民舍。民國二十三年(1934年),時任欽縣縣長章萃倫參照廣州等地的城市改造做法,對狹長的、沒有規劃過的欽州城區進行重新規劃和整治,把沿欽江西岸而建的壕壩街、下南關街、華安街、惠安街等加以擴寬拓直,形成一條長500多米、寬約8米的大道,命名為中山路,把城南原有的南塘街向南延伸至大校場,形成一條與中山路并列的大道,取名為大南路(今人民路),又從東邊的中山路至西邊的大南路開辟橫街四條,命名為一、二、三、四馬路,使欽州城區的街道形成整齊劃一的“目”字形結構,同時動員街道兩旁的住戶把住房改建成騎樓式西式樓房,欽州老街區的現有建筑結構和特色基本形成。

歷史上欽州古城幾經修建拓展,幾經毀壞。民國二十八年(1939年),在日寇入侵欽州前,為防止日軍占領欽州城據城墻防守,時任欽縣縣長王公憲奉命拆毀城墻,將城內外的制高點基本拆毀。新中國成立以來的歷次政治運動、近年來的舊城改造,多少對欽州原有古建筑產生了影響。今天,欽州原古城內給人們留下城內街、古井、鐘厚德堂等為數不多的民國建筑。欽州舊城區則有一批具有較高歷史文化價值的古跡,如劉永福舊居、馮子材舊居、蘇廷有舊居、廣州會館、天后宮、第一旅社、黃文瀾舊居、謝氏古宅、吳屋大院、天涯亭、中山路騎樓街等。

(二)欽州舊城區的現狀

1.街道原型基本保存完整

欽州舊城區內基本保留著民國二十三年(1934年)欽縣縣長章萃倫對欽州城區進行規劃和整治所形成的“目”字形格局,即橫為一馬路至三馬路、縱為中山路、人民南路的范圍,以及古城墻附近的城內街、竹欄街、沙尾街等。城內街是欽州最古老的街道,以城內街為中心的明代欽州古城墻現存雖然只有3米長,但古城格局仍基本保存。舊街區多由騎樓、沿路街市、店鋪和民宅組成一體,構成結構完整的建筑群,它們共同構成了舊城區的整體特色和綜合價值。

2.舊城區的歷史發展脈絡清晰

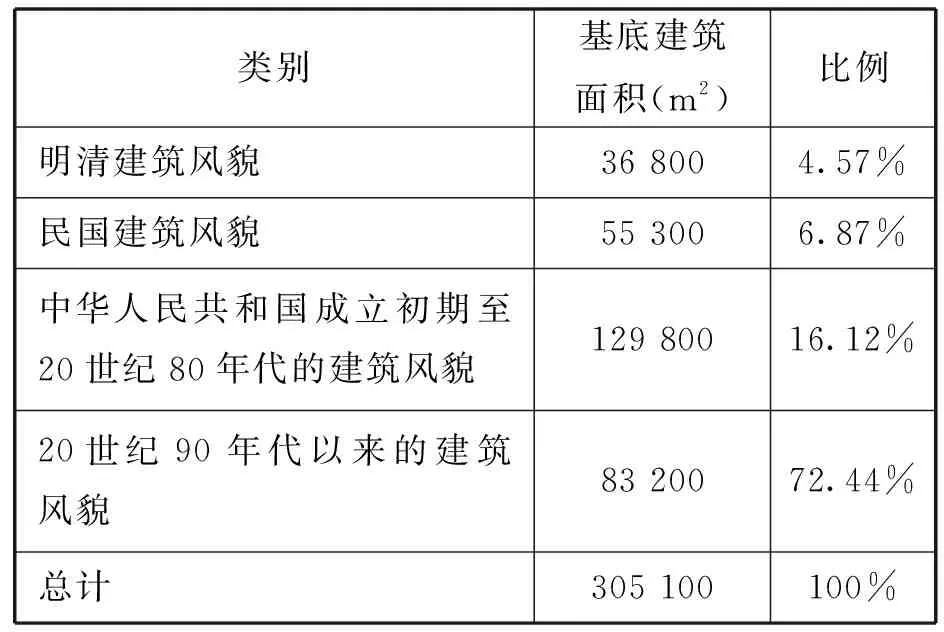

欽州舊城區現存四處歷史文化街區:一是白沙街、竹欄街歷史文化街區(6.7公頃),以地居式民居建筑為主;二是中山路歷史文化街區(5.0公頃),以民國騎樓建筑為主;三是人民路歷史文化街區(10.4公頃),以近現代騎樓建筑為主;四是占鰲街、攀桂街歷史文化街區(11.3公頃),以晚清建筑居多,以地居宅院建筑為主。其中,欽州市區的中山路、人民南路及一馬路至四馬路騎樓街區是在明朝嘉靖年間開始建街巷設圩市的,民國十五年(1926年),開始得到改造,民國二十三年(1934年)經過拓寬取直后,形成“目”字形道路的基本框架,后又經多次城市改造和建設,形成欽州舊城區中心區域的現有構架。詳見表1。

表1 欽州舊城區歷史建筑類別及比例

3.明清至民國時期的古民居及生活形態保存完好

欽州舊城區現存歷史建筑的數量有30多處,形成特色鮮明的四個歷史建筑片區,即白沙街、竹欄街片區,中山路片區,人民路片區和占鰲街、攀桂街片區,歷史街區街道長約3 800米。其中最富有地域特色的是建于清末民初的中山路騎樓建筑群。騎樓建筑是中國傳統建筑與西洋建筑相結合的產物,在鴉片戰爭后,最早由一批到南洋一帶經商的兩廣、福建人在沿海沿江的港口、碼頭所修建,之后迅速擴散到廣東、廣西、福建、海南等城市和城鎮,在建筑風格上大體類同。整棟建筑一般分為樓頂、樓身、騎樓底三部分,沿街且跨人行道而建,即一樓的商用門面房縮進去,門口的走廊與左右鄰居的走廊相通形成騎樓,二層則是跨騎樓而建的房間,形成樓上住人、樓下可以遮風、避雨、防曬的長廊的格局,這一宜商宜居的建筑格局在清末至民國時期普遍出現在華南沿海地區。中山路騎樓建筑見證了清末民初欽州商業貿易繁榮的情景。

現存四個歷史街區不但保留了大片欽州古民居,而且保留著諸多生活形態。民居內基本上有住戶出入,沿街店鋪大多保留,而且延續著欽州傳統的百業形態,如老式理發、絞臉、餅店、涼茶鋪、米店、粉店、竹器店、木工鋪、小五金店、農資店、漁具店、水果店、家具店、畫像店、紙寶蠟燭店、山草藥店、服裝店等。這些店鋪是欽州民間生活不可缺少的場所。

4.欽州舊城區的衰敗跡象日趨明顯

近30年來,由于欽州城市不斷北進、東拓和向濱海發展,商業中心多次發生轉移,舊城區不可避免地出現日趨明顯的衰敗跡象。一是沿街房屋被挪占,隨著時間的流逝,風化、酸雨不斷侵蝕房體,還有各種人為破壞對建筑物產生的損毀。如在20世紀90年代的舊城改造中,承載著欽州教育發展歷史的欽州賓興館、耀垣圖書館等被拆除,馮子材出生地被挪用,廣州會館被挪用后在周邊加建的高樓影響其風貌,平南古渡逐步消失等。二是老建筑大多數年久失修,特別是人民路中段、中山路和二馬路、三馬路保留著晚清和民國風貌的完整的騎樓建筑群,但這些建筑大多墻皮脫落,不少房子的磚縫內長出了大量雜草,呈現破敗之態。加上騎樓建筑原有格局基本上為窄長的沿街鋪面,采光效果不好,樓板多為木質結構,基礎設施老化,不少房子成為危房,不宜居住,也難以對外出租。三是街道狹窄,人員出入不便,嚴重影響沿街鋪面的商業價值,加上其原有業態經營的大都為日用品及民俗產品,經營環境不佳。四是舊城區原有供水、供電、排污等基礎設施不斷老化,一旦有火災、風災、水災發生,安全隱患很難排除,而且這對治安環境和生活環境也產生影響,欽州城市的整體形象因之而大打折扣[1]。

(三)欽州舊城區的保護現狀

1.劃定舊城區的保護范圍

根據《欽州市城市總體規劃(2008-2025)》,欽州舊城區范圍為西至西干渠、北到南珠大街、東達欽江、南至大欖江。總面積約222公頃。

2.古城格局基本保留,歷史建筑集中成片分布

舊城區具有一定特色的建筑主要集中在白沙街、竹欄街片區、中山路片區、人民路片區和占鰲街、攀桂街片區等歷史片區,在人民路中段、中山路、白沙街、竹欄街、占鰲街、攀桂街、二馬路、三馬路沿街多有分布,在宜興街、魚寮東街、打鐵街、新盛街、一馬路、進步巷內有零星分布。這些不同時期的建筑分布相對集中且連成一片,展現了欽州舊城區形成和發展的空間和時間的連續性[2]。

3.舊城區的文化遺產保護工作取得了一定的成效

近30年來,欽州市對劉永福舊居、馮子材舊居及其周邊環境進行維修及整治。劉永福舊居、馮子材舊居現為國家重點文物保護單位、全國中小學愛國主義教育基地、國家4A級旅游景區。2009年,在第三次全國文物普查工作中,欽州市重點普查舊城區的相關地段,登記文物點(古建筑、有意義的建筑等),隨后,把分布在中山路、白沙街、占鰲街、攀桂街、魚寮東街、五馬路北巷等處的21處古建筑物,如古城墻遺址、馮勇毅公專祠、陳書漣舊居、許子平公館、天后宮、第一旅社、黃文瀾舊居等列入欽州市第一批歷史建筑名錄,把分布在中山路、進步二巷、三宣堂巷、占鰲巷和白沙南巷的劉明洲坭興陶藝精品館、戴安記、謝氏古宅等11處建筑物納入欽州市第二批歷史建筑[3]。2003年,欽州市人民政府確定欽州古城及四處街區為歷史街區。2018年12月,中山路歷史文化街區、占鰲街歷史文化街區被列入廣西第三批歷史文化街區。2020年12月,欽州竹欄街歷史文化街區被列入廣西第七批歷史文化街區[4]。相關部門對舊城區設定范圍,劃定保護及開發的紅線圖。同時,組織編著了展現欽州文化的系列叢書《話說老欽州》《圖說老欽州》《齊白石在欽州》等,為做好文化遺產保護提供條件。

4.編制并出臺相關文件和條例,形成了對舊城保護的規劃體系

近年來,為了做好舊城區的保護與開發,欽州市先后出臺了《欽州市城市總體規劃(2008-2025)》《欽州市城市總體規劃修改(2012-2030)》《欽州市舊城區控制性詳細規劃》《欽州市河西區控制性詳細規劃》《欽州市金灣片區舊城改造控制性詳細規劃》《欽州市舊城改造協調規劃(2011-2025)》,明確了舊城區歷史文化保護范圍;組織人員開展調研,并形成了《欽州市古城保護與利用規劃研究》《欽州市舊城改造研究》等方案,出臺了《欽州市舊城歷史文化街區保護管理辦法》《欽州市歷史文化街區歷史環境與現狀調查》《欽州市歷史文化街區文物保護規劃》等相關辦法和規劃,明確了歷史文化資源保護利用的相關要求,為舊城區保護提供了依據。2018年1月印發《欽州市人民政府關于公布第一批欽州市歷史建筑的通知》。2020年1月,《欽州市歷史文化街區保護條例》正式施行,同時,印發了《欽州市城市品質提升三年行動計劃》,啟動城市品質提升工程[5]。

5.開展文化傳承工程,舊城區改造取得了一定的成效

2019年以來,欽州市統籌推進歷史文化街區的保護和開發。首先,對老街區進行保護和改造。對中山路(新興路至一馬路段)和占鰲巷(三馬路至蘇廷有舊居段)約3.8公頃的范圍進行改造,包括沿街建筑立面改造,沿街商鋪內部綜合改造,藝術配套改造,街道路面改造,景觀提升、照明、電力、排水及消防改造等;修繕了第一旅館、廣州會館、馮子材舊居,新建平南古渡、古城東城門等。對歷史建筑廣場景觀及旅游配套綜合改造,同時新建一批反映欽州歷史文化的雕塑。其次,開展古城文化旅游開發。組織人員對以劉永福、馮子材為代表的英雄文化,以中山路為代表的騎樓建筑文化,以平南古渡和博易場為代表的古代海上絲綢之路文化以及坭興陶文化等特色文化及元素進行挖掘、整理。同時,開展了非物質文化遺產項目的活態傳承活動,以配合舊城區的保護開發。一批反映欽州傳統文化的曲藝、技藝等文藝活動在永福廣場、江濱公園等地進行表演。舊城區現存的文物點正轉變為歷史文化古街區的游覽景點,以古城為中心的歷史文化精品旅游線路正在形成,欽州傳統民俗工藝產品得到開發,一批具有欽州特色的民宿餐飲、康養項目、影視劇目、文旅創意產業等不斷產生,老街已成為欽州最重要的歷史文化名片[5]。

二、欽州舊城區的歷史文化價值

(一)舊城區承載著欽州近千年城市發展的歷史文化信息

欽州是百越之地。舊城區民間保留著百越民族文化(駱越文化)的遺風:它以青銅文化和稻作文化為典型特征,尚雞卜和跳嶺頭等。欽州河堤路上看雞爪子就與雞卜有關。

欽州是中原南遷漢文化的遺存地。欽州的居民主要是秦漢以來因戍軍、屯田、逃難、流放、任官、經商等原因陸續從中原等地遷來的漢族人的后裔,以廣府人居多,客家人次之,有部分疍民群體。這在民居建筑上有所體現。

欽州是中國海洋文化的產生地之一。宋代時的欽州江東驛博易場是西南地區繁榮的商貿場所。1876年北海開放后,西方文化傳入中國,一批融西方建筑精華與傳統嶺南建筑特色于一體的騎樓建筑陸續在廣西沿海出現,欽州中山路形成具有南洋風格的騎樓建筑群。欽州人民愛海、敬海,自古以來,海洋活動(港口貿易、海洋漁業生產等)一直是欽州城市發展的主要動力,欽州本土文化帶有濃重的海洋文化韻味,在市井文化生活習俗中有諸多海洋文化特征,如海歌、八音、趕海、以海鮮為主菜等。天后宮、平南古渡、天涯亭、博易場見證了欽州海洋文化發展的歷史。

舊城區是反侵略的英雄文化產生的沃土。欽州地處祖國南疆,古有南征交阯、平定海上盜寇的出征點平南古渡,有宋朝欽州推官李英抗擊交阯侵略者、英勇就義的紀念地——比府(弼輔)廟。近有抗法抗日英雄劉永福的晚年居住地三宣堂、抗法英雄馮子材的出生地沙尾街舊居和白水塘馮公保舊居,還有劉永福的師爺黃文瀾舊居、辛亥革命元勛黃明堂的居住地。2001年6月25日,劉永福、馮子材舊居建筑群被國務院公布為第五批全國重點文物保護單位[6]。

欽州舊城區是一批文化名人的駐足之地。在漫長的歷史長河中,嶺南酋帥寧氏家族、欽州知州岳霖,欽州學官周去非、欽州知府林希元、壯族詩人奉政大夫馮敏昌、民族英雄劉永福和馮子材等為這片土地增添光輝,而張說、陶弼、宋之問、屈大均、齊白石、田漢等眾多驛路過客也在不同程度地充實著這片土地的文化內涵。據統計,僅隋唐至宋明,被朝廷貶謫流放到今欽州市境內的朝廷官員就有30多人。欽州在歷史文化的交融發展中海納百川、兼收并蓄,崇文重教之風氣逐漸發展起來。僅在明清時期,欽州舊城區就建立了東坡書院、洄瀾書院等十多家書院。

(二)舊城區見證了欽州城的千年變遷

欽州舊城區的城內街及舊城墻的斷壁殘垣記載著欽州建城以及內城屢遭毀壞的歷史,白沙街、竹欄街街區是城市依江傍海開展商業活動的產物;內城西面現存的五湖遺跡、相連的魚寮東街和魚寮西街,記載著城市的漁業經濟發展史;打鐵街、舊米巷、芋頭街、宜興街、鹽埠街、把水街等是城市業態發展的產物;中山路、人民南路及一馬路至四馬路街區由于福建、廣府商人的到來,促進了商業發展,使中山路街區(包括被拆毀的蘇杭街即現江濱路)、人民路街區成為商業繁榮之地,產生了一批前店后碼頭的建筑;占鰲街、攀桂街是城市發展進一步南移的產物(攀桂街被當地人稱為新街)。舊城區的發展歷程及街區格局,是四百年來欽州地域文化產生和發展的縮影,同時體現了欽州近代商貿經濟發展的特點。

(三)舊城區保留的諸多歷史文化遺產,是千年欽州的歷史文化記憶

舊城區不但保留著大量歷史建筑和眾多的生活業態,而且保留著一批歷史文化遺產和非物質文化遺產。舊城區保留著具有一定歷史、科學和藝術價值,反映欽州歷史風貌和地方特色的建筑物、古樹名木和風貌街巷共47處(其中,國家級重點文物保護單位一處兩個點,市級文物保護單位5處,市級歷史建筑31處)。有民間手工藝、地方戲曲、歷史名人、地方舞蹈、地理標志美食、節慶文化風俗等非物質文化遺產,目前,已列入國家級非物質文化遺產名錄的有2項,列入自治區級非物質文化遺產名錄的有7項。其文化類型囊括海洋文化、英雄文化、建筑文化、坭興陶文化、紅色文化、民俗文化等諸多類型。欽州古城墻遺址、竹欄街的明清建筑、中山路的民國騎樓、一馬路至五馬路的近現代傳統商業街區,勾勒出欽州的城市發展脈絡,保持著較原生態的南方地區民間民族文化風貌,集中體現了該地區的海洋文化特色和民族文化特色。

三、欽州在保護和開發舊城區過程中面臨的主要問題

(一)原有保護意識的缺失和文博專業人才的嚴重缺乏

長期以來,由于欽州市對舊城區保護的緊迫性和重要性認識不到位,在城市的開發和發展中,不能正確處理好經濟發展與文化遺產保護的關系,表現為在一些項目的建設中多從眼前的經濟利益出發來衡量文化遺產的價值,重開發利用,輕保護工作,出現了保護為建設讓道的現象。如在20世紀90年代的舊城改造中,欽州賓興館、耀垣圖書館等被拆。由于舊城區的一些歷史建筑一直被人們使用,使人們忽視了其歷史文化價值。如天后宮先被縣無線電廠使用,后又被南方電腦廠使用;蘇廷有舊居一直被欽州鎮(欽城區、城區)醫院使用。受風雨侵蝕,加上年久失修,部分建筑如中山路、竹欄街上的一批舊建筑已拆毀。近10年來,隨著文物遺產保護宣傳力度的加強,雖然人們的文化遺產保護意識有所提高,保護力度不斷增強,但對歷史建筑的保護仍有待加強。另外,欽州現有的文博專業技術人員較少,整體實力較弱,也制約了保護工作的推進。

(二)城市文化定位不夠精確,內涵特征缺乏支撐,保護舊城區的動力不足

近幾年來,欽州大力挖掘自身的文化資源,重點打造“海豚之鄉、千年陶都、英雄故里”三大文化品牌。2019年以來,又強化了“嶺南古城”及“絲路文化”等特色,較好地提升了城市文化競爭力。但欽州特色文化產業如何實現錯位發展,還沒有具體的文化產業發展規劃。在如何保護舊城區及現有的歷史文化遺產從而彰顯欽州千年城市文化內涵方面,還缺乏系統性的實質性行動。欽州的城市文化內涵空間是什么?欽州的歷史文化、民族文化、海洋生態文化如何挖掘,其載體在哪里?老街歷史文化保護工程雖然啟動,但僅僅修復一部分歷史建筑,如果不理清欽州歷史文化的主線,其城市發展的內涵支撐就不能明確,載體就顯得單薄。

(三)舊城區的人文歷史難以體現,資源有效整合不夠

由于自然損毀、戰爭及政治運動等原因,加之城市建設中的許多不適當開發,欽州市舊城區內的文物古跡遭到了一定程度的損壞。宋代以前的古跡僅存天涯亭(但是經歷三次遷址,原址和原亭已不復存在),明清以來的歷史建筑在城內現存31處(以欽州市公布的歷史建筑數量為準)。有些古跡除歷史價值外,已無整體景觀價值,傳統文化缺乏實物上的體現。舊城區的歷史建設風貌也遭到一定程度的破壞,部分新建筑的高度、體量遮擋了歷史建筑。另外,由于缺乏對眾多人文資源的有效整合,舊城區內一些有歷史文化價值的資源處于荒廢、無組織狀態,文化遺產出現“碎片化”現象,布局零星分散。還存在忽視文物古跡的內在價值、損毀真文物建仿古建筑的現象,在劉永福舊居周圍原有的一些清末至民國建筑,如黃氏舊宅(原水上小學舊址)等在建設永福廣場時已被拆除,重新建造了仿古建筑,嚴重影響了原有歷史街區的風貌。在修繕一些古民居的過程中也未能較好地遵循“修舊如舊,恢復如真”的原則,使其在修復后失去應有的歷史風貌。

(四)舊城區保護的工作機制還不夠通暢,資金缺口大

歷史文化街區的保護是一項系統性和整體性都很強的工作,欽州市目前還沒有成立市級歷史文化街區保護管理委員會、市文化遺產保護管理委員會等協調領導機構。市內現存歷史文物古跡較多,歷史街區范圍大,需要大量的資金投入,因政府財力有限,雖然每年都盡全力安排文物保護專項資金,但仍存在較大缺口。

四、做好舊城區的保護和開發、夯實欽州文化品牌建設的策略

2002年4月,習近平同志在為《福州古厝》一書作序時寫道:“保護好古建筑、保護好文物就是保存歷史,保存城市的文脈,保存歷史文化名城無形的優良傳統。”“保護好古建筑有利于保存名城傳統風貌和個性。”[7]欽州古城有一千多年的歷史,現存舊城區街道原型基本保存完整,歷史發展脈絡清晰,明清至民國古民居及生活形態得以保留。它承載著欽州城市發展的歷史文化信息,見證了欽州城的千年變遷,保留了一批歷史文化遺產。為此,必須以創建國家歷史文化名城為契機,提高欽州市人民的文化遺產保護意識,加強對歷史文化遺產的保護,建立完善的舊城區歷史街區保護體系,做好歷史文化提升工程和民俗文化傳承工程,充分發揮舊城區在突出城市歷史文化內涵、打造城市文化品牌、營造城市特色文化景觀、鍛造城市獨特的人文精神中的作用,達到提升城市綜合競爭實力的目的。

(一)科學規劃,建立完善的歷史街區保護體系

1.科學分析歷史建筑的現狀及特點,形成分類保護體系

在認真研讀國家歷史文化名城保護指標要求的基礎上,依據已完成的《欽州市歷史文化街區歷史環境與現狀調查》,開展歷史建筑的現狀復查,查漏補缺,科學分析和評估現存歷史建筑的現狀和歷史文化價值。重點挖掘一些重要歷史建筑的價值及內涵,擇機申報省級及國家級歷史文化遺產保護名錄。加強對周邊環境的綜合整治,使歷史建筑的數量和質量達到國家歷史文化名城的指標要求。同時,科學分析各類建筑的用途如廟宇、民居建筑、商鋪、會所、紀念堂館等;明確其原有功能如廟宇、宅第、民居;區分各類不同建筑的結構和特點,如井廳、望柱、匾額、女兒墻、風火墻、鑊耳等嶺南建筑文化元素,拱券、柱式、花紋、渦卷、亭子、穹窿等西洋建筑文化元素,從而制定科學的分類保護措施。

2.出臺相關規劃,形成總體保護框架

組織相關人員學習和總結國內外舊城改造的成功經驗,完善并出臺可執行度較高的《欽州市歷史城區保護整治專項規劃》《欽州市歷史街區保護與整治修建性詳規》等,從保護舊城區的整體風貌和文化環境出發,整體布局舊城區的改造,以點帶面,形成整體保護框架,將其列入欽州城市建設總體規劃,并確保在欽州經濟社會發展規劃中得到統籌實施。在實施過程中,可以選擇某個不可移動文物作為重點保護對象,進行原地修復。如劉永福舊居、馮子材出生地、廣州會館等;也可以某一類文物或民居集中度高且保存相對完整的歷史街區為基點,將一些相對分散、難以單獨保護的同類歷史建筑集中到該區域,形成一定規模,形成歷史文化遺產保護的“線”,以此向周邊輻射,進而形成保護性開發的“面”。在這方面,浦北縣對大朗書院等16座明清古書院的保護提供了可借鑒的經驗。

3.制定相關地方法規,完善保護機制

根據國家、自治區有關歷史文化遺產保護的相關法律法規,制定并頒布《欽州市歷史文化街區、歷史建筑保護規定》《欽州城市紫線管理規定》《欽州市古樹名木保護管理辦法》等一批管理辦法及規定,出臺《欽州市歷史文化街區文物保護規劃》《欽州市舊城區控制性詳細規劃》及相關歷史文化保護規劃等詳細法規,建立和完善舊城區歷史文化遺產保護管理制度,推進舊城區保護管理的制度化、規范化。

4.保護修繕街區,延續古城傳統格局

欽州市舊城區人民路中段兩側、中山路、白沙街、竹欄街、占鰲街、攀桂街、二馬路、三馬路沿線,宜興街、打鐵街、新盛街、一馬路、魚寮東街、進步巷等路段,現有歷史建筑及其歷史風貌保存較好,要盡快將這些區域劃定為歷史文化街區保護區域范圍,報請市建規委劃定紅線圖,不得隨意進行改造。在已獲批的三處自治區級歷史文化街區的基礎上,爭取把人民南路中段、宜興街,魚寮東街等列入自治區級歷史文化街區。按照“體現歷史的真實性、風貌的完整性和生活的延續性”[8]的原則,修繕并復原白沙街、竹欄街片區、中山路片區、人民路片區和占鰲街、攀桂街片區等歷史街區的風貌,盡可能還原歷史建筑的全貌。要認真研究,對體現欽州古城特色與傳統格局的山川水系、城市中軸線、街道院落體系、主要景觀視線等要素實施重點保護。通過科學規劃和充分論證,積極創造條件,調整現有的道路網絡規劃,對舊城區的主要道路、街巷景觀進行形象再造,最好能恢復舊城區的道路網和街巷景觀。還要盡可能通過綠化、鋪貼、重建和修復等方式恢復并延續欽州古城的整體傳統格局。

5.科學合理改造,恢復欽州歷史風貌

為了充分體現欽州的悠久歷史,可以把舊城區的四個歷史文化街區按明清時期風格進行改造和修復。改造后可作為欽州古董舊貨市場、欽州風味特色小吃、欽州地方土特產品、欽州傳統手工業小作坊以及欽州采茶戲表演等集中區。把這些區域與永福廣場連接起來,展現欽州的壯麗歷史畫卷和傳統人文風貌。在對中山路、攀桂街、占鰲街、三宣堂進行改造時,可規劃文化產業一條街,設立古玩市場(在舊電影院附近已經小有規模)、坭興陶藝館與紙、筆、畫商店及古色古香的茶社、酒吧等。盤活整個舊城區的經濟文化生活,提升欽州的城市文化品位和人居環境[9]。同時,要盡可能采取強化措施,設立建筑風貌協調區,使歷史文化街區的周邊建筑風貌協調,對與之不協調的現代建筑實施改造,對建筑物的高度、色彩、形式、體量和使用材料要加以控制,使建筑風貌協調區與歷史文化街區的風格達到和諧統一,最大限度地修復舊城區的傳統歷史風貌。

6.加強對歷史建筑文物的檔案管理

為更有效地對舊城區內的歷史建筑實施針對性的保護,政府應該盡快整合資源,組織文物博物館、檔案方志、民俗文化方面的專家學者,整理現存文獻資料,梳理現有的資料線索。組織人員深入民間,調查走訪、摸清現存歷史建筑的歷史發展、具體功能、材質類別、建筑風格,為進一步開展修繕和保護提供有價值的文獻和實物佐證。

(二)整合資源,打造城市文化景觀和文化品牌

1.整合重要資源,建設城市人文景觀

通過政府組織引導,社會各界參與和市場有效運作等方式,整合具有開發價值的重要歷史文化資源,建設城市文化景觀,發展文化旅游產業。將歷史文化資源的保護與利用納入城市建設規劃,發揮政府在歷史文化資源保護和利用與宜居文化城市建設相結合方面的主導作用。如可建設劉永福主題園區、馮子材主題紀念園等一批城市特色休閑公園、遺址公園和主題公園,提升欽江古龍窯遺址公園、坭興陶文化產業園等特色文化產業園區的建設,豐富城市人文景觀。

2.科學保護利用,打造文化品牌

在對現存歷史文化遺址進行科學保護的基礎上,以劉永福、馮子材和中法戰爭及中日甲午戰爭文化遺產資源為依托,規劃建設海洋軍事文化博物館或主題公園,做大欽州作為中國近代史上反侵略斗爭的民雄英雄故鄉的文化品牌。在修復平南古渡、博易場的基礎上,恢復一批老街老店老字號,挖掘內涵,充實其中的故事和傳說,與非物質文化遺產項目如造船技藝、海歌劇、采茶戲等相結合,做強海洋歷史文化品牌;在欽州古城和四大歷史文化街區,通過還原一批古建筑的歷史風貌,重點建設具有廣府文化特色的嶺南風情文化區;通過定期開展坭興陶古龍窯的火祭和開窯活動、開展坭興陶精品展示和坭興陶文化宣傳,突出坭興陶文化在欽州千年文化傳承中的作用;通過在老街開設地方特產集中展銷區域,開展民俗文化展示、民間美食文化品嘗等活動,展現欽州南方民俗生態文化的內涵;依托現存的紅色遺跡如鐘厚德堂、戴安記、陳書漣故居、欽州商會、牛圩坡烈士紀念碑等,打造紅色文化品牌,設計開發老街紅色旅游線路,探索建設欽州抗戰文化長廊、革命青年奔向延安之路和粵桂邊革命斗爭紀念長廊等。

3.加大博物館建設,打造一批遺址型或活態博物館

進一步完善劉永福舊居、馮子材舊居的文物本體,改善現有場館的設施,精心組織陳列展覽精品,把劉永福紀念館建設成具有國內領先水平的遺址型專題博物館。結合舊城改造,通過政府引導、市場運作的方式,對一批影響歷史文化街區環境風貌的民房、廠房等進行拆遷或改造,建設一批民間文化博物館、民間手工藝文化活態傳承館,如坭興陶工藝展示館、欽州傳統造船工藝展示館、欽州美食制作展示區等。

(三)做好舊城區歷史文化提升工程和民俗文化傳承工程

1.打造文化遺產形象,彰顯地域文化魅力

在挖掘欽州深厚獨特的傳統文化底蘊的基礎上,創建文化品牌,形成地方特色與時代特色相結合、傳統文化與現代文明相融合的文化發展態勢。為此,要系統地開展欽州城市文化形象設計和保護利用工程,重點研究劉馮文化、坭興陶文化、海豚文化、民族民間文化,挖掘欽州制高性、系統性、稀缺性的文化遺產資源,分主題打造自治區級文化遺產項目、國家級歷史文化遺產項目的景觀體系,并開展宣傳推介活動;制定歷史街區(欽州古城)、名街古鎮(中山路老街)、文物市場(文物一條街或市場)、主題公園(文化公園)、文化創意產業園區、船舶博物館、海上絲綢之路廣場、英雄文化廣場、坭興陶藝術文化街區、游藝中心、美食街等文化工程計劃,推動文化品牌展示、景觀營造和旅游開發。

2.挖掘名人文化資源,提升欽州文化亮點

要充分開發、保護、利用好劉永福舊居、馮子材舊居、黃文瀾舊居等名人舊居資源,使之成為傳承和弘揚優秀傳統文化的重要載體。要進一步挖掘劉永福、馮子材、馮敏昌、齊白石、田漢、岳霖、黃明堂、黃環、黃秋槐等名人文化資源的內涵,開展文化尋根活動,加強與歷史名人的故鄉及其活動的其他遺跡地的聯系,開展名人文化交流,增強欽州的文化影響力。

3.以文旅融合推進全域旅游,培育舊城區文化旅游產業

大力開發以三娘灣、劉馮舊居、大蘆村、八寨溝、五皇嶺等旅游景區為依托的文化旅游產業,打造“五線七片區”,即英雄文化旅游線、南方民俗文化旅游線、嶺南建筑文化旅游線、海洋文化旅游線、海上絲綢之路精品旅游線,串聯文化旅游景點,開辟古城溯源片區、市井民俗片區、南越商港文化片區、嶺南民居片區、守邊御侮片區、海洋文化創意區等主題旅游區和紅色主題研學線路以及特色街區,推動文旅融合,培育舊城區文化旅游產業,拉長消費鏈條,促進欽州市文化產業新的跨越。

4.加強民俗文化保護,做好文化傳承

2017年1月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,針對“保護和傳承文化遺產”,提出“把中華優秀傳統文化內涵更好更多地融入生產生活各方面”[10]。欽州擁有一批體現城市特色文化的民俗文化,為此,要在保護城市空間格局的同時,保護建筑風貌與街區功能,傳承老百姓的傳統生活方式,以保存城市文化傳承,塑造城市特色。當然,在文化傳承中,要盡可能做到既不失去城市歷史的傳統特征,又要適應現代城市發展的需要,更要使城市的歷史文化信息得到完整保存。

5.突出民族文化特點,顯示文化風情

欽州文化融匯了古駱越文化、南遷漢文化、西方文化,具有獨特的民族民俗風情,體現在習俗衣食住行、婚喪嫁娶、節日慶典、禮儀規范、風土人情、宗教信仰等方面,構成了舊城區的活力因素。為此,要對富有嶺南風格、濱海特色、南方民族特點的中山路騎樓建筑群、廣州會館、欽州古城等進行主題式的保護和開發,盡可能改造、整治與歷史街區風貌不協調的建筑物,保留體現古城整體風貌的花草樹木。在改善居民生活條件的基礎上,使歷史街區的基礎設施建設滿足現代化生活的需要,使居民留得住、留得好。這不但能體現欽州古城的城市個性,而且也留住了欽州的民間民族文化風情。從而達到歷史文化街區(村落)保護的終極目標,即實現保護歷史真實性、風貌完整性、生活延續性的統一。