指向審辨思維的課程剪裁的抉擇與反思

陳小軍

[摘要] 借助香港推行校本課程剪裁計劃的成功做法,以課程剪裁《中外歷史綱要》(上)兩節戰爭史教學片段“爭取和平民主的斗爭”“人民政權的鞏固”為例,通過審辨思維和史料實證的方法,來理性分析和合作探討人民解放戰爭和抗美援朝爆發前“和”與“戰”的較量,并以史為鑒引發學生合作討論、反思當前臺海局勢的“和”與“戰”。在弘揚愛國主義教育的課程實踐中,起到以辨促學、以辨促思、以辨明理的育人效果。

[關鍵詞] 審辨思維;課程剪裁;和戰;抉擇反思

審辨思維(Critical Thinking)具有分析論證、審慎批判、類比生成、推理評析等思維技能,又體現積極主動的謙虛好學、大膽質疑、好奇開放、自信正直等思維傾向,二者彼此交融、不可分割、相輔相成。它起于質疑,勤于分析,明于抉擇,久于堅毅,歸于反思,是個循環向上的思維過程。課程剪裁是種象形說法,1994年香港曾推行過校本課程剪裁計劃的小規模試驗教改,已取得預期效果。它是指在遵循課程二次開發原則的基礎上,以課程標準為行動準則,將不同學科課程或同一學科課程的不同章節部分通聯內容剪裁拼接,優化重組成適切學生具體學情的校本課程,以期更有效地提高學生學習動機,實現教育目標。

指向審辨思維的課程剪裁的抉擇與反思,是借助香港推行校本課程剪裁計劃的成功做法,運用審辨思維的思考方式,針對教學的主題、重點、難點,有比較、有梯度地抉擇和反思新的優化組合的課程剪裁式教學,努力實現知識和能力、學史和明理、導向與判斷等方面的有機統一。本文在選取、剪裁兩場戰爭相關課程內容的基礎上,以舉案說法的形式來透析“和”天下對“戰”的抉擇和反思。

1.審辨思維。審辨思維是一個基本視角,也是一種多樣思維方式;抉擇反思是針對選項取舍的審辨思維,須反復思考、思慮相連、深思熟慮,它是一種高品質的哲學思維。眾知,戰爭的爆發是彼此矛盾、分歧不可調和的產物,也是雙方意志、戰術、實力、軍力、科技、民心向背、戰略地利、國際態勢等綜合因素的終極較量。中國近現代史上涉及戰爭史的教學內容舉不勝舉,重大戰爭就有兩次鴉片戰爭、甲午中日戰爭、八國聯軍侵華、國民革命軍北伐、國共十年對峙、抗日戰爭、人民解放戰爭、朝鮮戰爭,等等。歷史老師在聚談“和”天下對“戰”的抉擇與反思如何設計教學片段時,會結合學情確定教學立意和教學環節,思考不同歷史階段、不同國際背景下“戰爭史”究竟要讓學生學到不一樣的什么?從問知、問術、問道上看“戰”前中國共產黨是如何爭取和平,避免“荼毒生靈”,以及“戰”不可避免爆發之后,歷經槍林彈雨、炮火連天,看誰是最終的戰爭贏家。以史為鑒,不同性質的“戰”究竟給未來帶來怎樣的警示?

2.課程剪裁。課程剪裁貌似一項技能手藝活,其實是一項重整課程內容的教學策略。毛澤東的秘書胡喬木說過,毛主席最難下決心的戰爭有兩個,一是1946年自衛反擊國民黨的進攻,二是1950年派志愿軍抗美援朝。[1]為更好地解釋、研判“和”天下對“戰”的抉擇與反思,筆者試以“剪裁課程”的攫取組合方式,將毛主席最難下決心的兩場戰爭《第25課 人民解放戰爭》的“爭取和平民主的斗爭”、《第26課 中華人民共和國成立和向社會主義的過渡》的“人民政權的鞏固”兩節教學片段為組合內容,有意識地引導學生從審辨思維的視角,來理性分析和合作探討人民解放戰爭和抗美援朝爆發前“和”與“戰”的較量。《第25課 人民解放戰爭》新課標要求,引導學生了解全面內戰的爆發及人民解放戰爭的進程。該課的要點與重點就是抗戰勝利后,中國面臨著兩種政治命運、兩個前途抉擇的嚴峻局面,“建怎樣的國,怎樣建國”的問題成為中國人民的新抉擇。《第26課 中華人民共和國成立和向社會主義的過渡》新課標要求,概述新中國鞏固人民政權的主要舉措。兩個教學片段的課標闡述是教學設計的奠基石,雖然課標關于這兩個教學片段使用了“了解”“概述”等行為動詞,但這些行為動詞在教學設計上如何更好地貼近課標的要求,需要發揮歷史教師的睿智和創造力。

一、語境思維力與義的“爭”

歷史課應該是一節思想政治導向課。百年風華黨史證明贏民心者得天下,中華民族偉大復興的征程勢不可擋。美國雖是20世紀美蘇冷戰的贏家,但碰上中國這枚不甘被欺凌的釘子就時運逆轉,一次隱身幕后操縱指使蔣家王朝挑起的人民解放戰爭,一次直接從幕后走向前沿大動干戈的朝鮮戰爭,最后的贏家卻總是勇于善戰、國譽日隆的中國共產黨和熱愛和平的中國人民,敗者均是紙老虎美國。因為中國共產黨致力追求和平民主、維護祖國統一和反對無端挑釁的霸權主義的方針策略,愈加得到中國民眾及仗義執言的世界人民的真正擁護。兩個教學片段人民解放戰爭和抗美援朝保家衛國,都是中國共產黨審時度勢作出的重大決策。研讀戰爭史離不開與史料文本打交道,挖掘、提供給學生研讀的戰爭史文本務必要精審務實,這樣才能讓學生運用可信的史料,與歷史人物對話,努力探根溯源,認識中國共產黨“能、行、好”背后的實力與道義,即扎根人民群眾和持續創造戰爭奇跡。可見史料的價值就是歷史理解的依靠、解釋的源泉,重溫和學習光輝的戰爭史,也是學生聆聽睿哲高見和靈魂凈化的陶冶過程。

審辨思維的同理思維,推己及人,由此及彼。歷史課也是生動治學課。說起古往今來“戰爭”,因“爭”而興,“爭”系會意字,如以篆書字體的形式呈現,就更為形象、逼真。清代徐灝箋對此注曰:“爭字本義為兩手爭一物”,可見“爭”是社會沖突、政局緊張和戰爭動亂的禍根。“爭”的首要目的大到治國理政上的領導權,小到個人或宗家大族物質上的利益、精神文化層面上的尊崇榮耀,或是彼此錯綜復雜的私利,這些都是“爭”字最初的和最基本的寓意。借助說文解字,傳遞傳統文化氣息,嘗試從字源理解“戰爭”概念內涵,努力展示中華傳統文化造字的獨特魅力,易于加深學生對“戰爭”概念的理解。

審辨思維的關聯思維,利害相關,形影相隨。歷史上發生的事件不是孤立存在的,總要與相關事件錯綜復雜地交織在一起。恩格斯曾指出:“當我們深思熟慮地考察自然界或人類歷史或我們自己的精神活動的時候,首先呈現在我們眼前的,是一幅由種種聯系和相互作用無窮無盡地交織起來的畫面。”可見,一節好歷史課需要精心謀劃關聯內容,將歷史教學關聯內容重新裁剪組合,方能引導學生從歷史角度看得更透、行得更穩。歷史證明,實力與道義兼具底氣的中國共產黨,向來不好戰、不懼戰而且善戰,他們不忘初心、以民為本、追求和平和發展,終得山河無恙、家國安寧。江山就是人民,這是中國共產黨人對外據理力爭的出發點和落腳點。

二、抗戰后眾望所歸的“和”

歷史就是一面智慧人生、反省己身的鏡子。1945年9月,十四年抗戰終于結束,戰后全國人民的共同愿望是追求民主和平、實現天下太平,然而“樹欲靜而風不止”,國共兩黨影響著中國政治大局,因階級立場相左欲劍拔弩張。歷史是客觀存在的,客觀性思維是審辨思維的一種,分析歷史要堅持實事求是的原則。研讀歷史材料,請學生結合史料作客觀性思考:抗戰勝利后,圍繞中國的前途與命運,有哪幾方態度或方案影響中國的命運走向?中國共產黨是如何巧用重慶談判積累政治資源的?從戰爭史的光輝歷程中悟思中國共產黨艱難發展的持久定力和思想啟迪是什么?

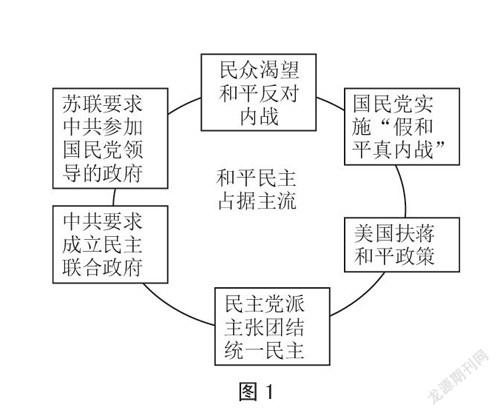

歷史解釋。抗戰后的中國面臨兩種政治命運和抉擇,課上通過展示延安、重慶歡慶抗戰勝利的歷史圖片,1940—1947年報刊“民主”出現的頻率統計折線圖和豐子愷“炮彈作花瓶,萬世樂太平”的漫畫,說明和平民主主張占據主流。閱讀實證材料,通過認識抗戰后各方建國主張來說明抗戰勝利后,中國人民、美國、蘇聯、中國共產黨、民主黨派多方力量(見圖1)迫切需要的是民主與和平。然而,和平之下卻潛伏著暗流的涌動,抗戰后國共兩黨心存疑慮,彼此戒備,在接受日軍投降問題上已發展成公開的抗爭。

史料補充。恩格斯說我們只能在時代條件下進行認識,認識是有限性和發展性的。故僅憑教材材料不足以說清抗戰后的中國政情民意,只有把人民解放戰爭放到風云變幻的國際環境里,結合國共兩黨對“和”與“戰”的策略與用意,才能勾畫出錯綜復雜的較量全景圖和眾生相,才能正確解釋很多歷史疑問,所以有必要補充當時國際風云:抗戰勝利后,中國的局勢與國際政治緊密關聯,蘇聯和美國的態度直接影響著國共兩黨實力的沉浮。1945年8月,南京國民政府與蘇聯簽訂《中蘇友好同盟條約》,蘇聯將全力援助國民黨,承認國民黨有權接受中國東北,不希望國共兩黨發生內戰。但不久國際形勢突變,原因在于1946年英國前首相丘吉爾在美國發表反蘇反共的鐵幕演說,強烈刺激了蘇聯領導人,蘇聯迅速轉變對華政策,積極支持中共奪取東北、放手與蔣介石國民政府決戰。

三、抗美援朝身不由己的“戰”

歷史就是一本最好的人生教科書。對于戰爭,中國共產黨歷來是未雨綢繆,既做好破壞我黨紅線的“戰”,又努力向最好的“和”方向奮斗。歷經十四年抗日戰爭和三年人民解放戰爭,戰火紛飛給國民帶來的創傷尚未痊愈,人民期盼和平。1950年5月,突然而來的朝鮮戰爭打亂了中國人民解放軍準備進軍臺灣的計劃。面對急轉而下的朝鮮戰爭形勢,中國共產黨對朝鮮金日成的請求,究竟要不要出兵、該不該打、能不能打、愿不愿打、能不能打贏等事關國計民生和戰略決策的重大問題作出艱難的抉擇。引導學生運用唯物史觀洞悉中共黨史,更能體悟風云激蕩的關鍵歷史時機,中國共產黨人作出英明抉擇所體現的定力果敢與集體智慧。知史愛黨、知史愛國不是空洞說教,而是悟思與行動,境界與涵養,激勵與擔當![2]

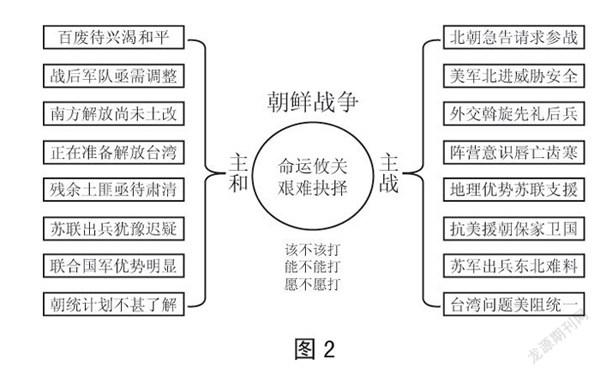

審辨思維是本質性思維,既看外表更要看內心。從審辨思維看,歷史課就要培養學生站在特定的、具體的歷史時空中,結合國內外形勢,來對歷史事件進行唯物史觀的全面客觀審辨思考,清晰地估量歷史進程中的重重困難,抓住歷史事件的主要矛盾和次要矛盾,通過史料實證和歷史解釋,透過歷史紛繁復雜的歷史表象,理解當時權衡利弊作出歷史性抉擇的偉大意義。閱讀材料,結合所學知識自主思考:關于朝鮮戰爭,敵強我弱,敵眾我寡,中國不出兵的理由有哪些?中國須出兵的原因有哪些?

歷史解釋。(1)關于朝鮮戰爭,中國原本無意出兵援朝的因素較多,主要基于以下原因的考量(見圖2):剛成立一周年的新中國,一窮二白、百廢待興,人民企盼和平;長期南征北伐,人民解放軍亟待做好部隊調整和軍人復員工作;剛剛解放的中國南方尚未土地改革;人民解放軍正匯聚南方為解放臺灣做戰前準備;國民黨兵敗如山倒,但仍有百萬殘兵占山為匪,威脅新政權的安全,亟待肅清;蘇聯出兵援朝猶豫遲疑,中共難以摸清最終意向;以美國為首的“聯合國軍”裝備精良,優勢明顯;朝鮮統一半島的計劃,中共不甚了解,爆發初期聲稱不需要中國任何幫助。(2)究竟要不要出兵、該不該打、能不能打、愿不愿打,能不能打贏,會不會“引火燒身”[3],最后中國決意出兵朝鮮,主要基于以下八個主要原因的思考:朝鮮形勢危急請求中國參戰;“聯合國軍”襲擾中國東北邊境城市,國家主權受到威脅;周恩來先禮后兵請印度政府轉告、警告美國,中方熱愛和平,不懼怕戰爭;朝鮮與中國同屬于社會主義陣營,中蘇簽訂《中蘇友好同盟互助條約》,中朝唇齒相依,以美國為首的西方列強居心叵測;中朝接壤,從地理上有利于中國優勢軍種陸軍深入,加之蘇聯斯大林最終承諾給予軍備武器和空軍援助;抗美援朝保家衛國,在國內具有感召力和凝聚力,便于萬眾一心、眾志成城抵御外來侵略;破除中國東北主權問題的擔憂,如蘇軍像抗日戰爭一樣出兵東北,結果難以預料;美國起初宣稱不干預中國內政,但第七艦隊闖入臺灣海峽意在阻撓大陸統一,激怒中方。正如一位美軍退役將領所言,中國從沒準備派兵援朝,但當美軍侵擾中國東北領土時,中共別無退路!

四、“和”天下對“戰”的反思

歷史課應該是一節遇事三省的反思課。戰爭史學習須堅持史料實證的務實思路,不應摻雜教條習氣,重在“彰往而察來”。戰爭史學習的教化功能和教書育人功能是什么?就是把準話題切入口,重溫、分析革命戰爭史,讓學生從現實與歷史之間找到關聯點,準確辨析戰爭中的真善美與假惡丑,從而進一步體悟“和”無望之下的“戰”,對思考人生、規劃人生具有借鑒性和警示性作用,有助于促使學生在對話交流中感悟“學史明理”的情感態度,提升人生眼界和人之為人的思維品質。抗戰勝利后,在貌似“和平”的談判中,其實已露出許多促使戰爭必然爆發的端倪。前車之覆,后車之鑒,看看關于解放戰爭期間國民黨陣亡將軍數據統計材料,反思:這場內戰能避免嗎?對當前臺海局勢有何警示價值?問題再補充拓展,“和”之問——人民解放戰爭,當年月亮誰敲破,直到今夕尚未圓;“戰”之思——朝鮮戰爭,歷史證明面對正義訴求、中國崛起和中共集體智慧,一切反對派都是紙老虎:(1)破碎的月亮是否能有骨肉重圓的一天?最有可能實現“兩岸一家親”的模式是什么?(2)臺灣“謀獨”分子唯恃美國靠山,不擇手段公然挑戰兩岸“九二共識”的底線和大陸對“和”的誠意極限,肆意妄為玩起刀鋒起舞的危險把戲,考驗大陸對“和”的容忍度。要知“臺獨”分子逼人太甚,法理難容、“戰”必自焚,對此有何新的認識?