心理契約視角下研究生導師師德的提升

汪文新,許偉杰,劉明強,余 悅

(汕頭大學法學院/地方政府發展研究所,廣東 汕頭 515063;江蘇大學管理學院,江蘇 鎮江 212013)

一、問題的提出

研究生教育肩負著高層次人才培養和創新創造的重要使命,是國家發展、社會進步的重要基石。習近平總書記曾對此批示:“研究生教育在培養創新人才、提高創新能力、服務經濟社會發展、推進國家治理體系和治理能力現代化方面具有重要作用,要深入推進學科專業調整,提升導師隊伍水平,完善人才培養體系。”[1]

在我國高等教育面臨新發展機遇的背景下,提升研究生培養質量,是國家向我國高校教師隊伍提出的新要求,而研究生導師師德師風建設是提升研究生培養質量的突破口。國務院印發的“雙一流”建設方案文件中指出,“雙一流”建設任務包括“加強師德師風建設,培養和造就一支有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的優秀教師隊伍”[2]。針對研究生教育,教育部也印發了《關于全面落實研究生導師立德樹人職責的意見》,進一步強調了“政治素質過硬,師德師風高尚,業務素質精湛”是研究生導師的三大基本素質要求,體現了黨和國家對研究生導師隊伍建設的重視[3]。

然而,與我國高校教師師德師風建設的總體要求相悖的是,近年來研究生導師學術不端、師生關系失調等現象頻頻發生。失德現象揭示了部分研究生導師師德師風不良的事實,盡管我國研究生導師隊伍的知識水平、專業技能已經獲得極大的提升,但研究生導師的師德建設不容忽視,我國高校教師師德師風建設工作仍然任重而道遠。

在國家政策目標的指引以及解決現實問題的迫切要求下,在高校研究生導師師德建設中,一些亟待回答的問題在于,導師師德的內涵中哪些因素與研究生培養的關聯度較高?研究生與導師之間的心理互動是否影響著導師師德?從實證上對上述問題進行探索,將有利于進一步明晰提升研究生培養質量和提升導師師德兩個目標導向的可行路徑。

二、文獻回顧

(一)職業倫理與師德

在理論淵源上,近代資本主義道德的提出,一開始就是與職業相關聯的。馬克斯·韋伯在《新教倫理與資本主義道德》中提出了較為系統的“天職觀”,從社會學的角度揭示了職業特性與人性之間的關系,提出宗教職業倫理和資本主義精神,將以職業化、專業化為內涵的價值觀念體系作為催生資本主義生產發展的動力之一[4]。然而,在19 世紀資本主義社會勞動分工越來越專業化的背景下,資本主義生產方式追逐利益最大化的取向導致社會出現了一定的價值危機。基于這樣一種社會事實,涂爾干則進一步指出,職業倫理是拯救日益敗落的社會道德的救世良方[5]。在一定程度上,職業倫理是資本主義生產秩序的構成要件之一。

不同于西方語境下由職業倫理這一概念所揭示的對人們職業行為的一般性規范,我國的職業倫理概念則偏向于一種道德要求[6]。在我國,職業道德是基于馬克思主義立場以倫理規范的形式提出的,體現出職業道德具有更崇高的社會價值,“職業道德是一種職業意識、思想活動和心理狀態,是對實現自我的自覺超越,它是中國特色社會主義道德體系的重要組成部分,包含敬業、勤業、創業、立業等要素”[7]。職業道德是勞動者在勞動分工的基礎上所形成的在所從事的職業中必須遵循的倫理規范,這種倫理規范具有積極意義上的外部價值[8]。

就師德而言,其概念的提出具有一定的傳統文化屬性,但在本質上是教師職業所應秉持的職業道德,從屬于倫理規范[9]。我國自古以來就有尊師重教的文化傳統,可以說,在我國教師師德與教育活動天生就是一體的,“古之學者必有師”,而“師也者,教之以事而喻諸德也”。在新時代,以“立德樹人”為根本價值遵循的高校教師師德師風建設一方面秉持了將教育作為德育手段的傳統育人路徑,另一方面又添加了專業道德、價值引領等新的內涵[10]。專業道德強調高校教師以專業精神引領社會公眾的職業精神,價值引領強調高校教師應當面向學生、面向公眾發揮模范帶頭作用。因此,在新時期高校教師師德建設體現出更強的互動性特征,基于此,師德師風建設的影響因素應當是廣泛的,值得從高校、學生等多主體進行發掘。

(二)研究生導師師德

在現有的研究基礎上,針對研究生導師師德內涵的發掘,比較一致的觀點是:“研究生導師師德是在完成立德樹人任務的過程中處理個人思想與行為、個人與他人、個人與教師職業、個人與社會的關系時形成的,由相對穩定的道德觀念和道德情操及行為準則共同構成的道德規范體系。”[11]

縱觀當前的研究基礎,研究生導師師德在內涵上包含了個人修養、職業道德、社會責任三個方面。不少學者針對其內涵的不同側面進行了探究。個人修養表現為導師自身的德行修養,道德具有示范作用,良好的道德情操能夠對學生形成示范作用[12]。在職業道德上,有學者將專業能力和敬業精神作為研究生導師職業道德的核心維度。具體而言,專業能力具體包括科研水平、指導能力、師德修養、自我角色認知與管理能力,同時強調指導能力是導師專業能力的核心[13]。敬業精神則代表了研究生導師對自身工作的重視程度,在很大程度上體現為導師對研究生指導工作的重視[14]。教師師德在社會責任上的體現近年來越來越受重視,主要表現為學術道德與創新能力。學術精神既包含了遵守學術道德、不逾矩的內涵,同時是也要求研究生導師以不懈探索的實踐精神言傳身教,培養學生的學術操守[15]。創新能力則體現了研究生導師在本專業內的探索精神。成果導向是科研實踐的主流價值,而創新能力是研究生導師推進科研成果轉化,造福社會的關鍵[16]。因此,積極培育研究生的創新精神也是高校研究生導師師德的體現。

(三)心理契約與師德的關聯

心理契約為解釋導學關系提供了重要的研究視角。從一般的宏觀意義上看,調節個人與社會、個人與個人之間的矛盾和沖突的方式,主要有強制方式、情感方式和契約方式三種[17]。廣義的心理契約指組織與個體在相互關系中所感知到的彼此為雙方提供的責任,這種知覺或來自于正式協議的感知,或隱藏于各種期望之中[18]。狹義的心理契約是指組織與員工之間隱含的、未公開說明的相互期望的總和[19]。在組織行為學視角下,除了研究組織與個人之間的關系外,心理契約還被用于研究組織內人與人之間的關系。Roehling 就指出,心理契約的應用范圍已經一般化,可以用來描述人與人之間的關系[20]。我國學者就心理契約對員工態度及行為的影響做了研究,證實了心理契約與員工的個人行為之間存在一定的內在聯系[21-22]。

有學者指出,心理契約普遍存在于社會道德關系中[23]。而在公民之間以及公民與社會的關系維度,心理契約作為社會契約的一種,能夠推動公民公共德性的實現[24]。在高校,導師與研究生同屬于一定的學術共同體中,其關系具有平等性、交互性、共生性的特征[25]。道德層面的相互影響是師生互動關系的重要方面。對研究生導師而言,心理契約盡管是一種無形的契約,但卻同有形契約一樣發揮作用,影響著研究生導師和學生之間的相互信任和理解[26]。因此,心理契約是連接研究生導師和研究生的無形力量,影響著高校教師的師德建構[27]。總而言之,探究導—學心理契約與研究生導師師德的關聯,不僅有利于在理論上豐富心理契約的內涵,而且有助于明晰二者的內在關聯,從而為提升高校研究生導師師德建設找準重點。

三、研究設計

(一)指標編制與量表設計

1.研究生導師師德量表。在評價方式上,研究生導師師德的評價首先是一種道德評價。在哲學理論研究中,理性與感性被認為是道德評價中需要兼顧的因素,且理性應當占據主導地位[28]。同時,自我評價和他人評價也是需要兼顧的評價主體[29]。具體到教師師德的評價上,就是要兼顧主觀評價和客觀標準、自我感知和第三方評判[30]。因此,在客觀標準之上進行主觀評價是師德評價的可行路徑。

評價指標體系中的基礎指標源自《教師職業道德規范》和教育部印發的《研究生導師指導行為準則》等文件,同時參考國內外教師職業道德的相關研究成果來編制評價指標體系。此外,還邀請了學校管理者、高校學生、專職教學科研人員、專家共同參與了問卷內容的具體設計,提出研究生導師師德評價指標體系共18 個指標。依照研究生導師師德評價指標體系初稿,編成研究生導師師德評價指標問卷,用于測量高校研究生導師對評價指標中指標的主觀評價,測量得分越高表示此項評價指標的認可度也越高。

問卷總計18 個條目,采用李克特5 點計分法,教師對此類指標重要程度的判斷計分分別為:“非常不符合”計為1 分;“不太符合”計為2 分,“一般”計為3 分,“比較符合”計為4 分,“非常符合”計為5 分。評價項目維度主要是“培養研究生學術創新能力”“培養研究生實踐創新能力”“增強研究生社會責任感”“指導研究生恪守學術道德規范”“優化研究生培養條件”“注重對研究生人文關懷”6 項。對各項目維度進行分解,6 類變量和指標的描述見表1。

表1 研究生導師師德評價指標與代號

2.導—學心理契約量表。心理契約量表采用的是自制的導—學心理契約量表,變量為導師—研究生心理契約。在文獻研究的基礎上,參考國外編制的《心理契約測量問卷》、李原教授提到的心理契約三維結構學說[31],D.M.Rousseau 和L.J.Millward 編制的《心理契約測量問卷》以及國內自編的相關量表(如韓明等編制的《高校教師心理契約量表》),并根據中國高校、研究生導師和研究生多方特點對問卷進行修改,以確保內容效度。具體而言,包含了學生品格、學習能力、學習態度以及未來規劃4 個維度,共計15 個題項,如表2 所示。在測量上,同樣采用的是李克特5 點計分法。

表2 導—學心理契約量表

(二)樣本選取

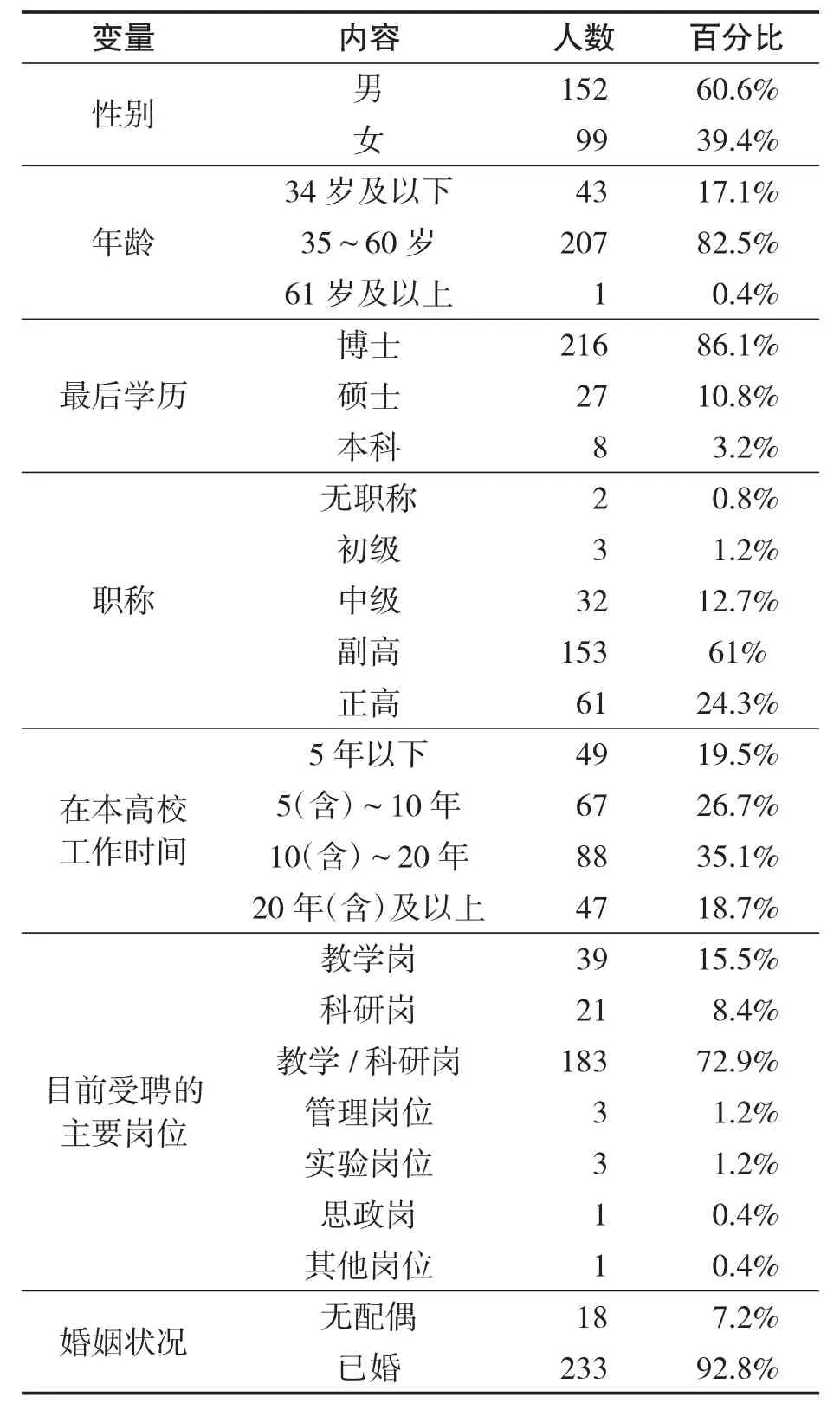

樣本數據來自于網絡問卷調查。高校樣本包含了綜合性大學、師范院校、醫學院等。具體的調查對象總體情況統計結果如下:

共有251 名研究生導師有效地填寫了問卷調查表,其中男性152 人(60.6%),女性99 人(39.4%)。平均年齡40.44 歲,其中34 歲及以下的43 人(17.1%);35 歲至60 歲的207 人(82.5%),61 歲及以上的1 人(0.4%)。職稱以副高為主,占比61%。導師的學歷為博士的占絕大多數,占比達到了86.1%。在校工作時間5 年以下的49 人,占比19.5%;5 至10 年的67 人,占比26.7%;10至20 年的88 人,占比35.1%;20 年以上的47 人,占比18.7%。

表3 樣本描述性統計(N=251)

(三)數據分析方法

利用典型相關分析方法,對研究生導師師德量表各題項及維度與導—學心理契約量表各題項及維度進行分析。典型相關分析是利用綜合變量對之間的相關關系來反映兩組指標之間的整體相關性的多元統計分析方法[32]。其基本原理是:為總體上把握兩組指標之間的相關關系,分別在兩組變量中提取有代表性的兩個綜合變量U 和V(分別為兩個變量組中各變量的線性組合),其目的就是希望找到向量a 和b,使ρ(U,V)最大,從而找到替代原始變量的典型變量U 和V,以此來反映兩組指標之間的整體相關性,從而把兩組原始變量間的相關關系研究轉化為少數幾個典型變量之間的典型相關研究,實現降維目的,且對于多維指標的整體預測能力較強[33]。該方法目前在多學科中得到了應用[34-35]。

四、結果與討論

(一)量表信效度檢驗

信度分析采用Cronbach’s Alpha 系數對量表內部一致性信度進行檢驗。研究生導師師德量表的α 值達0.955,導—學心理契約量表的α 值達0.944,均處于較高水平。效度分析采用因子分析降維分析主成分和旋轉結果,對兩份樣本數據分別提取6 個因子和4 個因子后,累計有效解釋率分別達到82.50%和77.01%,處于可接受的水平。因此,兩份量表信度與效度均表現為良好。

(二)描述性統計

變量描述性統計結果如表4 所示。在導—學心理契約上,各維度得分差異較小,按照得分從大到小排序為個人品格、未來規劃、學習能力、學習態度,表明導師對學生個人品格以及自身未來規劃通常較為重視,在心理契約上的滿足可能主要受到學生個人品格以及未來規劃的影響。

表4 變量描述性統計(N=251)

在導師師德評價上,各維度得分差異同樣較小,按照得分從大到小排序為指導研究生恪守學術道德規范、優化培養條件、培養實踐創新能力、注重人文關懷、培養社會責任感、培養學術創新能力。首先,排在第一的是指導研究生恪守學術道德規范,表明研究生導師認為師德首先體現在對于遵守學術規范上;其次,優化研究生培養條件占第二位,表明了研究生導師對于自身科研條件的重視。最后,努力培養學生實踐創新能力以及學術創新能力也是導師師德的重要體現。

(三)典型相關分析

1.典型相關系數及其檢驗。典型相關系數、檢驗及其典型相關模型見表5。威爾克統計檢驗結果表明,第一組典型相關系數的P 值小于0.001,有統計學意義,其他各組均無統計學意義。因此研究導—學心理契約和研究生導師師德相關性的研究可以轉化為研究第一對典型變量中相關變量之間的關系,其他三組予以剔除。

表5 典型相關系數、檢驗及其典型相關模型

冗余指數是檢驗典型相關分析結果的另一個指標,這一比例反映的是兩個變量組之間的解釋能力。典型冗余分析結果表明,典型變量U 被自身典型變量解釋的百分比為67.5%,被對方典型變量解釋的百分比為33.7%;典型變量V 被自身典型變量解釋的百分比為74.9%,被對方典型變量解釋的百分比為37.5%。由此可知,該組典型變量的解釋能力較強。

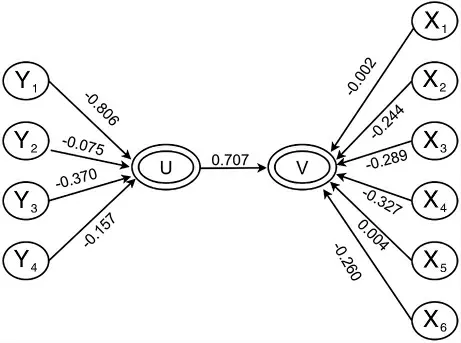

2.典型相關模型。根據標準化典型相關系數,得到典型相關方程。圖1 是第一組典型變量的典型結構示意圖。

圖1 典型變量的典型結構示意圖

該組典型相關方程表明,影響導—學心理契約的關鍵變量為個人品格(Y1)、學習態度(Y3)、未來規劃(Y4),相關系數絕對值分別是0.806、0.370、0.157。此外,從影響程度上看,影響導—學心理契約的變量由強到弱排列為個人品格、學習態度、未來規劃、學術能力。影響研究生導師師德評價的關鍵變量為培養研究生實踐創新能力(X2)、增強研究生社會責任感(X3)、指導研究生恪守學術道德規范(X4)、注重對研究生人文關懷(X6),相關系數絕對值分別是0.244、0.289、0.327、0.260;其影響程度大小由強到弱排列依次為指導研究生恪守學術道德規范、增強研究生社會責任感、注重對研究生人文關懷、培養研究生實踐創新能力。

綜合分析U 與V 兩個典型變量發現,導—學心理契約中的個人品格、未來規劃是影響導—學心理契約的關鍵變量,學術能力創新能力培養、學術道德規范培養、社會責任感培養、實踐創新能力培養是影響導師師德評價的關鍵變量。由于導—學心理契約與研究生導師師德評價成顯著的正相關關系,因此導師師德與導—學心理契約可能存在相互促進的關系。

3.典型結構分析。典型結構分析見表6,該表同時包含了典型載荷與交叉載荷數值。典型結構分析結果顯示,典型變量U 與變量個人品格(Y1)相關性最強,與典型模型結果一致。典型變量V與各變量相關性從大到小排列為X3、X2、X4、X6、X5、X1,與典型模型所顯示的結果基本一致,表明以上分析的可信度較高。交叉載荷顯示的結果與典型載荷結果一致。

表6 典型結構分析(典型載荷與交叉載荷)

五、結論與建議

高校研究生導師與研究生是我國高等教育體系中的兩大重要主體,共同承擔著科研實踐、科技創新的重大任務。在這個意義上,強化高校研究生導師師德既關乎其個人發展,也關乎高等教育事業的穩步推進。因此,從多個方面、多個維度推動新時代研究生導師的師德建設既有必要,也具有一定的緊迫性。作為我國科研人才的重要組成部分,研究生在學期間的能力培養主要指標包括學術創新能力、實踐創新能力等,此外還包含了研究生自身社會責任感、人文精神、學術道德等精神層面的內容,這些能力建設與道德素質培養,均離不開研究生導師的作用。

實證結果已經表明,研究生導師師德評價在不同維度上有所差異,總體上研究生導師認為師德主要體現為對研究生學術及實踐能力的培養以及學術道德素質的培養。從心理契約視角來看,研究生在個人品格、未來規劃兩個方面的表現與導—學心理契約的關聯度較高。以上結果反映出研究生導師在心理契約和師德評價兩個方面,對研究生的在職業發展、道德素質培養、能力建設上的態度具有一致性。

因此,基于這三個維度,可以實現導—學心理契約與研究生導師師德形成良性互動,進而推動研究生導師師德與高校研究生培養質量的提升。在以上結論的支持下,從導師與研究生的互動視角提出研究生培養質量提升的優化路徑,具體而言,應當以導師的職業道德與學生的個人品格、導師的科研實踐與學生的職業規劃、導師的專業素質與學生的學術能力三對關系為結合點,實現三者的有機統一、相互促進。

(一)強化研究生導師道德素質,推動研究生對優良個人品格的傳承

遵守學術道德不僅是科研人員職業道德規范的基本要求,對于人才培養而言也具有特殊的意義。道德具有示范作用,研究生導師的道德操守與研究生能夠相互影響,良好的學術操守將會在學生身上得到傳承。個人品格是影響導—學心理契約的關鍵變量之一,其相關性明顯強于其他變量;而指導研究生恪守學術道德也是師德評價的關鍵變量。

在傳承學術道德上,研究生導師的重要責任就是秉持嚴謹治學的科學態度進行研究,以積極的探索精神、堅持不懈的專研精神解決實際問題,在實踐中不斷提升自身道德修養。在當下,研究生導師尤其要重視科研規范,杜絕學術不端行為。在學術研究之外,研究生導師也應當注重自身生活修養的提高。大學老師是知識分子群體,需要在待人接物中體現良好的群體風貌,推動社會風氣的良性發展。在研究生培養上,更是應當以高尚的思想情操、高雅健康的審美情趣、身心健康等為研究生樹立榜樣。

(二)提升研究生導師科研實踐條件,推動研究生職業發展路徑優化

隨著我國研究生招生規模的擴大,研究生就業已經成為社會熱點問題。就業困難的主要原因在于勞動力市場供需結構的變化,供需矛盾緊張反過來對研究生培養質量提出了更高的要求。嚴峻的就業形勢影響著研究生自身職業發展規劃。研究結果表明,培養研究生的實踐創新能力是影響師德評價的關鍵變量,而未來規劃同樣在影響導—學心理契約的因素中占有重要地位。

在一定程度上,高校、研究生導師以及研究生組成的學術共同體有利于幫助研究生優化自身職業發展路徑。對于高校而言,在研究生培養上應當緊跟勞動力市場需求,及時更新或修訂培養方案,提升研究生在當下或未來經濟社會中的適應能力,同時也要積極優化科研條件,吸引更多學術人才。對于研究生導師而言,應當積極完善或強化自身科研條件,吸引研究生走上學術發展道路,將學術研究作為職業發展的目標;此外,還要積極開展實踐性較強的研究,推動科研成果轉化,為研究生培養以及研究生職業發展創設優良的條件。

(三)加強研究生導師專業素養,推動研究生在學術能力上的提升

研究生的學習態度和學術能力是影響導—學心理契約的關鍵變量,而對學生能力的培養也是師德評價的關鍵變量。對研究生在本專業內探索能力的培養是研究生導師專業素質的重要體現。在研究生導師制的培養機制下,研究生導師是研究生在科研道路上的領路人,同時也是其在學術實踐中的合作者,研究生導師的專業素質將在很大程度上影響研究生的學術能力。

首先,研究生導師是研究生科研能力的培養者,研究生導師的學術視野、專業能力能夠為研究生在學術研究中提供莫大的幫助。因此,高校應當重視研究生導師專業素質的培養,建立規范的導師專業素質評價及選拔機制,為研究生培養選拔一批專業素質過硬、學術能力強的導師。其次,研究生導師也是研究生創新能力的培養者,導師自身的創新精神將會在潛移默化中影響學生,進而對科研創新形成一種無形的推力。因此,導師要注重營造寬松、自由的學術環境,不壓制學生觀點,尊重學術自由;同時要注重培養研究生的獨創精神,尊重其個性,進行適當的引導和啟發,鼓勵其進行科研創新。最后,研究生導師也能夠為培養研究生的社會實踐能力創造條件。因此,研究生導師應當積極帶領學生參與各類實踐性課題的研究,利用自身資源,培養學生“將論文寫在大地上”的能力。