新媒體環境下名人悼念現象中的記憶嵌套與互構

——基于全網悼念吳孟達的個案研究

潘雯智,楊 鵬

(復旦大學新聞學院,上海 200433)

引言

“這是個流行離別的時代,只是我們都不擅長告別。”這句話頻繁出現在有關名人去世的新聞評論里,成為現代化語境下全民悼念的隱喻。從趙忠祥、霍金、科比,到2021 年的吳孟達、袁隆平,名人離世總能在新媒體上掀起全民緬懷,從公開化的微博知乎抖音,到私人化的朋友圈,網民立足過去、追溯歷史,生產出潮水般的文本影像、抽象的時代符號、強烈的懷舊氛圍,讓人們自覺或不自覺地陷入集體悼念,呈現萬人齊喑的景象。

與傳統媒體時代相比,新媒體帶來了自我書寫的個體記憶的浮現,悼念名人不再是一個嚴肅寂靜的追悼會,而像是多元參與者來來往往、各自陳述的墓地;同時,新媒體更高度的連接性、傳播力,和海量乃至過載的記憶符號,也讓悼念有普泛化、景觀化趨勢,天然記憶和人工記憶,真實情感與表演成分混雜。

本研究選擇吳孟達逝世這一案例進行研究。吳孟達于2021 年2 月27 日因病逝世,從影近50年,留下了眾多經典的銀幕形象,被譽為香港電影黃金配角。其逝世消息發布后,網民展開了浩大的悼念,因此具有一定的代表性。未來,我們無法避免更多的童年記憶、時代偶像的離開,而“過去”會一直被反復喚起、拉扯,因此本研究的主題——新媒體環境下名人悼念現象中的記憶建構,具有一定的現實關照與理論意義。

一、理論進路與文獻綜述

(一)集體記憶與個體記憶

法國社會學家哈布瓦赫最早提出集體記憶概念,集體記憶是“一個特定社會群體成員共享往事的過程和結果”[1],由此記憶研究從心理認知框架轉向社會群體性領域。哈布瓦赫繼承了其導師涂爾干的“集體意識”概念,認為存在著一個所謂的集體記憶和記憶的社會框架,我們的個體思想將自身置于這些框架內;同時,只有把記憶定位在相應的群體思想中時,我們才能理解發生在個體思想中的每一段記憶。[1]

后人沿著這條記憶-社會框架,對其進行了補充。比如,保羅·康納頓在《社會如何記憶》中論述,任何社會秩序下的參與者必須具有一個共同的記憶,我們有關過去的形象需要服務于現存社會秩序的合法化。[2]揚·阿斯曼將集體記憶擴展到文化記憶,文化記憶中的“凝聚性結構”包含了共同的價值體系和行為準則,使一個集體的成員得以確立和鞏固其身份。[3]臺灣學者王明珂將前人的記憶研究歸納為四方面:記憶是一種集體社會行為,人們從社會中得到、拾回、重組這些記憶;每一種社會群體皆有其對應的集體記憶;每個社會都有一些特別的心理傾向或社會歷史結構,導致記憶選擇性扭曲或錯誤;集體記憶依賴媒介、圖像或各種集體活動來保存、強化或重溫。[4]

然而,肇始于哈布瓦赫的集體記憶路徑過分強調外部的塑造作用和不可抗拒力,忽視了個人的主體性及其對集體記憶的補充創造甚至反抗,由此產生了其對立面——個體記憶的探討。集體記憶必須以每一個成員的個體記憶為載體。個人完全具備能動性,從集體記憶中獲取資源來討論個體的歷史問題,或使用個體記憶去修正集體記憶。[5]Schwartz 等認為對集體記憶的考察應該轉入關注個體與集體記憶的分歧、同構與互相影響。[6]和傳播學科進行勾連,大眾媒介對應著集體記憶范式,大量研究討論了報紙、廣播、電視對社會認同、國族精神的建構,由于缺乏雙向的反饋機制,個體記憶長期以微弱隱蔽的形式存在。而互聯網和新媒體則加速了對個體記憶的關注,生產出有別于官方機構的大眾記憶、另類記憶乃至反記憶。[7]

(二)天然記憶與人工記憶

這對概念來自柏拉圖,天然記憶(anamnesis)是人類產生記憶的具體行為、真實的認知形式,而人工記憶(hypomnesis)是通過外在記憶手段得以實現的回憶。[8]柏拉圖將兩者對立,但斯蒂格勒認為人類的記憶從一開始就被外化、具有技術的特點,人類通過工具、物品、語言,以技術手段建立記憶庫的方式將自己外化。從石器時代、書寫時代、印刷時代到模擬數字時代,天然記憶都在被技術外化,在斷裂與內置的循環中完成傳承。然而,以大眾媒介為標志的模擬技術,和以即時通訊為代表的數字技術,對過去的文字聲音圖像進行了更豐富、廣泛、精確的儲存和重構,這些對象構成并限制著大眾意識的集體流動;同時由于編碼解碼都由機器來完成,人們成了被動的消費者。[8]斯蒂格勒批判這種“工業人工記憶”,它消滅了一切天然記憶的機會,社會被分裂成象征符號的生產者和消費者,結果造成了象征本身的毀滅。

但互聯網讓斯蒂格勒看到“聯合人工記憶生態環境”的希望,互聯網的共享合作、自我外化,恢復了被大眾媒介熔斷的對話可能,強調了人工記憶和天然記憶之間根本的互補性,或可重新恢復人與技術共同發展的積極面向。[8]

集體記憶與個體記憶、天然記憶與人工記憶,這兩對概念盡管分別從社會文化層面和技術哲學層面展開,但是兩者在研究旨趣和現實意義上有較大重疊。因此,本研究希望從這兩條理論進路切入,做進一步探討。

(三)新媒體時代記憶研究文獻綜述

目前已有不少有關新媒體時代的記憶建構研究,大致分為兩個方向。一是新媒體平臺記憶生產角度,以南京大屠殺、汶川地震、新冠疫情等重大事件為例,考察如人民日報新媒體平臺對記憶的建構方式,通過符號化影像、可視化內容、公眾書寫平臺、線上公祭空間等新技術,喚起、建構乃至重構當下的集體記憶。①如朱曉蘭,張曉磊.新媒體語境下新冠肺炎集體記憶的書寫[J].青年記者,2020(24):34-35;李黎丹.共建脈絡溫暖的集體記憶——國慶70 周年閱兵報道的新媒體傳播[J].新聞戰線,2019(20):36-37;劉體鳳,林燕.新媒體對集體記憶的再現與形塑——以汶川地震周年祭為例[J].蘭州文理學院學報(社會科學版),2019,35(03):114-118;樊向宇.《人民日報》新媒體對南京大屠殺集體記憶的建構(1994—2017)[J].東南傳播,2019(1):88-92;吳丹.新媒體對民族精神集體記憶的建構[D].沈陽:遼寧大學,2016.二是從個體記憶生產角度,考察新媒體環境下某類人群的懷舊現象的表現與成因,以及在公共事件中進行自由記憶書寫的可能。②如周葆華,陳振華.“新媒體事件”的集體記憶——以上海市大學生群體為例的經驗研究[J].新聞界,2013(14):55-61;趙遠娥.新媒體時代下“80 后”集體記憶的研究[D].昆明:云南大學,2013.

但研究多針對社會公共事件,尤其是帶有政治意義的儀式,缺少對名人悼念現象的研究;第二,缺少人工-天然記憶這一理論視角,似乎認定媒體所寫即網友所憶,忽視媒介對天然記憶的反作用;第三,只看到了全民緬懷中共鳴認同的積極部分,缺少對其景觀化趨勢的批判。

二、研究問題與研究方法

基于此,本研究的問題是:針對全網悼念吳孟達這一案例,研究新媒體環境下名人悼念現象中集體記憶與個體記憶、天然記憶和人工記憶是如何互相影響的,這兩組二元關系之間會產生什么新的交織與博弈。研究方法是收集新媒體平臺微博、知乎悼念吳孟達的相關內容,對文字、圖片、視頻等進行分析。

三、研究發現

(一)“自傳式書寫”:個體記憶的情感表達

1.以我為中心的天然記憶書寫。

(1)個人故事的融合。傳統媒體時代,從名人逝世消息公布到其生平回顧到表示哀悼,都由大眾媒體在廣播電視報紙上壟斷完成,個體在媒體上處于“失聲”狀態。但在新媒體環境下,微博、知乎等平臺涌現了大量以我為中心的自傳式書寫,個人獨特、真實、私密的經歷補充進宏大化約的集體記憶中。喜劇演員、黃金配角、童年回憶,這些是社會大眾公認的對吳孟達的集體記憶。而通過訴說個人的回憶,如“我想起兒時跟弟弟在家里電視看周星馳和吳孟達電影的每一個瞬間,想起天若有情里面他和劉德華吳倩蓮的戲”(微博@晨晟涼介);與名人的連接,如“星爺和達叔的電影,國語版,我基本能做到別人提起一句臺詞,我就能想到下一句的水平。”(知乎@小湧);甚至私下接觸,如“那年夏天我和表姐在上海一個飯店吃飯,服務員說吳孟達來了,我立刻拿出隨身帶的本子撕了一張紙,跑到他的包間,當時就他一個人,我忐忑地走過去,他笑著接過筆和紙,問我是自己來吃飯的嗎?”(微博@ 一顆甜奶糖jd),讓遙遠抽象的名人變得具體可感。新媒體成為網民新的生命史書寫的載體,更開放自由的表達空間改變了官方相對單一的主流記憶框架。在真情實感的敘述中,個體記憶作為一種暫未被技術中介化的天然記憶更顯可貴。

(2)社會情感中介。有網民由吳孟達逝世回憶起自己去世的親人,“爺爺去年也是因為肝癌離開的”(微博@ 咸魚一條蛋)、“想到了我的父親,去年十月底,我的父親突然的離開,因為在外地工作,沒能看到父親的最后一面,心里很不是滋味”(微博@白科源),個體記憶進一步私密化和切身化。Courbet 等提出“社會情感中介”概念,即粉絲在哀悼偶像時,往往會聯系現實生活中的附加人物,表達建立在線下社會關系上的真實情感。[9]名人的特質乃至去世本身都可以勾起人們特定的記憶,在懷念公共人物的同時,表達的更是由自我出發的情感故事與現實勾連。被懷念的明星不再是絕對主角,哀悼者自己才是。

2.準社會交往后的情感回饋。新媒體悼念文本大量使用第二人稱,創造出一種面對面交流的假象,“記得要開心啊,謝謝你留下的影視,我的童年有你真不錯”(微博@AugensternSAYK),“達叔,你好呀!雖然你看不到了,但還是想和你說一句,我一直都很喜歡你”(微博@慕笙就是魚啊)。微博網友@信奉有個天使更寫道“阿星現在一定很難過,我也很難過”,以一種推己及人的猜測展現自己與名人的“熟絡親昵”。這里表現出霍頓、沃爾提出的“準社會交往”心理,即觀眾對大眾媒介人物產生的依戀單向關系,假想出一種親密真實的人際交往。[10]吳孟達作為大眾媒體時代誕生的公眾人物,這樣的互動自是無需也無法回應。但新媒體卻給人們帶來了展現和進一步合理化“準社會交往”的渠道,將自己的情感依戀公之于眾,成為交往反饋的替代。此外,通過想象的親密話語,網民在更為陌生疏離化的集體記憶敘述中補充了自我的痕跡,并在看似“與我無關”的社會事件中確認了自己的身份位置。

3.跨越時空代際的“記憶共同體”。有關吳孟達的悼念文本中,有人懷念的是他參演的老片《笑林小子》《喜劇之王》,有人懷念的是近些年的《流浪地球》、綜藝《王牌對王牌》,不同代際的人都將其指認為自己青春的象征,諸如“一個時代結束了,80 后的青春逝去了”(微博@ 拓客老兵)、“陪伴我們90 后長大的達叔突然離世”(微博@白科源)這樣的表達十分常見。拋開吳孟達的長久影響力,這也反映了個體記憶跨越時空代際的共存乃至共融。不同世代的人抱有相異又重疊的記憶,在社交平臺上自由書寫,指認共同的記憶,觀看相異的敘述,相互交談和分享,實現了個體記憶的集體連接,個人日常經驗以及其中情感得以在一個被高度壓縮泛化的空間中實現代際之間的同頻共振。[11]現代化語境下原子化的網民借此難得的機會形成“記憶共同體”,與多代際、多群體、多類別的網友在悼念中獲得了情感慰藉和共鳴。

(二)多元競合:強勢話語權對“記憶高地”的主導

誠然,新媒體實現了記憶書寫的張力與多元性,表現出擺脫組織邏輯、發揮能動性的特征,但是傳統媒體等一貫享有更高話語權的賬號仍保持著主導集體記憶的優勢。盡管我們脫離了秩序井然、中心邊緣分明的社會,進入一個沒有中心、互為中心、同聲共享的波浪式社會[12],但即使散落成節點,主流媒體、商業媒體憑借接入點、到達點的絕對優勢,仍然是集體記憶構建中的中堅力量。

1.主流媒體:“愛國者”記憶的強勢滲透。2 月28 日,人民日報發表評論《愛國者達叔,永遠都是主角》,文中寫到,吳孟達生前最后一條微博寫著“我是中國人”戳中香港一些宵小之徒的痛處,這些人越是攻擊愛國者,越反襯出達叔心懷大義。轉發評論點贊超過六萬,此后新華網、央視新聞等多家主流媒體都跟進報道,并再次登上微博熱搜。由此,對吳孟達的悼念從27 日的童年回憶、青春已逝進入愛國情懷、民族大義層面,輿論也轉向“達叔是堂堂正正的愛國”“下輩子還做種花家”,更有網民自發找出吳孟達曾接受采訪說“希望能為我們國家的科幻電影做些貢獻”等片段,進一步證實其愛國者形象,在去世后一日的微博悼念文本中,充滿強烈的民族國家色彩。

主流媒體借助最后一條微博的符號意象,對吳孟達的集體記憶進行了一定的重構,將原本處于邊緣的愛國者形象突出強調,這種民族主義敘述既符合國家的政治利益,同時與哀悼緬懷的媒體氛圍契合,在尊重集體記憶框架、個體記憶基調的前提下,重新修補了記憶敘事,更不費力氣地催生出民眾針對愛國者的自發記憶生產。因此,盡管新媒體取消了主流媒體的壟斷記憶敘述權,但新媒體的高度連接、快速傳播、符號化和情感化,卻也反過來成為傳統媒體拓展其意識形態的工具。

2.商業媒體:以豐富資源主導記憶呈現。新浪電影、中國電影報道、南方都市報及一眾商業媒體、營銷號、文化生產機構都紛紛發布短視頻,主要是一到三分鐘時長的經典作品回顧、十大角色混剪等。在視頻為王、圖片吸睛的時代,和散落在信息流里的個人的三言兩語相比,這些更能成為熱門微博。商業媒體和文化生產機構擁有豐富的文本視頻音頻資源和更優質的內容表達能力。這些混剪往往選取《少林足球》《九品芝麻官》等經典片段,可以更好地與集體記憶形成最大共鳴,更深化了這些經典屏幕形象,成為全網悼念敘事中的中堅力量。

綜上,新媒體環境下的記憶敘事呈現一種多元競合的狀態,個人、官方媒體、商業媒體以悼念緬懷、情感追憶為共同話題展開協作書寫,前者實現了從隱匿走向前臺,但后兩者憑借更為強勢的話語權和豐富的內容資源仍能主導記憶的呈現方式和內容。新媒體時代的名人悼念中充滿了記憶的共鳴、協商與爭奪。

(三)聯合人工記憶生態的“去語境化”與“再語境化”

1.去語境化:背景懸置、碎片符號帶來的記憶斷裂。在悼念吳孟達的新媒體內容中,常見的配圖包括電影截圖“那我先走了,以后有機會再合作吧”,“明年春暖花開日,就是我們見面之時”,以及各種他流淚悲傷的畫面。這句“那我先走了”出自《破壞之王》,在電影中是由周星馳說的,但在此次傳播中很多人誤以為是達叔的告別而廣泛轉發。

圖1 “那我先走了”電影截圖

這些臺詞被抽離出原有的劇情背景,去語境化成為一種景觀符號,又因其自帶的感傷離別基調,極大契合了網絡悼念氛圍,更加成為一種獨立的象征標志,被大量復制傳播。斯蒂格勒認為,人工記憶存在一個斷裂-自我配置的過程,將連續性的東西打破成非連續性要素,每個時代的心靈個體化通過這種獨有的斷裂形式進行自我配置,與集體形成新的關系。[8]而這種斷裂在工業時代,卻因接收的同時性和世界性趨于懸置所有的背景化。[13]在紛繁復雜的信息洪流中,人們越來越難以做到對過去和歷史的直覺把握,只能將一切已然消逝的事物和逐漸淡化的記憶轉為文本、形象、符號,通過當下的閱讀觀看去接近過去。[14]這些碎片化、具象化的符號把過去和現實快速雜糅拼貼,是否有天然記憶本身已然不重要,經由想象體會,這些人工記憶碎片灌輸進我們的頭腦,而普泛化的懷念氛圍也進一步將其展演為一種約定俗成的集體記憶。

2.再語境化:時空模糊、自我聯想后的記憶泛化。名人悼念現象中,回憶懷舊的風潮常常呈放射狀打開,從對吳孟達個人的回憶,拓展到對周星馳(“年輕的時候大家都喜歡看周星馳搞笑,而搞笑必有達叔在”,微博@最長的一天2020),到香港電影娛樂圈(“那一年哥哥張國榮還在告別演唱會,那一年藍潔瑛還在大話西游”,微博@TK夢夢噠;“那時候沒有智能手機,只有一張一張的碟片、DVD,是達叔、葉全真、釋小龍、郝邵文和金城武”,微博@我已經改名兒啦),再到整個80、90 年代。記憶文本將人物、事件“去語境化”抽離出來后,又重新放置于某個模糊的時空片段中,在過去的記憶元素中隨意選擇、穿插重組,完成一種自我聯想、心理投射和情感體驗。過去,大眾媒體也常使用這種方式,以國族認同或情感共鳴為目的塑造集體記憶。但在“聯合人工記憶生態”下,一方面,大量的圖像文本資源、非線性的閱讀習慣使這種斷裂和內置更加容易,人物、事件、時空都可以被拼貼重塑、自我闡述,歷史不需要以準確線性的方式敘述,碎片化符號即可以勾起時空轉換的想象體驗。另一方面,個體也獲得了重新選擇、過濾記憶的機會,由此生產出的人工記憶更加隨機多元、時空更加泛化,但也帶來了對過去理解的理想化、淺顯乃至虛構的隱患。

小 結

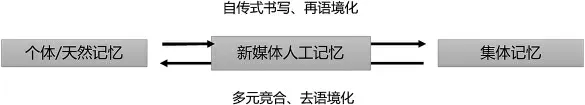

名人悼念現象中,新媒體、集體記憶和個體記憶、天然記憶和人工記憶的關系可以概括為:第一,以新媒體為載體,親身經歷的天然記憶被外置化為以文字、圖片、視頻為形式的人工記憶,多元參與者在微博、知乎等平臺上共同書寫個體記憶,并逐漸加固、形成、重塑集體記憶;第二,以新媒體為中介,個體記憶與天然記憶有很大的重合,并與集體記憶產生勾連,自傳書書寫、再語境化是個體記憶對集體記憶的補充泛化,而多元競合、去語境化則是集體記憶對個體記憶的建構和主導。

圖2 新媒體環境下兩組記憶概念的關系

集體記憶與個體記憶、天然記憶與人工記憶處于一種深層的嵌套與互構之中,看似復雜混沌,但其實這正是新媒體技術影響下的“媒介融合”體現。多元參與者自由發聲,盡管傳統媒體的傳播范式和影響力依然存在,但記憶已不再可能有壟斷的敘事方向與形式;新媒體更影響了人們的時空感知,切身經歷的線性真實時空與媒介中介的虛擬時空共同拼貼出人們頭腦中的記憶圖景,過去的人物事件被輕易雜糅重組,在斷裂—內置的循環中,以一種景觀化的方式實現人們對個人身份的認同、對集體文化的理解。這的確是個流行離別的時代,只是我們如何學會好好告別,使用新媒體以共情共鳴又合理的方式回溯記憶,或許是這個時代更重要的命題。