“大思政”格局下“水文地質與工程地質”課程思政建設研究

牛曉麗, 高程程, 李心平, 馬天成, 王佳琛, 王治豪, 楊 震, 劉志偉

(河南科技大學農業裝備工程學院,河南 洛陽 471003)

0 引言

課程思政指以構建全員、全程、全課程育人格局的形式將各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應,把“立德樹人”作為教育根本任務的一種綜合教育理念[1]。2020 年6 月,教育部印發了《高等學校課程思政建設指導綱要》(以下簡稱《綱要》),提出課程思政建設要在全國所有高校、所有學科專業全面推進[2]。在此背景下,如何實現顯性教育和隱性教育相統一,已成為亟待解決的重要問題。

“水文地質與工程地質”課程是高校水利類工科專業的主干課程,將人類工程活動“嵌入”于地表圈層之中,由此引發一系列地質問題,進而衍生出來的一門古老而又實用的科學[3]。《綱要》中明確提出,工科專業課程思政教學重點要注重強化學生工程倫理教育,培養學生精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當[2]。因此,在講授“水文地質與工程地質”課程時,需深度挖掘提煉課程知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵,引導學生熱愛本職專業,投身于我國偉大的水利工程事業中,實現態度養成、價值引領。本文總結該課程的教學經驗,對課程思政“潤物無聲”融入教學過程進行了初步設計與實踐。

1 課程簡介

“水文地質與工程地質”課程是農業水利工程及相關專業的一門專業必修課。知識體系包括地質學基礎、水文地質學、工程地質學3 大部分。地質學基礎部分涵蓋了 “工程地質學”和“水文地質學”的概念、主要研究內容,工程地質條件的內涵,基本的基礎地質和工程地質的知識,主要的造巖礦物類型,3 大巖石的主要特征,地殼運動與地質作用、地層與地質構造的概念及地質構造對工程建筑物穩定性的影響。水文地質學部分包括地下水的概念、分類以及特征,水對土木工程的影響作用。工程地質學部分需了解巖石及特殊土的工程性質與分類,了解地下工程、地基工程與邊坡工程地質問題,以及環境工程地質問題。掌握工程地質勘察的目的、任務和階段,勘察的內容和方法[4]。課程以“工程”為主線,共分為14 章。安排課堂講授32 學時,野外地質實習1 周,課程結構和學時分配如圖1 所示。通過該課程的教學培養,學生能領悟工程地質的思維方法,熟練應用地質工作的專業手段,分析和解決特定工程地質實際問題。

圖1 課程結構和學時分配Fig. 1 Course structure and class hour allocation

2 課程思政建設必要性

將課堂教學與思政教育融合是落實“守好一段渠、種好責任田”的重要舉措,旨在使德育與智育相統一[5]。在課程內容中注入相關“觸點”和“融點”,通過挖掘和運用課程思政素材,以“如鹽溶水”的方式將正確的價值觀、職業責任感和家國情懷有效地傳遞給學生,使課堂能為弘揚主旋律、傳播正能量的主陣地,實現價值塑造、知識傳授和能力培養的有機融合[6]。“水文地質與工程地質”課程涉及水文地質學、工程地質學、環境地質學、構造地質學等多學科的專業基礎知識,蘊含豐富的思政元素以供挖掘[7]。但以往的教學往往只注重專業知識點的傳授,并未有效利用本課程鮮活的事例和特色,讓學生在課堂上培養興趣,學會通過言行舉止傳播正能量,培養好的價值取向,規范職業素養。因此,需要在專業課中有機融入“課程思政”,重視大學“育人育德”的教育本質,充分發揮課程思政在協同育人方面的重要作用,這是大勢所趨,勢在必行。

3 方法和措施

3.1 提煉思政元素

將課程教學目標設定為知識目標、能力目標和情感態度目標。為達到教學目標,在每章課程內容中引入思政教育的具體元素點,如緒論一章講解過程中,引用哲學家懷特海的“自然是我們通過感官在感知中所觀察到的東西”,引導學生關注學科發展簡史,從1856 年達西(DARCI)孔隙滲流理論誕生,1929 年奧地利的太沙基發現有效應力原理,到 1979 年中國工程地質學奠基人谷德振支持成立了中國地質學會工程地質專業委員會,向學生展示一代代地質人永不懈怠、奮斗不息的科學情懷。第3 章礦物光澤部分,通過對玉石蠟質光澤的講解,闡述我國傳統文化中描述人的品格“溫潤如玉”這一詞的含義;在講解沉積巖成層過程知識點時,向學生介紹沉積巖是指將其他巖石的風化產物和一些火山噴發物,經過水流或冰川的搬運、沉積、成巖作用形成的巖石。由于沉積巖中化石所受破壞較少,也較易完整保存,被稱為“地質歷史書頁”,對考古學十分重要,可將其與我國悠遠厚重的歷史相類比,激發學生的愛國情懷。第4 章在斷層的野外識別部分要借助熱泉和震中的線狀分布特點,強調我國不同地區構造的復雜性,增加學生解決復雜工程地質問題的責任感和使命感。在地質圖部分,要向學生強調不同比例尺地質圖件的涉密性,培養學生對重要地質資料的保密意識,全方位提升學生在以后工程建設中的專業素養。第6 章通過對地下水潛蝕作用的講解,使學生明白“千里之堤,毀于蟻穴”的道理,培養學生對工程質量把控的工匠精神。第11 章在洞室選址的工程地質條件部分,以宜萬鐵路為例,介紹隧道工程可能面臨的巨大挑戰,如山高壁陡、河谷深切的地貌,巖溶、順層、滑坡、斷層破碎帶和崩塌等各種不良地質現象。從修建理念提出到建成的歷史過程,向學生傳達我國對于重大工程建設的持續關注與投入,培養學生的家國情懷。

3.2 改進教學方法

遵循“以學生為中心”的思想,采用線上線下混合式教學模式,即課堂講授環節和形式新穎的線上互動交流相結合的教學方法,提高學生參與度,認真設計每節課的“課前、課中和課后”3 個階段,最大限度地調動學生的主觀能動性,提升課程思政教學質量。

3.3 豐富教學手段

利用多媒體課件進行視頻、示意圖、動畫圖、實際情景圖片展示,激發學生的興趣和創造能力;通過大學MOOC 在線平臺完成在線自學、課后測試、答疑互動、在線討論和發布學習公告等;運用企業微信發布學習進度安排和在線教學與討論交流。另外,在教學過程中科學合理地融入中國傳統文化,把晦澀的知識點和有趣的中國文化結合起來,增加課程趣味性和吸引力,引用一些警句和故事使學生領悟工程世界中的智慧,提升思政鑄魂育人實效。同時,展示學科發展新進展和新成果,及時體現到教學課堂上,激發學生的科研創新思維。

3.4 精心設計教學環節

精確掌控各個教學環節的專業知識點和思政教學融入點,借助上述豐富的教學手段,精心設計教學環節和過程[4]。如在講授渠道邊坡穩定性計算時,通過展示從古至今的水利工程,如通濟渠、永濟渠、京杭大運河和南水北調工程,將歷史與現實相結合,逐步導入新的知識點,進而熟練掌握南水北調工程建設過程中遇到的工程地質問題、邊坡和地基的穩定性問題、圍巖穩定性和透水性問題、渠道邊坡失穩及凍脹問題,重點掌握渠道邊坡穩定性分析方法,以及動水壓力和靜水壓力對渠道邊坡穩定性的影響。通過這一知識點的講授,使思政元素既源于歷史又基于現實,同時使學生了解到南水北調工程是世界上規模最大、技術最復雜、難度最大的水利工程,從提出設想,到研究、規劃、設計、論證、決策,跨越半個多世紀,如此超長期的工程,只有中國共產黨才可以完成,充分體現了中國共產黨為民初心的堅定不移。

4 課程思政案例

4.1 課程說明

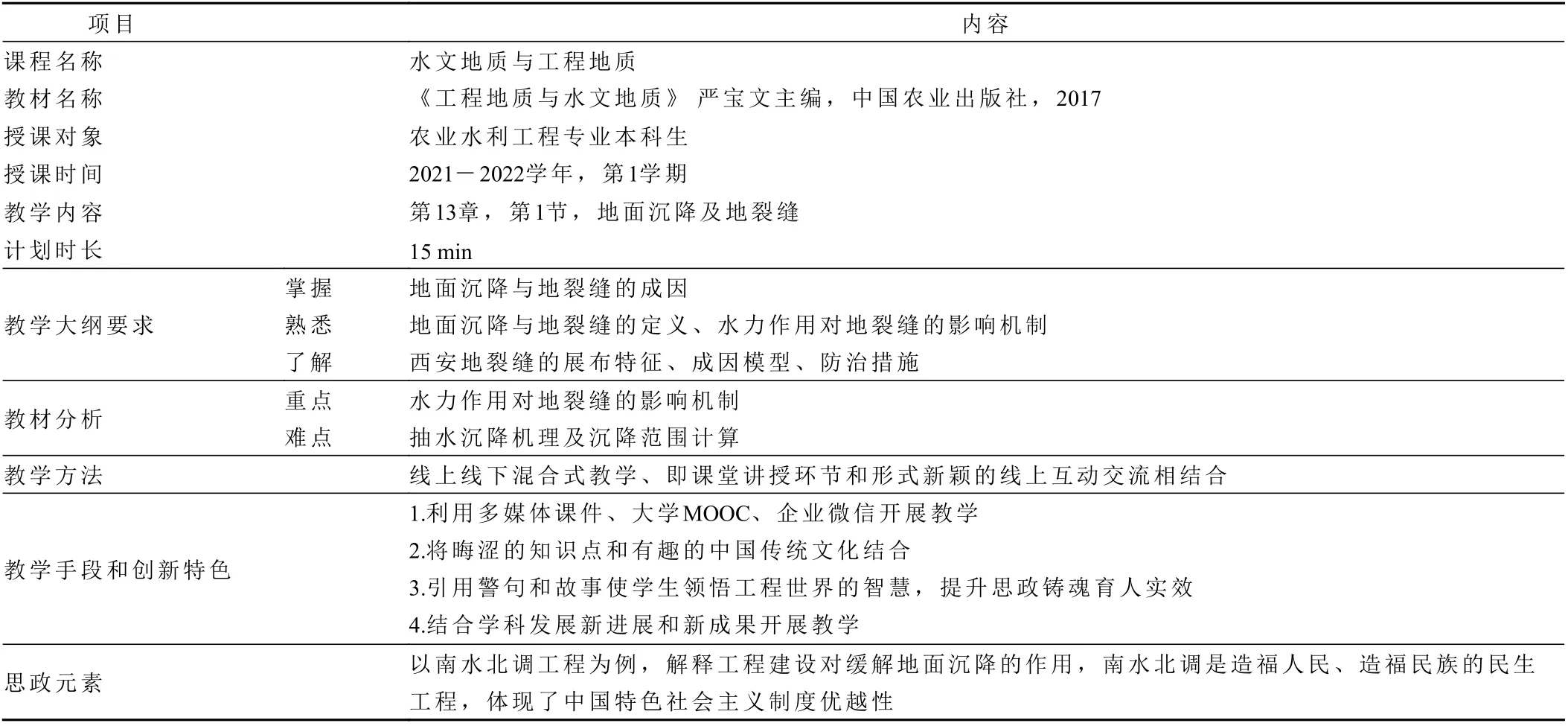

“水文地質與工程地質”課程中“地面沉降與地裂縫”一節的課程說明如表1 所示。教學進程時間分配如表2 所示。

表1 “地面沉降與地裂縫”相關課程說明Tab. 1 Course description of “ground fissure of land subsidence level”

表2 “地面沉降與地裂縫”相關教學進程時間分配Tab. 2 Teaching process time allocation of “ground fissure of land subsidence level”

4.2 概述

地面沉降屬于環境工程地質問題,是目前世界各大城市普遍面臨的一個主要工程地質問題,也是地質人高度關注的重點[8]。首先通過視頻介紹各大城市地面沉降案例,重點運用數據展示法介紹我國地面沉降的嚴重程度,進而引申出地面沉降和地裂縫的學科定義,結合示意圖分析地裂縫產生因素,包括地裂縫破裂面傾角、土體內摩擦角和黏聚力等。逐步深入直至引導進入對地面沉降和地裂縫成因的思考與理解。最終介紹工程實例和學科發展新進展加深對知識點的掌握,知識點由淺入深、層層遞進,在具體學習中滲透和體現教學和育人結合的原則,使學生領會水資源保護的必要性和意義所在,進一步感悟到南水北調工程事關戰略全局、事關長遠發展、事關人民福祉。

4.3 課程教學目標

該節課的教學目標:①了解地面沉降和地裂縫的定義及產生原因;②掌握地下水抽采引起地面沉降的機理;③掌握太沙基一維固結理論基本形式和各參數物理意義;④明確承壓完整井在地下水超采過程中有效應力變化情況。

4.4 思政育人目標

(1)引導學生熱愛本職專業,建立可持續發展的理念,投身于我國偉大的水利工程事業中。

(2)使學生體會到南水北調工程是造福人民、造福民族的偉大工程,體現了中國共產黨為人民謀幸福、為民族謀復興的初心,增強學生民族自豪感。

4.5 教學實施過程

4.5.1 新課導入

播放一小段中央電視臺新聞頻道關于上海、西安、北京發生地面沉降的報道,吸引學生關注該工程地質問題。進而展示地面沉降量數據,近30 年間,黃三角地區沉降了1~3 m,長三角地區沉降了2 m,珠三角地區沉降了1.5 m,全國發生地面沉降的城市超過50 個,華北平原地面沉降量超過200 mm 的范圍達6.4 萬km2,占整個華北平原區的46%。通過這些觸目驚心的數據,樹立學生地下水資源保護的主體意識和責任擔當。

4.5.2 知識點展開

介紹地面沉降和地裂縫的定義,解釋Fsinθ=σtanφ+ C 公式中各物理參數的意義,分析人類活動對地面沉降和地裂縫影響。

4.5.3 提出問題

地下水超采是如何引起地面沉降的?

4.5.4 承接

回顧承壓完整井示意圖和太沙基一維固結理論,說明引起沉降的因素包括土的壓縮模量、有效應力的改變值和含水層的厚度,其中有效應力的改變值是造成地面沉降的根本原因。

4.5.5 地面沉降危害

上覆地層荷載引起的總應力是由孔隙中的水和土顆粒骨架共同承擔的,即總應力等于孔隙水壓力與固體顆粒承擔的有效應力之和。抽取地下水時會造成地下水位下降,孔隙水壓力降低,而總應力不變,有效應力必然隨之增加,從而導致土層壓密固結,地表產生沉降變形。如果按照正常合理的方式開采地下水不會造成地面沉降,因為地下水在開采后,地表水通過滲透作用可以補充地下水,但短時間內超量開采則會造成地下水水位急劇下降,又由于北方地表水匱乏導致地下水補充量不足,進而加劇水位下降,導致地面沉降。地裂縫與地面沉降就像一對孿生兄弟,如果說地面沉降是量變的話,地裂縫就是質變,二者相互作用對城市建設造成危害。

4.5.6 舉例

引用西安14 條地裂縫測線布設展示圖,向學生介紹14 條地裂縫平面上走向穩定,似等間距排列,裂面南傾,南盤同步下降,覆蓋面積達250 km2,活動時間之長、規模之大,國內外罕見,在世界上獨一無二[9]。運用長安大學彭建兵院士團隊提出的城市地下水開采5大優化方案,以及1960 年至今監測西安地面沉降活動速率減弱的最新研究進展,進一步將理論知識點與實踐應用相結合,加深學生對知識點的理解和掌握[10]。向學生再次介紹南水北調工程的偉大,是解決北方地下水超采的重要措施,對緩解北方地區水資源匱乏的現狀及補充地下水資源的重大意義。

4.5.7引申與思政教育

從地面沉降這種城市慢性病出發,點明地下水超采對地面沉降的影響機理,運用動畫視頻、最新學科進展和示意圖等手段,以“春風化雨”的形式將水資源保護理念、可持續發展戰略等思政教育滲透到每位學生的心里。

4.5.8結束與開啟

總結本節內容,提出思考問題:西安地鐵與地裂縫相交上百處,地鐵隧道如何適應其變形?學生課下查閱資料,回答問題。指明預習方向。

5 思政教學模式效果

通過該課程的教學培養,2019 級和2020 級本科生對課程的滿意度得到提高,受到師生們的認可。學生領悟到工程地質的思維方法,可以熟練應用地質工作的專業手段,分析和解決特定工程地質實際問題。課程結束后對兩個班級的學生開展評教調查,有效回收率達到95%,課程設置必要性92%,教學內容滿意度達96%,教學方式滿意度94%,學生到課率100%,學生自主學習率90%。實踐證明,將思政內容引入專業課,可提高學生的學習主動性,引導學生樹立正確的價值觀,建立可持續發展的理念,認識到生態文明建設的意義,實現專業課協同育人的效果。

6 結束語

在“水文地質與工程地質”課程思政教學建設過程中,堅持把立德樹人作為中心環節,立足于學科專業理論和方法,深入提煉課程中蘊含的科學精神、家國情懷和社會責任等思政元素,改進教學方法,豐富教學手段,精心設計教學設計。將教書育人落實于課堂教學中,在一定程度上,提高學生專業課程思政育人質量,真正做到“潤物無聲”。