郭宅大蠟燭的傳承與發展研究

【摘要】 在浙江省東陽市,歷來民間娛樂文化豐富,其中有“四大”之稱,即郭宅大蠟燭、巍山大龍身、北江大旗、畫水大紙馬。作為“四大”之一的郭宅大蠟燭歷史悠久,是為集各種傳統藝術為一體的民間精品。原全國人大副委員長嚴濟慈在東陽縣慶1800周年觀看擎抬大蠟燭后題詞“中華一絕,郭宅巨燭”。2007年,郭宅大蠟燭被公布為浙江省級非物質文化遺產名錄。本文通過筆者實地走訪東陽市湖溪鎮郭宅村等地,對郭宅大蠟燭相關資料進行收集和整理,結合民族音樂學、社會人類學等理論,依據田野調查等相關研究方法,從郭宅大蠟燭的來源入手,對郭宅大蠟燭的歷史發展、形式與特點、傳承保護與現狀、發展前景等進行較為詳細的探討。

【關鍵詞】 郭宅大蠟燭;傳承;發展

【中圖分類號】G634 ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2022)02-0077-03

基金項目:金社課題﹝2021﹞一般YB2021143號。

作為東陽四大民間娛樂之一的郭宅大蠟燭,從明朝沿襲至今已有600多年的歷史。《東陽市志》記載,郭宅大蠟燭,大約高一丈多,重四五百斤,斷面直徑尺許,蠟燭用朱紅色漆,燭身以龍鳳繪,共兩根。東陽市湖溪鎮在每年的正月十八郭宅廟會上都要舉行擎抬大蠟燭活動。郭宅大蠟燭的傳承和保護,使當地民間文化藝術得到繁榮發展,進一步發揮當地民間文化優勢,增強其文化自信,通過文化振興達到鄉村振興。

一、郭宅大蠟燭的來源

關于郭宅大蠟燭的來源,當地大街小巷眾說紛紜。郭宅大蠟燭有著600余年的歷史,對于它的來歷,據民間傳聞,主要有以下兩種說法。

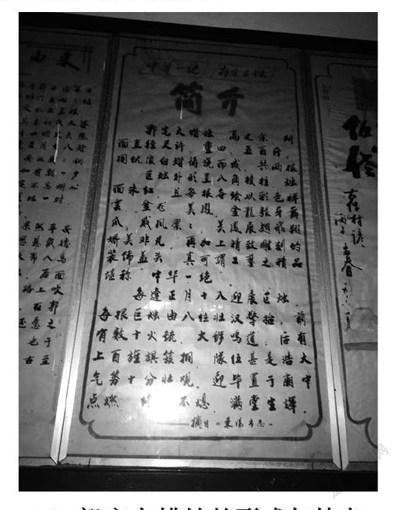

根據家譜記載,擎燭之舉源于郭子儀第十七世后裔郭孜良(習稱仍六五公)。當年郭孜良擔任糧總時,為搶劫事件親自前往南京,在朝廷上違背圣旨,被貶至霸州。郭孜良之妻潘氏心如油煎,對丈夫思念不已,每逢正月十八前往安慶廟求胡相公保佑,并且燒香許愿。后愿望終實現,潘氏感恩戴德,制作了如大堂里的柱子般高大的巨燭為示還愿之心,每年正月十八廟會,潘氏在郭宅大街上擎燭游行。

民間另一傳聞,明朝時期,朱元璋落難,為幫助其躲過追殺,郭宅人制作了大蠟燭,將他藏于里面,最終逃過此劫,至此每年擎抬大蠟燭的習俗就留傳下來。

二、郭宅大蠟燭的歷史沿革

在東陽市湖溪鎮的“郭宅巨燭”陳列館里,積淀著幾代的巨燭歷史,據了解,曾有管委會委員郭彬山老人介紹過有關郭宅大蠟燭各個階段的特色,以下將通過四個階段進行闡述。

(一)第一代:簡陋但熱力不減

郭宅大蠟燭起源于明代之后,沉寂了漫長的一段時間。1988年,東陽市湖溪鎮郭宅村為慶祝改革開放十周年、東陽撤縣設市,恢復了大蠟燭的展演。第一代大蠟燭的制作如此,先用白蠟澆筑成棱柱形,再刷上紅漆,待蠟燭晾干后在燭身上描龍繪鳳,安放在井字形燭架上。因為時間上的倉促,并且技術力量匱乏,這對大蠟燭顯得十分簡陋。

至今,這對巨燭仍在使用,每年都會澆筑,每月初一與十五,館內工作人員都要點燃它。辭舊迎新時,這對巨燭從除夕燃至正月二十,象征著這一年的生活紅紅火火。

總之,第一代大蠟燭用料省,易擎抬,但過于簡陋的外觀缺乏觀賞性,因此基本上只陳列在館內,不再外展。

(二)第二代:苗條但過于高挑

1991年,浙江東陽舉行第一屆工藝美術節,郭宅大蠟燭作為當地有名的民間藝術代表之一受邀參演,此次參演的大蠟燭被全新改造。依據史料說明,郭宅村的長者回憶起當時的設計方案:郭宅大蠟燭的外形依然呈六角棱柱狀,其斷面直徑大約一尺,然燭架由原來的井字形改成供案底座加三層宮燈頭。另外,為使巨燭更具立體感,燭身上的彩繪龍鳳以堆塑形式呈現。整體看起來該巨燭修長挺拔,比例勻稱,做工極其精致。

當天,郭宅大蠟燭管理委員會還為大蠟燭配上了四百多人的儀仗隊,整個氣勢強烈震撼,觀眾驚嘆不已,當時《解放日報》贊譽其為“中華一絕”。然而,這對大蠟燭太過秀氣且個子修長導致擎抬不便,無法延續使用。

(三)第三代:壯觀但不堪重負

1995年10月,在東陽建縣1800周年的慶典上,郭宅大蠟燭作為東陽民間娛樂“四大”之一亮相。全國人大常委會原副委員長、著名物理學家嚴濟慈先生觀賞了郭宅大蠟燭的雄姿后為之題詞:郭宅巨燭,中華一絕。

郭宅大蠟燭的第三代,魁梧挺拔,相比第二代,燭身高出大約1米,達5米余;其斷面直徑將近有兩尺,大約為第二代大蠟燭的兩倍;燭身上盤繞著的龍與鳳采用高浮雕手法堆塑,使得該造型更加立體生動;燭架將宮燈頭從原來的三層改為兩層,其他基本沿襲第二代的造型。

據郭宅老人們傳言,凡見過這對大蠟燭的人都覺得它透著一股陽剛之氣,更能體現郭宅人的陽剛、正氣。然而,這對巨燭的重量也讓人咋舌。據郭彬山老人講述:“澆筑這對巨燭需要用18口大鐵鍋裝的熔化白蠟,每口大鐵鍋直徑約兩尺六,可盛白蠟百余斤。”按此估算,每根巨燭重千余斤,包括蠟油、底座和燭架等。每根巨燭須八個壯漢才能抬起,抬行途中煩瑣,大約抬行30米需要換肩,100米歇息,500米換人……工作強度著實耗力。據說當年出動了核載5噸的大卡車,才將這些巨燭順利運到城區。連續多年參與擎抬郭宅大蠟燭的村民如此形容:“非常重,非常危險!當杠子壓上肩時就覺得氣都要喘不過來了。”于是為了減輕重量,在一些場合擎抬大蠟燭時不得不去掉宮燈頭。

(四)第四代:美觀但不失輕巧

2000年的新春,郭宅大蠟燭進行煥然一新的整改。底座為舒展的蓮花花瓣,伸出一根又細又長的花芯,龍飛鳳舞,宮燈頭形狀的燭罩像華蓋張護。據當時的設計師說,這種造型的大蠟燭被制作成不同材料的兩對,一對用塑鋼制作,為了讓蠟燭能夠輕松滑行及方便外出展演,蠟燭底下還安裝滑輪,并用電路取代蠟油;另一對則以木材為原料,專門用于室內陳列和村內展演并以點燃。據估算,這兩對巨燭制作成本達八九萬元,所用人力也大幅度減少,只需四個人就可擎抬。

郭宅大蠟燭經過幾代人的傳承和發展,從最初的簡陋到如今的煥然一新,離不開勤勞的郭宅人民。郭宅大蠟燭“非遺”傳承人郭武忠說,在大家的不懈努力下,郭宅大蠟燭有望走得更遠,影響更大。

三、郭宅大蠟燭的形式與特點

郭宅大蠟燭是民族文化與制蠟工藝、木雕工藝、堆塑工藝相互融合的成果,同時結合美術、剪紙、工藝等藝術,更是將民間舞龍、民間音樂、民間武術及各種民間傳統藝術融為一體,是具有娛樂和欣賞價值的精品。

從郭宅大蠟燭的歷史發展來看,每一代的傳承都有其特色。郭宅大蠟燭的制作是一項艱巨且煩瑣的工程。每年的正月初八,郭氏子孫去郭宅安慶廟接殘燭至郭宅大宗祠,初九開始用18口大鍋熔化的優質白蠟澆鑄,另外,聚集在大鍋旁邊的人們還需要焚香跪拜。待巨燭初成,請郭宅元老驗收合格后方可上色,并繪上精致古樸的龍與鳳。通常,龍配金黃鳳配綠。

如今,當地依舊沿襲著明朝以來的習俗,每年正月十八廟會,都要舉行擎抬大蠟燭活動。那一天,每一根大蠟燭都會有多個壯漢擎抬,前有火銃和數十面大鑼響徹兩道,后有上百面旌旗簇擁,加上各種道具執事及助興演奏隊伍共計四百多人,整個陣容格外龐大。迎畢將大蠟燭置于郭宅安慶廟中點燃,終年不熄。

郭宅大蠟燭象征著當地人民對幸福生活的追求,對家國平安的祈愿,亦是后代子孫紀念胡公的蔭佑之恩。

四、郭宅大蠟燭的現狀及傳承保護

郭宅大蠟燭作為浙江省首批非物質文化遺產,正如2001年馮驥才先生在“中國民間文化遺產搶救工程”研討會上指出,要將非物質文化遺產納入立法保護的對象。郭宅大蠟燭的傳承與保護,不僅依靠當地政府的舉措,還需要文化事業單位和民間文藝團體等的多方協作,需要全社會的力量和支持。

郭宅大蠟燭曾經被中央電視臺拍攝播出,深受國內外觀眾的贊賞,也曾二次參加省民間工藝美術博覽會演出,具有極高的觀賞價值。東陽市湖溪鎮還探索建立了文旅融合發展的新路子,定期引入民俗活動展演,如文化藝術周、鄉村旅游節等,其中以郭宅大蠟燭最為出名。

為保護郭宅大蠟燭這一民間藝術,湖溪鎮政府落實傳承基地和傳承人這兩項舉措。其中培養了郭宅大蠟燭傳承人郭武忠等一批市級民間藝術家。湖溪鎮郭宅村還建立了“郭宅巨燭”陳列館,現已成為系列研學實踐活動場所。某所小學的負責人談道:“我們組織同學們參觀‘郭宅巨燭’陳列館,不僅讓他們一睹郭宅大蠟燭的風貌,更是讓他們近距離地感受家鄉傳統文化的魅力,傳承好家鄉的傳統文化。這樣的研學活動寓教于樂,既是一次全新的人文文化體驗,也是鍛煉學生實踐能力的創新嘗試。”

五、郭宅大蠟燭的發展前景

從郭宅大蠟燭的傳承現狀及保護可以看出,當下人們對非遺文化保護意識逐漸增強。特別是在黨和政府的引導下,相關部門通過媒體、網絡等途徑進一步宣傳和推廣,將非物質文化教育深入到學校、企業、機關等各個部門。 像研學“郭宅巨燭” 感受非遺文化,則是學校一項非物質文化教育的重要舉措。此類活動的開展,不僅加強了保護非物質文化遺產的民眾意識,還提升了非物質文化遺產保護工作的宣傳度。由此,郭宅大蠟燭的傳承和保護將會更加受到重視。

根據當地政府探索建立的文旅融合發展的新路子,非物質文化遺產已成為特色小鎮尤其是文旅小鎮重要的文化標簽。郭宅大蠟燭極具娛樂和觀賞價值,在當地定期進行民俗展演活動,吸引大量游客前來觀看,促進當地旅游業及文化經濟的發展,使當地文旅融合發展初見成效。文旅相互促進,打造“醉美湖溪,修心小鎮”旅游金名片,恰有利于推動湖溪鎮鄉村文化振興。

非遺文化藝術的傳承亦是工藝的傳承。郭宅大蠟燭的制作煩瑣、艱巨,通過郭宅子孫后代的學習和傳承不僅能提高年青一代的動手實踐能力,還能使該工藝得到廣泛傳播,使郭宅大蠟燭這一非遺文化聞名各地。

總而言之,當前郭宅大蠟燭的傳承與保護可充分挖掘新一代人的觀察力、感知力和創造力,充分展示了當地濃厚的歷史文化底蘊,也豐富了當地人民的精神生活。帶動文旅產業發展,推動鄉村文化振興,郭宅大蠟燭這一優秀的民間文化藝術正為東陽市湖溪鎮成為“中國民間文化藝術之鄉”增光添彩。

參考文獻:

[1]郭忠苗,于有清.中華一絕,郭宅巨燭[J].神州,

2012,(33).

[2]張家生、高妍.大學生非物質文化遺產教育的意義和路徑研究[J].華北理工大學學報(社會科學版),2020,

(03):131-134.

[3]陳曉明.非物質文化遺產在文旅小鎮產業發展中的作用[J].濟南職業學院學報,2019,(6):104-107.

[4]孫立青.民間傳統活動在非遺保護中的價值與意義[J].合作經濟與科技,2017,(10):21-23.

[5]崔維新.新農村文化建設中非物質文化遺產的傳承與保護[J].人文天下,2019,(15):29-31.

[6]陳建清,吳桂花.地方高校對非物質文化遺產的保護與傳承的作用及意義[J].旅游縱覽(下半月),2018,(12):175+177.

[7]許澄,姚冰.論非物質文化遺產走進高校的重要意義[J].邢臺學院學報,2017,32(04):91-92+97.

[8]新農村建設中非物質文化遺產的價值與意義[J].住宅產業,2016,(12):62-64.

[9]郭珍珍.郭宅大蠟燭[J].作文成功之路(高中版),

1999,(11):48.

作者簡介:

王靜霞,女,漢族,浙江麗水人,碩士研究生,講師,研究方向:表演藝術與音樂教育。