達斡爾族傳統服裝緣飾探究

范鐵明 劉 露 韓英杰

齊齊哈爾大學美術與藝術設計學院

一、達斡爾族傳統服裝發展歷程與緣飾概況

(一)傳統服裝發展歷程

達斡爾族通過與相鄰民族的接觸,吸收與融合了周邊民族的服飾文化,尤其是受清代滿族服飾的影響較大,其面料、工藝、色彩呈現多樣性。達斡爾族服飾曾在20世紀60年代至70年代進入衰落期,80年代開始才重新登上歷史舞臺;此時,人們的需求從服飾的實用性轉變為裝飾性,服飾面料也不再像先前一樣單調。

(二)傳統服裝緣飾概況

達斡爾族服飾根據年齡有細致的區分,可以看出達斡爾族對穿著的講究。男性服飾具體有老年、中年和青年的區分,都是右衽A字形長袍、小圓領,同時也是滿族服飾的特點。皮袍胸前有一條合縫,左右兩側是不對稱紋樣,這與鄂倫春族皮袍具有相同的特點;合縫是為了拼合獸皮,所以布衣沒有此特點。服裝緣飾部位的寬窄和花紋都是一致的,根據收集到的服裝圖片以及資料看,達斡爾族服裝緣飾部位和衣身采用鄰近色彩的較多。老年人多采用壽菊類紋樣,喜歡深色;中青年服飾的領口使用小花邊,喜歡用鮮艷的顏色。達斡爾族服飾傳承人孟麗說:“現在反過來了,年齡越大越喜歡鮮艷的顏色,青年喜歡深顏色的衣服。”

女性服飾同樣也有老年、中年和青年的區分,緣飾部位的裝飾相同,都以花草為主,越年輕下擺和袖口的裝飾邊越寬、裝飾性越強,符合女性愛美的天性。

二、達斡爾族服裝緣飾的藝術特征

(一)造型特征分析

1.領及領圍(如圖1)

圖1

領是服裝最顯著的位置,是目光聚集之處,因此領子的位置尤為重要,領部裝飾更是重中之重。達斡爾族服飾為小立領,受到滿族服飾的影響。在實地考察中看出,達斡爾族服飾在領部裝飾上比較重視,因為領部可以體現人的形象。領口處長時間與臉部和下巴摩擦,容易破損和沾上污漬,因此在領部增加緣飾不僅可以使服飾更美觀,還可以起到加固的作用。

2.袖緣邊(如圖2)

圖2

服裝袖口有寬、窄的區分,男子袖口相對較窄,更容易摩擦、損壞;女子袖口較為寬松,裝飾性更強。這也是達斡爾族服飾的特點之一。袖口裝飾有寬條裝飾、細條裝飾、無裝飾。工藝上分為鑲邊、滾邊、刺繡等。

3.襟邊(如圖3)

圖3

達斡爾族在清朝以前著左衽服飾,清朝時受到滿族與相鄰民族的影響逐漸開始著右衽服飾。因此,襟邊分為前襟與側襟,前襟指衣領到腋下部分,與衣領和側襟都是相連的;側襟指腋下到下擺位置,有與下擺直接相連的款式,也有與下擺分開的款式,與前襟寬窄、顏色、裝飾紋樣、裝飾手法相統一,在更加牢固的同時又起到美觀的作用。

4.衣擺緣邊(如圖4)

文獻[30]使用FLUENT軟件對蜂窩陶瓷通道的熱力學特性進行了數值研究,考察了質量流量、固體熱容和換向周期對溫度效率的影響。結果表明,隨著流量的增加,溫度效率呈線性下降,壓降在每半周期呈線性增加。隨著換向周期的增加,床層加熱過程中溫度效率下降緩慢,而在床冷卻期則不受影響。

圖4

達斡爾族多為A形下擺,兩側開叉處都有緣飾進行裝飾,早期男子服飾還有四處開叉,但多用在獸皮服飾中,以方便男子狩獵、騎行。下擺的寬度與紋樣和前襟、側襟相一致,可以使服裝的外輪廓造型更加清晰、明確,富有裝飾性。

(二)材料特征分析

達斡爾族是典型的狩獵民族,在清代以前基本都是使用動物的皮毛來做服裝。清朝時期,達斡爾族被編入八旗,受清政府管制,在服裝的面料上也吸納了滿族文化,逐漸開始使用布匹等材料,但由于達斡爾族的地理位置偏北,冬季大多依然使用獸皮服裝。到了清朝末期,各種各樣的布匹流入,種類頗多,例如棉布、絲綢、紗、緞、絹、絨等。

1.皮質材料分析

《禮記·玉藻》記載:“君子狐青裘,豹裦,玄綃衣以裼之;麛裘青犴裦,絞衣以裼之。羔裘豹飾,緇衣以裦之;狐裘,黃衣以裼之。”大意為士大夫的獸皮大衣都用不同顏色、不同材料的獸皮做袖口。達斡爾族的皮袍大多使用狍皮等動物的皮毛。

通過實地考察了解到,首先,緣飾材料要選用相對衣身材料稍薄的面料,避免緣飾整體過厚;其次,要選擇柔韌度較好一些的面料,這樣鑲滾時彎曲較為方便,也更為結實、受用。基于以上原因,獸皮服飾的邊緣口處都用動物肚皮處的薄皮染色做邊緣的鑲、滾寬邊,這樣可以保證緣飾的厚度。獸皮的加工要經歷漚制、去脂、刮皮、揉搓等工序,這樣制作出來的皮袍更加柔軟,鑲嵌在服裝的邊緣更結實,不容易損壞。有的邊緣選用與衣身不同顏色的皮料進行裝飾,主要是為了和衣身有所區分。圖5為典型的獸皮服飾,保暖性極強。

圖5 皮質服裝實物圖

2.棉質材料分析

《天工開物》中對棉的制作過程是這樣解釋的:“其花粘子于腹,登趕車而分之,去子取花,懸弓彈化。彈后以木板擦成長條以登紡車,引緒糾成紗縷。然后繞簍牽經就織。凡紡工能者一手握三管紡于鋌上。凡棉布寸土皆有,而織造尚松江,漿染尚蕪湖。凡布縷緊則堅,緩則脆。碾石取江北性冷質膩者,石不發燒,則縷緊不松泛。”達斡爾族棉布是清朝之后才開始陸續流入,但因天氣寒冷,還有男子要外出打獵,所以冬季男子穿皮袍的較多,女子基本都穿棉袍(如圖6)。

圖6 棉質服裝實物圖

3.絲綢材料分析

圖7 絲綢服裝實物圖

(三)工藝特征分析

達斡爾族在服裝工藝上多使用鑲滾與刺繡工藝,通常是鑲滾與刺繡配合使用,鑲滾位置一般在服裝的領口、袖口、下擺等邊緣部位,刺繡則不光在服裝的邊緣位置,在服裝整體上也會采用。

1.單鑲工藝

鑲是指將一條布縫制到服裝邊緣或服裝中的某一部位,裝飾于服裝的正面。單鑲是采用一條布對服裝進行縫制、鑲嵌。鑲邊的布條或者花邊上通常搭配刺繡工藝,達斡爾族婦女擅長刺繡,在過去她們都是手工縫制,現在由于手工藝人的減少以及時間成本的因素,通常使用現成的機織花邊(如圖8)。

圖8 機織花邊(圖片來源:拍攝于鄂溫克民族園)

2.多鑲工藝

多鑲是指用多條布對服裝進行縫制、鑲嵌。鑲在達斡爾族被廣泛使用,常見于服裝領口、袖口、下擺等邊緣位置。鑲通常與滾結合使用,被稱為鑲滾工藝,是達斡爾族服飾常見的一種工藝手法(如圖9)。

圖9 鑲邊示意圖

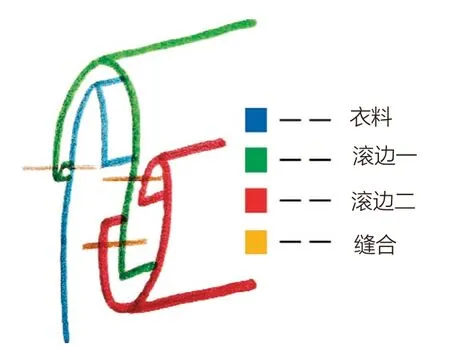

3.單滾工藝

滾是指用布條將服裝的邊緣包裹住,正反兩面的寬窄是一致的,可以讓服裝邊緣看起來更整潔、光滑。滾與鑲邊一樣適用于服裝的領口、袖口、下擺處,是達斡爾族服飾常見的一種裝飾手法。(如圖10)

圖10 單滾示意圖

4.多滾工藝

多滾是指兩條或兩條以上的布重疊排列將服裝的邊緣包裹住,面料顏色也要穿插開,相鄰使用不同色彩,目前收集到的達斡爾族服飾用多滾工藝的較少。(如圖11)

圖11 多滾示意圖

5.刺繡工藝

刺繡是達斡爾族最具代表性的特色工藝之一,最早在動物的皮毛上縫制,后來經過發展以及進步逐漸發展到布制服飾上。也正是因為工藝的精湛,近些年達斡爾族刺繡先后被評為區級、省級非物質文化遺產。達斡爾族婦女在十幾歲就學習刺繡技藝,手藝都十分了得。早期達斡爾族服飾、煙荷包、枕片等上面的紋樣都是由本民族婦女手工縫制,同時刺繡也成為衡量婦女家庭教育的標準,足以看出達斡爾族對刺繡的重視。男子服裝相對于女子服裝來說刺繡較少,裝飾較簡單,這也符合男子干練的性格。達斡爾族刺繡又有很多種類,包括平繡、補繡、折疊繡等,每一種繡法都具有本民族的特色。刺繡題材多來源于對生活的觀察,都是生活中比較常見的事物,但又有豐富的含義。

三、結語

達斡爾族服飾文化受到了外來文化和周邊民族的影響,具有本民族的特點,具有一定代表性。近年來,達斡爾族服飾也在不斷地發展,在2014年列入國家級非物質文化遺產名錄,受到政府和相關單位的重視。達斡爾族服飾歷史悠久,具有豐富的文化內涵,緣飾作為服裝的重要組成部分,在造型、紋樣、色彩、面料、工藝等方面包含了許多內在的文化和意義,值得我們去探索和傳承。