黃大鐵路集疏運系統協同性評價研究

武軼杰

(國能運輸技術研究院有限責任公司,北京 100080)

1 引言

隨著鐵路貨運工作“重載化”改革深入,重載鐵路集疏運系統協同性評價受到廣泛關注。鐵路集疏運系統協同評價揭示鐵路集疏運系統協同規律的根本。因此必須對重載鐵路的集疏運系統評價展開研究。

目前,學者從多個方面對重載鐵路集疏運系統協同性評價展開了研究。凌景文[1]從鐵路與企業協同的角度,基于一體化協同的理論,構建了路企一體化作業區建設模式,分析一體化協同各個子系統的作業效率演化過程,運用絕熱近似法、微積分理論和協同學理論構建衡量路企一體化作業區協同評價模型。亢美卉[2]從合理配置集疏運系統的設施設備角度,建立了鐵路集疏運系統設施設備協調配置評價指標體系和改進的DEA評價模型。程碧榮[3]從重載鐵路集疏運系統角度,構建了集運子系統、運輸子系統和疏運子系統的能力求解模型與能力協調度計算模型。葉俊青[4]將重載鐵路集、疏、運三個子系統協同指標集、疏、運子系統的協同指標按固定設施、移動設備、人力資源和組織技術四類又分為數量指標和質量指標,確定功效系數評價法和隸屬函數協調度判斷法適用于重載鐵路集疏運系統協同程度評價。伍柳伊[5]對曹妃甸港口集疏運系統進行評價,采用云模型對曹妃甸港區鐵路集疏運系統進行協調性評價。耿靜娟[6]針對天津港集疏運系統,利用層次分析法(AHP)確定各指標的權重。楊威[7]運用層次分析法和德爾菲法的結合對評價指標進行權重的賦值,再通過模糊綜合評價法對岳陽港集疏運系統現狀進行綜合評價。張戎和陶學宗[8]在分析港口集疏運方式碳排放結構的基礎上,運用隨機效用理論,構建了港口集疏運體系碳排放評估模型。許博等[9]考慮不同集疏運方式特征,利用BPR函數提出適用于鐵路和水路的時間阻抗函數,構建廣義成本阻抗函數對傳統的可達性測度方法進行改進。孔亮和和平[10]從集運、運輸、疏運3個子系統能力方面,探討神華重載煤運專線集疏運系統能力協調因素,構建重載煤運專線集疏運系統能力協調度模型。

上述文獻分別從集疏運系統的集運端和疏運端的運輸組織以及協同性評價兩個方面為本研究的開展奠定了良好的基礎。而黃大鐵路集疏運系統的集運端有區別于其他重載鐵路的特殊性,即其集運子系統的能力取決于黃驊南站的列車分解能力與發車能力,運用傳統的評價指標體系不能實現對其協同性的評價,因此本研究主要針對黃大鐵路集疏運系統協同評價指標體系與評價方法展開研究。

2 黃大鐵路集疏運系統協同性評價方法

黃大鐵路集疏運系統以集團自營煤電一體化運營思路為核心,與各條接軌地方鐵路深度聯動,形成“西增接入,東拓疏解,多線融合,一體運營”的集疏運經營模式,區別于一般的集疏運系統,黃大鐵路的集疏運系統有其特殊性。一方面在集運端,有穩定的貨源,其運輸的主要物資是煤炭,來自于朔黃鐵路,在黃驊南站將2萬t列車和萬t列車,分解為萬t列車和5 000 t列車接入,因而其集運端為黃驊南站;而疏運端與一般的集疏運系統也有區別,其疏運線路不是集中在某個特定的區域內,而是以黃大鐵路為主線的多分支、多模態網絡。黃大鐵路的集疏運系統構成,可以概括為“六站、一場、一園、五路(朔黃、濱港、利港、益羊(宅羊)、大萊龍鐵路)、多企業”,如圖1所示。

圖1 黃大鐵路集疏運系統示意圖

因此,黃大鐵路的集疏運系統集運端的能力取決于目前黃驊南站對于朔黃鐵路上到達的萬t列車與2萬t列車的分解能力以及車站的發車能力;在運輸環節,目前朔黃鐵路運用機車在黃驊南及東營西進行整備,能力充足,決定運輸子系統能力是線路區段的通過能力和車站的通過能力;在疏運端,疏運線路的輸送能力和子系統的卸車能力影響最終其疏運能力。因此,針對黃大鐵路的實際情況,建立有針對性的能力指標體系,如圖2所示。

圖2 黃大鐵路集疏運系統能力指標體系

根據實際掌握的數據,在綜合分析技術站接發車能力、列車分解能力以及線路區段通過能力、貨場卸車能力的基礎上,得到集運子系統、運輸子系統以及疏運子系統的能力,然后展開評價研究。

3 黃大鐵路集疏運系統協同性評價模型

3.1 黃大鐵路集疏運系統協同度計算模型

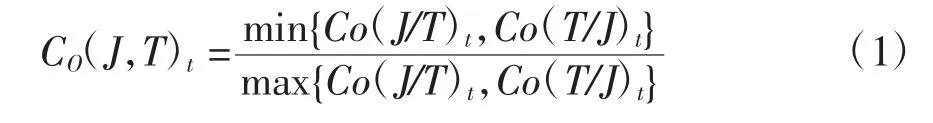

設計黃大鐵路集疏運系統協同度的計算模型,其關鍵在于正確運用數學表達式表述其協同度的計算方法。本研究根據定義的系統協同度的一般方法,構建如下協同度模型:

設集疏運系統的集運系統為XJ,運輸子系統為XT,疏運子系統為XS。以各系統之間的能力協同度來判斷系統之間的系統性,CO(J,T)t為t時期集運子系統XJ的實際值與運輸子系統XT對集運子系統XJ要求的協同值的接近程度;同樣的CO(J/T,S)t為t時期集運子系統XJ的實際值與運輸子系統XT、疏運子系統XS對集運子系統XJ要求得協同度的接近程度;集運子系統XJ、運輸子系統XT2個系統之間的協同程度CO(J,T)t可用公式(1)計算。

同理,可得XJ與XS的t時期的協同度Co(J,S)t,以及XJ與XS的t時期的協同度Co(T,S)t。

XJ、XT及XS3個子系統間t時期的協同度Co(J,T,S)t。可用公式(2)計算:

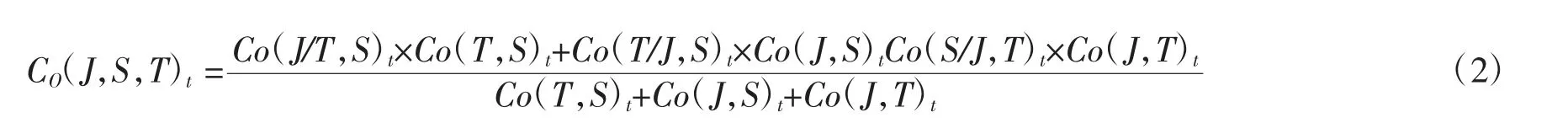

3.2 協同度等級劃分

由協同度的計算公式可知,協同度的值介于0~1,協同度的計算結果越大,表示系統的協同度程度越高。依據協同度值大小,考慮黃大鐵路集疏運系統的具體實際,根據協同度的取值范圍,設計協同度的評語集,協同度等級劃分見表1。

表1 協同度等級劃分表

以max(C)表示黃大鐵路集疏運系統中各子系統的能力最大值,min(C)表示黃大鐵路集疏運系統中各子系統的能力最小值。

(1)等級6:此時系統各部分之間的協同度最差,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值很大。

(2)等級5:此時系統各部分之間協同度差,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值大。

(3)等級4:此時系統各部分之間協同度較差,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值較大。

(4)等級3:此時系統各部分之間協同度一般,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值較小。

(5)等級2:此時系統各部分之間協同度良好,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值小。

(6)等級1:此時系統各部分之間協同度很高,對于黃大鐵路集疏運系統具體體現為max(C)-min(C)值很小。

4 黃大鐵路集疏運系統協同性評價實現

4.1 黃大鐵路集疏運系統能力指標值計算

4.1.1 集運子系統

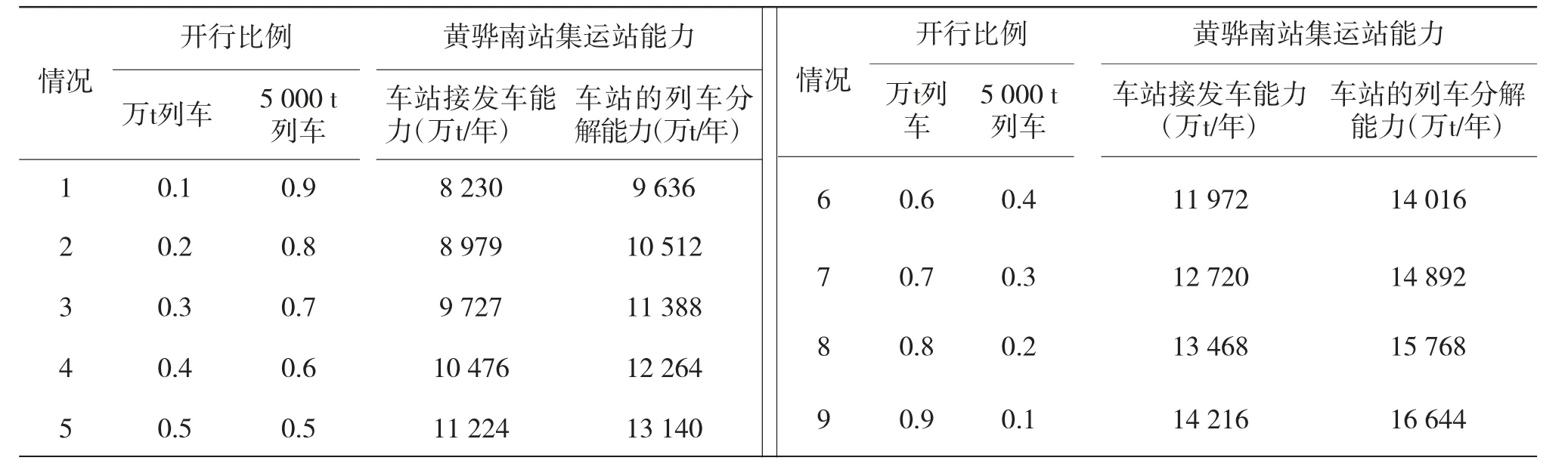

將開行萬t與普列比例不同情況下黃驊南站車站接發車能力與車站的列車分解能力匯總,見表2。

表2 不同開行比例下集運能力匯總表

4.1.2 運輸子系統

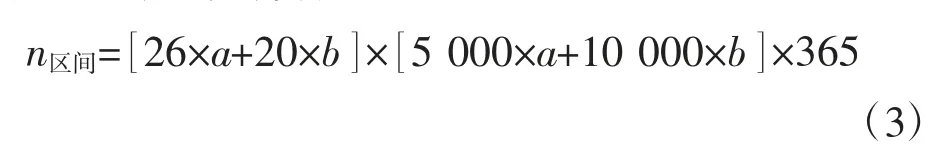

(1)線路區段通過能力。在開行方案中,考慮普列與萬t列車的比例的不確定性,設置普列與萬t的開行比例為a:b,換算運輸能力時采用加權平均的計算方法。具體計算如公式(3)所示。

計算所得結果見表3。

表3 不同開行比例下區間通過能力匯總表

(2)車站通過能力。車站通過能力按照公式(4)計算。

式中:γ"空為出發場線路的空費系數,一般取0.15~0.2;M發為可用于辦理列車技術作業的線路數;∑t固為每列列車的固定作業時間,min;t發占為到發線通過能力利用程度達到飽和時每列出發列車平均占用到發線的時間,min。

(2)疏運子系統卸車能力。卸車能力計算按照20 h/d(其余4 h為固定作業時間及延誤時間)除以周轉時間得到,在開行方案中,考慮普列與萬t列車的比例的不確定性,設置普列與萬t列車的開行比例為a:b,利用365×每天開行列車數×每列車的噸數,將卸車能力換算成t/年。具體公式如式(6)與(7)。

以黃大鐵路接發車能力最小的車站為準,計算黃大鐵路的車站通過能力,計算結果見表4。

表4 不同開行比例下車站通過能力匯總表

4.1.3 疏運子系統

(1)疏運線路的輸送能力。通過對線路進行分析,得到疏運線路輸送能力共計124列/d,在開行方案中,考慮普列與萬t列車的比例的不確定性,設置普列與萬t列車的開行比例為a:b,換算過程如公式(5)。

計算結果如表5所示。

表5 不同比例下疏運線路運輸能力匯總

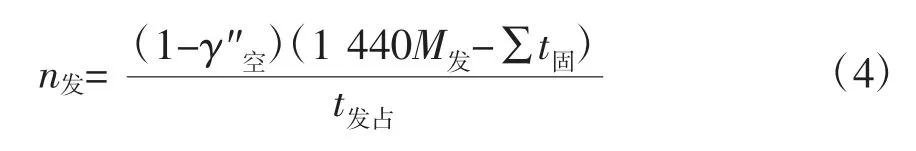

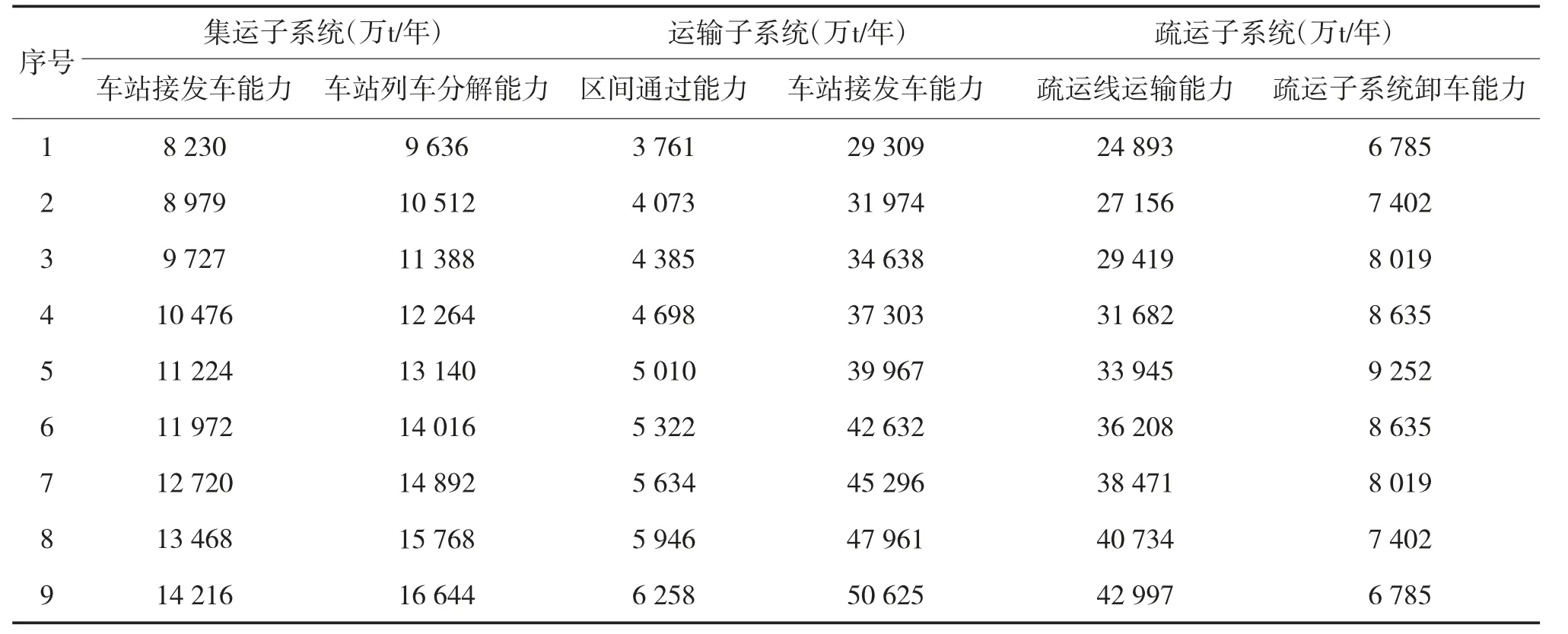

在開行方案不確定萬t與普列開行比例條件下,以萬t與普列開行的不同比例對黃大鐵路集疏運系統能力指標體系各項指標分別計算,匯總結果見表6。

表6 黃大鐵路集疏運各子系統能力指標體系各指標計算結果

4.2 集疏運系統能力協同性計算

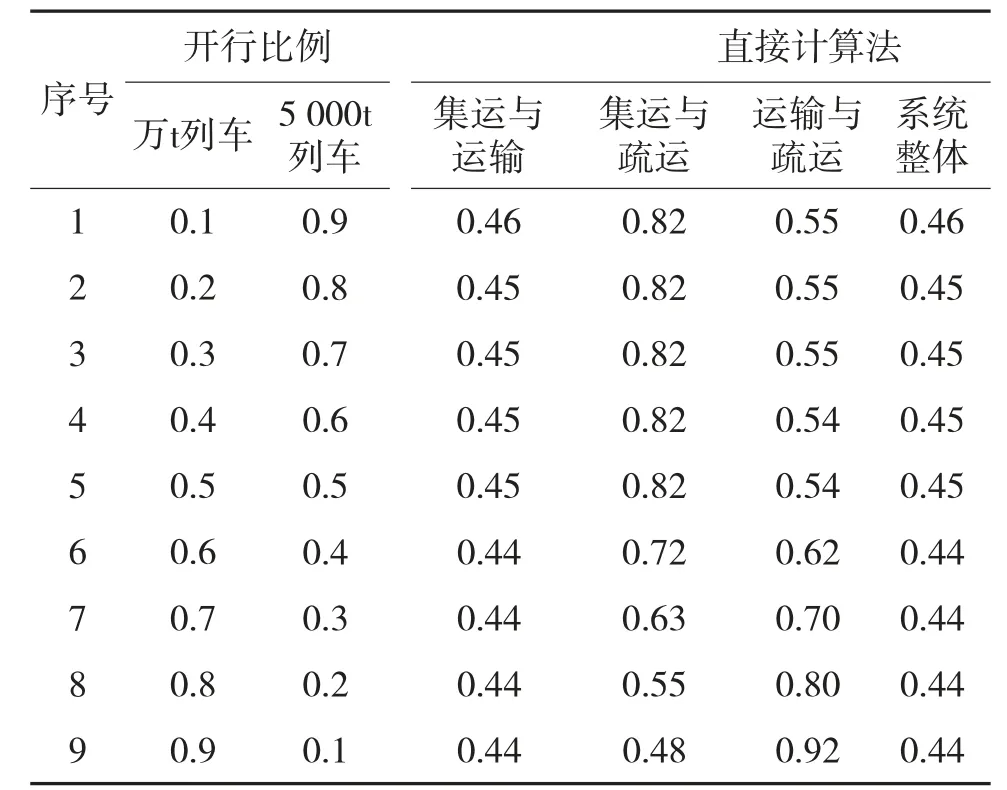

利用3.1分給出的協同度計算公式,結合黃大鐵路實際情況進行直接計算。由萬t列車與普列不同開行比例下的黃大鐵路集疏運能力計算表可得,黃大鐵路集運子系統的能力,運輸子系統的能力,疏運子系統的能力。通過查閱黃大鐵路運輸計劃,得知設計運量為近期3 200萬t,中遠期4 700萬t。計算相應的協同度見表7。

表7 不同開行比例下集疏運系統能力協同性匯總表

4.3 集疏運系統能力協同性計算結果分析

依據直接計算法的協同度計算結果可知,系統總體協同度與開行萬t列車與5 000 t列車的比例有關,當萬t列車的比例高于0.5以后,系統總體的協同度有輕微下降,究其原因,雖然開行萬t列車可以使運輸子系統的能力得到提高,但同時也提高了集運子系統與疏運子系統的能力;但總體而言,系統的協同度介于0.44~0.46。

因此可以得到如下結論:

(1)黃大鐵路集疏運系統總體協同度與開行萬t列車的比例有關,但影響不大。

(2)系統協同度不高的主要原因是運輸子系統的能力與其他子系統的能力相差較大,子系統之間的協同度不高。

(3)黃大鐵路集疏運系統總體協同度有待提高。

5 結論

通過對開行方案以不同比例開行萬t與普列條件下的黃大鐵路集疏運系統評價可知,雖然黃大鐵路的運輸能力能夠滿足運量需求,但是黃大線路集疏運系統整體的協同度均不高,且主要是由運輸子系統的能力無法與集運子系統及疏運子系統的能力相匹配造成的。因此要實現更高的運量目標,首先應在保證協同度的同時提高運輸子系統的能力。要通過設施設備改造及運輸組織優化等措施提高運輸系統能力,加強運輸系統內部協同,保證運輸系統能力的協同增長。而運輸子系統的能力相較于其他子系統的能力較低,是由于利津車站至東營西車站的區間通過能力小造成的。因此提升該區間的通過能力是將來提高黃大鐵路集疏運系統協同性的關鍵。針對黃大鐵路的具體措施有:

(1)增加開行萬t列車的比例,充分考慮大宗物資的運量,依據盡可能開行重載列車的原則,增開萬t列車,加大萬t列車比例,進一步提升黃大鐵路運輸能力。

(2)現階段的黃大鐵路線路的閉塞方式為自動站間閉塞,無法以追蹤方式開行列車,對線路的區間通過能力是很大的限制,因而可以考慮采用自動閉塞方式提高運輸子系統的能力。

(3)壓縮列車追蹤間隔,增加行車密度:為適應運量需求增加及提高集疏運系統協同度,應對線路閉塞系統進行升級改造,在保證列車安全運行,不影響列車正常運行的前提下,充分壓縮追蹤列車的間隔時間,增加行車密度,充分利用區間通過能力。

(4)在目前不考慮建設復線的情況下,適當在限制區間及困難區間增加線路所或者新建車站,壓縮運行圖周期,提升線路通過能力。