彩色多普勒超聲檢查對子宮內膜異位癥診斷的效果分析

王自強,賀曉霞

(秦安縣婦幼保健院,甘肅 秦安 741600)

子宮內膜異位癥為育齡期婦女的一種常見疾病,多發生于卵巢及盆腔,且隨剖宮產率的上升其發病率不斷升高[1-2]。子宮內膜異位癥與部分不孕癥關系密切,約70%患者伴有慢性盆腔痛、性交痛、肛門墜痛、排便痛等不同程度及不同部位的疼痛,對患者生活質量影響較大[3-4]。目前,手術為治療子宮內膜異位癥的常用方法,但是術前正確評估及診斷子宮內膜異位癥的病變范圍對選擇手術方式極為重要。沙恩波等[5]、盧珊等[6]研究顯示,彩色多普勒超聲(CDFI)檢查用于深度浸潤性子宮內膜異位癥具有一定的診斷價值。本研究對子宮內膜異位癥患者實施彩色多普勒超聲檢查并分析其效果。

1 資料與方法

1.1 資料

選取2021年3月—2021年7月秦安縣婦幼保健院收治的80例子宮內膜異位癥患者作為研究對象,患者年齡22~45歲,平均(34.12±3.67)歲;剖宮產史42例;潛伏期1~5年,平均(3.12±0.67)年;病灶大小:≥3 cm者35例,<3 cm者45例;經病理證實為1期患者15例,2期患者32例,3期30例,4期3例。納入標準:(1)均為育齡期婦女;(2)經病理學檢查確診為子宮內膜異位癥患者;(3)均經彩色多普勒超聲檢查患者;(4)初次診斷為子宮內膜異位癥患者;(5)所有患者均知情本研究內容并簽署同意書。排除標準:(1)彩色多普勒超聲檢查資料不完善患者;(2)不配合檢查患者;(3)合并嚴重內科疾病、不適合進行超聲檢查患者;(4)認知功能異常、存在精神障礙患者。本研究經倫理委員會批準。

1.2 方法

所有患者均給予彩色多普勒超聲檢查:患者排空大便及膀胱,取截石位,根據《可疑子宮內膜異位癥患者盆腔病史的系統性超聲學檢查國際深部子宮內膜異位癥分析研究學組專家共識》使用四步超聲檢查法,檢查患者子宮及其附件等盆腔臟器:(1)檢查患者子宮及其雙附件,觀察是否出現子宮固定、子宮活動度是否減少或正常,是否存在子宮腺肌癥,是否存在粘連或雙側卵巢異位囊腫;(2)尋找卵巢固定、局限性壓痛等超聲軟指標,超聲軟指標可增加粘連等并發癥的發生率,如子宮內膜異位癥卵巢通過道格拉斯窩粘連即為“雙卵巢親吻征”,互相固定;(3)子宮直腸陷凹情況利用超聲的實時性觀察“滑動征”,即對腹壁使用探頭加壓或輕輕加壓宮頸可觀察乙狀結腸、直腸壁、子宮底部、子宮后壁、陰道壁及宮頸后唇間的相對運動,如有任一處有“滑動征”即相對運動消失為陰性,提示累及直腸陷凹。(4)尋找子宮內膜異位癥結節,應對以下3個部位重點觀察:①后盆腔,直腸、陰道直腸陷凹、陰道直腸隔、陰道后壁等;②中盆前,子宮宮頸后唇;③前盆腔,輸尿管、子宮膀胱反折區及膀胱等。以“觸痛引導法”詳細檢查以上觸痛陽性區域,利于宮頸后、直腸陰道隔及子宮直腸陷凹區域的異位病灶。檢查以上部位無固定步驟,可根據需要進行檢查。

1.3 指標

觀察患者CDFI血流信號、內部鈣化、強回聲、內部回聲、病灶邊界、回聲性質、回聲情況、病灶深度、形態、直徑、病灶數量等超聲檢查聲像特征,與病理檢查結果相比,計算超聲診斷分期符合率、篩查陽性率等指標。

1.4 統計學分析

使用SPSS 22.0軟件分析本研究數據,計量資料,使用均數±標準差(±s)表示,組內及組間比較采用t檢驗;計數資料,采用例(%)表示,組間比較采用卡方檢驗(χ2),以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

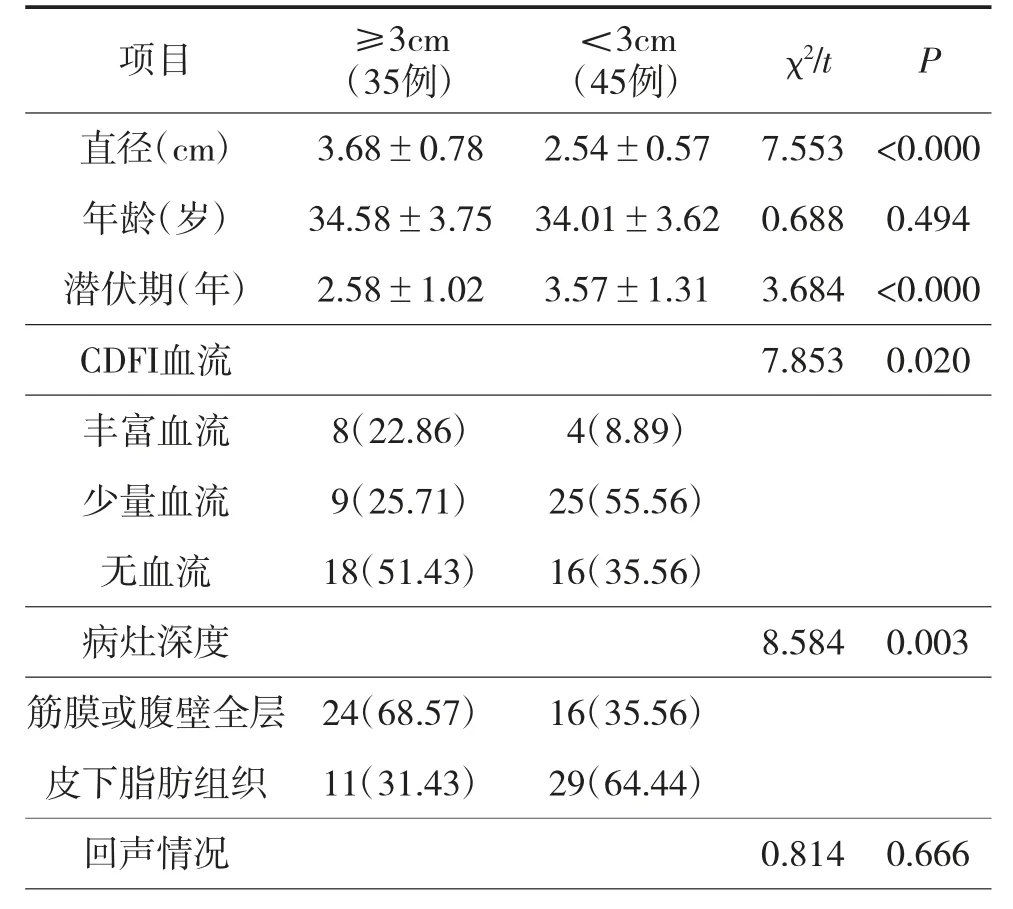

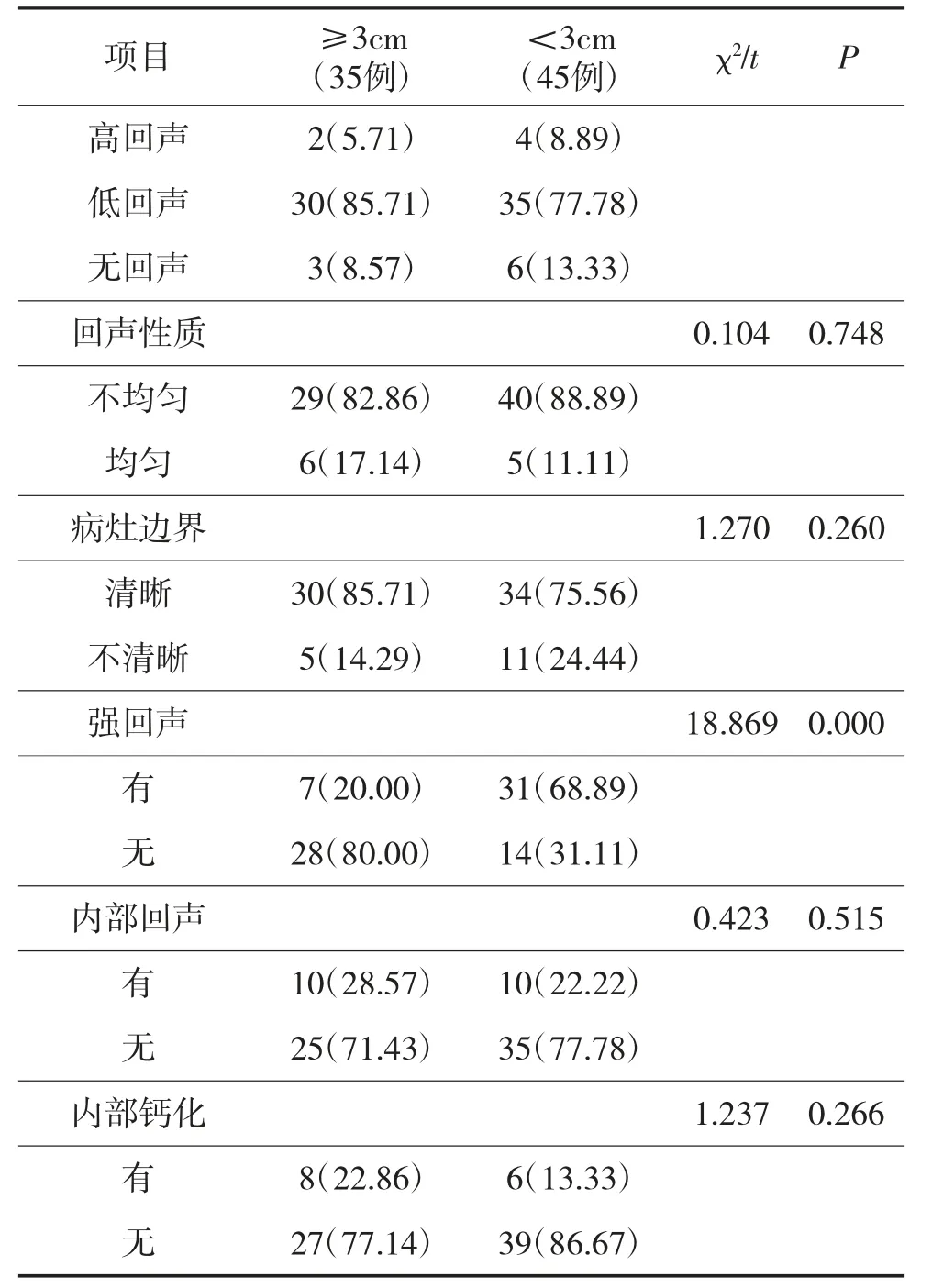

2.1 不同大小病灶聲像特征

不同大小病灶間直徑、潛伏期、CDFI血流、病灶深度及強回聲等比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 不同大小病灶聲像特征[(±s)/(n,%)]

表1 不同大小病灶聲像特征[(±s)/(n,%)]

(續表1)

2.2 超聲診斷內異癥分期符合率及陽性率

本研究80例子宮內膜異位癥患者診斷陽性率為96.25%(77/80),輕、中、重型子宮內膜異位癥診斷符合率分別為78.72%、90.00%、100.00%,總體診斷符合率為83.75%,見表2。

表2 超聲診斷分期符合率

3 討論

子宮內膜異位癥多發于育齡期婦女,也可繼發于宮內節育器、子宮切除術及剖宮產等患者腹部瘢痕及其周圍組織,這種情況可能是由于剖宮產手術等將子宮內膜或腹腔內游離內膜碎片移至切口部位導致種植生長引起,多表現為月經期間漸進性加重痛經、經量增多、月經失調、痛經甚至不孕等,手術切口深部可觸及硬結(不活動性),但是皮膚表面無明顯異常[7-9]。目前,臨床對子宮內膜異位癥患者多采用影像學檢查、生化檢測、病理檢查及腹腔鏡檢查等方式檢查,其中影像學檢查包括核磁共振檢查及超聲檢查,但是彩色超聲為首選方式,具有無輻射、無創傷、圖像形象化、價格低廉、組織分辨率較高且可連續觀察等特點,不僅有三維超聲結構圖像,還能將腹壁中肌肉組織、腹壁脂肪及腹筋膜等各層次組織清晰顯示出來,評估腹腔內有無腫塊進入,以準確分辨病灶累及腹壁深度、病灶數等,具有可重復性且靈敏性較高[10-11]。

本研究將80例子宮內膜異位癥患者納入并將其按照病灶大小分組進行分析,結果顯示,不同大小病灶間直徑、潛伏期、CDFI血流、病灶深度及強回聲等比較差異具有統計學意義。分析其原因,可能是因為≥3 cm病灶多位于腹直肌深層甚至穿透腹壁全層、潛伏周期較長,病灶生長到一定大小才可表現出相關臨床特征,但是由于大病灶位置較深、不易被觸及可延長潛伏期[12];大病灶可見豐富血流信號,而小病灶主要以少量血流信號及無血流信號為主,可能是因為隨著病灶體積擴大、潛伏期延長可豐富病灶內血供,與孫健等[13]研究結果基本一致;此外,大病灶邊界模糊、存在中、低回聲,與小病灶特征不同,應與臨床癥狀及特征表現相結合做出正確判斷。本研究還發現,80例子宮內膜異位癥患者診斷陽性率為96.25%(77/80),輕、中、重型子宮內膜異位癥診斷符合率分別為78.72%、90.00%、100.00%,總體診斷符合率為83.75%,這與蘇艷[14]研究結果較為接近。這提示,彩色多普勒超聲檢查用于子宮內膜異位癥具有較高的診斷價值。

子宮內膜異位癥臨床癥狀較為明顯,影像學特征顯著,但是還應注意與以下疾病鑒別:(1)雙附件及直腸區小實性腫瘤。該病灶邊界不清晰,多為實性低回聲區,彩色多普勒超聲可檢測出較為豐富血流。(2)子宮頸處那氏囊腫。該囊腫內透聲較好、無回聲、邊界清晰。(3)子宮及其周邊漿膜下子宮肌瘤。病灶偏實性低回聲,邊界較為清晰,彩色多普勒超聲可探及低回聲團周邊血流信號。

綜上所述,彩色多普勒超聲檢查用于診斷子宮內膜異位癥,不僅可發現病灶,還能確定病變范圍,分期診斷符合率及陽性診斷率較高,作為診斷子宮內膜異位癥的首選方式具有較高價值。但是子宮內膜異位癥受累器官較多、病情較為復雜,需與多種學科合作及多種檢查方法結合進行診治、評估,若患者有臨床癥狀,可能累及腹膜及盆腔臟器時可進行彩色多普勒超聲檢查,具有可重復性、方便、無創等特點,作為首選檢查方式。若超聲檢查后子宮內膜異位癥高度可疑時則應進一步行腹腔鏡、磁共振等進行診治,因此,彩色多普勒超聲檢查意義重大。