反不正當競爭法中 競爭關系認定的反思與重構

——以數字經濟背景下的平臺競爭關系為切入點

文 / 吳太軒 喬韻

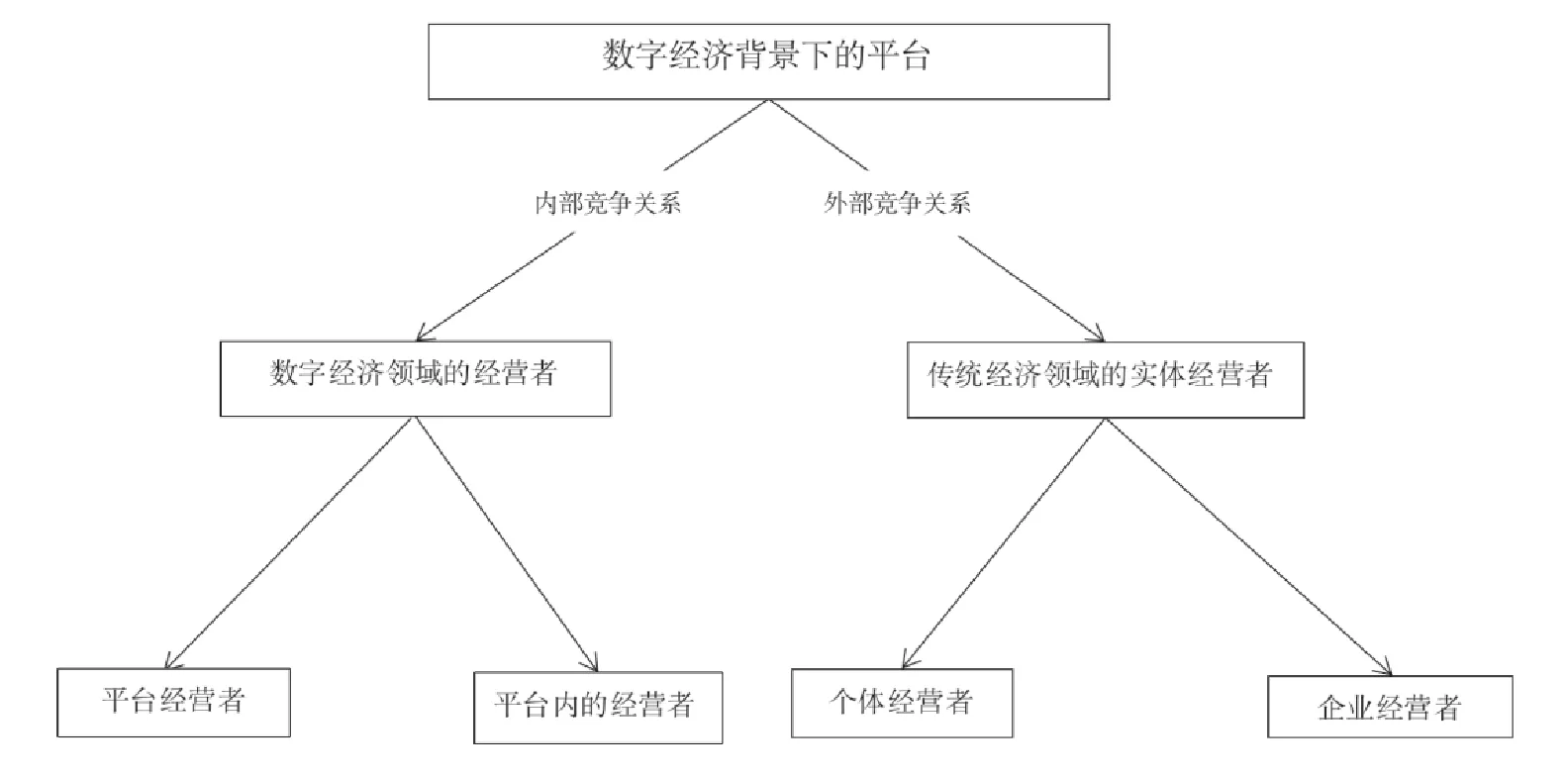

在傳統經濟下,競爭行為多發生在同業競爭者之間,競爭關系較清晰,易辨別。而在數字經濟背景下,“用戶注意力”成了爭奪的焦點,經營模式呈現多樣化的特點,且不同用戶群體的需求交織,市場競爭界限逐漸模糊化,跨界競爭十分普遍,業務領域存在交叉或者關聯的企業間均有可能產生市場競爭,1. 參見上海知識產權法院(2018)滬7 民終420 號民事判決書。對競爭關系的認定帶來一定的沖擊。特別是平臺企業,涉及諸多不同類型的主體,其除了與傳統經濟下的實體經營者存在外部競爭關系之外,還與數字經濟領域的市場主體存在內部競爭關系2. 參見侯利陽:《數字經濟對實體經濟的沖擊與因應:以社區團購的規制為視角》,載《政治與法律》2022年第10 期,第132 頁。(詳情見圖1)。數字經濟下的平臺作為需求方和供應方連接的橋梁,以平臺為中心,構建起多重關系,涉及平臺與平臺、平臺與供應方、平臺與需求方間的關系。一方面,就外部競爭關系而言,實體經濟經營者受制于地域和時間因素,其用戶群體具有范圍性,故以行業和地域等作為競爭關系的認定標準并無不當之處,然平臺則打破了時間和地域的桎梏,任何人不管何時何地都可通過平臺進行交易,如“美團優先”等社區團購平臺的興起,嚴重沖擊了傳統實體經濟,原本與超市、水果店等實體經營者發生交易的消費者轉向了“美團優先”等平臺,即用戶群體從實體經營者流向了平臺企業,囿于平臺企業和傳統經營者之間截然不同的商業模式,二者的競爭關系如何認定,該采納何種標準?另一方面,就內部競爭關系而言,平臺兼具“經營者”和“管理者”的雙重身份,其在雙重身份間不停地變動,處于非同行業的經營者的競爭糾紛也因此愈加頻繁,競爭關系的認定變得更加撲朔迷離,如瀏覽器開發企業與視頻網站經營者、殺毒軟件公司與即時通信公司之間是否存在競爭關系,往往又是不正當競爭案件的爭議焦點,加深了案件的處理難度和復雜度。

圖1 數字經濟背景下的平臺競爭關系

為了應對數字經濟帶來的挑戰,最高人民法院于2022年3 月17 日出臺了《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國反不正當競爭法〉若干問題的解釋》,該司法解釋稿第二條似有界定競爭關系的意蘊,從廣義角度對競爭關系進行解讀,但關于競爭關系的定位和具體認定規則仍語焉不詳,發揮的實際指導作用有限。目前不管是學界還是實務界,與競爭關系有關的諸多問題尚未蓋棺定論,競爭關系與競爭行為的邏輯關系為何?究竟是競爭行為決定競爭關系,還是競爭關系決定競爭行為?若競爭關系并非競爭行為認定和法律適用的構成要件,競爭關系是否還有保留的必要性?若有,保留的必要性何在?數字經濟對競爭關系的認定帶來了何種挑戰,又該如何在數字經濟背景下認定競爭關系?廣義界定競爭關系有無限制?等等一系列問題,尚待進一步深入地研究。鑒于此,本文溯流徂源,闡明“競爭關系→競爭行為”認定思路產生的緣由及誤解所在,進而揭示朝“競爭行為到競爭關系”認定思路轉變的必然性,重塑競爭關系在反不正當競爭法上的定位,以肯定競爭關系保留的必要性,同時廓清數字經濟下競爭關系認定規則,以劃定公權介入和市場自由競爭的合理邊界。

一、競爭行為和競爭關系之邏輯關系的厘清

(一)認知誤區:“競爭關系→競爭行為”的認定思路

1.“競爭關系→競爭行為”認定思路的表現

就競爭關系和競爭行為之間的邏輯關系,存在“競爭關系決定論”的認知誤區:一是將競爭關系作為不正當競爭行為認定的前置標準;二是把競爭關系作為《反不正當競爭法》適用的邏輯起點。

(1)誤區一:競爭關系是不正當競爭行為認定的前置標準

在我國早期不正當競爭行為的判斷過程中,不正當競爭行為分析的重點在于判定有無競爭關系。3. 參見楊華權:《論爬蟲協議對互聯網競爭關系的影響》,載《知識產權》2014年第1 期,第13 頁。具體而言,經營者在市場競爭的過程中存在不當行為,可能是侵權行為,但未必是不正當競爭行為。只有發生在競爭對手之間,并直接或者間接損害了競爭對手權益,進而損害了正當競爭秩序的行為,才宜被認定為不正當競爭行為。4. 參見黃武雙:《不正當競爭的判斷步驟》,載《科技與法律》2021年第3 期,第3-5 頁;逄曉霞:《互聯網環境下不正當競爭行為的類型化分析》,載《陜西省政法管理干部學院學報》2019年第3 期,第1-2 頁;焦海濤:《不正當競爭行為認定中的實用主義批判》,載《中國法學》2017年第1 期,第151 頁。若行為人和受害人之間并不存在競爭關系,侵權行為只能歸為一般侵權行為之列。由此可以說,競爭關系是不正當競爭行為認定中的關鍵步驟和前置標準。

司法實踐中同樣出現此種認知思路。我國最高人民法院曾要求:“在認定不正當競爭行為時,除了考察是否具備一般民事侵權行為的構成要件以外,還要注意審查是否存在競爭關系,即競爭關系是認定不正當競爭行為的條件之一。”5. 參見呂方:《加大知識產權司法保護的法律適用問題 最高人民法院民三庭蔣志培庭長專訪》,載《法律適用》2005年第2 期,第31-33 頁。此外,陶鈞法官在“互聯網專條”的研究會上,談到“就當前的審判而言,對競爭關系的確定仍是判斷不正當競爭行為的邏輯起點。”6. 參見陶鈞:《新<反不正當競爭法>對新型不正當競爭行為的規制與界定》,載搜狐網2018年1 月3 日,https://www.sohu.com/a/214404987_455313,最后訪問日期:2022年9 月11 日。在司法審判中,時至今日,仍有法院沿襲“競爭關系決定競爭行為”的認定思路。上海知產法院于2022年8 月15 日公布了一則虛假宣傳糾紛案件的再審判決書,再次明確了虛假宣傳行為需要滿足“經營者之間具有競爭關系、有關宣傳內容足以造成相關公眾誤解、對經營者造成直接損害”三個基本要件,實則仍將競爭關系作為不正當競爭行為的認定要件。

(2)誤區二:競爭關系是《反不正當競爭法》適用的邏輯起點

競爭關系是《反不正當競爭法》適用的邏輯起點,是解決經營者的爭議是否應由《反不正當競爭法》調整的關鍵7. 參見吳太軒:《互聯網新型不正當競爭案件中競爭關系認定研究》,載《經濟法論壇》2017年第19 卷,第100 頁;宋旭東:《論競爭關系在審理不正當競爭案件中的地位和作用》,載《知識產權》2011年第8 期,第46 頁;種明釗:《競爭法學》,高等教育出版社2004年版,第14 頁;邵建東:《我國反不正當競爭法中的一般條款及其在司法實踐中的運用》,載《南京大學法律評論》2003年第1 期,第199-200 頁。。具言之,并非經營者在競爭過程中的任何侵權行為都由《反不正當競爭法》調整,只有同時滿足實施侵權行為的經營者具有爭奪競爭利益的目的且損害了其他經營者的合法權益等條件時,此時該行為才具有被納入《反不正當競爭法》的可能性。8. 參見王曉曄:《競爭法學》,社會科學出版社2007 版,第52 頁;徐孟洲、孟雁北:《競爭法》,中國人民大學出版社2008年版,第28 頁。這意味著《反不正當競爭法》只適用于那些在違法經營者和受害經營者之間存在競爭關系的違法行為。9. 參見種明釗:《競爭法》,法律出版社2016年版,第90-91 頁。司法實踐中亦存在此種認知邏輯。在上海凱聰電子科技有限公司與深圳市喬安科技有限公司商業詆毀糾紛上訴案一案中10. 參見上海知識產權法院(2015)滬知民終字第5 號民事判決書。,針對原告提出被告構成了商業詆毀的行為的主張,法院談到競爭關系是適用《反不正當競爭法》的前提,即原告只有證明其與被告之間存在競爭關系,否則不管是真實或者虛假惡意從而損害到了原告的商譽,都無法適用《反不正當競爭法》有關商業詆毀的規定。

2.“競爭關系→競爭行為”認定思路之緣起

從反不正當競爭法的誕生淵源看,其脫胎于民法,二者具有諸多耦合之處,為了區分不正當競爭行為和一般侵權行為,劃分反不正當競爭法與民法各自的范圍,學界和理論界將目光投向了競爭關系,將其作為不正當競爭行為認定和法律適用的“萬金油”。11. 參見尚佳:《不正當競爭行為認定中競爭關系要件研究》,載《中國市場監管》2020年11 期,第31 頁。一是從競爭行為的內在特性看,競爭行為具有相對性。反不正當競爭法由民法而來,深受民法基本原理影響,如基于債權相對性原理認為競爭行為內嵌相對性特質,只有行為人侵害的對象是競爭對手時,其侵權行為才有被歸為不正當競爭行為的可能性。12. 參見張占江:《不正當競爭新更為認定范式的嬗變》,載《中外法學》2019年第1 期,第207 頁。若不存在競爭關系,競爭行為也無從談起。13. 參見吳偉光:《對<反不正當競爭法>中競爭關系的批判與重構—以立法目的、商業道德與競爭關系之間的體系性理解為視角》,載《當代法學》2019年第1 期,第134 頁。二是從競爭關系的外在價值看,競爭關系內嵌分流法律適用、減少法律管制的價值。14. 參見焦海濤:《不正當競爭行為認定的實用主義傾向》,載《中國法學》2017年第1 期,第156-158 頁。競爭關系決定了經營者之間的糾紛能否適用《反不正當競爭法》,如若摒棄競爭關系,將難以區分《反不正當競爭法》與《侵權責任法》等法各自的適用范圍,易造成法律適用的混亂。

3.“競爭關系→競爭行為”認定思路之證偽

不可否認,上述緣由具有一定的合理性,然若仔細推敲,會發現上述理由欠缺全面性與合理性,夸大了競爭關系在反不正當競爭法上的價值作用,是對競爭關系和競爭行為的誤解。

一方面,競爭行為的相對性毋庸置疑,但就此認為“競爭關系是不正當競爭行為的認定要件”的定論缺乏邏輯連貫性。債權相對性意指債權人只能針對特定的債務人主張權利,15. 參見譚啟平:《中國民法學》,法律出版社2018年版,第390 頁。其指向的是救濟階段主體的特定性。相應地,競爭行為相對性強調的是民事訴訟原被告的特定性,而并未直接涉及行為認定,不能得出競爭行為僅發生在競爭對手間的定論。事實上,民事訴訟主體資格的確定和不正當競爭行為認定是獨立的步驟,不能混為一談,且從抽象層面看,救濟階段應發生在行為階段之后,只有競爭行為滿足“不正當”條件之后,才有權益救濟的正當性和合法性基礎。此外,競爭行為僅發生在具有競爭關系的主體之間的觀點與我國《反不正當競爭法》立法現實相悖。以“虛假宣傳”行為為例,該行為并非直接針對經營者而是消費者,而消費者與經營者之間并不具有競爭關系。當然,有學者認為經營者和消費者之間亦存在競爭關系,屬于“對象競爭關系”16. 《反不正當競爭法》中的競爭關系可分為三種類型:經營者與消費者之間的對象競爭關系;具體經營者之間的直接競爭關系和經營者之間的間接競爭關系。詳見吳偉光:《對<反不正當競爭法>中競爭關系的批判與重構—以立法目的、商業道德與競爭關系之間的體系性理解為視角》,載《當代法學》2019年第1 期,第135 頁。,但此種擴張已然脫離了競爭的本意。通過追溯“競爭”二字的起源,可發現其最早出現于《莊子·內篇·齊物論》的“有競有爭”17. 參見孫通海:《中華經典藏書:莊子》,中華書局2007年版,第41 頁。,“競”重行為,而“爭”重言辭,合在一起意指為了自身利益與人爭勝,18. 參見夏征農、陳至立:《辭海》,上海辭書出版社2010年版,第2010 頁。競爭行為本質上是一種爭奪交易機會或者謀取競爭優勢的行為19. 參見孔祥俊:《反不正當競爭法新原理·原論》,法律出版社2019年版,第119 頁。,而經營者和消費者之間并不存在爭奪競爭利益的關系,相反,消費者的注意力是經營者競相爭奪的對象。可見競爭行為僅發生在競爭對手間的觀點難以涵蓋虛假宣傳等不以經營者為特定對象的競爭行為,有待修正。

另一方面,競爭關系并非不正當競爭行為與一般侵權行為、《反不正當競爭法》與其他法律的區分基準。經營者對其他經營者實施侵害行為,且造成了損害,該侵害行為究竟是不正當競爭行為還是一般侵權行為,進而決定適用法律的關鍵,不在于二者間是否有競爭關系,而在于該損害是不是“競爭性損害”,即競爭行為是否扭曲了市場機制,而只有在市場機制扭曲的前提下,競爭行為才可能構成不正當競爭行為。換言之,若行為造成了扭曲市場競爭秩序的后果,可據此與其他一般侵權行為區分開來,也是將損害行為納入反不正當競爭法調整的標準和依據20. 參見王艷芳:《反不正當競爭法中競爭關系的解構與重塑》,載《政法叢論》2021年第2 期,第23 頁。。損害理論是法律分析和法律適用核心問題,只有建立起有效的損害理論,法律分析和法律適用才有依據。反壟斷法上的損害理論指向競爭損害,只有損害競爭的行為才構成壟斷,這是反壟斷法適用的起點,也是所有壟斷行為的共同要件,在我國《反壟斷法》中,競爭損害對應的是“排除、限制競爭”。21. 參見焦海濤:《反壟斷法上的競爭損害與消費者利益標準》,載《南大法學》2022年第2 期,第1 頁。而在適用《反不正當競爭法》時,也應將基點放在行為造成的損害上,考察是否造成了市場機制扭曲的競爭損害后果,以此明晰《反不正當競爭法》與其他法律適用的邊界。

總之,《反不正當競爭法》以競爭行為為規制對象,并以特殊的構成元素界定不正當競爭行為,本身就具有特殊性,22. 參見孔祥俊:《論新修訂<反不正當競爭法>的時代精神》,載《東方法學》2018年第1 期,第72 頁。以競爭關系的存在作為適用《反不正當競爭法》的前提是一種望文生義的做法,是對立法目的和立法內容的曲解。23. 參見謝曉堯:《在經驗與制度之間:不正當競爭司法類型案例化研究》,法律出版社2010年版,第44-45 頁。

(二)認知糾偏:競爭關系非行為認定和法律適用的要件

事實上,競爭關系并非競爭行為認定的構成要件,更非《反不正當競爭法》適用的邏輯起點。競爭行為具有獨立的判斷標準,與競爭關系無關。此認知轉變兼具可行性和必要性,是反不正當競爭法現代化的標志之一。24. See Tim W·Dorins ,Trademark and Unfair Competition Conflicts:Historical-Comparative,Doctrinal,and Economic Perspectives,Cambridge University Press,2017,p.295.

1.可行性分析:立法和司法實踐的嘗試

從立法層面看,中央立法和地方立法皆作出糾偏競爭關系定位的嘗試。就中央立法而言,2017 修訂的《反不正當競爭法》納入了“消費者”元素,侵害經營者和消費者合法權益且符合“不正當”標準的行為都在《反不正當競爭法》的負面清單之列。就地方立法而言,諸多地方也緊跟著出臺了反不正當競爭條例,且對適用主體進行了擴張25. 筆者通過北大法寶、威科先行、國家法律法規數據庫等檢索發現,現行有效的反不正當競爭地方性立法(包括《反不正當競爭條例》《<反不正當競爭法>實施辦法》《經濟特區反不正當競爭條例》等)共計28 部。,如《河北省反不正當競爭條例》第二條第三款規定:“政府及其所屬部門以及經營者以外的其他組織和個人,其行為妨礙公平競爭的,也適用本條例。”擴大了《反不正當競爭法》適用的范圍,將焦點集中于行為之上,只要行為妨礙了公平競爭,則可以適用該條例。

從司法實踐層面看,已有法院不再受限于競爭關系的桎梏,對競爭行為進行獨立判定,如在蘭州金蝶軟件科技有限公司與金蝶軟件有限公司虛假宣傳糾紛案中,被告以與原告之間不存在競爭關系為由作為不適用《反不正當競爭法》的抗辯理由,法院對此談到“《反不正當競爭法》是規范經營者行為的法律,同時保護其他經營者和消費者的合法權益,不以經營者之間是否存在競爭關系為前提”。

可見不管是從《反不正當競爭法》和地方立法,抑或是司法實踐對于競爭關系要件的突破來看,不應繼續將競爭關系作為行為認定和法律適用的前提。

2.必要性證成:糾偏競爭關系認知的現實背景

(1)適應不正當競爭行為規制理念嬗變的必然要求

不正當競爭行為的規制理念實現了從“保護競爭者”向“保護競爭”的嬗變,“保護競爭”的理念立足競爭者、消費者和社會公共利益等多元利益的考量,不再將目光單一地置于競爭者,突破了“競爭關系”的約束。26. 參見張占江:《不正當競爭行為認定范式的嬗變——從保護競爭者到保護競爭》,載《中外法學》2019年第1 期,第205 頁。若仍過分拘泥競爭關系對競爭行為認定的決定性作用,會使得審判的重心產生偏差。更細致地說,競爭關系是經營者之間特定的關系,過多的關注競爭關系體現了對經營者的重視,審判可能以經營者為中心,著重考察經營者因競爭行為受到的損害,并據此作出競爭行為正當性與否的判斷,而易忽視對消費者權益和公共利益的維護,有悖“保護競爭”的規制理念。有鑒于此,在認定不正當競爭行為時,應從關注“主體身份”向側重“行為性質”的轉變,27. 龍俊:《商業詆毀構成要件研究——兼評新<反不正當競爭法>第11 條》,載《河北法學》2019年第4 期,第134頁。不再受“競爭關系”這一要件的束縛28. 參見寧立志:《<反不正當競爭法>修訂的得與失》,載《法商研究》2018年第4 期,第120 頁。,強調對行為本身的判斷,關注行為本身是否具有市場競爭屬性和不正當性,是否擾亂“市場競爭秩序”和其他經營者和消費者的合法權益,以與“保護競爭”的規制理念相契合。

(2)順應國際立法趨勢的應然選擇

一方面,國際組織立法的改變,為國際上各國和地區的立法修訂提供了指南,《反不正當競爭示范條款》是對《巴黎公約》有關不正當競爭行為規定的詮釋,其規定“凡在工商業活動中違反誠實信用的行為或做法(Act or Practice)構成不正當競爭行為(Act of Unfair Competition)。”其并未對行為人和受害者的主體身份進行限制,不管二者間有無競爭關系,只要行為違反了“誠實信用”原則,均可能屬于不正當競爭行為,亦可納入反不正當競爭法的調整范圍。29. See Reto M. Hilty Frauke Henning-Bodewig, Law Against Unfair Competition: Towardsa New Paradigm in Europe? Springer, 2007, p.70.另一方面,當今大多數國家已不再將競爭關系作為判定不正當競爭行為的要件,德國、比利時、捷克、丹麥、歐洲等國家均是如此。如德國2008年《反不正當競爭法》將此前立法中的“競爭行為”這一措辭修改為“商業行為”,這意味著德國《反不正當競爭法》的適用將不再限制于具備嚴格的競爭目的、競爭行為、競爭關系,競爭關系的范圍得以擴展;瑞士、奧地利等國家的反不正當競爭法曾一度只適用于具有競爭關系的行為人受害人之間,后來通過修正法律擴大到非競爭領域,只要滿足相應的條件都可適用《反不正當競爭法》,而不必受競爭關系的桎梏。我國《反不正當競爭法》正是在借鑒國外立法經驗上進行的修訂,有必要順應國際趨勢。

綜而述之,“競爭關系→競爭行為”沿襲的是舊有“保護競爭者”的規制理念,既不符合我國的立法精神,也不符合我國反不正當競爭法現代化的實際需要。30. 參見謝曉堯:《競爭秩序的道德解讀》,法律出版社2005年版,第70 頁。與其拘泥于競爭關系的認定,不如消解其在不正當競爭行為認定中的結構性地位,31. 參見陳兵:《互聯網新型不正當競爭行為審判模式檢視》,載《江南大學學報(人文社會科學版)》2021年第5 期,第103 頁。對不正當競爭行為的認定從注重身份性質到行為性質轉變,適用“競爭秩序標準”而非“競爭關系標準”32. 參見龍俊:《商業詆毀構成要件研究——兼評新<反不正當競爭法>第11 條》,載《河北法學》2019年第4 期,第134 頁。,以破解理論之困和實踐之惑。

二、競爭關系在反不正當競爭法上的重新定位

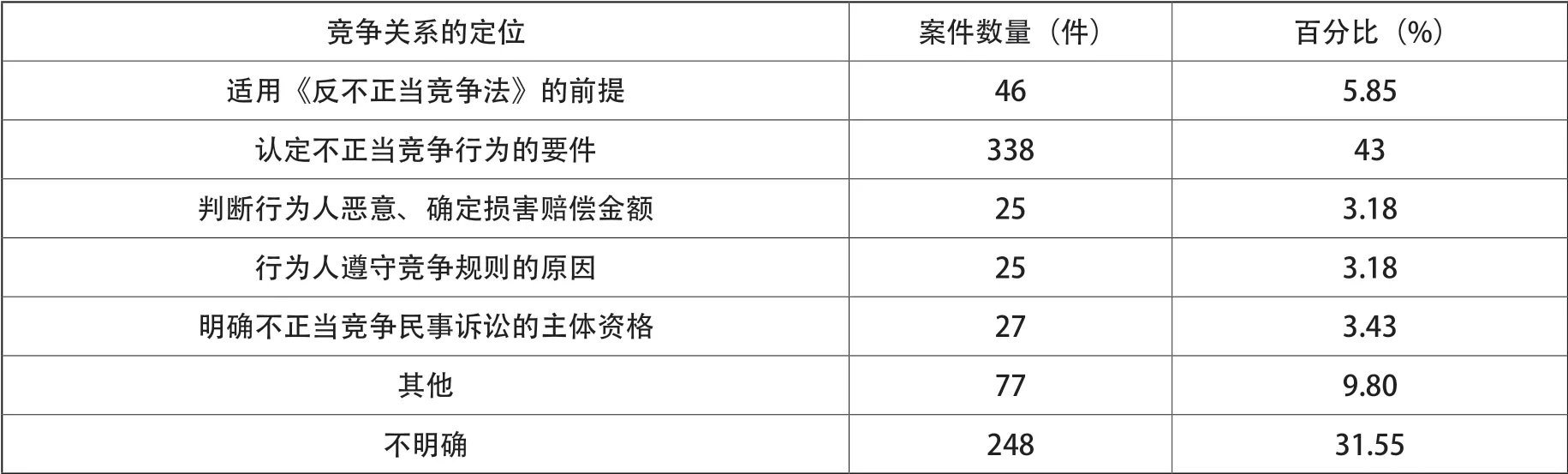

為了糾偏對競爭關系的過度重視所造成的誤解,應對現實需求,由此走向了另一個極端,全盤否定競爭關系的價值,認為其在《反不正當競爭法》上毫無保留的意義。33. 參見鄭雅慶:《互聯網不正當競爭行為認定的去競爭關系分析》,載《改革探索》2020年第5 期,第37 頁。然此種認知失之偏頗,一方面,對“競爭關系”定位的糾偏是積極學習德國等國家的成果,而實際上德國的《反不正當競爭法》并未完全摒棄競爭關系。34. 參見孔祥俊:《知識產權強國建設下的反不正當競爭法適用完善—基于行政規章和司法解釋征求意見稿的展開》,載《知識產權》2021年第10 期,第86 頁。另一方面,有學者通過收集京、滬、粵三地2000-2018年的相關案例,將競爭關系在不正當競爭行為審判中的作用歸為以下幾點:一是經營者遭受不正當競爭損害;二是經營者尊重和合理避讓義務;三是不正當競爭行為認定的前提要件;四是個案訴訟主體資格的確定;五是責任承擔。35. 陳兵:《互聯網經濟下重讀“競爭關系”在反不正當競爭法上的意義—以京、滬、粵法院2000-2018年的相關案例作為引證》,載《法學》2019年第7 期,第24 頁。此外,在筆者收集的2000-2022年間的1715 份不正當競爭民事判決書,除去重復的或不涉及競爭關系認定的判決書后,共剩下786 份不正當競爭民事判決書。通過對786份判決書進行整理歸納,發現由248 份判決書中僅簡單地提及競爭關系,并未進行細致地分析,余下的498 份判決書中則較為清晰地描述了競爭關系的價值,可歸為以下內容:適用《反不正當競爭法》的前提;認定不正當競爭行為的要件;明確不正當競爭民事訴訟主體資格;行為人遵守競爭原則的原因;判斷行為人惡意、確定損害賠償金額等。(詳情見表1)36

表1 競爭關系定位的樣本數據情況表36. 需要說明的是,在不正當競爭民事訴訟中,競爭關系的定位是綜合而非單一的,即競爭關系在不正當競爭民事訴訟中同時發揮多重作用。

事實上,不正當競爭民事訴訟會涉及三個基本問題,首先是被訴行為是否成立,其次是原告是否受到具體損害,最后是被告如何承擔責任。盡管競爭關系不再是行為認定和法律適用的“萬金油”了,但在《反不正當競爭法》的實體層面和程序層面的價值仍不容忽視。重塑競爭關系在反不正當競爭法上的定位,是設計相應規則的重要基礎。

(一)實體層面:民事責任構成要件的參考因素

在《反不正當競爭法》中,行為構成要件和責任構成要件并非完全一樣,盡管競爭關系并非行為認定的構成要件,但可作為責任構成要件的參考因素,判斷民事責任的嚴重程度。

數字經濟的發展使得經營者間的聯系越發地呈現出系統化和復雜化的特點,在此背景下,“競爭or 非競爭”的二元分類已不足以準確描述經營者間的關系,需引入描述競爭程度的變量。也就是說不管是從定性(是否侵權)抑或是定量(損害數額)層面對不正當競爭行為進行分析時,除了考量經營者之間有無競爭外,亦需考慮經營者之間的競爭程度,以對市場行為進行有效且適度的管理。37. 參見沈沖:《網絡環境下的競爭關系與商業詆毀行為的認定》,載《電子知識產權》2011年第11 期,第72 頁。可見,在分析經營者間的競爭時,除了要回答“有無”之外,亦有必要思考“多少”。以“搭便車”“不勞而獲”等行為為例,行為人的主觀惡意程度和其與受害者之間的競爭關系程度呈現正比關系,即競爭關系越緊密,可推斷行為人搭便車的意圖越明顯,搭便車行為的不正當性就越容易辨認;而若競爭關系越疏遠,行為人由此獲取競爭利益的可能性會相應削減,行為的不正當性就越難認定。38. 周樨平:《反不正當競爭法中競爭意義的認定及其意義——基于司法實踐的考察》,載《經濟法論叢》2011年第2期,第101 頁。因此在分析競爭關系在實體層面的價值時,應同時對競爭關系的有無和程度進行充分的論證。

其一,競爭關系可作為衡量經營者損害范圍,進而確定賠償數額的界尺。39. 參見陳兵:《互聯網經濟下重讀“競爭關系”在反不正當競爭法上的意義—以京、滬、粵法院2000-2018年的相關案例作為引證》,載《法學》2019年第7 期,第35 頁。無損害則無救濟,損害是不正當競爭民事責任的構成要件之一,而競爭關系是認定競爭損害的信息中介之一,是判斷競爭行為與損害之間因果關系的重要因素。40. 參見劉沛昀、沈瞿和:《涉數據競爭行為正當性的判斷標準分析》,載《電子知識產權》2022年第1 期,第51-52 頁。根據《反不正當競爭法》第十七條的相關規定,民事訴訟賠償的數額原則上是以經營者因不正當競爭行為遭受的損失為準,若無法確定實際的損害,以經營者獲得的利益為準,在二者都無法確定的情況下,則采取酌定賠償的方法。競爭關系可作為確定損害賠償的數額的參考因素,通過分析經營者之間的競爭程度進行定量分析,以確定損害程度,若經營者之間的競爭關系越緊密,如二者間為同業競爭關系,則說明其對同業經營者造成損害的可能性和程度可能更大。例如,在認定數據不正當競爭行為時,所涉數據產品或者服務是否存在實質替代關系是認定不正當競爭行為損害后果的違法性要件之一,而如何認定是否構成實質替代關系又得借助競爭關系,若二者間存在競爭關系,則很容易推導出系爭不正當競爭行為導致原告機會的流失,且阻礙了原告參與公平競爭的能力。41. 參見刁云蕓:《數據不正當競爭行為的法律規制》,載《知識產權》2019年第12 期,第43-44 頁。不過需要注意的是,競爭關系僅僅是確定賠償數額的一個參考因素,在具體確定時還需考慮被告侵權行為的持續時間、侵權的范圍、市場份額、主觀過錯等因素。42. 參見葉明、吳太軒:《互聯網新型不正當競爭行為司法規制的實證研究》,廈門出版社2019年版,第156-158 頁。此外,德國的《反不正當競爭法》以“顯著性損害”作為不正當競爭民事責任的構成要件,“顯著性損害”的衡量標準之一就是“行為的指向對象”43. “行為的指向對象”標準意指當行為直接針對一個或者多個競爭者時,就可肯定存在侵害的顯著性。參見范長軍:《德國反不正當競爭法研究》,法律出版社2010年版,第104 頁。,而此處顯然難以繞過競爭關系來明晰競爭者數量,進而推斷損害是否達到顯著性。

其二,競爭關系可用來判斷被告的主觀惡意、避讓的必要性和妥當性。一方面,從競爭關系的定性價值看,是主觀意圖的重要參考因素。盡管就主觀意圖是不是不正當競爭行為的認定要件仍爭論不休,44. 能否將主觀意圖作為不正當競爭行為的認定要件尚存爭議,存在肯定說和否定說。一肯定說,即不正當競爭行為作為特殊侵權行為,應符合侵權要件,且“不正當”需要借助“誠實信用”“善良風俗”等,屬于反不正當競爭法道德上過錯的要求。參見龍俊;《商業詆毀構成要件研究—兼評<反不正當競爭法>第11 條》,載《河北法學》2019年第4 期,第139-140 頁;鄭友德、范長軍:《反不正當競爭法一般條款具體化研究》,載《法商研究》2005年第5 期;劉春田主編:《知識產權法》,高等教育出版社2010年版,第374-375 頁。二否定說,反不正當競爭法旨在維護市場的公平競爭,保持市場的良好秩序,而主觀意圖的抽象性加大了認定難度,應將注意力集中于競爭行為造成的損害上,無須過多關注主觀動機。參見孔詳俊:《反不正當競爭法的司法創新和發展——為<反不正當競爭法>施行20 周年而作(上)》,載《知識產權》2013年第11 期,第6 頁;蔣舸:《關于競爭行為正當性批判泛道德化之反思》,載《現代法學》2013年第11 期,第85-95 頁。但至少目前立法層面肯定了主觀因素在“惡意不兼容”等不正當競爭行為認定中的價值。而主觀意圖深藏于心,需要借助客觀標準予以確認,競爭關系的作用由此顯現。對于具有競爭關系的經營者,推定其知曉行業慣例,若其仍從違反市場的相關準則等,可推定行為人達到“故意”的程度,主觀上存在過錯。以“商業混淆”和“商業詆毀”行為為例,在存在競爭關系的場合,對他人知名商業標識通常可認定是知情的,假冒他人商業標識,在一定意義上意味著明知故犯,在主觀上可認定具有惡意;直接針對競爭對手的商業詆毀,不正當的競爭意圖更強,惡意更明顯,情節更為嚴重。另一方面,從競爭關系的定量層面看,競爭程度與避讓義務呈正相關,即經營者之間競爭程度越高,可推定二者間的關系越緊密,經營者則應承擔更嚴格的避讓義務。司法實踐中亦注意到了對競爭關系程度的考慮,如在中國某通信集團浙江公司與某科技公司商業詆毀案件中,法院談到“在進行商業測評時,不得詆毀他人的商譽,特別是針對存在競爭關系的經營者進行評論,更應負有謹慎注意義務”。45. 本案歷經兩次審理,一審:杭州鐵路運輸法院(2020)浙8601 民初1639 號民事判決書;二審:杭州市中級人民法院(2021)浙01 民終5200 民事判決書。由此可知,在商業詆毀中,經營者間競爭關系的程度與謹慎注意義務的大小成正比關系。也就是說,若經營者間的競爭關系越明顯、越強烈,如存在狹義的競爭關系,則對參加競爭的經營者提出更高程度的行為限制與注意義務,反之,隨著競爭關系程度的淡化、減弱,對經營者的行為也應隨之寬容。

需要提醒的是,競爭關系是是否承擔不正當競爭民事責任的參考因素而非決定因素,在責任構成要件清晰明了且競爭關系認定復雜時,就沒有必要引入競爭關系,否則只是畫蛇添足,徒增功耗。

(二)程序層面:不正當競爭民事訴訟原告適格的構成要件

侵害對象的廣泛性和不特定性是大多數不正當競爭糾紛案件,如虛假宣傳案件的特征之一,是否所有的受害者都是適格的原告?誰能夠提起不正當競爭民事訴訟便成為一個值得深入研究的問題,德國的《反不正當競爭法》將可提起訴訟的經營者限于具有具體競爭關系的經營者46. 參見《德國反正當競爭法》第2 條,此處的“具體競爭關系”即要求被訴行為對原告造成的競爭損害是現實且特定的,換言之,若一方受益是另一方的受損,則可認定原被告間的具體競爭關系。。我國《反不正當競爭法》第十七條將限定為“經營者”,但關于“經營者”的身份未作進一步的限制。根據最高人民法院發布的司法政策的規定,“有權提起不正當競爭訴訟的原告必須與被告之間存在特定的、具體的競爭關系”47. 參見曹建明:《加大知識產權司法保護力度,依法規范市場秩序—在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話》,載法源檢索網2014年11 月11 日,http: / /www. fayuanjiansuo. com/view? aid = 665,最后訪問日期:2022年9 月25 日。,此凸顯了競爭關系在確定原告資格中的作用。此外,根據《民事訴訟法》第一百一十九條規定,有權提起民事訴訟的必須是與本案有“直接利害關系”的人,具體到不正當競爭民事訴訟中,原、被告之間是存在“直接利害關系”的經營者。

如何理解“直接利害關系”和“競爭關系”之間的關系,成為確定不正當競爭民事訴訟原告資格的關鍵所在,對此存有兩種截然不同的觀點:一是將“競爭關系”等同于“直接利害關系”,只要原被告之間具有“競爭關系”,就可認定具有“直接利害關系”,從而肯定原告的訴訟資格。如在拜公司訴衢州拜耳不正當競爭案件48. 參見浙江省衢州市中級人民法院(2009)浙衢知初字第16 號民事判決書。和在比特公司和美爵信達不正當競爭案件49. 參見福建省福州市中級人民法院(2017)閩01 民終594 號民事判決書。中,法院談到鑒于二者經營范圍一樣,具有競爭關系,因此可以肯定原告的主體適格性。二是將“直接利害關系”等同于“競爭關系+損害”,即競爭關系并不等同于“直接利害關系”,還必須同通過“損害”將“競爭關系”具象化、特定化。如在創磁公司與穆某等不正當競爭糾紛上訴不案件50. 參見北京知識產權法院(2016)京73 民終156 號民事判決書。中,法院談到“市場經營者之間存在競爭關系并不必然能夠建立特定的聯系,不必然存在直接的利害關系,不必然具有起訴的主體資格,特定的經營者還需要證明因其他經營者的競爭行為而遭受合法權益的損害”。無獨有偶,在加多寶飲料有限公司、廣東加多寶飲料食品有限公司與廣州醫藥集團有限公司、廣州王老吉大健康產業有限公司虛假宣傳糾紛案件中51. 參見最高人民法院(2007)民三終字第2 號民事判決書。,法院認為“若在無法律明確規定的情況下將市場活動中一般意義上的競爭關系等同于《民事訴訟法》中的直接利害關系,既有可能使得經營者面臨不可預測的訴訟風險,難以激發經營者參與市場競爭的積極性和主動性;也將架空《民事訴訟法》的明文規定,使得既有的民事訴訟理論和訴訟實踐受到嚴重沖擊。”其均認為“競爭關系”并不必然意味著“直接利害關系”,還需要考慮“損害”等補強因素以辨析原告是否是適格主體。

上述觀點分歧的根本在于能否直接根據競爭關系認定原告的資格,對此形成了支持派和反對派,但不容置疑的是不管是直接派抑或是反對派均肯定了競爭關系在原告資格認定中的價值,只是對競爭關系發揮的作用存在不同的認知,對是否需要同時考慮“損害”等補強因素存在不同的見解。事實上,在具體的不正當競爭民事訴訟中,競爭關系的存在并不意味著原告資格的一定成立,還需證成“損害”的存在。需要特別說明,不正當競爭行為認定中的“競爭損害”與原告資格確定中的“損害”內涵不同,不可將二者混淆,前者指的是對競爭秩序的扭曲,是一個比較寬泛的概念;而后者則是特定的,具體的。以虛假宣傳行為為例,其并非直接針對經營者,在認定不正當競爭行為時,只要行為造成競爭損害即可,此處的競爭損害可以是對經營者抑或是對消費者整體的損害;但若經營者提起訴訟,就必須證明其因該虛假宣傳行為受到了具體且特定損害。質言之,競爭關系的存在,意指原告的競爭利益有被告侵害的可能性,而是否對原告發生了具體的損害,則是需要進一步證明和考慮的要素。52. 參見黃武雙、譚宇航:《不正當競爭判斷標準研究》,載《知識產權》2020年第10 期,第31 頁。

三、數字經濟背景下競爭關系認定規則的重構

反不正當競爭法旨在維護公平競爭的秩序,盡管競爭關系并非行為認定和法律適用的前置要件,但在反不正當競爭法上仍具有重要的價值和意義,特別是競爭關系是判定不正當競爭民事訴訟原告資格的要件,競爭關系決定了適格主體的范圍,過寬過窄理解競爭關系都不恰當,過寬認定競爭關系可能會導致濫訴,加大法院的司法壓力;在我國不正當競爭民事公益訴訟和一般條款行政實施機制缺位的背景下53. 當前我國行政機關不得依據《反不正當競爭法》一般條款對未列舉不正當競爭行為進行行政執法。2022年的《反不正當競爭法(修正草案征求意見稿)》第37 條規定了一般條款行政實施機制“經營者違反本法第二條規定,實施嚴重破壞競爭秩序、確需查處的不正當競爭行為,本法和有關法律、行政法規未作明確規定的,由國務院市場監督管理部門認定,由省級以上市場監督管理部門責令停止違法行為,沒收違法所得,處十萬元以上一百萬元以下的罰款;情節嚴重的,處一百萬元以上五百萬元以下的罰款”。但由于該當前尚處于征求意見階段,最終修法是否會保留該條款尚不得而知。,過窄理解競爭關系則可能會造成部分新型不正當競爭行為的逃逸。鑒于此,有必要重構數字經濟下競爭關系的認定規則,建立清晰的認定原則、認定標準和認定界限,使得競爭關系的認定更加合理,以實現市場自由和公平競爭的平衡。

(一)明晰競爭關系的認定原則

當前數字經濟領域跨界競爭空前激烈,平臺企業業務間交叉重合的現象較多,沒有直接(狹義)競爭關系的經營者間也可能存在對流量、數據等同質化網絡資源的爭奪,特別是數字經濟的去中心化和去結構化運行特征使得平臺企業的競爭關系可能存在于任何經營行為之上,競爭關系的認定和判斷相對于傳統經濟環境中而言更為復雜和困難,以動態的眼光對競爭關系進行更為寬泛的解釋尤為必要。

一方面,應對競爭關系進行廣義認定。“競爭關系的廣義化,是反不正當競爭法本身變化的結果。反不正當競爭法由民事侵權法發展而來,起初僅僅是保護競爭者利益,但在其發展的過程中,其立法目標已經由保護競爭者利益不斷向保護消費者利益和維護公共利益方面拓寬,由單純的私法保護不斷向實現市場管制目標發展。這就使得不正當競爭行為的界定不限于同業競爭者之間的競爭行為,而拓展到非同業競爭者的競爭損害。”54. 參見北京知識產權法院(2016)京73 民終156 號民事判決書。此外,隨著互聯網技術的發展,尤其是移動互聯網技術的崛起,跨行業競爭的現象越發普遍,甚至大有逐漸演化為“一家通吃”“一強百強”的趨勢。互聯網經營者間的競爭關系圍繞如何決定消費者存在而進行的,只要存在足夠數量的消費流量,看似經營不同業務的群體隨時可能展開競爭。55. 葉明、陳耿華:《互聯網不正當競爭案件中競爭關系認定的困境與進路》,載《西南政法大學學報》2015年第1 期,第85 頁。如“康師傅”方便面遭受業績持續下滑,原因非同業經營者的沖擊,而是外賣軟件的崛起;代替“國美電器”家電銷售龍頭地位的并非“蘇寧電器”而是“淘寶”和“京東”;取代“中國移動”通訊界寡頭位置的是騰訊的“微信”而不是“中國聯通”。故需要以一個更加寬泛的視角去觀察當下互聯網產業出現的競爭,許多看似無關的企業實質上也是潛在的競爭者,56. 畢文軒:《互聯網不正當競爭行為規制的類型化分析》,載《廣西社會科學》2020年第6 期,第118 頁。若仍拘泥于狹義的競爭關系,恐難以應對數字經濟下不斷涌現的新型不正當競爭行為。

另一方面,應對競爭關系進行動態認定。競爭是一個動態的過程,旨在爭奪競爭利益,競爭關系可能并非一開始就存在于經營者之間,且競爭關系隨時可能發生和消失,呈現動態變化的特點,且在數字經濟之下此種動態變化的狀態被進一步放大化。具體而言,在數字經濟下,企業是為市場而競爭,而非是“在市場”中競爭,其爭奪的對象主要是“用戶注意力”,更確切地說則是“流量”,經營者對“流量”的追逐幾乎是行業全貌,而“流量”在經營者之間流轉的情況是瞬息萬變,不同行業的經營者可能隨時構成競爭關系。鑒于此,在數字經濟領域考察雙方是否具備競爭關系時要脫離行業觀念,摒棄靜態認定的思路,動態地考察經營者是否存在利益對立,用戶是否在二者之間發生流轉等因素。

(二)比選競爭關系的認定標準

狹義競爭關系主要以產品或服務的同質性和可替代性為認定標準,57. 同質性標準指的是提供相同的產品或者服務。替代性標準較同質性標準更為復雜,可通過分析“經營模式的近似程度”和“用戶群體的重合程度”兩大因素去辨析產品或者服務能否構成實質替代。“經營模式的近似程度”立足供應層面,是供應方意圖開拓的市場領域的反映;用戶群體的重合程度則從需求方角度,反映了消費者意圖支付的對價。同時有必要考慮替代的內容和時間,一是從替代的內容看,互聯網產品功能的多樣性使得在認定實質替代時,需要進一步辨析產品的主次功能,不能因為重疊就肯定實質替代的存有。二是從替代的時間看,不乏經營者先采取手段將經營者排除特定市場,再進入市場的情況,故在考量替代時除了立足當下還要考量未來的實質替代的可能性(潛在競爭),不過后者需要同時證明“原告將被排擠出市場,而被告可以低成本進入市場或者為進入市場做好了準備”。 參見黃武雙、譚宇航:《不正當競爭判斷標準研究》,載《知識產權》2020年第10 期,第30-31 頁;范長軍:《德國反不正當競爭法研究》,法律出版社2010年版,第64 頁。上文已經論證數字經濟下經營者跨界競爭頻繁,對競爭關系進行廣義認定的必要性,在此基礎上,如何確定具體的認定標準是亟待解決的問題。德國對競爭關系的把握十分廣泛,只要商品或者服務存在可替代性,或者招攬的是相同的顧客群,抑或者促進了他人的競爭,都應認定為存在競爭關系。58. 參見鄭友德、楊國云:《現代反不正當競爭法中“競爭關系”之界定》,載《法商研究》2020年第6 期,第69 頁。我國理論界和實務界亦積極地探索了廣義競爭關系的認定標準。通過分類、總結可歸為以下幾種具體的標準。

一是以違反競爭原則作為競爭關系的認定標準。2004年最高人民法院副院長在“全國法院知識產權審判座談會”上談到:“違背競爭原則即可認定具有競爭關系”59. 參見曹建明:《加大知識產權司法力度,依法規范市場秩序》,載法源檢索網2014年11 月11 日,http: / /www. fayuanjiansuo. com/view? aid = 665,最后訪問日期:2022年9 月25 日。,即侵害行為的發生本身就說明具有競爭關系。60. 參見孔祥俊:《反壟斷法原理》,中國法制出版社2001年版,第269 頁。以爬蟲協議為例,即使搜索引擎服務商和互聯網內容提供商并不具有直接的競爭關系,但只要其行為違背了《反不正當競爭法》第二條規定的競爭原則,也可認定具有競爭關系。61. 參見楊華權:《論爬協議對互聯網競爭關系的影響》,載《知識產權》2014年第1 期,第21 頁。

二是以競爭利益上的“損人利己”為認定標準。“競爭利益主要體現為客戶群體、交易機會等市場資源的爭奪中所存在的利益。而互聯網經濟又被稱為‘注意力經濟’‘眼球經濟’,吸引并維持用戶是互聯網企業開展經營業務的基礎。”62. 參見北京市海淀區人民法院(2013)海民初字第13155 號民事判決書。在數字經濟領域,雖然經營業務不同,但不同的經營主體所要吸引的可能是同一批用戶,而消費者的注意力以及金錢都是有限的,即使競爭雙方分屬不同的商業領域,依然存在著因爭奪網絡用戶的交易機會而形成的競爭關系。贏取并保持用戶的關注度是經營者經營的重中之重。63. See International Bereau of WIPO.Protection of Unfair Competition-Analysisofthe Present World Situation(1994).“損人利已”意味著一方的不正當競爭行為導致另一方的網絡用戶減少,而一方的網絡用戶卻因該行為而增加。64. 劉繼峰、趙軍:《互聯網新型不正當競爭行為研究》,法律出版社2019年版,第221-222 頁。在合一信息技術有限公司與北京金山安全軟件有限公司、貝殼網際安全技術有限公司、北京金山網絡科技有限公司不正當競爭糾紛案件中65. 參見北京市海淀區人民法院(2013)海民初字第13155 號民事判決書。法院談到““當前互聯網經濟由于行業分工細化、業務交叉重合的現象十分普遍,對競爭關系的界定不應限于某特定細分領域內的同業競爭關系,而應著重從是否存在競爭利益角度出發,競爭利益主要體現為對客戶群體、交易機會等市場資源的爭奪中存在的利益。該案中,二被告提供過濾優酷網視頻廣告的獵豹瀏覽器,影響合一公司的交易機會和廣告收益,使兩個原本可以在各自領域并行不悖發展的企業存在現實的競爭利益。”,法院從損害角度界定了競爭關系,《反不正當競爭法》并非因為經營者之間在先具有競爭關系而去調整該種行為,而恰恰是基于該種行為具有不正當可能性進而推定經營者之間具有競爭關系,理應受到法律調整。66. 參見姜琨琨:《綜藝節目“抄襲”不正當競爭行為的認定—兼評<玩玩沒想到>不正當競爭糾紛案》,載《法律適用》2019年第6 期,第48 頁。

三是以“實際經營行為、產品用戶群、競爭利益”為認定標準。有學者通過收集實證案件,對司法審判中法官在認定競爭關系適用的標準進行了總結,實際經營行為是指經營行為是否會爭奪其他經營者的用戶注意力,若可能則肯定競爭關系的存在;產品用戶群則是通過經營者提供的產品所面向的用戶群來認定互聯網不正當競爭案件中的競爭關系,互聯網行業內的經營行為競爭本質上是對交互數據、用戶本身,即使雙方的經營模式存在著巨大差異,但其目標用戶群體是一致的,就應當認定其存在著競爭關系;競爭利益則指,以經營行為是否增加自身競爭優勢、損害其他競爭者的競爭利益作為認定依據。67. 吳太軒:《互聯網新型不正當競爭案件中的競爭關系認定研究》,載《經濟法論壇》2017年第19 卷,第108 頁。此外,應綜合而非單一地運用這些標準對競爭關系進行認定。

以上競爭關系認定標準具有一定的合理性,打破了競爭關系對競爭行為的枷鎖,但在實操性和合理性方面仍存有瑕疵,未能為認定競爭關系提供有效且明確的指引。首先,以競爭原則的違反作為競爭關系的認定標準過于寬泛,會架空競爭關系的價值。原因在于違背競爭原則的行為在不考慮正當理由的情況下可直接認定為不正當競爭行為,若認為違反了競爭原則即可認定經營者之間的競爭關系,就意味著將不正當競爭行為與競爭關系間畫上了等號,只要行為人實施的侵權行為構成了不正當競爭行為,其與受害者之間就存在競爭關系,競爭關系是一種客觀存在,而不正當競爭行為是一種主觀評價,將二者等同顯然已脫離了競爭關系的本義,超越了預測可能性的范圍,是一種典型的由結果推導要件的思路和法律實用主義的表現,與法律的適用邏輯不相符,也與競爭關系的客觀性不一致。其次,“實際經營行為、產品用戶群、競爭利益”三大認定標準也各有優劣。這三大認定標準之間并非獨立的,而是融會貫通,實際經營行為需要通過競爭利益的爭奪行為去認定,產品用戶群本身就是競爭利益的組成部分,因為競爭的本質在于對同一消費群體的爭奪,其大致邏輯是經營者實施經營行為,行為是否指向了相同的用戶群,進而是否導致了競爭利益的此消彼長,即“經營行為→產品用戶群→競爭利益”的大致邏輯,考察經營行為旨在看其是否指向同一用戶群,而用戶群本身又是競爭利益的具體表現形式,其最終指向的都是“競爭利益”,且“用戶群標準”原則上仍停留在需求替代理論范疇中,屬于狹義競爭關系的范疇,不能單獨運用。鑒于此,以“競爭利益的此消彼長”為中心,同時適當地考慮用戶群體的同一性等因素,來認定競爭關系是最優選擇。

但是在此仍需要思考幾個問題,競爭利益的損害是現實還是潛在的?是必須滿足“此消+彼長”抑或是“此消or 彼長”?其一,競爭關系反映的是由經營領域相關性產生的客觀的市場爭奪和排斥關系68. 鄭友德、楊國云:《現代反不正當競爭法中“競爭關系之界定”》,載《法商研究》2002年第6 期,第67-68 頁。,是一種客觀存在的市場狀態,不以經營者的意志為轉移,指向競爭利益此消彼長的可能性;而根據現實的競爭利益損害所認定的競爭關系實質上是競爭法律關系,具體指向因競爭行為所引起的反不正當競爭法上的權利義務關系。其二,競爭利益的“此消”和“彼長”在絕大多數情況下可以畫上等號,即一方競爭利益的“消”就意味著另一方的“長”,符合能量轉換式的原理。但也存在例外情況,如《反不正當競爭法》第八條規定了經營者不得幫助其他經營者進行虛假宣傳,此種幫助行為并未讓行為人獲取到競爭利益,而是讓作為被幫助對象的第三人獲益,若嚴格依照競爭利益的“此消彼長”似乎難以將其歸為不正當競爭行為的范疇,而一旦行為都被排除在競爭行為之外,更不用說競爭關系的認定69. 參見北京海淀法院課題組:《關于網絡不正當競爭糾紛案件審理難點的調查研究》,https://mp.weixi n.qq.com/s?src=11×tamp=1583246500&ver=2194&signature=zcQJbg4ffava9h2U2TMZ950TtqN*SoFHiJVZL8dSx 616kBOysey-DVexObPN2b7E6uQCMPsDu8iQyfA*Wn93Ri1qQMf8K*3-R8yY-5Q3s92fBECRlehsYFLLSOW1Poph&n ew=1,最后訪問日期:2022年10 月2 日。。同樣從嚴格意義上講,商業詆毀行為也并不能導致競爭利益的“此消彼長”,即該行為損害了其他經營者的競爭優勢,但并不意味著行為人就能以此獲利,特別是當市場上有多家競爭者時,商業詆毀對象競爭優勢的喪失僅預示其交易機會減少的可能性,而消費者可以轉向市場中的其他經營者,也就是說,商業詆毀行為人并不能因為被詆毀對象交易機會的減少而實現自身交易機會的增加。有鑒于此,為了防止歧義,可更為清晰地表述為只要經營者不正當地增強自身的競爭優勢或者破壞他人的競爭優勢以攫取競爭利益即可認定競爭關系的存在70. 參見孔詳俊:《反不正當競爭法原理》,知識產權出版社2005年版,第76 頁。。此外,競爭利益在競爭行為發生的不同階段的表現形式可能是不同的,特別是數字經濟領域的競爭行為對競爭利益的爭奪表現為對流量、數據、消費者注意力等同質化資源的爭奪,經營者之間經濟利益的增減難以量化判斷或清晰區分,即難以辨析“此消彼長”的具體情況,但可以明確的是在這一競爭過程中對競爭利益爭奪的事實,可理解為經營者間存在最終競爭利益的爭奪,通過經營者之間存在較為抽象的最終競爭利益的爭奪來認定競爭關系是合適且恰當的。

需要特別說明,盡管對競爭關系進行廣義認定已是大勢所趨,但仍可遵循“狹義競爭關系→廣義競爭關系”的認定步驟,即首先依照狹義競爭關系的標準進行考察,在不滿足同質性或者可替代性標準的基礎上,才有必要進一步考察經營者之間是否存在廣義競爭關系,而不是動輒就從廣義角度進行認定。

(三)劃定競爭關系的認定界限

對競爭關系進行廣義認定已是大勢所趨,亦符合當前實際需求,但需要注意的是應把握好廣義競爭關系的廣義之“度”,避免認定范圍過度擴張,防止使競爭關系成為花瓶般擺設的存在,無法發揮實際效用。具言之,數字經濟背景下,經營者爭奪的對象多為流量等一般性競爭利益,是一種不確定、潛在的利益,邊界模糊不清,所有的經營者之間都可能存在利益的此消彼長,若不對競爭關系的認定加以限制,則可能會架空廣義競爭關系的價值,難以發揮篩選不正當競爭訴訟原告資格的作用,則意味著所有的經營者都可能是適格主體,這可能會導致不正當競爭民事案件的濫訴,不當地加重了司法壓力;同時削弱經營者“千帆競發、百舸爭流”的熱情和積極性,使反不正當競爭法陷入旨在維護市場公平反而導致市場不公的悖論之中。鑒于此,有必要對廣義競爭關系的認定進行限制,劃定認定界限,以防止競爭關系在反不正當競爭法上成為空話,充分凸顯其價值。

數字經濟以數據作為關鍵生產要素,與數據有關的不正當競爭行為受到廣泛關注,而在數據不正當競爭行為中,尤為值得注意的是“數據抓取”行為,對其展開深入研究的成果不勝枚舉。有鑒于此,為了增強論述的針對性和具體性,本文選取“數據抓取”行為,以“解剖麻雀”的思路,嘗試對競爭關系認定界限進行回應。數據的產生和分銷的邊際成本幾乎為零,數據本身的聚合也不產生價值,數據抓取行為的目的或者產生交易價值的渠道在于數據的后續應用,可見,競爭關系的判定應更多聚焦于數據抓取之后對于數據的具體運作模式和運用效果。更確切地說,跨界競爭已經成為平臺數據的主要競爭模式,競爭關系由此脫離了狹義的競爭范疇。對于競爭關系的界定、是否存在競爭關系,個案中應回歸數據的本質及其特征,從數據抓取方的具體數據運用模式、數據新產品價值 、運用和消費方式以及推動產業創新角度對廣義競爭關系進行一定的限制。71. 參見蔡川子:《數據抓取行為的競爭法規制》,載《比較法研究》2021年第4 期,第179、183 頁。

總之,在具體的司法裁判中,法官需要在廣義競爭關系和狹義競爭關系之間選擇合適的尺度,兼顧不正當競爭行為的有效規制和個人自由權利恣意擴張的合理規避,將競爭關系認定中“為什么是”與“為什么不是”統一起來,平衡自由和公平競爭的邊界,準確把握法律的功能定位。72. 葉明、陳耿華:《互聯網不正當競爭案件中競爭關系認定的困境與進路》,載《西南政法大學學報》2015年第1 期,第86 頁。對競爭關系進行廣義認定已成共識,但并非意味所有的經營者之間都存在競爭關系,需要在個案中辯證分析數字經濟背景下經營者之間的競爭關系。而通過對個案要素的綜合判斷而得出的廣義競爭關系,無疑更為明確、具體。

四、余論

盡管數字經濟的發展對競爭關系的認定帶來了極大的挑戰,競爭行為的實施方式和主體有所“變”,需要我們對競爭關系的定位和認定規則進行重新構建,然競爭本質并未改變,其最終目的仍然是攫取更多的交易機會,故需要把握競爭的“變”與“不變”,實現對競爭關系的清晰認知。

在不正當競爭民事訴訟中,應清晰劃分各個階段,即不正當競爭民事訴訟大體上可分為三大階段:被訴行為是否成立;原告是否受到具體損害;如何承擔責任。具體而言,首先,分析原告是不是適格主體,同時結合特定、具體的“損害”確定具體訴訟的當事人資格;其次,判斷行為是否構成不正當競爭行為,此時要從競爭行為本身出發,結合“商業道德”“競爭秩序”等多重標準判斷競爭行為的正當與否,而無須考量競爭關系;最后,在明晰當事人的法律責任時,競爭關系可作為損害范圍、主觀過錯等責任構成要件的參考因素。同時除了考慮競爭關系的有無之外,亦應關注競爭關系的程度,更多從定量層面發揮競爭關系的價值。具言之,在傳統經濟形態下,商業模式簡單,市場參與者之間的聯系也較為單一,競爭關系清楚明了,然數字經濟顯然突破了地域和行業的束縛,傳統的同業或可替代性的認定標準難以應對紛繁復雜的現實需求,故需要從寬且動態地認定競爭關系,且不能僅簡單地限于定性層面對競爭關進行系分析,也應該從定量層面分析競爭關系,即競爭關系在何種范圍、何種程度上是必須考慮的一個變量,73. 參見謝曉堯:《在經驗與制度之間:不正當競爭司法類型案例化研究》,法律出版社2010年版,第53 頁。以發揮其應有的價值作用。

此外,隨著反壟斷領域民事公益訴訟制度的建立,我們有望構建反不正當競爭民事公益訴訟制度,特別是在數字經濟背景下,民事公益訴訟可為有心無力的受害者提供兜底支撐;且民事公益訴訟無須考察原告是否是“直接利害關系人”,只要是法律規定的主體即可,故可略過競爭關系認定這個尚存爭議且認定復雜的訴訟步驟,進而推進司法審判的有效進行,提高司法效率。霍姆斯有句名言:“法律的生命力在于經驗,而非邏輯。”此即強調了現實的需求導向,一切制度的創立都是為了解決現實問題,不能坐等理論的自圓和成熟而后行,競爭關系定位和認定標準的不斷演化亦是實踐推動的結果,而非僅僅是理論創新的產物。