文化符號在嘉善泗洲公園景觀設計中的應用

王蕾

關鍵詞:文化符號;泗洲公園;景觀設計

1 文化符號概述

“文化符號”,可以拆解為文化和符號兩個概念,前者是指“文化是人類所創造的物質財富與精神財富的總和”[1],涵蓋了物質與非物質文化兩個層面。而后者,有學者認為符號是“對等的共有信息的物質載體”[2],歸納總結為:(1) 符號具有物質性,能傳遞一種本質上不同于載體本身的信息,代表其他東西;(2) 符號具有社會性,傳遞一種共有信息;(3) 符號具有對等性。文化符號不單只是表層象征,也可以理解為用符號學的方法來研究文化現象。尤利· 米哈伊洛維奇· 洛特曼(1922—1993)是文化符號學的首創者之一,他認為“符號是文化最基本和最原始的構成物”。根據其文化符號學理論,文化可以認定為是一種符號系統,為生存與發展的空間載體提供文化符號以信息傳遞、文化傳承、意義創新等發展機制的功能[3]。因此,文化符號是基于一定空間環境而生成并發展的。

2 嘉善泗洲公園景觀設計現狀

嘉善泗洲公園是以典型的江南園林為原型建造的,是集教育、休閑、娛樂為一體的綜合性公園。公園內擁有良好的自然環境資源和文化資源,散發濃濃的鄉土氣息,主要為周邊市民提供休閑游憩、鍛煉的功能。園內的地形多以人工建造為主,整體地勢平坦并且人工筑造河流相互連接,水系占公園面積的1/2,以提供水上活動項目及水景建造,水源來自于貫通南北相接的一條河流。古典園林建筑保存完好,如在人工建造的假山頂上的六角亭是為提供戲曲樂器表演的場地,走在路邊可以聽到江南戲曲的演奏聲。園內植物種植多為地方鄉土植物,適應性強,易于存活,植被種類豐富,常綠喬木和灌木居多。

然而,由于理論經驗的缺乏,泗洲公園景觀設計還存在以下三方面的問題:(1) 現代文化與傳統文化缺乏融合性與創新性。泗洲公園內基礎設施缺少特色,如休息座椅缺乏造型裝飾,甚至有部分座椅已存在一些破損。景觀裝飾風格僅僅是各種傳統元素與現代元素的簡單拼貼和堆砌,使公園整體面貌不突出,缺乏主題性。(2) 設計缺乏文化內涵。公園文化個性不突出,導致公園脫離了場地自身的文化與地域背景特色。(3) 設計的體驗性不強,缺乏場所精神。如場地服務性功能單一,人們的精神需求得不到滿足,有的景觀裝置只是起到美化的作用,但缺少與人之間的互動。因此,文章根據上述問題,分析其現有的景觀資源及文化內涵,重點關注場所精神的提升及人與空間的互動。

3 文化符號在嘉善泗洲公園景觀中的設計思路

嘉善縣具有豐富的歷史文化景觀,磚窯、柳州詞派、書畫、雕漆等多種文化特色成為當地特有的地域民俗文化,景觀環境主要以江南小橋流水、磚瓦白墻的民居建筑豐富的鄉土自然資源為主要特征,民俗文化底蘊濃厚。其中“磚窯”文化是當地最具特色的地方文化,明萬歷(1596)《嘉善縣志》中就有記載:“宋前造窯,南出張匯,北出千窯”。清末明初是嘉善窯業的鼎盛時期,而它的瓦當與京磚更富有其鮮明的地域特征和濃厚的民俗特征[4]。文章以嘉善縣特有的瓦當、磚窯、雕漆等特色文化作為背景來源,以“磚窯文化”元素遵循設計表現規律進行象征性提煉,進而轉化為文化符號。將特色景觀小品以創新手法表現文化融合,從道路景觀、硬質景觀、特色景觀等幾個方面進行設計,包含工藝、材料、色彩和造型等方面的應用。

3.1 道路與水景設計

園內道路蜿蜒曲折,具有自然的景觀形式,在人流較多的游步道通過以小見大的方式應用文化元素,以石青色的鋪磚裝飾,將磚窯元素鋪裝在連接各特色景觀區域的道路,烘托文化氣氛。可達性、生態性、參與性是整個水景設計的理念,因此汀步的材料以毛石堆砌為主,毛石的自然不規則形狀形成歷史滄桑感,與周圍的特色材料相呼應。

3.2 硬質景觀設計

景觀小品主要為景觀座椅、特色磚窯及廊架。將休息座椅改造為可供人休息的正方形樹池,以人工花崗巖和木質材料為主,樹池中央是灌木叢并種植有4 米冠幅的小喬木,并提供休息遮陰的功能。原有廊架因時間問題而出現褪色和破損,因此在支撐廊架的柱子上涂以朱砂色的漆藝,賦予廊架傳統的特色。此外園內垃圾桶作為一種景觀小品的形式,可以在原基礎上繪制藝術特色圖案,構成集藝術性與功能性于一體的景觀設施。照明設施采用中國傳統文化氣息的造型路燈,0.3—1.2 米的景觀燈作為引導作用的路燈,以線條及球形元素設計,1.2—2 米的路燈以仿古燈為主,在光線黑暗時提供照明引導。在公園各個入口處及園內其他各處都安放統一風格的指示牌,為游人指示觀賞路線,指示牌的文字運用書法字體,造型采用長方體加入線條設計與“窯文化”的標識符號,簡化指示牌目的,色彩采用青灰色為主,強化了公園的識別系統。

在施工工藝方面,園路及場地鋪裝以京磚、仿古磚和青石板磚為主,并結合花崗巖及木地板。鋪裝主要是對公園中二級游步道和園路進行鋪裝改造,首先清除地面雜草、枯樹、殘根,將損壞的磚層及結合層鑿除,清理干凈原混凝土基層面,鋪以混凝土基層、碎石,兩側鋪以側石做路牙子,側石之間的填縫用混凝土進行處理,并做下滲處理,防止雨水沉積成為積水灘,最后鋪裝特色磚和板材,并做好磚面層的養護和保護工作。

3.3 特色景觀設計

基于文化體驗感為出發點,首先在公園西區次入口處增加老年活動用地,筑造寬1.2 米、高為1.05 米的花壇,鋪以當地特色工藝的京磚與戶外防腐木地板,分割區域的同時圍合老年活動區域,提升入口形象。

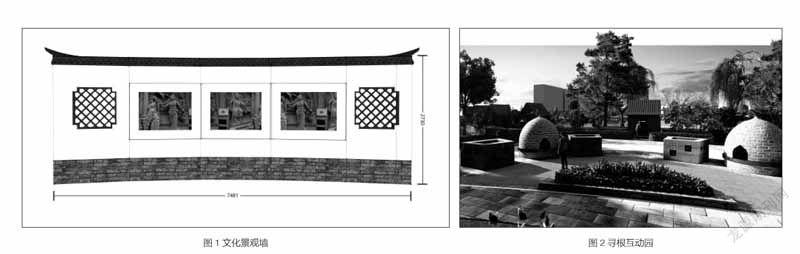

其次,將基地東部位置的景點作為改造重點,從文化起源到發展歷程,從文化解說到文化體驗,將三個區域打造成特色文化景觀帶。特色文化景觀帶最主要的功能區有三個:第一個是文化脈絡展示區,將其作下沉式處理,使游人更易于識別場地的文化特征,而不是在一個空曠場景中無所適從。將文化景觀墻置入其中,做一定的鏤空處理,墻頂以黑色磚瓦裝飾(圖1),景觀墻作為載體,增加宣傳窗口,懸掛地方特色的詩畫裝飾,用石雕技藝雕刻窯工制作京磚工藝的簡單流程場景,并且加入特色漆藝,涂漆顏色以白色和石青色為主,突顯景觀墻的歷史感,貼合中國的傳統風格,起到烘托環境的作用。鋪磚采用特色京磚和青石板磚,并鋪以卵石材料,增加游人的文化體驗感。第二個工藝流程展示區,主要完善已有廊架的外觀,柱子顏色將白色改為中國傳統顏色朱紅色,并且增設趣味文化景觀墻與休息座椅,強化場地特征,作為一個講解工藝流程的平臺,提供市民舉辦小型的主題活動及賞景交談的場所。第三個是尋根互動園,以交流體驗的功能為主,改造現有的景觀座椅,移除破損的設施,增設特色景觀小品,以立方體的形式,用特色磚堆砌磚坯,模擬燒磚場地,展現特色磚燒制的環境,提升人與景觀的互動感(圖2)。

最后,私密休閑區與開放娛樂區作為市民休閑游玩的選擇之地,通常人群較多,因此設計將民俗特征圖案應用在材料上,使使用者的觸覺得到體驗,激發其進一步了解地方特色文化的興趣。兒童游玩區及人工自然休閑區作為游玩空間,保留其原有特色,修繕鋪磚材料,增加服務性設施如健身器材、特色景觀座椅等。整體設計體現現代與傳統的結合,增強公園特征的整體融合性。

4 結語

文化符號的意義就在于它不僅承載了物質與精神層面的內容,更重要的是它是發揚地方文化,延續從古至今的歷史文脈,也是提升人們的文化認同感與歸屬感的一種不可或缺的方式[5]。文章以文化符號的視角將關注重點放在泗洲公園的景觀設計中,從研究文化符號的理論中尋找理論淵源,分析研究對象存在的問題,并提出解決思路,不僅可以改善公園資源浪費及缺乏場地精神的問題,也能提升公園整體的文化特征,增強公園的文化個性和歷史文脈延續。文化建設是一個國家的靈魂,文化符號在傳遞場所精神與傳揚文化內涵方面起著重要作用,人們對于“鄉愁”的記憶正是從這里體現,未來對地方特色文化的振興將是不可阻擋的趨勢。

——《勢能》