北京中心城區宗教遺產空間的現代轉型與景觀表征

——以漢傳佛教文物保護單位為例

李 源 | Li Yuan

李險峰 | Li Xianfeng

1 背景介紹

北京歷史上曾有著豐富的宗教文化資源,如古籍《宛署雜記》記載,明代宛平一縣版圖僅五十里,而佛道“二氏之居,已五百七十余所”[1],加之大興、房山、昌平、通州、平谷和懷柔等地區的寺廟,可推斷當時北京地區的寺廟總數大抵在一千所以上[2];又如根據清朝《乾隆時期京城全圖》繪制內容所述,晚清北京內城與外城的寺廟數量曾達到1207處[3]。這些空間在古代不僅作為各界人士的宗教活動場所,也是當地社會交往、節日貿易與休閑郊游活動的發生地[4],更是記錄城市發展與文化變遷的重要物質載體。

然而,如今此類文化遺產的留存數量已大為減少[5],并在社會權力體系的博弈間發生著嬗變。一方面,隨著城市擴張和人口增長等現象的產生,宗教遺產在與都市環境的交融中所展現出的空間性包含著遺產空間結構、使用功能以及參與人群的動態變化[6]。不同社會群體的利益訴求將宗教遺產空間轉型為多樣用途的現代城市空間,使之以新的社會角色重新融入當代都市。另一方面,居民集體記憶與日常生活的介入創造了一種新的景觀表征現實:宗教遺產除了展現其本身的靜態遺存狀態,也成為映射多元社會文化與首都發展變遷的直觀媒介[7]。面對城市化進程的快速發展以及公眾需求的轉移,關注并思考宗教遺產的當代現狀對于其合理保護與再利用具有必要性。因此,本文以北京中心城區的漢傳佛教遺產為例,通過分析與解讀此類宗教遺產空間之現代轉型與景觀表征,重新審視宗教遺產空間的當代都市語境,以期為相關遺產研究與實踐提供審慎參考。

2 北京中心城區漢傳佛教遺產的現代轉型

空間作為文化的產物,從誕生之日起便具有文化寓意[3]。文化遺產的空間意涵更替通常是社會意識形態變遷的微觀縮影[8]。對于我國漢傳佛教遺產來說,歷史上漢傳佛寺從最初由官吏貴富所提供的官署和私邸之布局,發展到以宮殿形制作為藍本的空間序列,體現了傳統權力觀念與世俗教化活動之間的緊密聯系。如今,在與時代思潮的互動之中,這類遺產蘊含的禮制與宗教觀念已逐漸減弱。漢傳佛教遺產在突出展現其歷史、藝術與文化價值的同時,又在多維現代空間的營造過程里誕生了新的社會價值。

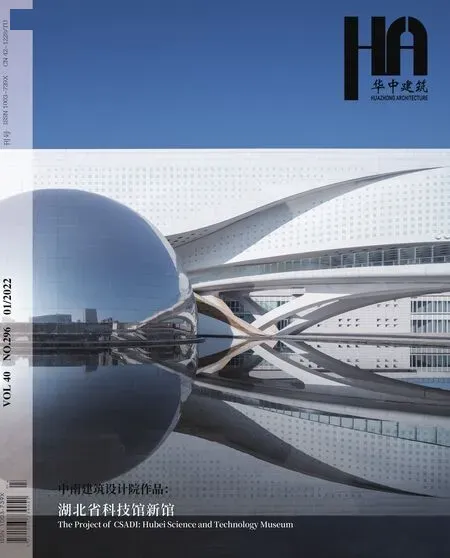

我國現有諸多文化遺產以文物保護單位(以下簡稱“文保單位”)的形式存在[9],進入文保單位名錄的宗教遺產表明其具有代表意義和突出價值。本文在北京市文物局發布的《北京市各級文物保護單位名錄》[10]中,按照《北京城市總體規劃(2016年—2035年)》界定的中心城區范圍(東城區、西城區、朝陽區、海淀區、豐臺區和石景山區),共選擇出62處與漢傳佛教有關的文保單位。通過實地走訪調研,整理出目前已被社會再度使用的44處文保單位(表1);依據每個文保單位現階段的主要用途,可將其空間類型分為宗教服務、文博展覽、辦公辦學、商務休閑和文化旅游五類。

表1 北京中心城區漢傳佛教文保單位現狀使用情況一覽表

①第一類是繼續用于宗教服務的文保單位,共計9個案例。這類文保單位經過修繕后原有宗教功能得以恢復,且環境格局基本遵循傳統漢傳佛寺院落形制,一定程度上可視為現代社會對宗教文化的重建與再認同。這些遺產空間作為被我國宗教事務局記錄在案的宗教活動場所,其存在的合法性受到國家各類宗教法規的約束;而以遺產為核心的宗教空間重構,則又限定了信眾進行宗教活動的范圍。故此類文保單位如今已是宗教活動空間,政府監督與管理宗教的空間,以及宗教機構管理自身內部事務的空間之集合體,體現出“三位一體”的社會權力關系[11]。

②第二類是作為文博展覽空間進行使用的文保單位,共計7個案例。這類文保單位因其自身或所處地段有著特殊歷史文化背景,現已作為博物館或文化市場等進行使用。如覺生寺(大鐘寺)內存有明代永樂年間鑄造的大型銅鐘,經修繕后1985年起成為古鐘博物館,用于收藏、展示國內外不同時期建造的古式鐘鈴(圖1)。長椿寺則因身處北京宣南文化的起源地(北京市原宣武區),現作為宣南文化博物館用于展示與傳播古代京城的人文歷史(圖2~3)。

圖1 覺生寺內展出的古代編鐘

圖2 長椿寺中的宣南文化展覽

圖3 長椿寺中表現老北京人休閑生活的雕塑

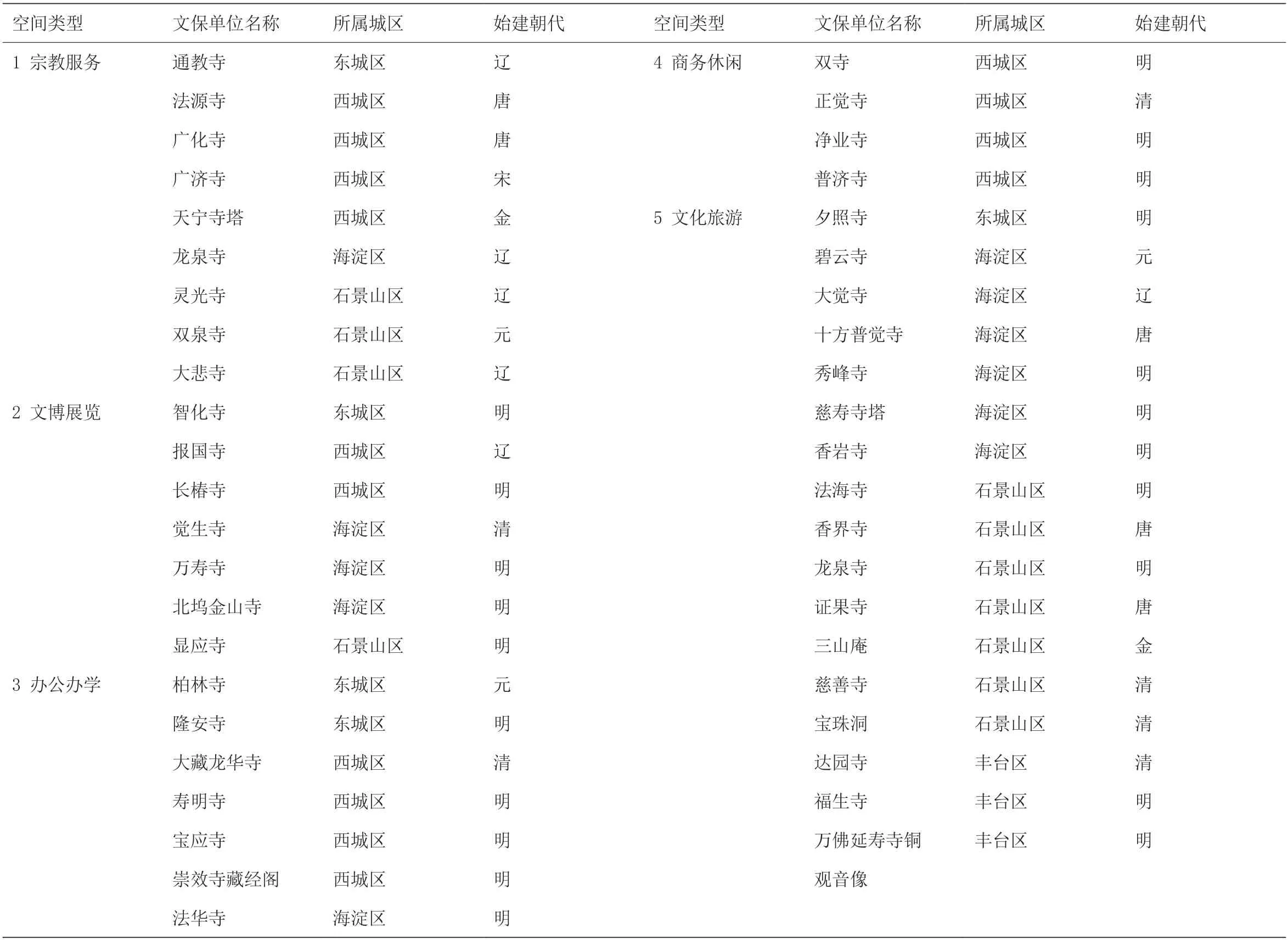

③第三類是用于辦公或辦學功能的文保單位,共計7個案例。其中,屬于辦公型空間的文保單位為柏林寺,該寺目前為中國文物學會、中國文物保護基金會等多家單位的工作場所。屬于辦學型空間的文保單位則可再細分為三類:第一類為幼兒園,如作為中央民族大學附屬幼兒園的海淀區法華寺,作為北海幼兒園后海分部的大藏龍華寺(圖4);第二類為小學校舍,如目前供西城區登萊小學1~3年級使用的寶應寺,作為白紙坊小學校史展覽樓的崇效寺藏經閣;第三類為培訓學校,如壽明寺現為西城區房屋土地經營管理中心的職工學校,用于該單位的內部職工教育(圖5)。

圖4 作為北海幼兒園后海分部使用的大藏龍華寺

圖5 作為職工學校使用的壽明寺

④第四類是作為商務休閑空間進行使用的文保單位,共計4個案例。該類文保單位多在社會資本的運作下,通過打造當地品牌、創造流量收入等形式,成為富有現代都市氣息的消費性場所。如普濟寺遺址建國后曾一度作為北京市有機玻璃廠的建廠之處,現經開發建設已變為西海48文創產業園,用以吸引設計與藝術機構入駐,參與北京國際設計周以及組織文化論壇等活動。其中,普濟寺遺址留存的毗廬殿經過重新修繕后作為園區的藝術中心,用于舉辦不同的展覽和講座(圖6);而其禪房則被辟為茶室,成為商務會談、培訓會議和沙龍等活動的場所。作為藝術中心使用的普濟寺毗廬殿[12]。

圖6 現作為藝術中心使用的普濟寺毗廬殿[12]

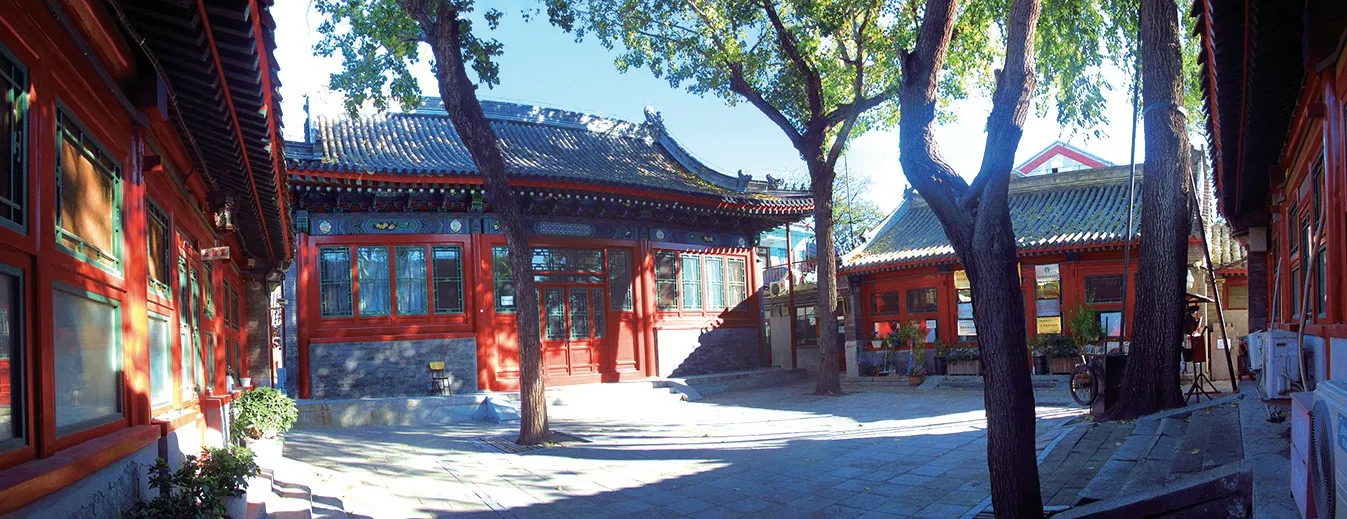

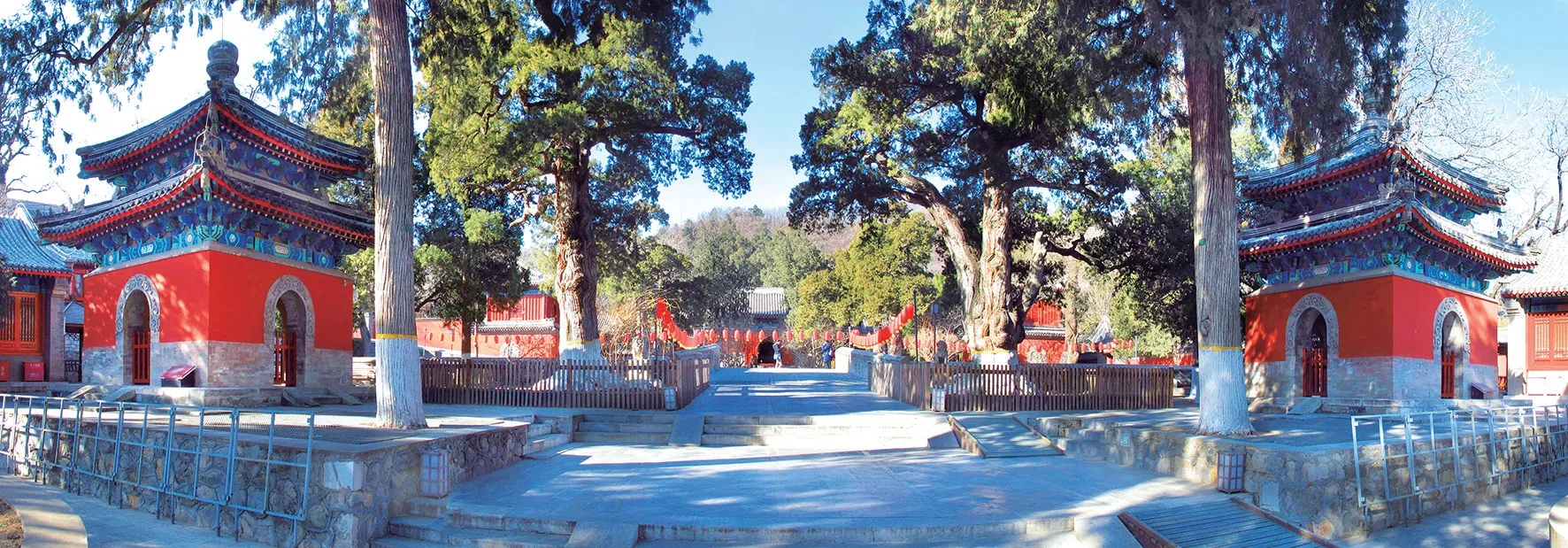

⑤第五類是作為文化旅游空間進行使用的文保單位,共計17個案例。這類文保單位因其自然與人文資源稟賦而供社會大眾進行休憩游賞活動,并根據區位條件以及建設運營方式的不同呈現出兩種面貌:其中,諸如法海寺、大覺寺和碧云寺一類的文保單位佛寺格局保存良好,寺院內建筑造型優美且古樹名木歷史悠久,如今已分別成為當地富于特色的旅游景點(圖7~8)。另一些文保單位則因空間分布較為集中而被組合串聯成大眾公園,為人們提供文化、娛樂及教育等社會服務。如石景山區文保單位長安寺、靈光寺、三山庵、大悲寺、龍泉庵、香界寺、寶珠洞和證果寺目前已成為西山八大處公園的主要景點。

圖7 法海寺內建筑與明代所植的白皮松

圖8 大覺寺寺院內的整體景色

3 北京中心城區宗教遺產的景觀表征

表征是通過文字、語言與視覺符號解構文化的過程[13],“景觀表征”的概念描述了宗教遺產本體經過與周圍環境互動而展現出的文化景觀風貌。伴隨日益增長的社會需求,北京中心城區的漢傳佛教遺產在與城市空間的相互融合中形成了新的景觀表征現實,即景觀表征的“突變”與“再定義”。首先,景觀表征的“突變”表現為社會需求發展與集體記憶變遷所帶來的遺產視覺景觀重塑——留存至今的漢傳佛教遺產作為時代發展的見證與參照物,其所處環境成為不同時期城市景觀與居民生活的集合展示——由此引發歷史與現代的時空交織,以及遺產保護與再利用觀念的碰撞。

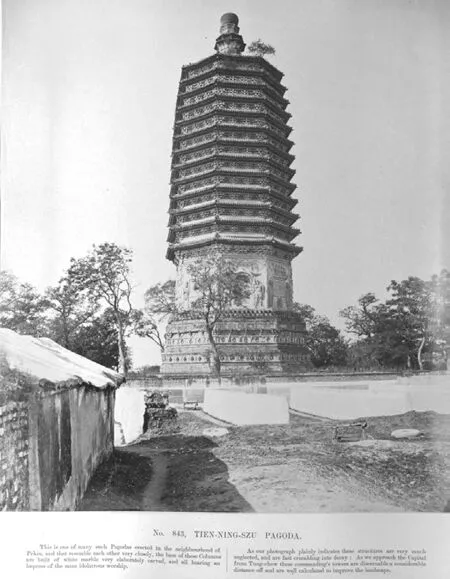

例如,北京西城區的天寧寺塔建于1119年(遼代天慶九年),目前為全國重點文物保護單位,且是北京地區最高的密檐式磚塔(塔高57.8m)。1976年因城市供電采暖需求增加,北京第二熱電廠僅與天寧寺一墻之隔而建立。2009年因熱電廠產能不再滿足城市供熱與環保要求,廠區內部分廠房以及高180m的煙囪開始閑置。于是,社會公眾開始重新審視天寧寺塔與電場煙囪之間的共存現象(圖9~10):從遺產保護角度來看,廠區煙囪對于天寧寺塔歷史景觀風貌的影響尚存爭議,直接拆除又不免對佛塔本體的保護造成隱患;而對于當地居民來說,煙囪這一形象在其日常生活記憶中扮演了重要角色,也是首都特定時期工業發展的歷史見證。最終,綜合考慮不同社會群體的觀點與需求,北京第二熱電廠廠區自2016年成為文化科技創意園區,工業煙囪得以保留并與天寧寺塔一同成為該地區新時期的標志形象。

圖9 晚清時期天寧寺塔的景觀風貌[14]

圖10 天寧寺塔與原北京第二熱電廠煙囪之現狀

其次,在當代社會權力與居民生活的介入下,漢傳佛教遺產空間之使用功能的從有到無(指宗教功能的弱化與消失),與從無到有(指經過修繕或重建后新功能的產生)均對遺產的觀看與體驗方式產生了影響:遺產本體不再僅是傳遞歷史文化信息的靜態遺存,而是延伸成為具有鮮活生命力的當代城市生活的組成部分,并且隨著數字媒體與虛擬世界的發展而被賦予了新的存在形式——由此引發遺產景觀表征的“再定義”。

在該方面表現較為鮮明的案例為慈壽寺塔。慈壽寺建于1576年(明代萬歷四年),如今寺院格局雖已不存,但其中僅存的慈壽寺塔因其具有的獨特建筑風格而成為民間流傳的文化形象,如西河大鼓中的《玲瓏塔》唱段便與該塔有關。1990年在海淀區政府的組織下,慈壽寺塔及其周邊環境被改造重塑為市民公園。與上文中目前仍是佛教寺院的天寧寺相比,慈壽寺塔所在的傳統佛寺格局雖已消逝,但古塔下的公共活動空間卻為周邊居民提供了豐富的社交與休憩場所,使公眾在日常生活的實踐中完成了對宗教遺產的文化認知與身份認同;而城市居民在塔下的休閑生活與古塔的歷史風貌交融在一起,又共同構成了富于當代特色的城市文化景觀。同時,隨著社交自媒體平臺的興盛,人們自發在網絡中分享塔下活動的日常生活片段,又使得慈壽寺塔的形象可以跨越時空阻隔,成為新的城市文化符號進行傳播與保存(圖11)。

圖11 公眾自發的社交媒體傳播賦予慈壽寺塔新的時代形象

結語

綜上所述,漢傳佛寺作為特定意識形態所形成的空間場域,從古至今均處于不同文化理念與社會制度的影響中。北京中心城區漢傳佛教遺產在當代所發生的角色轉型,本質上是本土文化遺產應對現代化城市發展而產生的價值調節與更新結果。在都市營造實踐與社會規訓的不斷影響下,此類遺產作為當代城鄉居民凝視與生活體驗的對象[15],其場所精神由傳統權力與世俗教化中“場”對“人”的建構,轉變為日常生活與審美體驗中“人”對“場”的建構——與時代呼應的空間功能和社會角色被賦予到遺產本體的環境之中。由此觀之,無論是作為恢復宗教功能的傳統佛寺空間,還是作為具有實用、展示與審美價值的現代都市空間,這些有著不同社會角色的歷史遺產共同成為了記錄城市文化轉變與社會發展的物質載體。

此外,北京中心城區漢傳佛教遺產的空間功能與景觀風貌的變化,反映出遺產與社會關系的變遷。因此,面對城市化進程的快速發展,我們既應從傳統文化遺產角度關注遺產本身的形態和特征,也應將之放置于宏觀社會、歷史及人文現實情境中去思考對應的保護與再利用策略,從而使這類宗教遺產能夠在時代發展進程中擁有更加長久的生命力。

資料來源:

圖9:參考文獻[14];

文中其余圖表均為作者自攝、自繪。