不同院前急救方式對急性心肌梗死伴左心衰竭救治質量的影響

楊蕾蕾

江蘇省徐州市急救醫療中心急救科,江蘇徐州 221009

隨著社會的不斷發展,人們的生活習慣也逐漸發生著變化,急性心肌梗死(acute miocardial infarction,AMI)的發病率也逐年上升。AMI 是心血管系統的常見疾病,具有發病急、重、并發癥多、病死率高等特點,若治療不及時,患者發生猝死的概率將會非常高[1-2]。由于AMI 患者的冠狀動脈出現狹窄或阻斷,導致心肌組織發生急性缺血性壞死,進而發展為急性左心衰竭,而急性左心衰的病情進展迅速、病情重,臨床治療的難度更大[3];患者的病情發作時,及時救治對患者的預后極為重要,因此,對于AMI 伴左心衰的患者,院前急救尤為重要。但是目前并沒有規范、統一的院前急救方式,因此,本研究探討不同的院前急救方式對AMI 伴急性左心衰竭患者的救治質量的影響,以期為以后的院前急救方式提高參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性選取2017年3月至2020年11月徐州市急救醫療中心收治的120 例急性心肌梗死伴左心衰竭患者作為研究對象,根據不同的院前急救方式分為A 組(36 例)、B 組(42 例)、C 組(42 例)。A 組中,男21 例,女15 例;年齡37~72 歲,平均(51.3±13.5)歲;B組中,男25 例,女17 例;年齡35~73 歲,平均(50.8±14.1)歲;C 組中,男24 例,女18 例;年齡36~73 歲,平均(51.6±13.4)歲。三組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。納入標準:①符合急性心肌梗死和左心衰竭的診斷標準[4];②X 線顯示肺部淤血或片狀陰影[5];③病例資料完整;④患者及其家屬自愿簽署知情同意書。排除標準:①妊娠或哺乳期婦女;②合并腫瘤的患者;③嚴重肺部疾病的患者;④右心衰竭的患者。

1.2 方法

A 組患者未經任何的院前急救措施,并且由患者家屬送至醫院。B 組和C 組患者均由120 救護車運送至醫院,B 組患者在運送至醫院的過程中接受急救處理,現場只進行常規吸氧、舌下含服硝酸甘油、心電監護等常規處理,隨即轉移至救護車送往醫院。C 組患者在現場進行急救處理,待病情平穩后,轉移至救護車送往醫院。急救措施包括:①將患者擺放至正確體位,保持頭高腳底,注意雙腿自然下垂,改善心排血量;②清理患者的呼吸道污物,保證患者能夠順暢的呼吸,同時通過面罩給氧,以防患者發生呼吸衰竭[3,6];③根據患者的情況,給予相應的藥物治療。將5~10 mg的硝酸甘油 (安徽華源醫藥股份有限公司,批號:120925)溶于250 ml 的生理鹽水中,靜脈滴注擴張血管;20~40 mg 的呋塞米(天津力生制藥股份有限公司,批號:20121204)溶于10 ml 的生理鹽水中,靜脈推注利尿;④送往醫院的過程中,密切監測患者的生命體征,發現血壓、血氧飽和度異常后,立即給予對癥處理。三組患者送至醫院后,根據患者的具體情況,給予有針對性的救治。

1.3 觀察指標

比較三組患者的救治時間、住院時間、血氣指標、心肌酶水平、D-二聚體(D-dimer,D-D)、臨床療效。①比較三組患者的院內救治時間和住院時間;②比較三組患者送至醫院治療前后的血氣指標,包括pH值、動脈氧分壓(arterial oxygen partial pressure,PO2)和動脈二氧化碳分壓 (arterial carbon dioxide partial pressure,PCO2);③比較三組患者送至醫院治療前后的肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzyme,CK-MB)和D-D 水平;④比較三組患者的臨床療效[15],分為顯效、有效和無效。顯效:在院治療后,患者的臨床癥狀顯著好轉,Killp 心功能分級改善≥2 級;有效:在院治療后,患者的臨床癥狀得到改善,Killp 心功能分級改善1級;無效:在院治療后,患者的臨床癥狀有所好轉,但Killp 心功能分級未改善。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義;計數資料采用率表示,組間整體比較采用χ2檢驗,兩兩比較采用Bonferroni 方法校正,檢驗水準α=原α 水平/比較次數,即0.05/3=0.017。

2 結果

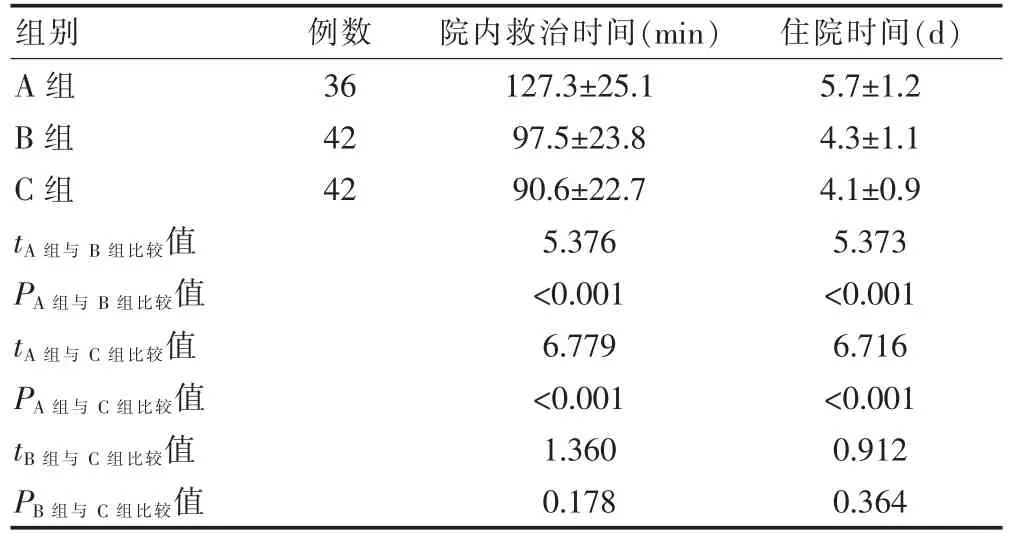

2.1 三組患者院內救治時間與住院時間的比較

B 組和C 組的院內救治時間短于A 組,差異有統計學意義(P<0.05);B 組和C 組的住院時間短于A組,差異有統計學意義(P<0.05);B 組和C 組的院內救治時間和住院時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

表1 三組患者院內救治時間與住院時間的比較(±s)

表1 三組患者院內救治時間與住院時間的比較(±s)

組別 例數 院內救治時間(min) 住院時間(d)A 組B 組C 組36 42 42 tA 組與B 組比較值PA 組與B 組比較值tA 組與C 組比較值PA 組與C 組比較值tB 組與C 組比較值PB 組與C 組比較值127.3±25.1 97.5±23.8 90.6±22.7 5.376<0.001 6.779<0.001 1.360 0.178 5.7±1.2 4.3±1.1 4.1±0.9 5.373<0.001 6.716<0.001 0.912 0.364

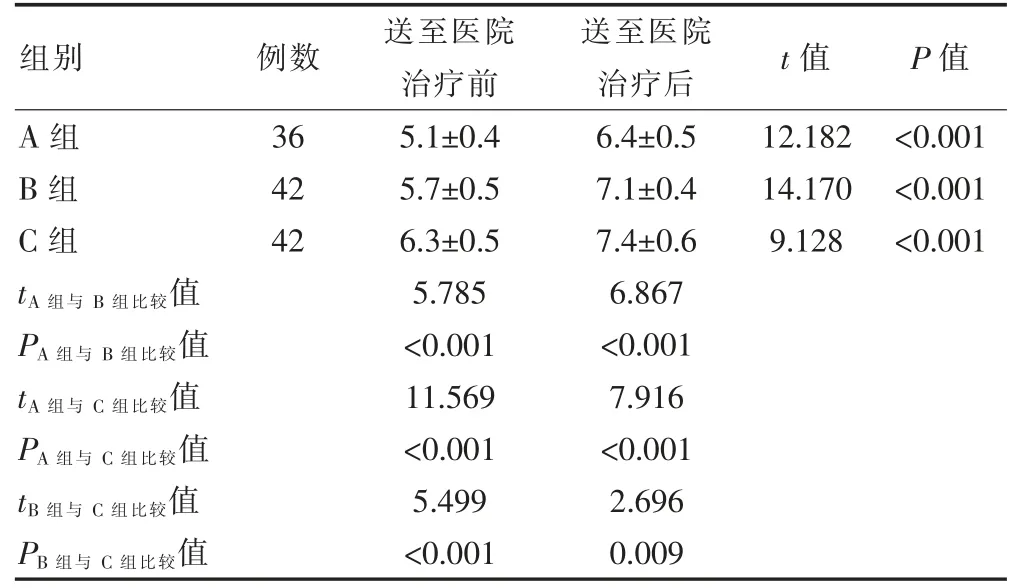

2.2 三組患者送至醫院治療前后血氣指標的比較

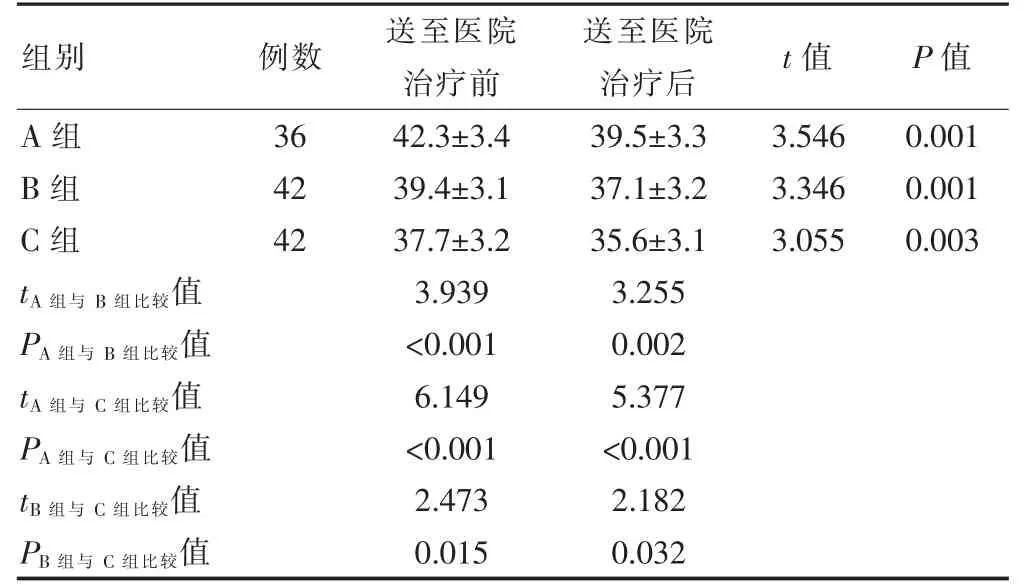

三組患者送至醫院治療后的pH、PO2高于醫院治療前,PCO2低于醫院治療前,差異有統計學意義(P<0.05);B 組和C 組患者送至醫院治療前和醫院治療后的pH、PO2高于A 組,差異有統計學意義(P<0.05);B 組和C 組患者送至醫院治療前和醫院治療后的PCO2低于A 組,差異有統計學意義(P<0.05);C組患者送至醫院治療前和醫院治療后的pH、PO2高于B 組,PCO2低于B 組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2~4)。

表2 三組患者送至醫院治療前后pH 值的比較(±s)

表2 三組患者送至醫院治療前后pH 值的比較(±s)

組別 例數 送至醫院治療前送至醫院治療后 t 值 P 值A 組B 組C 組36 42 42 12.182 14.170 9.128<0.001<0.001<0.001 tA 組與B 組比較值PA 組與B 組比較值tA 組與C 組比較值PA 組與C 組比較值tB 組與C 組比較值PB 組與C 組比較值5.1±0.4 5.7±0.5 6.3±0.5 5.785<0.001 11.569<0.001 5.499<0.001 6.4±0.5 7.1±0.4 7.4±0.6 6.867<0.001 7.916<0.001 2.696 0.009

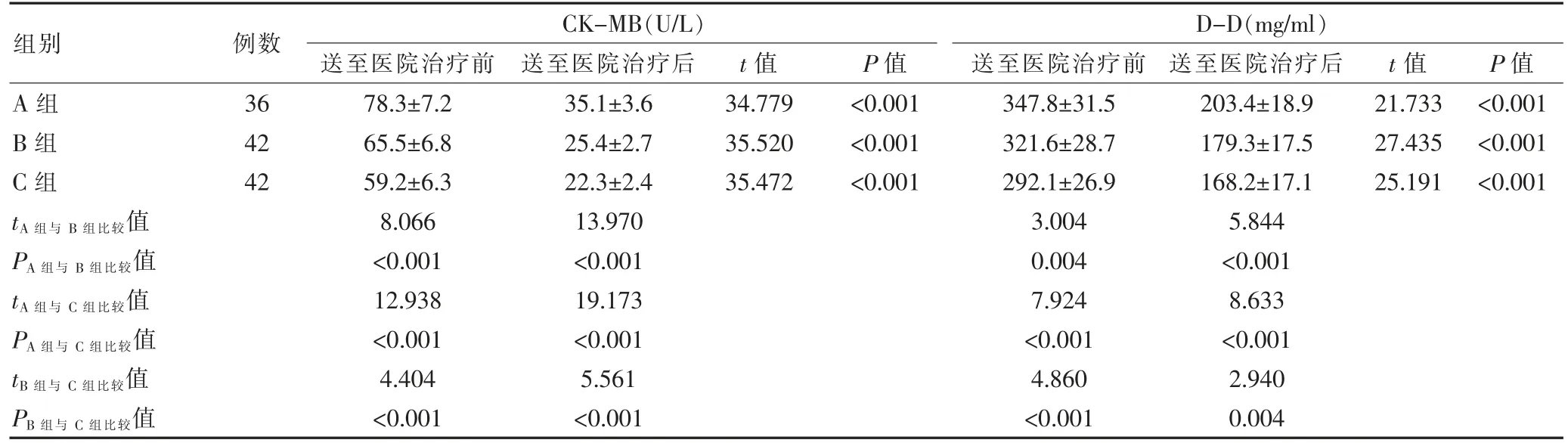

2.3 三組患者送至醫院治療前后CK-MB、D-D 水平的比較

三組患者送至醫院治療后的CK-MB 和D-D 低于醫院治療前,差異有統計學意義(P<0.05);B 組和C組患者送至醫院治療前和醫院治療后的CK-MB、D-D低于A 組,差異有統計學意義(P<0.05);C 組患者送至醫院治療前和醫院治療后的CK-MB、D-D 低于B組,差異有統計學意義(P<0.05)(表5)。

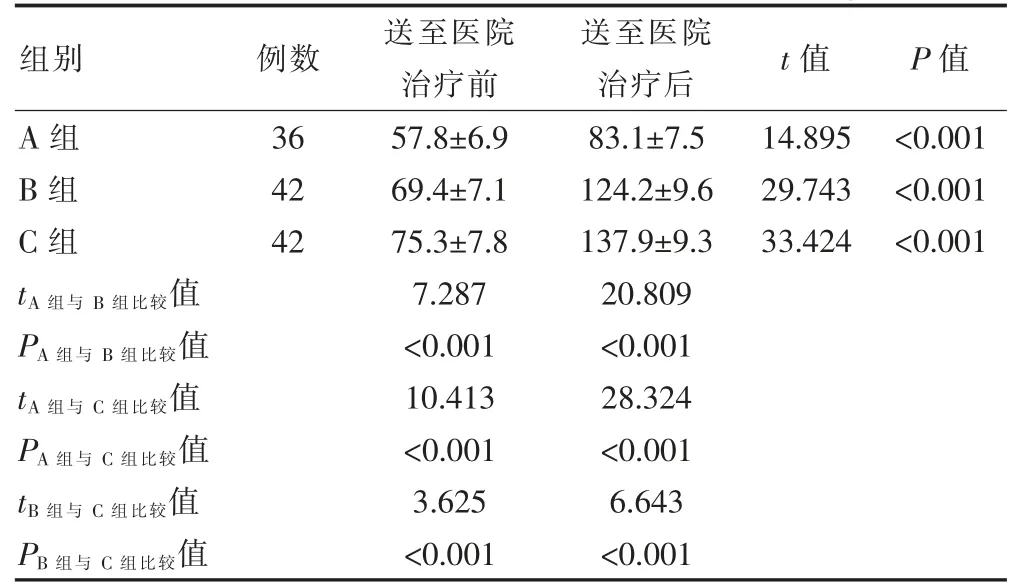

表3 三組患者送至醫院治療前后PO2 的比較(mmHg,±s)

表3 三組患者送至醫院治療前后PO2 的比較(mmHg,±s)

注 1 mmHg=0.133 kPa

組別 例數 送至醫院治療前送至醫院治療后 t 值 P 值A 組B 組C 組36 42 42 14.895 29.743 33.424<0.001<0.001<0.001 tA 組與B 組比較值PA 組與B 組比較值tA 組與C 組比較值PA 組與C 組比較值tB 組與C 組比較值PB 組與C 組比較值57.8±6.9 69.4±7.1 75.3±7.8 7.287<0.001 10.413<0.001 3.625<0.001 83.1±7.5 124.2±9.6 137.9±9.3 20.809<0.001 28.324<0.001 6.643<0.001

表4 三組患者送至醫院治療前后PCO2 的比較(mmHg,±s)

表4 三組患者送至醫院治療前后PCO2 的比較(mmHg,±s)

注 1 mmHg=0.133 kPa

組別 例數 送至醫院治療前送至醫院治療后 t 值 P 值A 組B 組C 組36 42 42 3.546 3.346 3.055 0.001 0.001 0.003 tA 組與B 組比較值PA 組與B 組比較值tA 組與C 組比較值PA 組與C 組比較值tB 組與C 組比較值PB 組與C 組比較值42.3±3.4 39.4±3.1 37.7±3.2 3.939<0.001 6.149<0.001 2.473 0.015 39.5±3.3 37.1±3.2 35.6±3.1 3.255 0.002 5.377<0.001 2.182 0.032

表5 三組患者送至醫院治療前后CK-MB 和D-D 水平的比較(±s)

表5 三組患者送至醫院治療前后CK-MB 和D-D 水平的比較(±s)

組別 例數 CK-MB(U/L)送至醫院治療前 送至醫院治療后 t 值 P 值D-D(mg/ml)送至醫院治療前 送至醫院治療后 t 值 P 值A 組B 組C 組36 42 42 34.779 35.520 35.472<0.001<0.001<0.001 21.733 27.435 25.191<0.001<0.001<0.001 tA 組與B 組比較值PA 組與B 組比較值tA 組與C 組比較值PA 組與C 組比較值tB 組與C 組比較值PB 組與C 組比較值78.3±7.2 65.5±6.8 59.2±6.3 8.066<0.001 12.938<0.001 4.404<0.001 35.1±3.6 25.4±2.7 22.3±2.4 13.970<0.001 19.173<0.001 5.561<0.001 347.8±31.5 321.6±28.7 292.1±26.9 3.004 0.004 7.924<0.001 4.860<0.001 203.4±18.9 179.3±17.5 168.2±17.1 5.844<0.001 8.633<0.001 2.940 0.004

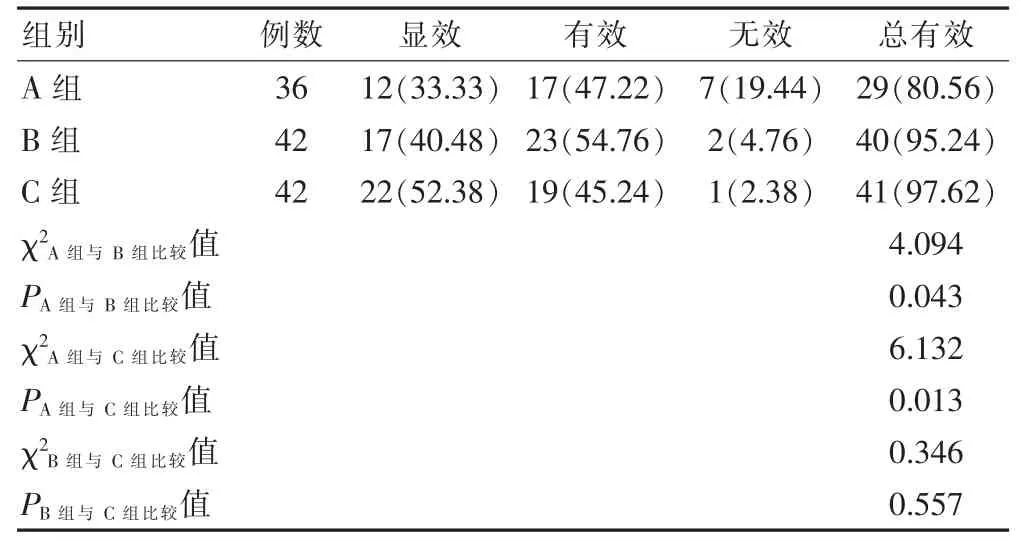

2.4 三組患者臨床療效的比較

C 組的總有效率高于A 組,差異有統計學意義(P<0.017)(表6)。

表6 三組患者臨床療效的比較[n(%)]

3 討論

隨著社會的發展,人們的生活方式也不斷的發生變化,急性心肌梗死的發病率逐年上升[7]。急性心肌梗死伴左心衰是臨床上常見的危急重癥,心排血量往往在短時間內急劇下降,導致左心功能衰竭,臨床致死率高,但該疾病的救治成功率與發病至接受治療的時間長短密切相關[8-10]。患者從發病至送入醫院的過程,是患者搶救的重要時間[11-12],給予患者院前救治對于改善患者的預后至關重要。

院前急救是指在醫護人員到達現場后,在現場以及救護車轉運患者至醫院前,對患者采取的救治行為[13];在不耽誤將患者送至醫院的同時,及早的對患者進行搶救[14]。目前,并沒有關于院前急救的統一標準,不同的院前急救方式,往往導致患者不同的治療結局,因此,研究更有效的院前急救方式,對于挽救患者的生命至關重要[15]。

在本研究中,有部分患者自行去往醫院,未接受任何的院前急救;部分患者由醫院120 轉運至醫院,其中一部分患者在現場接受救治后,再由120 轉運至醫院,另一部分患者在由120 轉運至醫院的過程中進行急救。結果發現,未接受任何院前急救,自行趕往醫院的患者,院內救治時間和住院時間長于接受院前急救的患者,差異有統計學意義(P<0.05);在現場進行急救處理的患者和轉運途中救治的患者的院內救治時間和住院時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);同時,未接受院前急救的患者,經院內治療后,血氣指標改善程度、臨床療效和滿意度低于接受院前急救的患者,差異有統計學意義(P<0.05)。對于接受院前急救的患者,在現場進行急救處理,再由120 轉運至醫院,其血氣指標、臨床療效等優于在120 轉運至醫院的過程中實施急救的患者,差異有統計學意義(P<0.05)。在董俊嬋[3]與文申英[7]等研究中,急性心肌梗死伴左心衰的患者,先接受救治再由120 轉運至醫院的院前急救方式的臨床效果更好,本研究與其結果一致,這可能是由于救護人員在現場對患者進行的救治,有效延緩了疾病進一步的發展,患者病情平穩后轉運,降低了轉運過程中病情惡化的風險,更有利于患者入院后的救治。

本研究觀察了患者CK-MB 和D-D 水平的變化。CK-MB 屬于心肌酶譜的重要部分,對于急性心肌梗死的診斷具有重要意義[16-17];D-D 水平的變化能夠提示機體血液是否處于高凝狀態[18-19]。結果發現,未接受任何院前急救,自行趕往醫院的患者,其CK-MB 和D-D 水平高于接受院前急救的患者,差異有統計學意義(P<0.05);同時,在現場進行急救處理的患者,其CK-MB 和D-D 水平低于在轉運途中救治的患者,差異有統計學意義(P<0.05),提示該院前急救方式更有利于患者的預后。

綜上所述,不同的院前急救方式對急性心肌梗死伴左心衰竭救治質量的影響不同。在現場進行急救處理的院前急救方式,患者的院內救治時間和住院時間更短,血氣指標較好,CK-MB 和D-D 水平較低,臨床療效較好;但由于本研究中樣本數量有限,后期仍需進一步的研究來驗證本次結果。