基于系統基模的南昆線擴能思考

魏宏濤

(中國鐵路南寧局集團有限公司 科信部,高級工程師,廣西 南寧 530029)

1 引言

鐵路通過能力是指在一定的機車車輛類型、信號設備和行車組織方法條件下,鐵路區段內各種基礎設施和固定設備在單位時間內(通常為一晝夜)所能通過或接發的最多列車數或列車對數,一般受線路或區段的區間、車站、機務、供電設備等基礎設施和固定設備能力的影響。劉瑜[1]通過對提速、重載運輸等措施進行量化分析,研究神朔與朔黃鐵路擴能改造方案;伊平非[2]通過對不同運行速度目標值工程投資、經濟效益進行分析,研究了集通鐵路擴能改造局部線路方案;付建軍[3]利用模糊評價的方式,對靜態工程投資、能力適應性及內部收益率等進行量化計算,科學評價了集二線擴能改造方案。目前針對鐵路擴能改造,大部分學者均采用數學模型進行量化分析研究,本文從系統動力學角度,運用系統基模從系統結構、各要素間相互作用關系及系統發展規律角度出發,對南昆線擴能問題進行研究。

2 南昆線運輸現狀

南昆線是溝通和連接“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重要基礎設施,是服務西部陸海新通道云南、川西南、黔西地區與北部灣等華南沿海地區的大能力運輸主通道和出海通道的重要組成部分。南昆線于1997年11月30日全線開通運營,屬國鐵Ⅰ級干線鐵路,線路全長828千米;2017年12月,南昆線南寧南至百色段增建二線工程開通運營,二線全長209千米。

南昆線南寧南至百色段現行天窗按“5+2”模式安排150分鐘V型天窗;圖定客車3對,貨車36對(摘掛車7對)。非平圖能力170.6對,使用能力153.5對,2020年日均實際開行貨車34.5對,使用能力利用率22.5%。

南昆線百色至威舍段現行天窗按“5+2”模式安排垂直天窗,其中隧道病害整治安排150分鐘,其他施工(維修)安排120分鐘;圖定客車5對(通勤車1對),貨車34對(摘掛車5對)。非平圖能力35.5對,使用能力30.2對。2020年日均實際開行貨車30對(交口28.5列),使用能力利用率99.3%。

南昆線南寧南至百色段增建二線于2017年底開通后,區段使用能力由原來的38.2對躍升至153.5對,能力得到大幅釋放,2020年使用能力利用率22.5%。但百色至威舍段單線能力已成為全線運輸瓶頸,2020年使用能力利用率99.3%,受百威段通過能力影響,南百段利用率非常低,增建二線投資效益未能充分發揮。并且百威段由于線路病害整治多、既有供電能力不足,雖然通過采取更換大功率機車、貨車提速、百色至永樂段貨車連發等有效措施,進一步提高了威舍口交接能力,但仍無法滿足昆明局集團公司方向運輸需求,裝車滿足率一直處于較低水平,導致沿線鐵路貨源嚴重流失,嚴重降低鐵路貨運競爭力。

3 系統基模原理

麻省理工學院的彼得·圣吉教授在《第五項修煉》[4]中提出系統基模分析方法,是一個可以用于了解系統結構和分析系統行為的有效工具,可以為企業提供戰略規劃和決策。

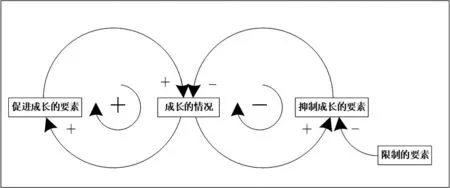

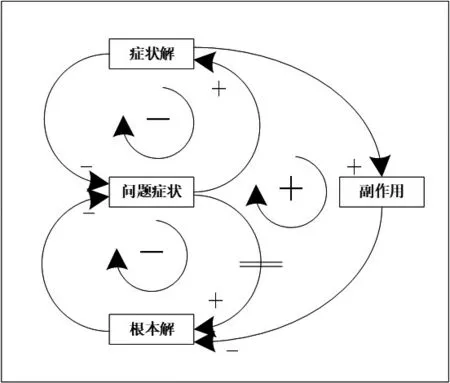

系統基模原理的核心是運用一組基本的圖形符號,直觀地描繪影響問題各個因素間的關系,能夠深入洞悉復雜系統中的一般行為模式,并且可以展現隨著時間推移系統行為產生的變化情況。在一個系統當中,n個不同要素變量的閉合因果鏈序列為v1(t)→v2(t)→…→vn-1(t)→vn(t)→v1(t),稱為系統當中的反饋環。對于該反饋環中任一變量vi(t),在給定時間區間內的任意時刻vi(t)量相對增加,且由它開始經過一個反饋后導致vi(t)量相對再增加,則稱這個反饋環為在給定時間區間內的正反饋環,反之則為負反饋環。彼得·圣吉認為正反饋環、負反饋環、時間延遲是系統基模的三個基本組成部分[5],即“增強環路”、“調節環路”和“時間延滯”,根據反饋環的不同類型、數量和關聯方式,形成了不同的系統基模。其中,“成長上限”系統基模(如圖1)、“舍本逐末”系統基模(如圖2)等是在管理分析中經常運用到的。

圖1 “成長上限”系統基模

圖2 “舍本逐末”系統基模

“成長上限”基模是增強環路促進系統快速成長,在系統成長過程中會觸動一個調節環路開始運作,調節環路會抑制增強環路的成長,從而導致系統成長的減緩、下滑甚至停頓。當系統遭遇“成長上限”時,不是試圖推動系統繼續成長,而是應該找到限制系統成長的杠桿解,并且想辦法去消除它,杠桿解一般都在調節環路中,要改變系統停滯的局面,必須辨認和改變調節環路中的限制因素。

“舍本逐末”基模由兩個調節環路構成,很多系統面對的問題根源是隱晦的,或者從根本上解決問題需要付出巨大的代價,往往會采取一些立即見效的解決辦法,這些辦法只能在短期內改善現狀,并不能從根源上解決問題;同時由于對短期癥狀解的依賴性增強,會逐漸喪失解決問題根本解的思考。在尋找根本解的過程中短時間內運用癥狀解有一定的必要性,但不能因為壓力減緩后滿足于現狀就停止尋找根本解。

4 南昆線擴能的系統基模分析

4.1 南昆線運量增長“成長上限”系統基模分析

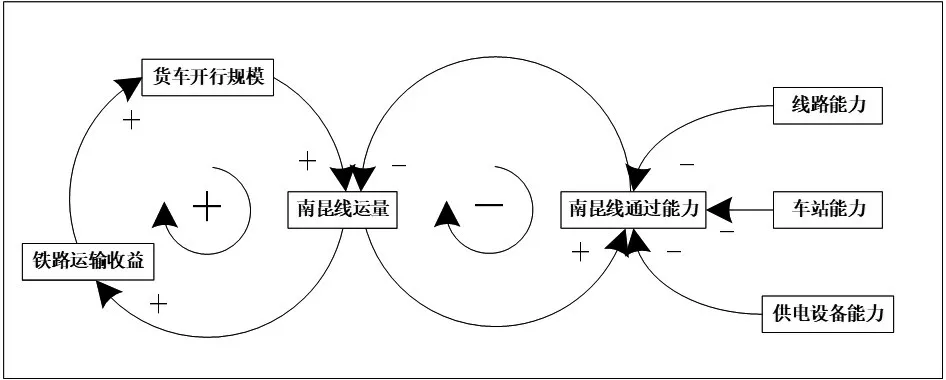

南昆線運量增長“成長上限”系統基模如圖3所示。

圖3 南昆線運量增長的“成長上限”系統基模

隨著南昆線運量的增加,鐵路運輸收益也隨之增加,促進了南昆線貨車開行規模的增大,貨車開行增多又有利于運量的進一步提升,如此循環發展構成了南昆線運量發展的“正反饋環”。但是南昆線運量增長的趨勢無法延續下去,因為隨著運量的增加,對南昆線通過能力的要求也不斷增加,最終會成為制約南昆線運量增長的限制因素。從圖3中右邊的“負反饋環”中可以看到,在鐵路線路、車站、供電設備等基礎設備設施能力等因素的制約下,南昆線通過能力對運量增長的滿足程度將會降低。

為了解決這個矛盾,通過系統基模分析我們需要尋找杠桿解,不能無限制地推動“增強環路”,應該要削弱限制因素的影響,即提升南昆線通過能力。

南昆線自1997年建成后,線路、隧道病害多,每年需安排大量時間進行換砟、換枕、換岔、病害整治等大修施工,由于病害造成線路長期限速,運輸能力得不到有效保障;南昆線百威段為單線電氣化鐵路,隨著用電量增加、設備老化,牽引供電系統不堪重荷,設備跳閘次數增多,影響運輸生產正常秩序。南寧局集團公司通過采取更換HXD型大功率機車提升牽引定數、貨車提速90km/h壓縮列車旅時、百色至永樂段貨車連發壓縮追蹤間隔等措施,不斷提升南昆線通過能力,但仍無法滿足南昆線運量快速增長的需求,需要對南昆線百威段進行線路擴能改造,從根本上提升線路通過能力。

4.2 南昆線擴能的“舍本逐末”系統基模分析

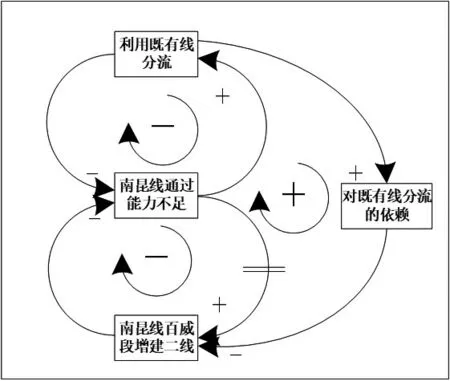

利用既有線分流的南昆線擴能“舍本逐末”系統基模如圖4所示,兩個環路均為調整南昆線運能不足問題的“調節環路”。針對南昆線通過能力不足局面,對于南寧以遠與昆明以遠、紅果以遠間交流的部分貨運量可采取利用既有湘桂、黔桂、滬昆線繞行分流的措施解決,一定程度上能夠緩解南昆線能力無法滿足運量增長需求的緊張局面。作為癥狀解,這種階段性分流措施可能會取得立竿見影的效果,但是卻沒有解決南昆線通過能力不足的根本局面,長此以往,對于分流措施的依賴還會進一步增強,對徹底解決南昆線通過能力不足問題的思考能力進一步弱化,甚至喪失,就會出現惡性循環。同時,過度利用既有線進行分流,對湘桂、黔桂線的通過能力將會產生影響,導致湘桂、黔桂線無法滿足本線運量的增長需求。

圖4 利用既有線分流的南昆線擴能“舍本逐末”系統基模

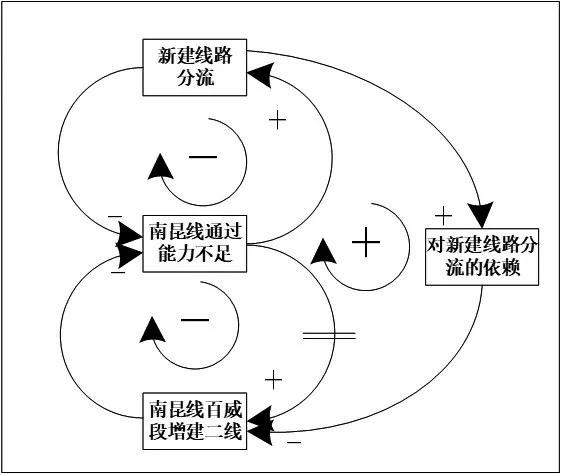

新建線路分流的南昆線擴能“舍本逐末”系統基模如圖5所示。針對南昆線通過能力不足局面,通過新建路網規劃的云桂沿邊鐵路,承擔云南中北部、四川攀西地區與廣西百色以遠、廣東、海南及福建等地之間交流的通過貨運量;新建黃桶至百色鐵路,承擔貴州六盤水地區與廣西百色以遠、廣東、海南及福建等地之間交流的通過貨運量,也能夠緩解南昆線能力緊張的局面,但是仍然沒有解決南昆線通過能力不足的根本問題。同時,受制于云桂沿邊、黃百鐵路的單線設計規模,能夠承擔的分流運量有限,如果過分依賴新建鐵路分流,待云桂沿邊、黃百鐵路能力飽和后,既有南昆線通過能力不足的局面將進一步惡化。

圖5 新建線路分流的南昆線擴能“舍本逐末”系統基模

從系統和動態的角度分析,南昆線增建二線是解決問題的長期有效的方法,利用既有線分流、新建線路分流作為“癥狀解”很有誘惑力,改善能力緊張局面的效果也很明顯,但是問題癥狀的緩解會削弱我們尋找根本解決方法的動力,對根本解產生副作用,不利于鐵路運輸的長遠發展。為了有效應對“舍本逐末”模式,只有從整體和系統的角度出發,摒棄“癥狀解”、尋求“根本解”,將南昆線百威段按增建二線進行擴能改造,才能切實提升鐵路運輸的市場競爭力。

5 結論與展望

交通強國、鐵路先行,根據國家2021年西部陸海新通道建設工作要求,針對既有南昆線通過能力不足的問題,利用系統的觀點進行觀察和分析,通過增建二線切實提升干線通道能力,進一步做大做強鐵路貨運事業,增加鐵路對區域經濟社會的服務保障和支撐引領作用,才能滿足沿線人民群眾日益增長的美好生活需要。