我國傳銷犯罪研究的可視化回顧與理論反思

傳銷(multi-level marketing)一詞最早產生于“二戰”后的美國,直譯為“多層次傳銷”,指單一商事主體通過發展兩個層次及以上的直銷商,并由直銷商將商品直接銷售給消費者的一種經營模式。直銷商可以通過發展下線,建立銷售網絡,并根據銷售網的銷售業績提取一定比例的傭金,即所謂的拉人計酬。這種拉人頭的模式以金字塔銷售(pyramid selling)模式為主,也演化出諸如連鎖信(chain letter)、無限連鎖(infinite chain)、滾雪球銷售(snow fall)等方式

。其中“金字塔銷售”為各國立法所明令禁止,其本質是經營者以斂財作為目的實施的行騙活動,在招收人員形成幾何級數的同時收取高額入門費用,而銷售產品只是拉人頭的借口。從20世紀90年代以來,隨著打擊傳銷的力度的增強,傳銷犯罪開始進入法學(含犯罪學、公安學等)研究的視野。近十年來,隨著互聯網的發展,網絡傳銷犯罪的形式愈發多樣化,研究范式也日趨多元化。

學問者,前人經驗之所積,及時總結和回顧文獻是正確判斷研究方向和避免研究偏題的前提。本文借助陳超美博士研發的CiteSpace可視化工具對近些年傳銷犯罪研究成果進行可視化回顧,辯證看待前人的理論研究成果,反思傳銷活動的理論進展,深化學界對傳銷犯罪的整體理解,以期形成專業化的學科研究領域,建立統一的話語體系,進一步拓寬對于涉商業模式類詐騙犯罪的研究思路。本文選取了1990年至2020年期間發表并收錄于“北大核心”“CSSCI來源期刊”這兩個數據庫中傳銷犯罪的相關文獻為研究對象進行可視化回顧。通過使用CiteSpace中共詞分析、聚類分析、共現、Timezone等顯示方法

,對傳銷犯罪相關論文的內容進行歸納分析。在分析時為了突出傳銷犯罪研究的重點問題,也使用了中國知網數據庫內收錄的其他有關傳銷犯罪的論文作為對照。概括而言,本文以知識圖譜與表格的形式對傳銷犯罪的研究歷程進行可視化回顧,針對不同時期的研究核心、動態軌跡與重點導向,概括傳銷犯罪研究的發展歷程,挖掘研究主題變化過程之內在邏輯,探尋研究發展的作用因素,以期為后續的研究提供參考價值。

一、傳銷犯罪的文獻分析

利用文獻計量學的方法對傳銷犯罪的文獻進行分析,可以幫助研究者形成關于傳銷犯罪研究的一般印象,有利于對傳銷犯罪作歷史的動態把握。

(一)研究對象和研究方法

數據源準確與合理的程度決定可視化回顧的信度。傳銷犯罪目前的學術熱門研究主題涉及如何認定傳銷行為、傳銷犯罪的法律規制、傳銷犯罪的偵查辦理等板塊,圍繞這些主題又分別涉及“法學研究”“犯罪研究”與“偵查研究”等研究方向。由此,本文所分析的數據基礎來自中國知網收錄的“北大核心”“CSSCI來源期刊”,初步檢索方式為在中國知網數據庫中輸入“主題=傳銷;傳銷犯罪;傳銷偵查”“期刊來源=北大核心、CCSCI期刊、時間范圍=1990.1.1—2020.12.31”“文獻分類目錄=社會科學Ⅰ輯”“文獻類型:中文”等。經過對初步檢索的數據進行多次篩選與預處理,排除其中的新聞稿、征稿啟事等與傳銷犯罪關聯度不大的文獻后,最終選擇導入input文件中供CiteSpace分析的文獻總量為320篇。此外,為了確保320篇文獻可以大致覆蓋傳銷犯罪的整體研究歷程,作者又借助知網的“主題檢索”“關鍵詞檢索”功能對上述論文逐一進行復核,保證文獻數據總量不變。

前面說過,陸九淵的“本心”觀念來源于孟子,而孟子說過,“良知”“良能”這種陸九淵稱之為“本心”的東西,可以發動道德行為的。

(二)現有研究的文獻計量學特征

1.論文的時序分析

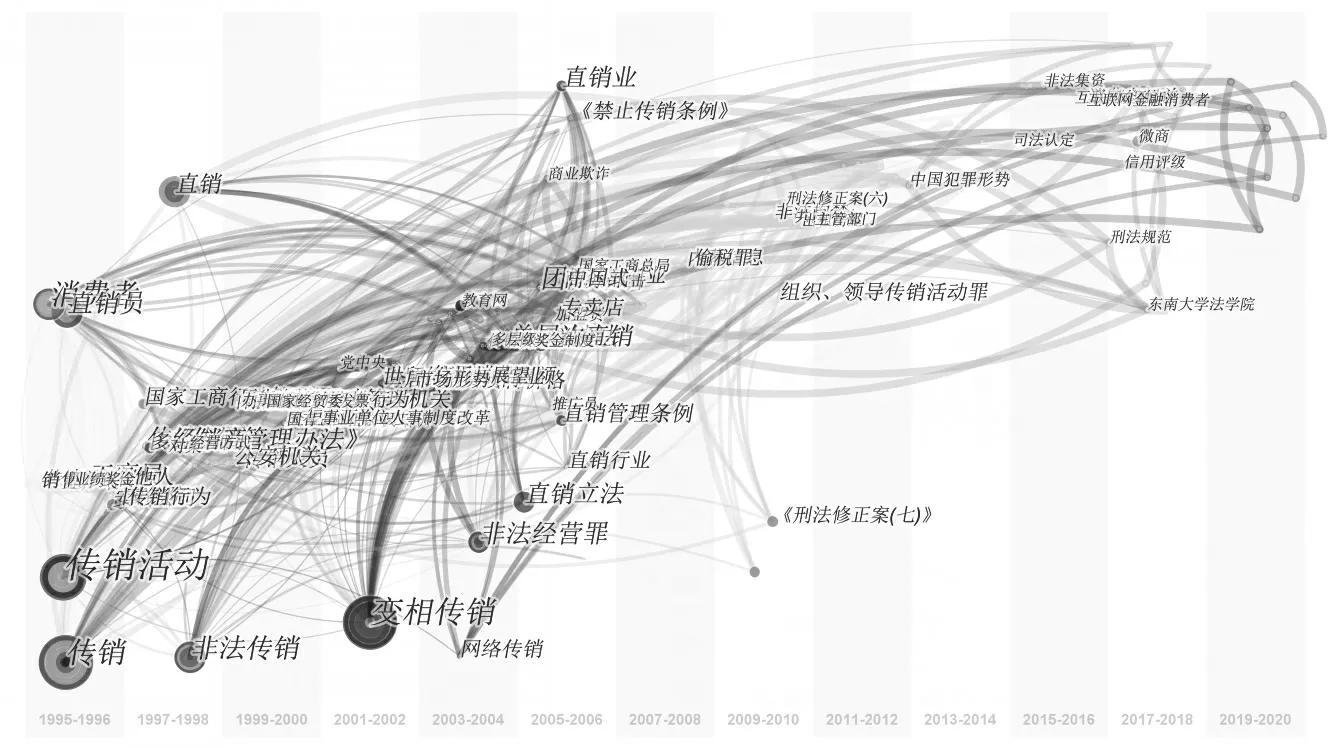

如圖5可見,此時期的研究熱點主要集中于“傳銷行為”“非法傳銷”“傳銷活動”等基礎性研究。在傳銷進入我國初期,政府對傳銷的態度是允許其在嚴格限制下發展。在國務院的指導下,國家工商行政管理總局針對我國傳銷市場的嚴峻現狀提出“允許存在、嚴格限制、嚴格管理,謹慎試點”的方針,在該理論指導下先后采取了多項及時有效的監督管理措施,例如嚴格清理審查,堅決打擊非法傳銷,嚴格試點,嚴格規范管理等。此時期關注的熱點一直是“傳銷”與“傳銷活動”如何規范的問題,并沒有直接否定傳銷行為本身。因此,這一時期出現了諸多討論傳銷罪與非罪的界限,如何規制傳銷的文章。如有的學者在深入研究傳銷的歷史源流、現實狀況、國際立法慣例與我國立法與改革的現狀以及發展趨勢的基礎之上,提出傳銷立法的框架

;有的學者則辯證地提出傳銷要有全面正確的評價,不能簡單地視之為洪水猛獸,而應加強對多層次傳銷的法律管制,使之走上法治軌道

。1997年1月10日,我國首個有關傳銷管理的部門行政規章《傳銷管理辦法》標志著在國家層面上將針對傳銷的管制初步納入了法治視野。

其次,關于小額訴訟與其他程序之間的轉換,不應當堵死轉換之門,應當在小額訴訟與簡易程序和普通程序之間留有轉換的空間和通道。如果小額訴訟強制適用后,發現不具備“簡單案件”的特性,則應當依職權或者允許當事人申請轉換為簡易程序或者普通程序。同時對于惡意規避小額訴訟,如在起訴時故意提高數額,使案件因超過小額標準而被分流進入簡易程序,但在依簡易程序進行的審理后,變更訴訟請求的數額,回歸小額請求,此時,應當作為例外允許另一方當事人提出異議或者法院依職權,將案件重新轉入小額程序。

斯庫特學會了從別人的角度看問題。她站在拉德利家的前廊上第一次從拉德利家的角度環顧她再熟悉不過的街區。真正體會到了父親的話。那一刻,她真正成長了,拉德利不再是怪人,而是那個在寒夜里悄悄為她披上毯子的熱心鄰居。他偷偷縫好了杰姆試圖偷窺他被發現而不得不丟棄的褲子,雖然針腳歪歪扭扭,他送給孩子們他自己用香皂精心刻成的長得像杰姆和斯庫特的娃娃,一只心愛的懷表,兩枚自己珍藏的古董吉祥幣,還有他最最寶貴的生命。在她眼中,拉德利是一位真正的紳士。

2.研究的學科和機構分析

由圖5可知,21世紀以前,以傳銷、傳銷活動與非法傳銷為代表的關鍵詞出現時連線脈絡復雜、發展較為成熟。在第一個十年內,該類高頻關鍵詞對其后關鍵詞的影響極為強烈。相對而言,其后出現的關鍵詞發展呈現逐步遞進的形態,變化程度較小,發展相對平穩。通過表1、圖4與圖5不難發現,傳銷犯罪作為新興主題時呈現語句知識井噴式,其話語體系卻一直沒有成熟穩定,有關傳銷的研究還道阻且長。在圖5中可以看出,從2005—2008年前后傳銷犯罪的刑法規制呈爆發式出現,到2010年以后研究熱點逐步下降。但作為最早出現于2003年的關鍵詞“網絡傳銷”,其研究熱度卻一直持續至今。根據表1、圖4與圖5的熱點聚類與時間透視,我們可以看到我國關于傳銷的研究具有明顯的時代特點,因此通過關鍵詞共現結果將近二十年來傳銷研究歷程分為三大時期,并在每階段根據被引核心文獻介紹該段時段傳銷犯罪的政策背景、研究重點及研究成果。

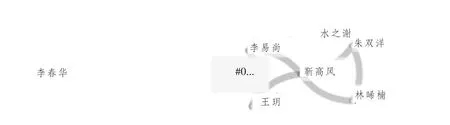

從發文量來看,中國人民公安大學、中國刑警學院、北京師范大學、西南政法大學、華東政法大學、中國政法大學等系研究傳銷的主要學術單位,具有顯著的警、法集群特點。將數據導入CiteSpace進行分析得到作者合作網絡圖譜(圖3),在該圖譜中有335個節點,97條連線,網絡整體密度為0.001 7。335個節點代表參與發表傳銷研究核心期刊文獻的作者共計335人次,統計時包括第二、第三等全部作者在內。從圖3顯示的連接節點上看,目前國內研究傳銷的學者較為分散,作者與研究機構之間未能形成較為穩定、優勢互補的合作群體,沒有明顯的團隊出現。可見我國傳銷研究的統一網絡還沒有形成,比如在傳銷領域鮮有偵查學與法學交叉研究的文獻,法學領域內部跨學科研究的文獻也屬于鳳毛麟角。傳銷作為跨學科的集合問題,有必要建立溝通交流的團隊機制。

3.研究的關鍵詞和聚類分析

筆者認為,非本地戶籍的戒毒人員,在廣州就業或者生活,社區康復執行機構為原籍所在地的派出所,約束性幾乎為零,是否簽訂社區康復協議對他們的操守期沒有顯著影響。本地戶籍戒毒人員,接受社區康復后受到當地派出所的監管相對較嚴,需要定期報到,一旦復吸被發現而采取強制隔離戒毒措施可能性大。因此,接受社區康復的戒毒人員操守期反而更低。

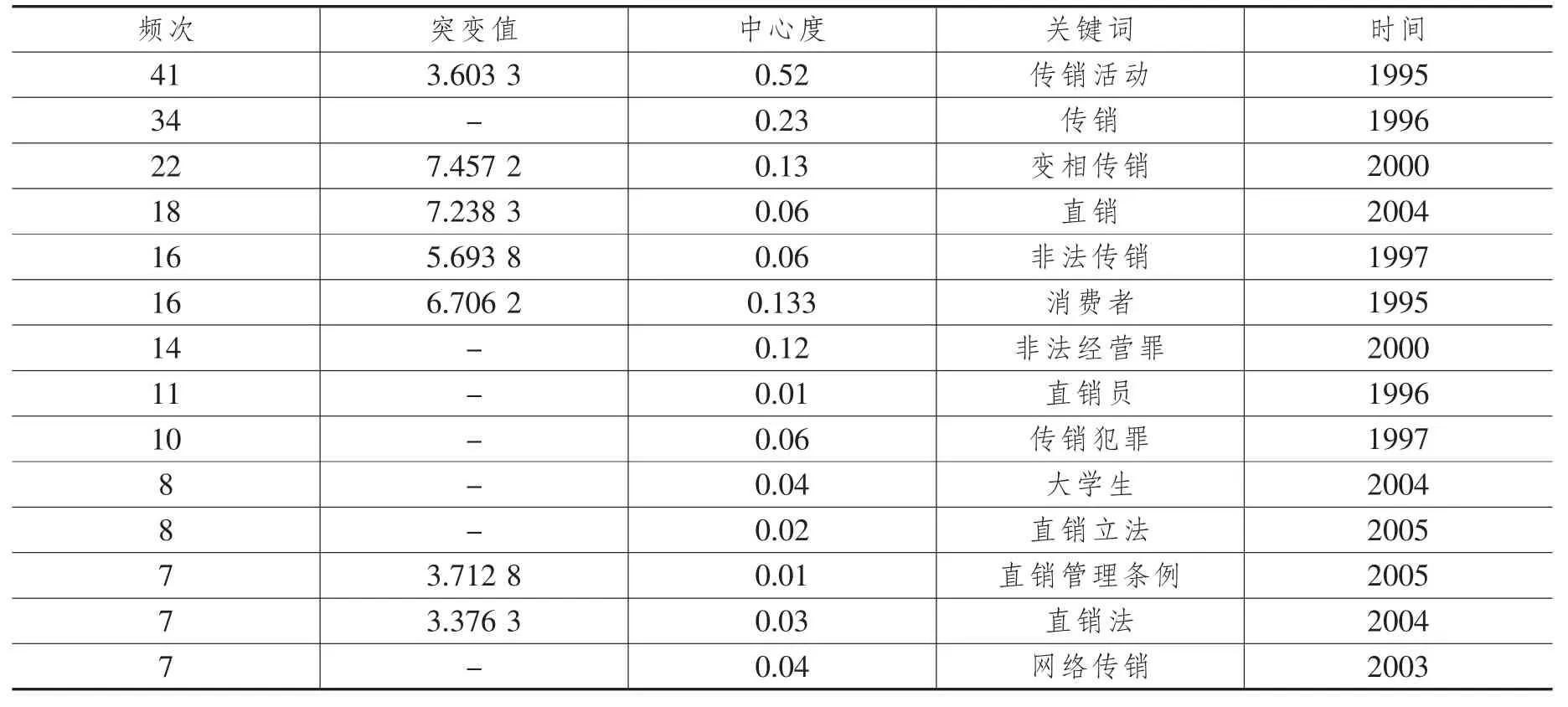

節點顯示數量是按照關鍵詞頻次大小來調節控制的,可以觀測到圖譜以“傳銷”“傳銷活動”“直銷”“非法經營罪”“非法傳銷”等關鍵詞為中心節點,兩組數據體現的研究對象具有一定程度的吻合性。從各中心節點圓圈的大小和顏色深淺程度可以看出傳銷犯罪的重點依舊是圍繞“傳銷活動”“非法經營罪”“變相傳銷”等關鍵詞。為了更好地表達關鍵詞的中心性與頻次,借助CiteSpace的網絡表格顯示方式對高頻關鍵詞進行了整理,按照頻次對1990—2020年傳銷犯罪研究熱點關鍵詞進行排序(表1)。中心節點的中介中心度代表的是關鍵詞通過連接線對周圍節點起到了的連接作用,中心度越高則說明連接作用越強,即該關鍵詞是連接周圍關鍵詞的重要術語。

由表1可知,近年來傳銷犯罪研究中出現頻率較高的關鍵詞為“傳銷”“非法經營罪”“直銷立法”“網絡傳銷”“傳銷犯罪”,這一組關鍵詞體現出兩個特點:其一,高頻關鍵詞的出現年份在表1中均列在2005年及以前,總體而言較為久遠;其二,從中介中心度來看,高頻關鍵詞明顯高于其后關鍵詞,是傳銷犯罪的核心詞匯。比如以“非法經營罪”為核心的罪名聚類區域,出現頻次較高的還有“組織、領導傳銷活動罪”“詐騙罪”等相關罪名,說明“非法經營罪”詞的高中介中心度,不僅出現頻率高,且對其后關鍵詞的研究起到關鍵的媒介與引證作用。這也說明了理論界對于傳銷犯罪究竟屬于侵犯社會主義市場經濟秩序的經營性犯罪,還是屬于侵犯公民財產權的詐騙性犯罪,尚存爭議。

二、傳銷犯罪研究的歷史回顧

為了進一步展現時間軸與關鍵詞的對應關系,利用Timezone視圖對上述圖4、表1進行轉換,顯示效果如下(圖5)。Timezone視圖表達了關于傳銷研究的主要關鍵詞頻率在不同年份的更迭情況以及各個關鍵詞之間的連接狀況,而關鍵詞所在節點表明其出現的時間與頻率。

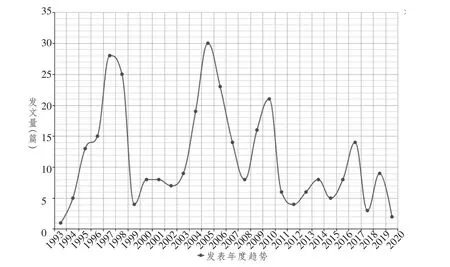

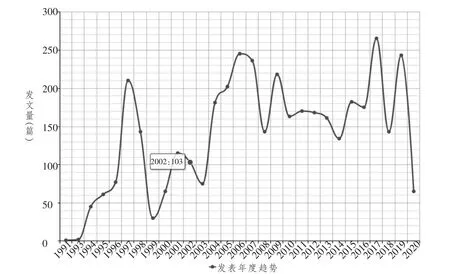

作為對比,我們選取了1990—2020年全部的傳銷相關研究,得到圖2傳銷相關文獻發表年度分布,可以看出2014年以來傳銷相關研究文獻并不在少數,一度超過之前年度的文獻數量,但核心期刊文獻的數量與整體趨勢不甚匹配,盡管以刊評文會有一定程度的偏頗,但是可以看出關于傳銷的“精品”研究無法滿足現實需求。隨著近年來“互聯網+金融”的膨脹,傳銷形式也不斷更新換代,網絡傳銷事件接連發生,相關研究日益增多,但總體水平仍然有待提高。

多層次、多角度、跨學科是傳銷犯罪相較其他一般犯罪的顯著特點,傳銷作為商業模式的本質屬性也吸引了刑事法學、經濟法學、犯罪學、偵查學、金融學等不同領域學者對這一問題進行研究。鑒于對傳銷犯罪研究的重點、范式和價值向度因學科的不同而存在差異,本文對現有論文按照法學、公安學、經濟學和其他學科的分類進行整理和歸納。從運行機理而言,“傳銷”首先應當是一種商業模式,然而,在我國的市場運營中卻存在嚴重異化的現象。人們往往想到的不是其經濟價值,而是其具有的合法性問題。因此,我國傳銷研究首先集中在法學研究領域,包括行政法、刑法學、刑事訴訟法學等。法學關注規范研究,主要圍繞行政規范、刑事立法與司法以及行刑銜接等問題展開研究,但經濟法學文章數量明顯偏少。其次是在包括犯罪學、偵查學在內的公安學研究領域,犯罪學著眼于研究犯罪現象、原因和防控對策,尤其是關注傳銷犯罪被害人的問題;偵查學則是以打擊傳銷來展開,圍繞傳銷犯罪的偵查措施、偵查機制以及偵查難點等問題,提出策略性方案。最后才是圍繞經濟學相關領域所做的研究,鑒于傳銷與直銷的標準在實踐中較為清晰,文章多從商業經濟角度區分傳銷與直銷的界定標準。

若將兩個可以上下轉動的矢量電機均勻置于機翼兩側的重心線上,相信其可一次按成可垂直起降的固定翼無人機。將會是可以垂直起降、定點懸停、低速穩定飛行的旋翼無人機和具有高效、高速飛行等特點的固定翼無人機的完美融合體。而且他的起飛不需要跑道,所以可以被部署到城市街道、山地丘陵等情況復雜的地域。高速巡航的能力使可這種飛機在相同的電池容量或者燃料的情況下執行地域范圍更廣的任務,這對于動力資源有限的無人機來說至關重要。[1]

(一)傳銷行為進入法律視野

1990年前后,傳銷作為一種新興的銷售模式傳入我國,在其高額利潤刺激之下,形形色色的傳銷組織如雨后春筍般相繼出現。面對新興事物,恰逢社會主義市場經濟體制的發展期,傳銷作為新興事物,暫被擱置在政府管控的灰色地帶。大量投機分子利用傳銷“銷售網絡化”這一特性恣意實施詐騙活動,社會危害性嚴重。因此,傳銷的研究幾乎是瞬間從“商業模式”的討論轉向“合法性”的討論。

某一研究領域的發展趨勢以及關注度在一定程度上會反映在發表論文數量以及其在不同時間段呈現出的變化上。我國有關傳銷犯罪研究的核心期刊各年度發文量整體時間分布如圖1所示。1990年雅芳公司進入中國后,學術界并沒有第一時間對“傳銷”進行深入討論。早期的概述型文章多歸屬于經濟管理學科,一般僅對國外的制度作科普性介紹

。也有個別學者已經意識到傳銷行為需要法律規制

,提出要參照國際慣例、結合我國實踐,對傳銷進行立法,規范傳銷活動,保護傳銷公司及參加者的合法利益。1995年武漢大學張茂于《法學》撰文,第一次從法教義學角度剖析傳銷模式,提出加強對多層次傳銷的法律管制,使之走上法治軌道

;隨后在近30年的時間內關于傳銷研究的論文數量呈波浪式變化,于1997年(《傳銷管理辦法》發布)、2005年(直銷立法)、2010年(傳銷入刑)、2017年(網絡傳銷)分別達到峰值。由此可見,在過去很長一段時間內,我國學者對傳銷的關注度起伏較大,研究貼合國家立法、規章、司法解釋出臺,具有明顯的對策法學特點。

(二)傳銷犯罪的刑事規制

作為部門行政規章,《傳銷管理辦法》并未根本制止各種非法傳銷活動,其實施效果不佳。仍有大量不法分子受巨額利益驅動,游走在法律邊緣,繼續利用受市場經濟體制改革影響的廣大群眾急于擺脫貧困的心態,從事非法傳銷行為。在這一時期,猖獗的非法傳銷活動嚴重影響了我國社會主義市場經濟秩序的正常運行和社會秩序的穩定。針對這種情況,國務院于1998年4月18日頒布了《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》(以下簡稱“《通知》”),堅決禁止傳銷經營活動。最高人民法院2001年4月10日發布的《最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》更是規定,對于從事傳銷或變相傳銷活動,情節嚴重的,依刑法第二百二十五條(四)項定罪處罰,即將傳銷或變相傳銷的經營方法納入非法經營罪的處罰范疇。

在圖5中可以看出,這一時期的討論分了兩個階段。第一階段主要是圍繞以“非法經營罪”為中心的“直銷立法”“罪刑法定”“商業欺詐”“變相傳銷”相關研究。為此,學界開始了長達十年的傳銷是否應該歸為非法經營罪、如何用刑法規制傳銷的討論,涌現了諸多佳作及觀點。現存多篇高頻率引用的文章皆出現在這一階段。例如,徐松林發表于《現代法學》的《非法經營罪合理性質疑》一文中就指出將傳銷歸為非法經營罪有違罪刑法定原則,也與市場經濟的價值取向相悖

。胡敏、曹堅發表在《華東政法學院學報》上的《論非法經營罪堵漏條款的合理認定》也指出最高人民法院的答復直接將所有情節嚴重的傳銷或變相傳銷行為視為非法經營罪,有司法造法之嫌疑

。

或許是迫于非法經營罪的難以自洽,立法機關于《刑法修正案(七)》做出修改,設立“組織、領導傳銷活動罪”,將傳銷犯罪獨立成罪,形成了傳銷犯罪刑法研究的高峰。這一階段的研究熱點相當集中,主要以“《刑法修正案(七)》”和“組織、領導傳銷活動罪”為中心,以立法背景和解釋為引領

。有的學者從教義學的角度探討“組織、領導傳銷活動罪”的認定標準和傳銷犯罪的刑事責任

,有的學者從傳銷單獨成罪的角度出發,認為我國現行規定不足以規制傳銷犯罪,確實有新增傳銷犯罪的必要性

。這一階段的討論仍沒有脫離經營模式的窠臼,缺少對傳銷行為詐騙本質的探究。雖然有文章討論了《禁止傳銷條例》(2005年)規制的“傳銷”與《刑法修正案(七)》(2009年)增設的組織、領導傳銷活動罪中“傳銷”之間的關聯,認為傳銷犯罪在我國刑法典中應當獨立成罪,從而有利于實現傳銷罪名與罪質的統一,實現與《禁止傳銷條例》的協調和避免不必要的國際貿易摩擦

,但關于傳銷罪名實質系圍繞詐騙型傳銷創設,還是兼及經營型傳銷制約并未形成定論。

【文化說明】turkey shoot指19世紀的射火雞比賽,以火雞等活物為目標,火雞系在原木后,射中的火雞就是給射手的獎品。由于距離近,目標大,這種射擊比賽并不困難。因此,turkey shoot轉喻“易如反掌”“所向披靡”等意思。

(三)新型傳銷的查處與規制

2010年前后,隨著“互聯網+金融”的發展,各類新型傳銷手段層出不窮,以網絡傳銷為核心的研究開始成為熱點。從圖5和表1中也可以看出,“網絡傳銷”作為關鍵詞自2002年左右第一次出現后,一直保持著較高的研究熱度。陳曉敏于2002年第一次提出“網絡傳銷”的概念,并介紹了網絡傳銷及其分類,提出要對網絡傳銷開展有效的監管

。此后,網絡傳銷違法犯罪活動愈加多發。2016年全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件2 826起,同比上升19.1%

。網絡傳銷的研究熱度逐漸增高,但相關的教義學研究一直處于傳銷研究的邊緣地帶,與傳統傳銷在法律規制上究竟有何差異一直沒有澄清。同時,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布的《關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱“《意見》”)第五條明確了以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的“團隊計酬”式傳銷活動,不作為犯罪處理。相比較于傳統的“拉人頭”“收取入門費”的詐騙型傳銷,團隊計酬是否應當入罪一直是討論的熱點。

這一時期的研究具有比較明顯的理論和實務分野。一方面以學院派為主的刑法學者,主要是關于《意見》的相關討論。存在兩種截然相反的認識:有論者認為組織、領導傳銷活動罪與詐騙罪之間存在法條競合關系。即組織、領導傳銷活動罪僅規制詐騙型傳銷,而經營型傳銷行為仍依據非法經營罪定罪處罰。單純“團隊計酬”的非罪化意味著傳銷犯罪的范圍被進一步限縮

。相反觀點則認為,《意見》根據現實的需要,區分了“構成組織、領導傳銷活動罪的團隊計酬”和“不構成犯罪的團隊計酬”,對刑事立法做了適當擴張解釋,傳銷犯罪應準確適用組織、領導傳銷活動罪、非法經營罪、集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪等罪名

。這些討論也都是圍繞團隊計酬展開,主要討論《意見》中的“不作為犯罪處理”的“單純的團隊計酬”與“以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰”的“形式上的團隊計酬”的界分,較少涉及網絡傳銷的法教義學認定。

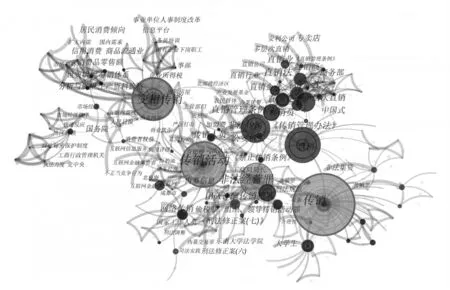

關鍵詞作為在論文中出現頻率最高的核心詞匯,一般是文章的濃縮和提煉。一個領域的研究熱點在一定程度上可以高頻出現的文獻關鍵詞得以充分體現。本文借助CiteSpace軟件,以關鍵詞共現技術為基礎構建了傳銷犯罪研究的關鍵詞共現圖譜,考慮時間跨度較長,關鍵詞共現圖譜以兩年為一個時間切片,為了凸顯傳銷犯罪研究的高頻關鍵詞,通過頻次限制下的閾值對圖像內節點個數進行了限制,閾值數為6,對頁面所示節點進行了聚類調整,最終顯示效果如下(圖4)。

整個論壇都炸開來,網友回帖回了十幾頁,有鼓勵,有驚嘆,有支持,惟獨沒有抨擊。太多人知道羅漠的寂寞,有人對他說,你們的愛情感動了所有人,可是逝者已矣,如果楚西有靈,她也必是不愿見你孤獨一生。

另一方面是以公安院校研究人員和偵查實務人員為代表,明顯聚焦于網絡傳銷的偵查工作機制和犯罪學方面的相關研究。有的偵查實務人員結合實踐分析了網絡傳銷的組織體系,提出了網絡傳銷犯罪模式,構建了網絡傳銷研究的基礎框架

;也有的實務人員立足實踐,將微商傳銷這種新型網絡傳銷進行剖析

,增強了網絡傳銷研究的實務性的同時,也指出了傳統刑法規制的矛盾與缺陷。有研究者從傳播性和社會危害性的視角提出觀點認為,網絡傳銷與普通的傳銷活動存在較大差異,現有的規制體系難以應對單純的組織、領導傳銷活動罪,應將組織、領導傳銷活動罪刑罰配置提高到和集資詐騙罪相當的程度,以實現刑罰的公正和罪責刑的均衡,并應將純正“團隊計酬”合法化

。總體而言,當前關于傳銷的研究日趨精細化與網絡化,新型傳銷的定性問題依舊是兩者共同關注的核心。

三、傳銷犯罪研究的薄弱之處

近些年以來,隨著權健案、華林案等傳銷犯罪案件的宣判,新型網絡傳銷犯罪層出不窮,傳銷犯罪研究方興未艾,文獻也越來越豐富,然而傳銷犯罪研究仍然有諸多薄弱之處,等待我們繼續開拓和填補。

(一)研究方法較為單一

我國規制傳銷行為的法律體系的初步建構主要依托注釋研究完成。學者們在比較研究方法下借鑒移植了諸多法治發達國家和地區的傳銷規制范式及理念。然而,傳銷犯罪的形勢依舊嚴峻,與此同時新型傳銷犯罪不斷衍生,傳統的經院派研究難以適應法律實施效果的不斷變化,單一的教義研究方法已無法滿足傳銷犯罪研究的需求。傳銷犯罪的構成要件之爭并不復雜,目前主要有兩個方面的爭論:一是關于“騙取財物”是否屬于傳銷犯罪獨立的客觀要素,還是僅屬于表面構成要素;二是傳銷犯罪與團隊計酬的區分。然而,僅就這兩個方面作教義分析很難刺破傳銷商業模式的本質,作為基礎的經濟分析還遠遠不夠。在實證研究興起和發展的過程中,受制于專業知識的不足,也罕見真正深入傳銷犯罪實踐的相關研究。尤其是目前傳銷犯罪涉及人數眾多,犯罪組織形式復雜,面對層出不窮的商業模式、消費模式創新的形式,相關研究極為欠缺。傳銷犯罪研究初始的比較研究,從傳銷入刑后就鮮有文章,尤其是國外對傳銷案件的刑事規制等方面的引介和研究

,更是國內研究的薄弱之處。

中國文學“走出去”并不僅僅在于單純的文學推介,而是通過譯介活動來傳播和推廣中國文化。一部文學作品之所以具有海外推廣的價值,在于譯本能夠成功地保留原著的文化意蘊和特色。同時,文學譯介作為文化傳播的一種手段,不能脫離傳播活動的基本規律。因而,文學譯介要遵循以讀者為中心的原則,牢記文化傳播的使命,推動中西文化的互補共融。

(二)證據研究較為匱乏

當前,關于傳銷犯罪的立法與司法的完善僅局限于實體刑法的角度。關于傳銷犯罪獨有的證據問題往往被法教義學所忽視,傳銷犯罪的證據類型、綜合認定規則等至關重要的問題缺乏研究,滯后于實務發展,無法為個案證據審查疑難問題提供指導和啟示。傳銷犯罪大案要案頻發高發,涉案人員眾多,涉互聯網、跨區域情況突出,案件的辦理難度較大。證據審查關系到事實認定和法律適用,而證據審查的標準和尺度直接影響著是否將涉案的行為認定為刑事犯罪。對于犯罪人數、犯罪數額的證據審查也直接影響著量刑。即便是在有限的實務型研究中,也主要是關于傳銷犯罪的偵查對策等,少數以傳銷證據問題作為切入點的文章,其思路仍然是圍繞傳銷犯罪偵查取證的策略研究,鮮有從證據法學的思路研究傳銷犯罪證據的司法審查判斷的文章。傳銷犯罪牽涉的人員關系和利益關系復雜,罪與非罪的認定關系到商業模式創新,直銷行業發展,以及民營企業的產權保護等重大問題。如何在證據規則的指引下堅持證據裁判原則,對案件進行合理定性,避免刑法打擊面的盲目擴大,均是亟待研究的現實命題。

(三)網絡傳銷犯罪研究深度不足

網絡傳銷犯罪因涉眾性、虛擬性、跨地域性、分散化、隱蔽性強等特征在互聯網不斷普及和發展的背景下呈現出高發頻發的現狀。網絡傳銷犯罪是新興活躍的網絡犯罪分支,網絡傳銷犯罪的大規模涌現帶來了一系列獨有的問題。相比于傳統傳銷,網絡傳銷的擴張力更大,隱蔽性更強,對互聯網誠實信用的網絡環境造成了干擾,對電子商務現有的秩序造成了嚴重破壞。在網絡傳銷犯罪的實體層面,當前規范傳銷案件法律適用的司法解釋卻嚴重落后于網絡傳銷犯罪的新罪情演變趨勢。司法機關仍然延續過去以人身拘禁為主要手段的北派傳銷指導辦案工作。囿于當前網絡傳銷的法律規制研究深度有限,網絡傳銷犯罪的刑法規制等方面的文獻遠遠少于傳銷研究爆發階段的數量。諸如網絡傳銷的本質、網絡團隊計酬定性與懲治方式等問題研究程度依舊不夠

,不但難以滿足實務需求,也無法回應基礎性的法理問題。網絡傳銷法律適用研究的薄弱引發一系列的商業模式定性的實體問題以及網絡傳銷犯罪證據收集、提取、運用、審查判斷的程序難題。網絡犯罪的復數性使得網絡傳銷犯罪的司法認定應當予以相應調整。網絡傳銷犯罪相比傳統傳銷犯罪更加突出計算機信息技術對案件偵破的路徑依賴,更加依賴于客觀性的電子數據的認定。網絡傳銷犯罪的證據疑難問題則集中反映在傳銷網絡的證據組織、司法證明和審查判斷的全過程,即圍繞如何從數據庫提取的網站后臺數據梳理還原傳銷網絡的商業運營模式、利益分配方式、上下層級關系,如何從虛擬的賬戶回溯至人頭,如何計算傳銷組織成員的違法所得,證明上述事實的電子證據與言詞證據發生沖突時如何適用印證規則等問題展開。網絡傳銷犯罪所涉及的證據的海量性和被害人的不確定性,使得傳統證據一一印證的絕對規則失靈,必須要概括性地訴諸證據綜合認定。

四、傳銷犯罪研究的趨勢展望

通過回顧、反思傳銷犯罪的研究歷程不難看出,當前傳銷犯罪仍然是隸屬于經濟犯罪的學術研究熱點。本文通過對其中得失的梳理和權衡后將以下三個方面作為未來研究的著力方向,有待業界同仁作更深入的探尋。

(一)研究方法:規范研究與實證研究兼顧

縱覽傳銷犯罪相關研究,過往成果多采用規范研究,即著眼于有關傳銷犯罪刑事規制及其目標、結果、決策的應然性研究,旨在解決刑事司法實務中“傳銷應該是怎樣”的問題。而犯罪往往具有較強的社會性特征,在探討傳銷犯罪的應然問題之前,厘清其“實然”現狀更為關鍵,求諸實證研究方法迫在眉睫。諸如基于裁判文書網公開的傳銷犯罪裁判案例,有針對性地對其中偵控機關舉證、審判機關查證內容進行分析研判,通過總結與反思司法實踐經驗、探究傳銷犯罪的現狀、特點、模式、規律和發展趨勢,為規范研究提供堅實的基礎。然而實證研究方法也有其局限性,隨著傳銷犯罪的變化,相關研究的研究方法和設計必然向多元化方向發展。對傳銷犯罪的研究需要綜合運用多種研究方法,在充分的實證數據支持下,制訂出具有深刻思辨色彩的防控措施。

(二)研究對象:借鑒域外與立足國情互補

傳銷的銷售模式緣起于美國等發達國家和地區,當前頻發的傳銷商業模式也多為舶來品。傳銷犯罪作為極具迷惑性的行政犯,各國傳銷犯罪的治理思路也是大相徑庭,由此導致傳銷犯罪證據問題表現出顯著的地域性。隨著近年來網絡犯罪日益對社會內部和外部的和諧秩序產生巨大沖擊

和傳銷犯罪的跨地域演進,傳銷犯罪的認定標準和證據問題面臨著越來越多的檢視和反思。鑒于我國傳銷犯罪的基本治理思路仍處于借鑒域外的初級階段,故當前的傳銷犯罪研究仍然需要吸收國際上的成功經驗,尤其要關注域外傳銷犯罪的規制路徑,做好國內國際的銜接與溝通。同時,關于犯罪治理的頂層設計與一國的歷史背景、公眾認知息息相關,因此傳銷犯罪研究也必須扎根中國特色社會主義市場經濟體制的土壤,深挖本土資源,實現維護社會主義市場秩序與激發民營企業活力的雙贏目標。

在市場經濟體制改革的背景下,企業的經營發展受多方面的因素影響,包括國家的宏觀調控、市場政策、社會需求變化、人們消費水平以及法律法規等外部環境因素。企業無法對這些外界因素的復雜性和多變性進行預測和改變,如果企業的發展偏離外界環境變幻趨勢,那么企業可能面臨嚴重的財務風險。

(三)研究內容:應用研究與基礎研究并重

如上所述,當前傳銷犯罪的司法實務和學理研究存在較大的斷層,應用研究與基礎研究似乎形成了完全割裂的兩個體系。一方面,理論指導實踐,但以立法建言為己任的對策法學缺乏深入的論證,在傳銷犯罪的治本問題上難免失語;另一方面,我國傳銷犯罪領域的現有研究對傳銷犯罪基本概念和基礎理論的探討還遠談不上成熟,還存在諸如“團隊計酬”概念界定不清、“傳銷”相關定義缺乏完整體系、“網絡傳銷”等新問題相關理論研究匱乏等亟須解決的問題。未來的研究需要規范基本概念的界定和使用,建立和完善傳銷犯罪研究的概念體系,對現有理論進行梳理,為深化學術探討奠定基礎。一個研究領域良性發展離不開基礎理論研究,學者們需要通過更多的思考和討論,對傳銷犯罪研究的基本理論應該包含哪些內容達成共識。在應用層面,更應當注重實踐應用中的“真”問題,實現實務到理論的投射。

[1] S AM-HYUN,CHUN.A Comparative Legal Review on Definition of Door-To-Door Sales and multilevel marketing[J].BUSINESSLAW REVIEW,2008,22(3):437-455.

[2] 金雪濤,劉怡君.數字經濟背景下中外文化創意產業研究進程——基于CiteSpace知識圖譜的分析[J].重慶社會科學,2020(8):108-122.

[3] 龔小冰.美國現代的多層傳銷制[J].企業管理,1991(11):38-40.

[4] 曹疊云,段湘暉.傳銷與傳銷立法[J].政府法制,1994(6):32-33.

[5] 張茂.多層次傳銷與法律管制[J].法學,1995(2):21-23.

[6] 曹疊云.關于傳銷立法的框架[J].中國工商管理研究,1994(9):50.

[7] 徐松林.非法經營罪合理性質疑[J].現代法學,2003(6):88-93.

[8] 胡敏,曹堅.論非法經營罪堵漏條款的合理認定[J].華東政法學院學報,2003(5):107-112.

[9] 黃太云.《刑法修正案(七)》解讀[J].人民檢察,2009(6):5-21.

[10] 張明楷.傳銷犯罪的基本問題[J].政治與法律,2009(9):27-33.

[11] 詹慶.“傳銷罪”罪名法定化之研究——兼評《刑法修正案(七)》(草案)中“組織領導傳銷罪”[J].政治與法律,2009(2):47-53.

[12] 袁彬.傳銷犯罪獨立成罪的合理性及模式——兼評《刑法修正案(七)》[J].中國刑事法雜志,2009(3):48-53.

[13] 陳曉敏.初探網絡傳銷及其監管[J].中國工商管理研究,2002(3):62-65.

[14] 靳高風,王玥,李易尚.2016年中國犯罪形勢分析及2017年預測[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2017(2):1-9.

[15] 陳興良.組織、領導傳銷活動罪:性質與界限[J].政法論壇,2016(2):106-120.

[16] 黃芳.懲治傳銷犯罪的法律適用:概念、思路和機制[J].法律適用,2017(21):51-54.

[17] 宮路,丁力.網絡傳銷犯罪模式及偵查對策研究[J].公安研究,2007(12):32-38.

[18] 熊緯輝.微商視閾下的微信傳銷危害及其防控[J].甘肅警察職業學院學報,2015(4):65-69+64.

[19] 張學永,李春華.網絡傳銷的刑法規制研究[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2019(5):79-88.

[20] 張勇玲.英美法系排除合理懷疑的借鑒與運用——以江西“精彩生活”非法傳銷特大經濟犯罪案件為例[J].江西財經大學學報,2017(2):124-131.

[21] 印波.傳銷犯罪的司法限縮與立法完善[J].中國法學,2020(5):243-262.

[22] 陳潔,曾磊.網絡犯罪全球治理的現實挑戰及應對之策[J].西南大學學報(社會科學版),2021(4):48-58.