渝城尋窯

陳泰湧

重慶最有名的陶窯在榮昌。

位于安富街道埡口村鴉嶼山瓦子河畔的夏興古窯,是目前榮昌保存得最為完整的清代古窯遺址,附近還考古挖掘出了大量宋陶和元陶。從當地傳唱的民謠中,能復現當年陶器生產的盛況:“金竹山,瓦子灘,十里河床陶片片,窯火燒亮半邊天,窯公吆喝喊聲遠。”

現在河灘上還有大量碎陶片,隨便撿。我在河灘上拾了好些碎陶片帶回家,放在魚缸底。

重慶網紅陶窯——“遠山有窯”位于沙坪壩陳家橋,已經成為文藝青年們的打卡地。大量的現代裝飾藝術設計和古樸滄桑的陶窯融合,的確是一個出片的地方。

尋窯,我跑得最遠的地方是巫山。

作為5000年中華文明史象征之一的大溪文化,是分布于中國長江中游地區的一種新石器時代文化,因巫山大溪遺址而得名。

比漢朝還早4000多年的大溪文化分為三期,就是以陶的不同來界定的:早期夾炭紅陶多,中期彩陶興盛,晚期灰陶和黑陶劇增。

很多陶窯遺跡無親見機會,好在巫山縣博物館里保存了大量珍貴的、搶救性的陶窯圖片和挖掘出來的陶器。博物館館藏10件國家一級文物中,就包括代表三峽庫區漢代制陶工藝頂峰水平的紅陶馬。

在尋窯的過程中,有很多有趣的故事。

磁器口是船運碼頭,從這里外運的瓷器來自附近的歌樂山,山上雖找不到完整的陶窯或陶窯遺址,但能找到很多廢棄的陶片。

南岸區的涂山窯名氣大,據說是“重慶的建窯遺址”,盛于宋代。但問了很多人,卻始終沒找到涂山上被保護起來的窯址,只得知“涂山窯系窯場”以黃桷埡為中心,廣泛分布于巴南、榮昌、合川、涪陵。

榮昌的安陶是國家級非遺項目,黔江的石雞坨土陶制作技藝也被列入重慶市級非遺項目名單,梁平沙陶是區級非遺項目……一番探尋下來,我發現,陶無處不在,陶窯也曾密布在我們現在生活著的地方。

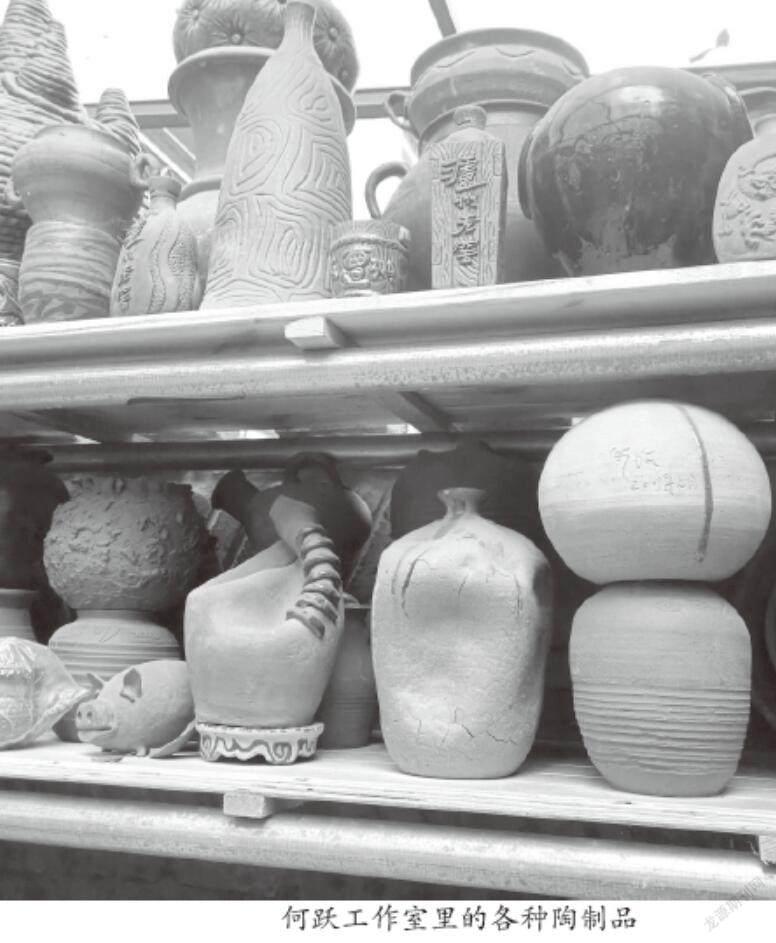

磁器口的公共雕塑——“更夫”,是何躍的代表作。我稱他為當代陶藝雕塑藝術家,而他自稱“何窯罐”,這是他常年混跡于各個窯廠,那些工人送他的“雅號”。

“直白地說,陶就是泥巴,我們建房子的磚瓦也能稱作陶。”何躍說,不同的土壤由于其成分不同,燒制出來陶的顏色和造型是千變萬化的。比如,榮昌的土含鐵較多,燒出來的就是紅陶。

溫度也是一個因素,一般的土經700℃就能燒制出紅磚,溫度高了反而要變形;酒缸、泡菜壇用的土要好一些,燒制溫度最少要在1200℃以上,硬度也會更好一些。

至于瓷,是陶的“升級版”,燒制溫度更高,品質自然更好,泥料也加工得更細膩。

這幾年,陶制品越來越多,陶窯卻越來越少。

何躍的作品必須進窯,經高溫燒制,才是完成最后也是最重要的一道工序。

2000年,他在沙坪壩梨樹灣找了一個窯廠合作。2005年該窯廠倒閉,他另找了水井灣的一個窯罐廠,又合作了10年。

這個窯罐廠主產泡菜壇,老板叫劉中富,跟“遠山有窯”老板劉中華是兄弟。兩兄弟都燒了幾十年的窯,后來窯貨越來越不好賣,劉中富的窯罐廠也關閉了。

現在何躍要燒制作品,就得把泥胚運至榮昌的一個龍窯。

“路途越遠,心就抓得越緊。”他說。

龍窯也被稱為蛇窯、蜈蚣窯、長窯、梯窯、坡窯。其實,從名字就能知曉,這種陶窯的造型一定是長長的、有坡度的。

何躍說,龍窯以斜臥似龍而得名,最早出現于商代。早期的龍窯一般長十幾米到二十幾米,到了宋代就已長達五六十米,一次可裝燒20000件瓷器。作業時,在窯室內碼裝坯體后,將所有窯門封閉,先燒地勢最低的窯頭,由低向高依次投柴,逐排燒成。

榮昌有個夏興古窯遺址,其龍窯構造保存完整,分為斜坡狀火道、火膛、窯室、出煙口幾部分,游人可以隨意鉆來鉆去、探尋究竟。

雖然龍窯與其他傳統陶窯相比,熱效率高、節約能源,但畢竟是燒柴和煤,不環保,與燒油、燒電的新窯相比顯出太多不足。目前,榮昌保留了一兩個燒煤的龍窯,這種保留也只是從保護傳統工藝的角度從發,一年象征性地燒兩三次。

“你不覺得嗎?這幾年的變化超過了幾千年的變化,變得特別快。”何躍問。

“‘變’也是好事,就像在幾千年的時間里,陶窯的溫度越來越高,燒制成的器物越來越美。”我答。

渝城尋窯,東奔西跑,能在這個龍窯即將謝幕之際,去觸摸它、記錄它,也算是一種意義。