可彎曲的混凝土

——高延性水泥基復合材料

●王卓琳 趙宇翔

混凝土——建筑的血肉

如果把建筑比作一個人,那么混凝土就是構成他的血肉。混凝土是如今應用最為廣泛的建筑材料,我國的商品混凝土產量逐年增長,至2019年已增長至27.38億立方米。混凝土的廣泛應用要歸功于它硬化前出色的流動性,硬化后良好的抗壓承載能力,以及低廉的價格。然而,混凝土在接近破損時并無顯著變形,這被稱為脆性破壞,常常會導致建筑的突然倒塌,是一種十分危險的破壞形式。與之相對的是塑性破壞,例如金屬等材料,在破壞前會產生很大的變形,這給人們充足的時間發現與處置。工程中,常在混凝土構件里配置鋼筋,以增強構件的變形性能,在構件層面實現塑性破壞,這也就是常見的鋼筋混凝土的由來。然而,鋼筋混凝土并沒有從根本上改善混凝土的固有缺陷,仍存在混凝土易破損的問題,繼而造成鋼筋銹蝕,降低構件整體承載能力。

ECC的力學特性

為從根本上解決混凝土材料存在的問題,許多學者致力于增強混凝土的變形性能,而其中最為成功的就是一種添加了合成纖維的“混凝土”,它被稱為高延性水泥基復合材料 (ECC,Engineering Cementitious Composite)。這種復合材料最早是在二十世紀九十年代,由美國密歇根大學土木工程系的Victor C Li教授提出來的。根據添加的合成纖維類型不同,ECC可被分為PVA(聚乙烯醇纖維)-ECC和PE(聚乙烯纖維)-ECC。一般來說,PVA-ECC的裂縫更為細密,更適合用作建筑外表面涂層、防水層等方面,而PE-ECC的極限應力、應變則更高,受力性能更好,在結構構件的制作與加固中有更大的作用。

ECC特殊的力學性能源于經過微觀力學設計的原材料配合比,其主要原材料為水泥、細砂、粉煤灰和合成纖維。ECC不使用普通混凝土中的石子等粗骨料,使用的細骨料為粒徑很小的細砂,這可以避免在粗骨料處應力集中導致的單縫開裂破壞。與一般混凝土盡可能提升強度的思路不同,ECC中大量添加的粉煤灰反而使得基質的強度略微降低,但粉煤灰起到了填充空隙和毛細孔的作用,提高了基質的均勻性,降低了各截面上開裂荷載值的離散程度,有利于裂縫的均勻產生。當裂縫產生后,ECC中添加的合成纖維能夠在開裂處產生牽拉效果,使得ECC在繼續受力時不會因已有裂縫進一步擴展導致破壞,而是會繼續生成更多細密的裂縫,產生多縫開裂的現象。ECC使用的纖維為疏水的PE纖維或經過疏水化處理的PVA纖維,而疏水性會降低纖維與基質的粘結強度,更容易導致滑移。因此,在開裂后繼續受拉時,ECC的纖維并不會像其他纖維混凝土中的纖維一樣直接斷裂,而是經歷脫膠、滑移、拔出的過程,使裂縫寬度穩定增長。由于滑移時纖維與基質產生摩擦力,ECC開裂后的耗能能力得到顯著提升。ECC材料的設計并不是簡單追求強度的提升,而是通過人為設計更加均勻的基質,更易滑移的纖維,實現超高的延性與韌性,如同以柔克剛的太極拳,將外力巧妙化解。

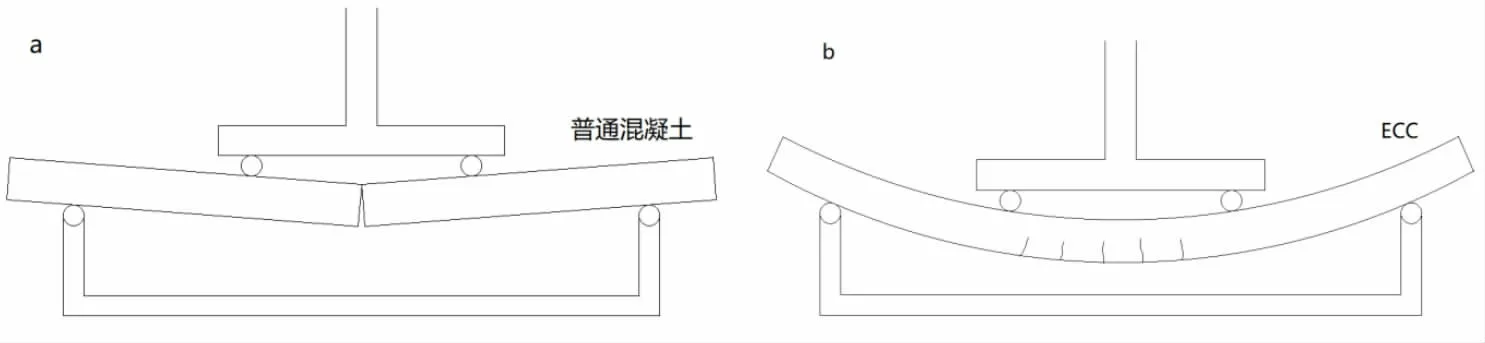

ECC顯著區別于普通混凝土的特征有:開裂后的應變硬化階段,破壞前的多縫開裂模式,破壞時的超高抗拉應變。在抗拉試驗中,當第一條裂縫產生后,隨著拉應變的繼續增加,普通混凝土的拉應力會迅速下降,而ECC的拉應力則會緩慢上升,直至完全破壞,這被稱為應變硬化。開裂后繼續受拉時,ECC的裂縫圖像如圖1所示,具有細而致密的特點。一般來說,飽和狀態多點開裂的ECC抗拉試件裂縫寬度不超過0.1 mm,裂縫間距不超過3 mm。ECC的多縫開裂特性使其擁有了更強的變形能力,普通混凝土的抗拉應變一般為0.01%,而ECC的抗拉應變普遍可達到3%左右,最高甚至能達到10%,超越了大部分金屬的抗拉延性。對于材料來說,更高的抗拉延性意味著更好的彎曲性能,普通混凝土和ECC的四點彎曲試驗結果如圖2所示,普通混凝土在彎矩作用下出現受拉區的脆性斷裂,而ECC試件在大變形下仍能彎而不壞,這也是它被稱為“可彎曲混凝土”的原因。

圖1 多縫開裂形態

圖2 脆性斷裂的混凝土與可彎曲的ECC

ECC的顯著優勢

相比普通混凝土,ECC有以下優勢:

1.對于具有應變硬化特性的材料,屈服(金屬等)或開裂(ECC)后承載能力的增加使其不會立即破壞,這使得人們有充足的時間在破壞前發現屈服或裂縫并及時采取措施。因此,使用ECC澆筑、加固結構可有效提升結構安全性,減少結構失效造成的生命財產損失。

2.在受到沖擊荷載作用時,普通混凝土就像玻璃,耗能能力不足,會產生脆性破壞,而開裂的ECC就像被子彈擊中的防彈玻璃,通過致密裂縫的生成消耗能量,因此ECC可表現出極強的韌性,在沖擊荷載的作用下能裂而不壞,可用于抗震、抗爆加固。

3.普通的鋼筋混凝土梁受拉區常出現混凝土開裂,裂縫滲水會導致受拉鋼筋銹蝕,對構件承載能力造成不利影響。由于ECC開裂后裂縫寬度小,其抗滲性能優于開裂后的普通混凝土。因此,使用ECC作為鋼筋保護層既可提升構件的承載能力與變形性能,也可有效避免混凝土開裂滲水導致的鋼筋銹蝕,提高結構的耐久性。

4.水泥基材料都具有不同程度的自愈合能力,這是由于在開裂后,基質中未水化的水泥等物質在外界水的作用下水化,起到了填充裂縫的作用。研究表明,水泥基材料的自愈合能力很大程度受到裂縫寬度影響,裂縫越小自愈合現象越明顯。實驗結果表明,ECC具有更強的自愈合能力,這一方面源于其細密的裂縫分布,另一方面也是因為ECC的水灰比較小,水泥含量比普通混凝土多。ECC的自愈合能力使其無需在輕微開裂時檢修,節省了建筑的維護成本。

ECC的應用領域

由于ECC具有出色的力學性能,它已被廣泛應用于土木工程中。

1.橋面板修補:ECC的首次工程應用是在2002年美國密歇根州的一項橋面板修補工程中。工程結束3年后,工程人員檢測修補位置的開裂情況,發現使用ECC修補的橋面板裂縫寬度維持在0.05 mm左右,而使用混凝土修補的橋面板裂縫寬度達到了3.8 mm。該工程證明了使用ECC作為結構表面的修補層可有效提升結構的適用性與耐久性,為后續更多的ECC修補工程提供了經驗。

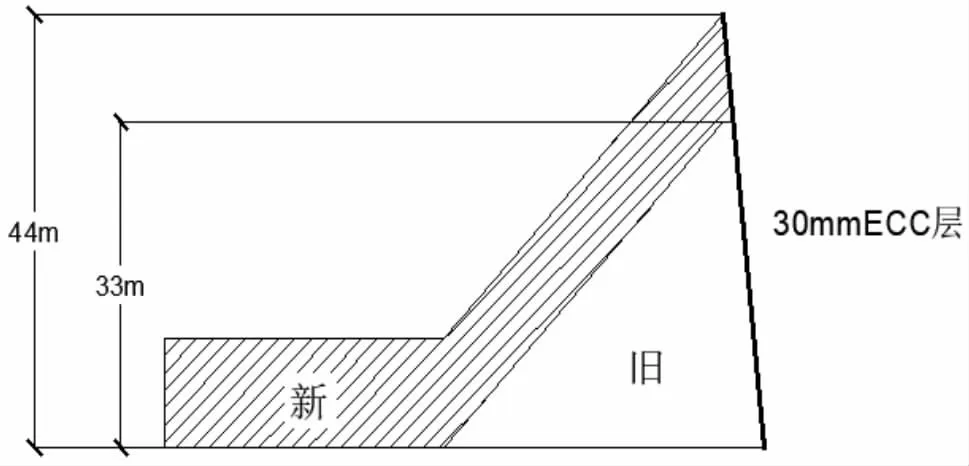

2.水壩、水渠的修補:日本廣島的Mitaka水壩已使用了60多年,存在多處開裂。2003年,工程師使用了噴射混凝土對其進行了維修,并在500 m2的混凝土表面噴涂了一層30 mm厚的ECC作為覆蓋層,如圖3所示。修繕后,ECC覆蓋層起到了抵抗水流侵蝕混凝土的作用。

圖3 ECC用于日本Mitaka水壩修補

2005年,日本Shiga縣的灌溉渠使用了ECC抹面加固和ECC噴射加固兩種方式進行加固。該工程同樣使用了普通水泥砂漿與高強聚合物水泥砂漿加固作為對比,后續調查結果表明,這些材料加固部位出現了裂縫,但兩種ECC加固方式均未見裂縫。

3.建筑外墻面加固與修復:建筑外墻的破損常常會導致面層墜落,對過往行人的安全造成威脅。對于破損的外墻,采用普通砂漿加固并不能有效解決問題。由于ECC在溫度變化下具有良好的抗裂性能,2014年開始,在我國山東與河北省的若干建筑中嘗試使用ECC加固的建筑外墻,起到了提升建筑耐久性的作用,同時也可減少模板的使用,節省人力與工期。試驗與實踐均證明,使用ECC進行修復后,建筑外墻在30個月的持續監測中都未出現破損,提升了建筑耐久性。

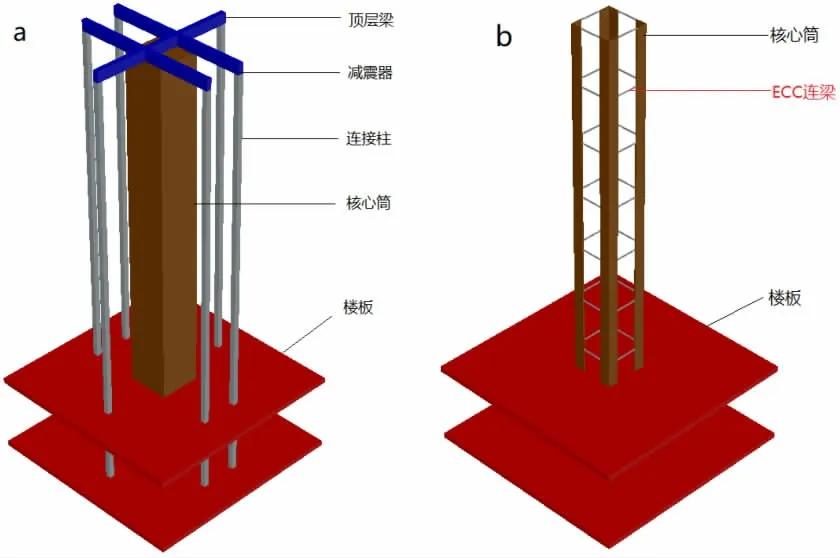

4.高層建筑抗震構件:ECC還被用作高層建筑的抗震元件。典型的高層自定心框架結構頂部梁端需通過減震器與柱連接,以實現結構的自定心,如圖4-a所示。這樣的設計既增加了材料的使用,加長了工期,也減小了建筑內部的使用面積,造成經濟效益的損失。圖4-b展示了一種使用連梁的框架-核心筒結構,可有效提升室內使用面積。然而,該結構對連梁的受力性能提出了嚴格的要求,如果使用普通鋼筋混凝土則需很高的配筋率,施工與檢修成本均較高。日本工程師提出,可使用ECC制作連梁提高結構的抗震性能,降低維護費用,并在東京的多座高層建筑中應用了ECC連梁,包括27層的Glorio-Tower,41層的Nabule Yokohama Tower,60層的Kitahama Tower。在2011年的地震中,三座建筑均受到了一定程度的影響,但并沒有出現任何損壞,驗證了ECC連梁的可靠性。

圖4 ECC用于高層建筑連梁

5.砌體結構抗震加固:砌體結構在我國有廣泛的應用與悠久的歷史。相對于鋼筋混凝土結構,砌體結構的抗震性能常較差,在地震中更容易倒塌。使用ECC加固砌體結構,可增強其耗能能力,提升其抗震性能。目前,西安、甘肅等多個省都已頒布ECC加固砌體結構的標準,上海市也已有若干使用ECC加固砌體結構的工程案例,且相關技術標準正在制定中,如圖5所示。

6.3 D打印:3D打印是一種通過模型數據逐層增加材料制造實體的方式,已被成功用于航天、軍工、醫療等多個領域。隨著我國施工人員老齡化的加劇,建筑工業化成為了建筑行業的發展趨勢,而3D打印技術是一種全新的建筑工業化技術,具有加快施工速度、節省人工成本等優點,因此建筑行業對3D打印建筑技術有著急迫的需求,催生了許多針對3D打印建筑的研究與試驗,圖6展示了一種3D打印的混凝土結構。然而,由于材料、機械等方面的研究尚不成熟,3D打印技術在建筑行業的應用仍處于起步階段。ECC中沒有粗骨料,力學性能又十分出色,因此十分適合用于3D打印建筑。國內使用ECC進行3D打印的研究也已經起步,可以預見,ECC將在3D打印材料中占據一席之地。

圖5 噴涂ECC用于砌體結構加固

圖6 3D打印混凝土結構

隨著結構技術和材料科學的革新,傳統的工程材料越來越難以滿足新的工程建設需求,ECC的出現為建筑業的發展帶來新的機遇和空間。隨著研究人員對ECC研究的深入,相信可以克服這種材料的不足,達到技術與經濟的互惠,在材料生產與工程應用領域取得突破性的進展。