基于GIS和RS的南京市地表溫度動態變化研究

吳先譚

(成都理工大學地球科學學院,四川 成都 610059)

引言

近百年來,隨著城市化進程的加快,全球氣候也正在表現出以變暖為特征的變化,這對全球生態系統的結構、各國的經濟和政治領域都有重大影響[1]。而城市熱島(Urban Heat Island,UHI)是影響氣候變化的重要人為因素之一,已引起了專家學者們的廣泛關注[2],其是指城市表面的大氣溫度高于周圍的非城市環境,形成的原因主要是城市化[3]。但城市化又是社會發展的必然趨勢,因此對城市熱島進行研究以抑制或減緩其所造成的影響亟不可待。

目前,關于城市熱島的研究可分為大氣熱島和地表城市熱島2大類[4]。大氣熱島主要通過獲取有限的氣象站數據等,建立數學模型或使用統計方法分析城市熱島的分布[5]。隨著遙感技術朝著定性和定量的方向發展[6],其中遙感熱紅外數據廣泛應用于地表溫度(Land Surface Temperature,LST)的反演和城市熱島的檢索[7]。

南京市位于江蘇省西南部,是江蘇省會,自1978年改革開放以來發展十分迅速,2017年其城鎮化率達到了82.3%。城市建設和改造的高速進行極大地影響了南京市地表熱環境,因此,通過遙感技術研究南京市地表溫度的變化及其影響機制具有重要的科學意義和實踐價值。

1 研究區概況

南京市,是江蘇省省會,位于E118°22′~119°14′,N31°14′~32°37′,東與江蘇鎮江、揚州、常州3市毗鄰,西與安徽省滁州、馬鞍山市鄰接,南鄰安徽宣城市,位于江蘇省西南、長江下游地區。市域南北長、東西窄,呈正南北向,被長江貫穿分為南北2部分。國土總面積為6587.02km2。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

對于遙感數據,目前ASTER、MODIS、Landsat系列影像等,是地表溫度研究的主要數據源。MODIS分辨率相對較低,無法滿足城市尺度上的熱島效應研究,而ASTER影像雖然分辨率高、熱紅外通道多[8],但啟用的時間比較晚、衛星周期長、相關數據少、價格較高等均限制了其在熱環境方面的應用。

本文選取Landsat5和Landsat8數據進行地表溫度的反演,在反演過程中還用到了MOD021KM、MOD11A1產品數據,前者用于計算中間參數大氣水汽含量,后者用于地表溫度反演結果的精度驗證。對于其它數據,本文還用到了DEM數據。在對數據進行預處理時,將所有數據均統一投影到WGS_1984_UTM_Zone_50N。

2.2 研究方法

2.2.1 覃志豪單窗算法(MW)

覃志豪單窗算法(MW算法),是覃志豪等在地表輻射傳輸方程的基礎上,針對Landsat TM第6波段提出的地表溫度反演算法[9],在經過了一系列的假設簡化后,有效避免了輻射傳輸方程算法對實時大氣廓線的依賴問題,并且只需要3個參數便可達到較好的反演效果,即大氣透射率、大氣平均作用溫度以及地表比輻射率。具體公式:

Ts=[a(1-C-D)+(b(1-C-D)+C+D)Tsensor-DTa]/C

(1)

C=ετ

(2)

D=(1-ε)[1+(1-ε)τ]

(3)

Tsensor=K2/ln(1+K1/Lsensor)

(4)

式中,Ts為地表溫度;Tsensor為熱紅外波段亮度溫度;K1、K2可以從*_MTL.txt文件中查詢;Ta為大氣平均作用溫度;Lsensor為熱紅外波段輻射定標之后的輻射亮度值;ε為地表比輻射率;τ為大氣透過率;在Landsat TM數據中,a=-65.355351,b=0.458606。

2.2.2 地表溫度分級

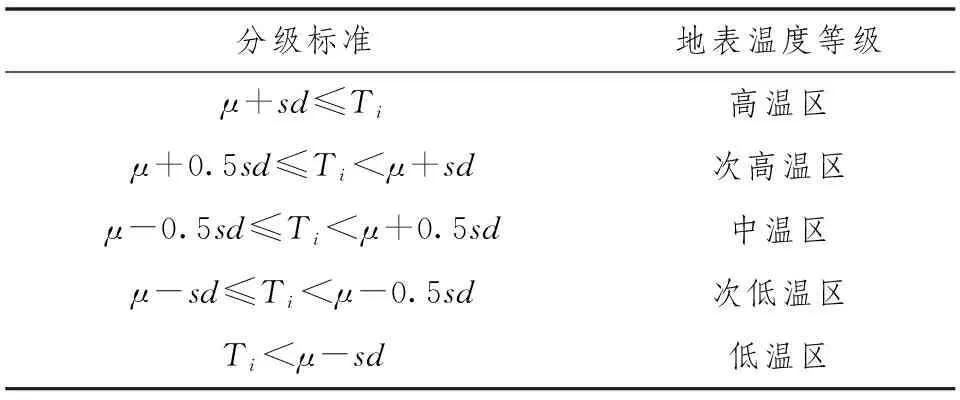

將每一年份選取出的精度最高的溫度反演結果進行分級,為了便于分析以及減少所使用影像的獲取時間不同的影響,對地表溫度反演結果進行歸一化,見式(5),將原始溫度值映射到(0,1)之間,再利用均值-標準差法,分級標準見表1。

(5)

式中,Ti為像元i地表溫度歸一化后的值;Tsi為像元i地表溫度值;Tsmax、Tsmin分別所有像元中最大和最小地表溫度值。

表1 地表溫度分級標準[10]

3 地表溫度動態變化分析

3.1 面積變化分析

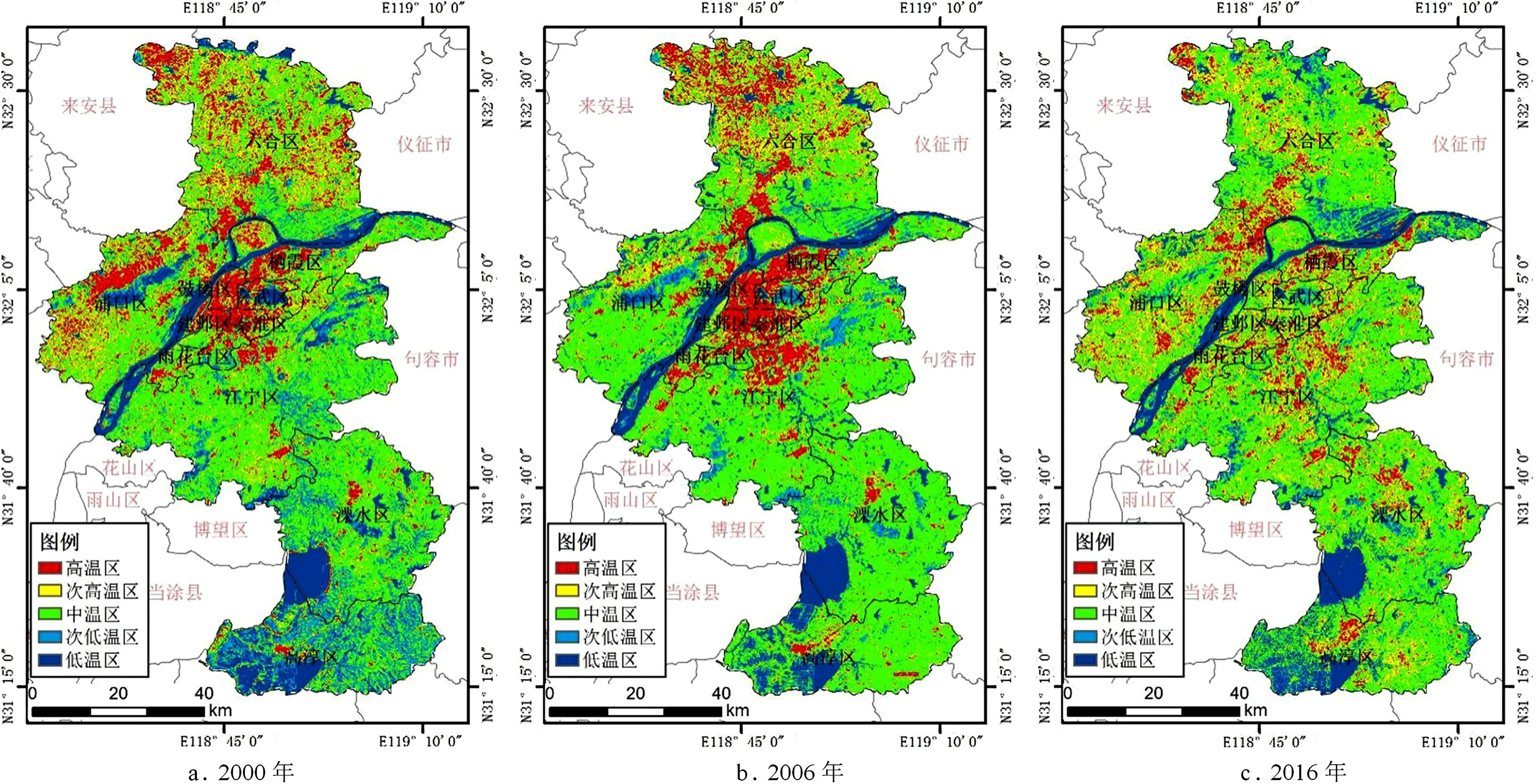

將歸一化之后的反演結果劃分為高溫區、次高溫區、中溫區、次低溫區、低溫區,最后生成研究區2000年、2006年、2016年的熱力等級分布圖,見圖1。

圖1 南京市地表溫度分級圖

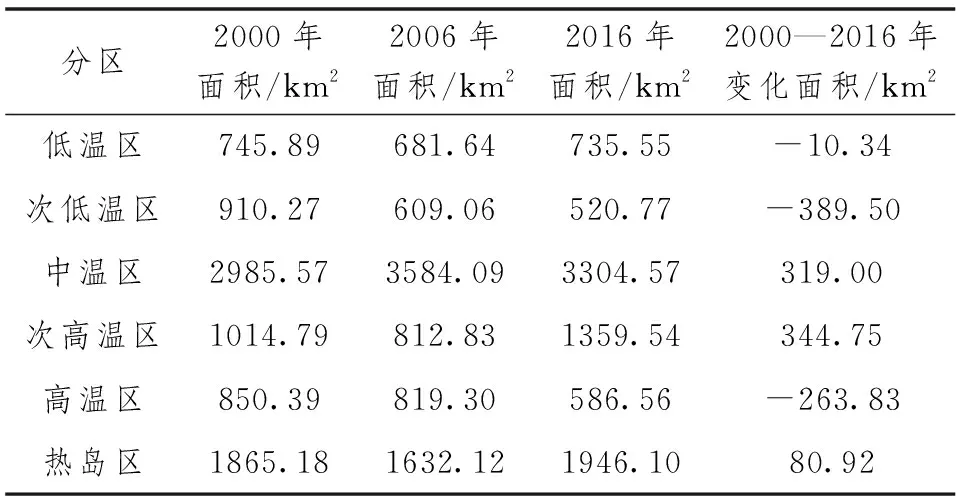

本文把高溫區和次高溫區劃分為城市熱島區,并分別統計3a里各區的面積以及2000—2016年總面積變化情況,見表2。

由表2可知,2000年、2006年、2016年南京市大部分地區屬于中溫區。2000—2016年南京市低溫地區面積先減少后增加,分別為745.89km2、681.64km2、735.546km2,到2016年低溫地區比2000年減少了10.34km2;次低溫地區在變少,較2000年少了389.50km2;中溫地區先增加后減少,共增加了319km2;次高溫地區面積呈先減少后增加的趨勢,共增加了344.75km2;而高溫地區逐年減少,較2000年減少了263.83km2;2000—2016年間熱島區面積先減少后增加,分別為1865.18km2、1632.12km2、1946.10km2,共增加了80.92km2。整體來看,高溫區面積減少,且趨勢較明顯,但是低溫區和次低溫區面積也在減少,中溫區和次高溫區的面積增加了,熱島效應并沒有得到緩解。

表2 南京市各地表溫度等級面積統計

3.2 轉移情況分析

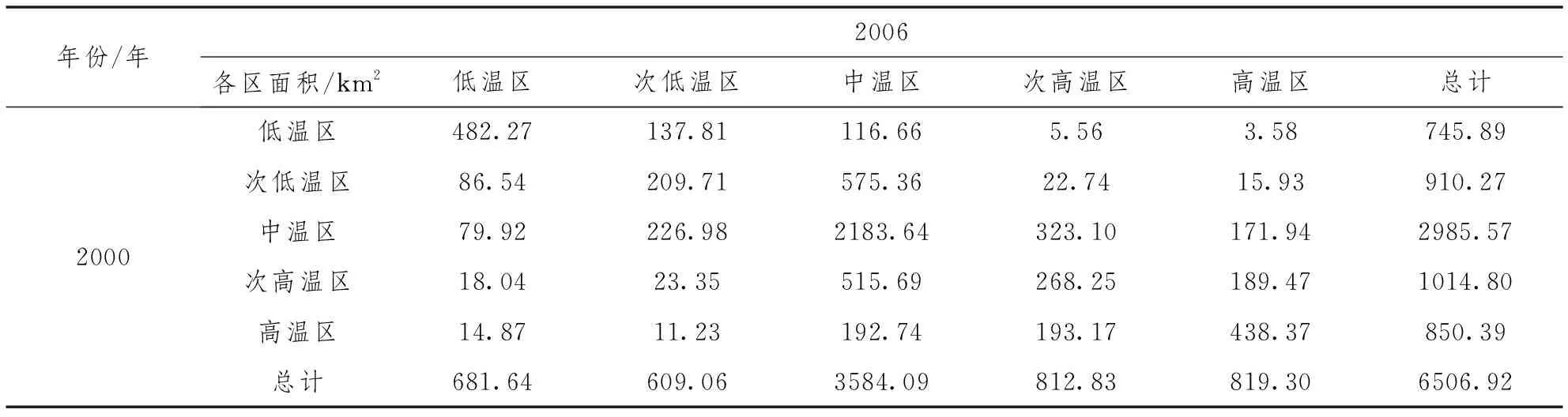

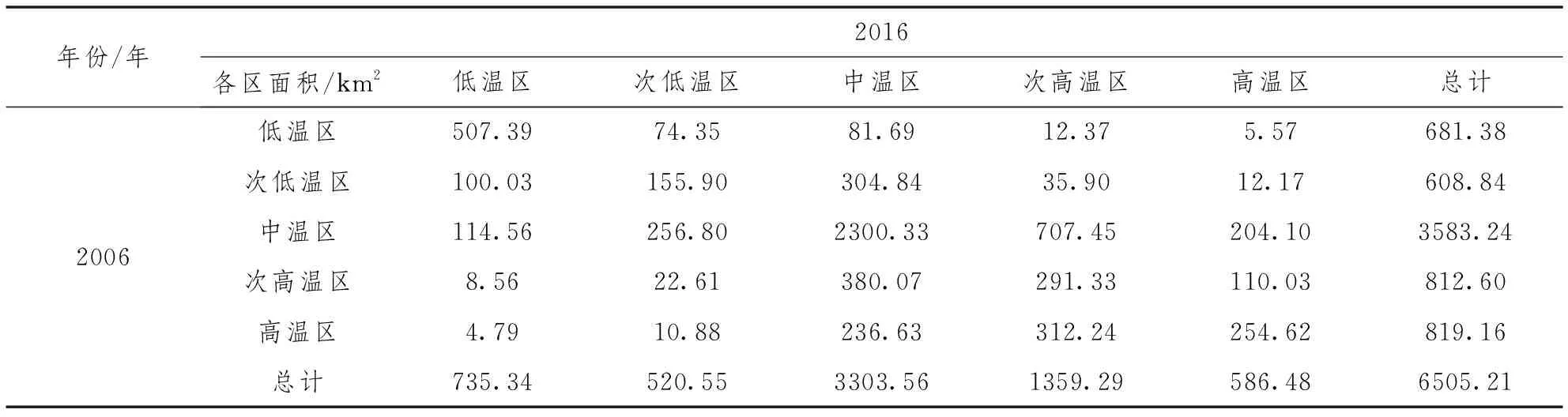

為了更加清晰了解地表溫度的變化情況,對2000—2006年、2006—2016年各溫度分區的轉移情況進行統計,見表3、表4。

在2000—2006年,對于低溫地區,有137.81km2改變為了次低溫區,有116.66km2升溫變成了中溫區,而由低溫地區直接升溫變為次高溫區的面積只有5.56km2,直接升溫變為高溫區的面積最少,為3.58km2;降溫變為低溫區的主要是次低溫區、中溫區,面積分別為86.54km2、79.92km2。次低溫地區升溫變為中溫地區的面積高達575.36km2;同時有226.98km2的中溫區溫度降低向次低溫區轉化,有137.81km2的低溫區溫度升高成為了次低溫區。2000年的中溫地區有323.10km2變為了2006年的次高溫區,226.98km2變為了次低溫區;而且有575.36km2的次低溫地區和515.69km2的次高溫地區變為了中溫地區。對于次高溫地區,降溫變為中溫區的面積最大;同時由中溫地區溫度升高變為次高溫區的也最多。高溫地區區降溫變為次高溫區的有193.17km2,變為中溫區的有192.74km2;分別有189.47km2、171.94km2的次高溫地區和中溫地區溫度升高,變為高溫區。

表3 南京市2000—2006年溫度分級面積轉移矩陣

表4 南京市2006—2016年溫度分級面積轉移矩陣

在2006—2016年,低溫地區有74.35km2向次低溫區變化,有81.69km2向中溫區變化,12.37km2的低溫地區溫度增加較快直接轉為次高溫區,5.57km2直接變為高溫區;主要有100.03km2的次低溫地區溫度降低變為低溫區,114.56km2的中溫地區降溫變為低溫區。次低溫地區升溫為中溫區的面積有304.84km2;中溫區降溫變為次低溫區的面積有256.80km2。2006年的中溫地區有707.45km2溫度上升變為了2016年次高溫區;同時由次高溫區降溫變為中溫區的面積也最大,為380.07km2。對于次高溫區降溫變為中溫區的面積最大;由中溫區溫度升高變為次高溫區面積也最大。高溫地區有312.24km2降溫為次高溫區,有236.63km2降溫為中溫區;有110.03km2的次高溫區升溫變為高溫區,204.10km2的中溫區升溫變為高溫區。

4 結論

將反演的地表溫度進行歸一化并劃分為5級后,分析2000年、2006年、2016年南京市地表溫度的動態變化情況,發現到2016年除了次高溫區、中溫區面積增加外,其余等級的溫度分區面積都在減少。熱島區面積呈先減少后增加的趨勢,且增加量大于減少量,到2016年共增加了80.92km2。

通過分析2000—2006年、2006—2016年的溫度分區轉移矩陣發現,對于低溫區的轉入和轉出情況:在2個時間段內南京市低溫地區都主要向次低溫區和中溫區演化;2006年南京市的低溫區主要由2000年的次低溫區、中溫區溫度降低轉變而來,2016南京市的低溫區與上一個時間段有相同規律,也主要由2006年的次低溫地區、中溫地區轉變而來。有此規律的還有次高溫區、高溫區。