“基金賺錢基民不賺錢”的秘密

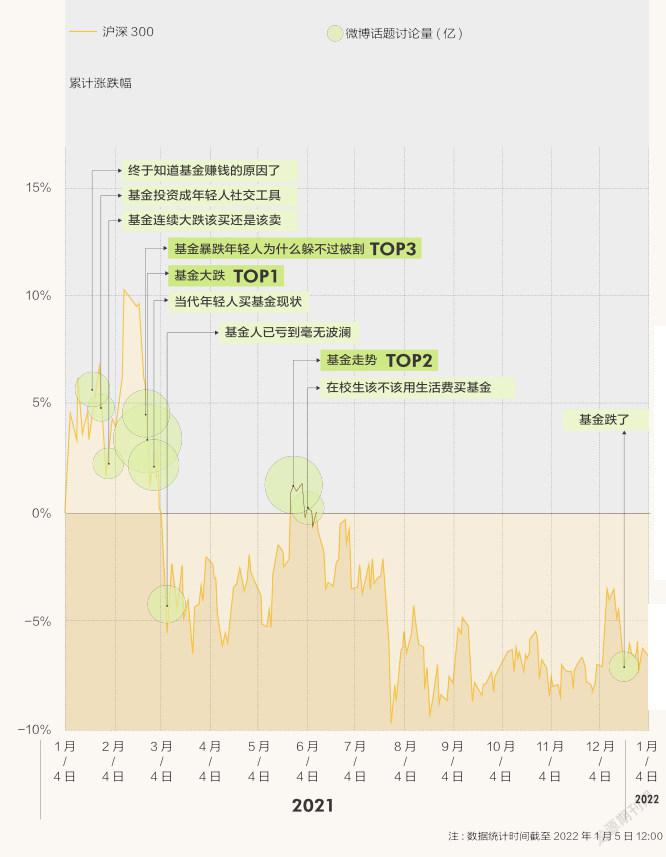

2021年是基金火爆的一年,“全民買基”的熱情也蔓延到了社交媒體上。在微博熱搜榜上,有92條熱搜和基金有關,其中,話題閱讀量超億的就有19條。

過去一年,白酒、醫療、新能源無疑是熱門基金板塊,但都經歷了幾輪波動。以“醫藥女王”葛蘭管理的“中歐醫療健康”和“中歐醫療創新”為例,截至2022年1月20日,兩只基金均已跌破2021年低點,這意味著基民從2021年任意時間點買入并持有到現在,都會遭遇不同程度的虧損。

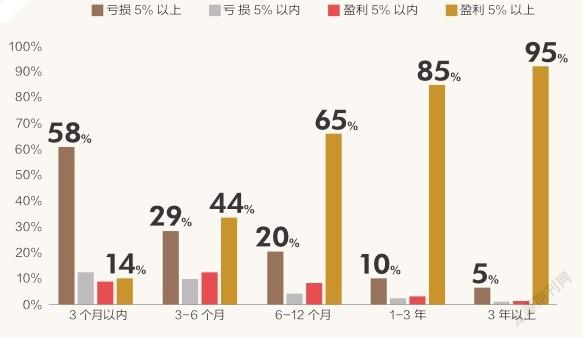

事實上,在基金領域的投資,一直就存在“基金賺錢基民不賺錢”的現象,數據顯示,2006-2020年的15年間,偏股型基金指數累計漲幅達1295%,年化收益率超過19%。但大部分基民是虧損的,究其原因,是因為大部分基民持股時間短,且喜歡頻繁交易,追漲殺跌。MOB研究院的統計表明,持倉不足3個月的股民中,7成都會虧損,且一半的人虧損在5%以上。

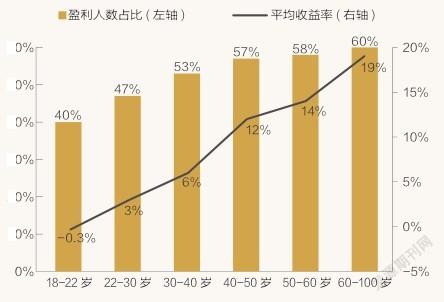

不僅如此,沒有專業判斷能力的基民,往往容易被營銷,在高點買入。比如在享受2019年、2020年的漲幅收益后,2021年上半年,機構投資者選擇贖回基金份額,而90后基民卻紛紛跑步入場,淪為高位站崗的“韭零后”,相比之下,70后、60后的基金收益明顯要高于90后,因為經過市場的歷練,他們更明白投資中和時間做朋友的意義,持倉也較穩定。

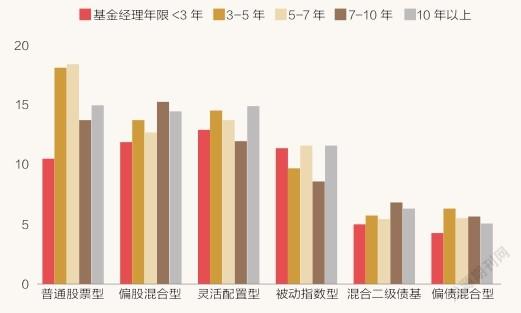

基金經理的收益表現上呈現了同樣的趨勢,一般來說,從業越久的基金經理超額收益率越高,從業時間小于三年的基金經理都是超額收益最低,從業時間大于十年的基金經理超額收益明顯更高,偏股的主動型基金的年化超額收益中位數可到10%。

基金經理的投資年限越長收益水平越高,主要是憑借豐富的市場經驗,它們對市場風格切換的把握度更強,控制風險的能力更強。

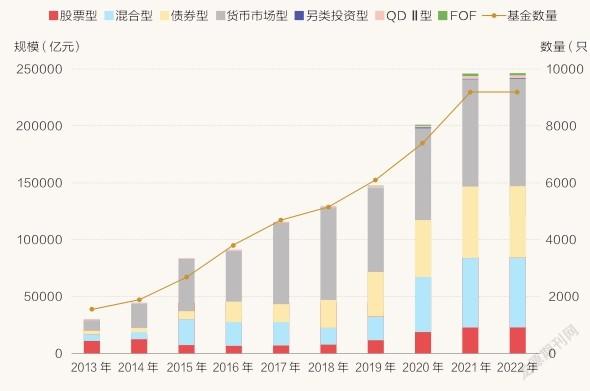

可以看到,伴隨資管新規到期和“房住不炒”的基調,未來居民資產向權益市場轉移將是大勢所趨,基金市場規模也水漲船高,Wind顯示,截至2021年 12月31日,我國共有公募基金9175只,規模達到24.6萬億,較2020年增加1772只,增幅達到19.3%。其中,股票型基金1752只,規模為2.26萬億,混合型基金3906只,規模為6.09萬億。

在眾多理財產品(渠道)中,“固收+基金”的組合,收益可觀且風險適中,以二級債基和偏債混合基金為例,2010 年以來的年化收益分別為 6.1%、6.3%,高于百城住宅均價的 5.3%,未來有望替代地產,成為居民資產配置的主流選擇。

數據來源:Wind、DT財經、東吳證券、Mob研究院等

整理:記者何欣 制圖:美編甘麗芳