365天不落幕,公共文化服務“出圈”

向煜

下班后在軌交站借一本心儀的書,周末午后去聽一場漲知識的免費講座,或者帶著孩子一起讀繪本、編繪本、畫繪本......多姿多彩的文化生活讓人民的幸福飽腹感陡升。

近年來,蘇州工業園區致力構建普惠性、高質量、可持續的城市公共文化服務體系,著力于全方位、多元化滿足人民向往美好生活的精神文化需求。我們切身體會到,通過矢志不移地堅持文化改革與創新,園區的文化軟實力大幅提升,公共文化服務水平顯著提高,不斷提升著廣大市民的文化獲得感和幸福感。

如今,生活在園區的市民讀書越來越方便了——各類圖書館(室)、24小時智能圖書館等閱讀服務點283個,“一公里閱讀圈”實實在在落地;文化氣息更醉人了——園區初步實現“十分鐘文化生活圈”,文化設施星羅棋布,每年舉辦公益文化藝術活動數千場次,受惠市民近千萬人次;文化與科技結合更密切了——借助“園區文化云”,很多文化服務可以“一鍵預約”,就像網購一樣便捷......

優質精準得人心

蘇州工業園區公共文化中心作為園區公共文化服務發展的“主陣地”,自2019年成立以來,緊緊圍繞建設“人文之城、精神家園”的宗旨,以全民閱讀、全民藝術普及、全民美育為主要抓手,面向群眾、面向高校、面向產業開展特色服務,為園區市民的美好生活注入更多精神文化滋養。

“2018年,為了進一步理順圖書館、文化館、美術館體制機制,更好地發揮‘三館’在園區文化事業發展中的引領帶動作用,提高園區公共文化服務體系運轉效率,加強園區文化人才隊伍建設,于是,園區整合了‘三館’資源,成立了園區公共文化中心。”園區公共文化中心相關負責人告訴記者,三年來,他們一方面不斷提升園區公共文化的標識度、美譽度,著力打響具有國際特色、時代特征和園區風格的“江南文化”品牌,另一方面在為市民提供普惠、均等的公共文化供給外,不斷自我加壓,朝著公共文化優質與精準的目標奮進。

以園區圖書館為例,在實現閱讀均等化普及后,又開始更多地探索以定制館藏實現精準服務。針對很多上班族無法在工作時間前往圖書館(室)借閱圖書,2018年,園區圖書館推出首家位于星海廣場的24小時智能圖書館,隨后陸續在軌交站、產業園、旅游度假區、社區等多個人流密集處實現布點。

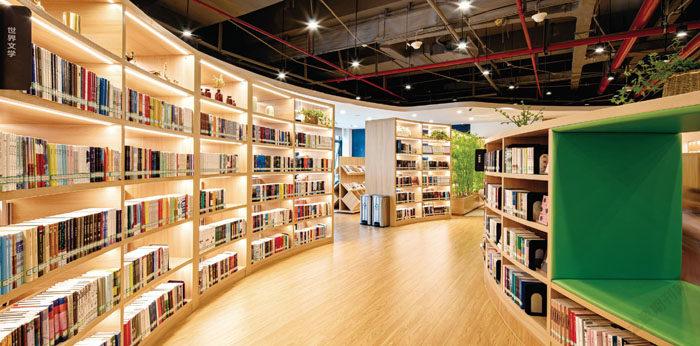

“圖書館還以‘一館一品’的品牌標準來定義每一個新建的閱讀空間。”比如,讀者在24小時智能圖書館(創意產業園館)會看到創新創意、軟件與互聯網圖書專架,在傳媒館能看到文旅主題圖書專架,在北部市民中心圖書館能享受獨特的人文藝術空間。

文化設施關乎城市品位和未來發展,更關涉民生幸福,所以優質精準更應體現在文化設施建設方面。2021年,北部市民中心的正式運營,讓園區北部市民享受到了“家門口”的文化盛宴。實際上,在打破行政區劃限制規劃北部市民中心的同時,園區還規劃布局了南部、東部、西部市民中心,計劃通過3到5年的精心打造,形成一個服務更加優質精準,供給更加均衡均等,群眾更加滿意向往的公共文化服務體系。

品牌創新贏優勢

三年發展,園區公共文化中心先后獲得了“國家一級圖書館”“全國最美圖書館”“國家一級文化館”等稱號,并多次取得中共中央宣傳部“五個一工程獎”、江蘇省“五星工程獎”等群文獎項。碩果累累的背后,是他們堅持以創新贏得發展優勢。

為了讓公共文化服務更深入人心,傳播更有力度,園區公共文化中心推出系列公共文化品牌。“我們一直在豐富園區文化服務供給,但光有供給是不夠的,我們必須要讓市民知道區內有哪些文化服務,所以我們根據服務的內容進行了統籌歸類,形成系列品牌,讓市民可以根據自己的喜好,更便捷地了解到相關服務信息。”該負責人說。

2021年,為了更好地整合資源,公共文化中心推出了“行走文化季,邂逅園區韻”品牌,圍繞“文旅風向季”“江南游藝季”“先鋒一百季”“藝術有戲季”四大主題,每季度發布“當季文化流行風向標”,不僅能讓居民感受到園區的文藝氛圍,也為游客端出具有園區特點的“江南文化”體驗大餐。

“同時形成了‘書香匯園區’‘藝術浸園區’‘文旅行園區’三大品牌矩陣,分別對應了‘愛閱之城’‘藝術之城’和‘人文之城’的內涵,旗下還分別有包括萬物皆可讀、金雞湖藝術大賞、百‘藝’大咖秀等服務內容和子品牌。”比如,在閱讀方面,中心就以新落成的北部市民中心圖書館為主體,策劃了特色文化品牌

“北°”。“它既體現了蘇州籍唐代詩人陸龜蒙筆下‘向水而生,擇善而渡’的江南水鄉生活圖景,同時‘°’又與‘讀’諧音,恰到好處地體現了江南城市書房的人文涵養。”

每一個品牌都獨具匠心,每一個品牌的內容又都與市民息息相關,據透露,2022年度,中心將以“文化園區,美好共生”為品牌季核心,打造前沿對話、高雅藝術、新潮市集、先鋒作品等文化風向標。

科技賦能新玩法

聚焦“科技+”,園區公共文化可以說是線下線上服務兩翼齊飛。

“書香園區”是園區人最為熟悉的App之一了,除了將借閱功能搬到了線上,此前圖書館還推出了一項名為“我要推薦”的新功能。“在這一功能下,讀者可以推薦想閱讀但暫時又借不到的圖書,圖書館在收到該‘訂單’并進行評估后,將第一時間進行圖書采購,并以投遞的方式將圖書寄送到距離讀者最近的投遞點,大約10個工作日后,該讀者即可成為該本新館藏的首位讀者。”

這樣貼心的線上“新玩法”誰會不愛呢?當然,公共文化服務的線上創新不止于此。

該負責人還表示,“以‘園區文化云’平臺為例,我們建成了一個覆蓋園區、街道(社工委)、社區的三級公共文化平臺,整合園區各類文化場館、文化活動等文化資源,在統一的平臺上實現資源互聯和共享。”園區公共文化中心以數字政府建設為引領,整合云預約、云賞藝、云借閱“三朵云”公共文化自助服務平臺,打造更智慧的文化應用場景,24小時閉門“不謝客”,服務“不打烊”。

金雞湖美術館一年四大展覽是愛好者們翹首企盼的藝術“大餐”,除了蘇州本地市民外,長三角乃至全國不少地方的人們也都會特意前來“打卡”。“由于受疫情影響,很多粉絲可能無法場場來到現場,于是我們打造了‘云賞藝’平臺,開啟線上觀展新模式。”

打開該平臺,記者感受到了一個沉浸式移動展廳——720°全景展示,VR模式體驗沉浸,不僅仿佛親臨展覽現場,還能獲得更加豐富的感官體驗和情感體驗。值得一提的是,在云賞藝平臺上,除了當下正在進行的展覽,往期展覽也可以“一鍵直達”。

“云借閱”可提供海量圖書一鍵借閱功能,為用戶提供更加方便快捷的移動圖書閱讀體驗,“云預約”平臺則依托“園區文化云”,實現一鍵預約文化活動、一掌盡享書香資源、一鏡沉浸展覽場景。此外配合蘇州市“城市閱讀一卡通”工程,他們還進行了“蘇倉”讀者端建設,接入蘇州市公共圖書館資源共享平臺,讓園區居民共享蘇州大市圖書資源。

利用高科技發達和數字技術領先的優勢,園區公共文化中心會進一步將移動互聯網、大數據分析等技術應用于公共文化服務。“我們將推進‘園區文化云2.0版’‘書香園區’平臺升級改造,加強信息系統業務協同、數據聯動,以及云端數據挖掘、分析和應用。優化‘在線預約’‘圖書網借中心’等平臺功能,加強公共文化短視(音)頻、慕課等數字資源建設,提升數字資源總量、樣態和質量,打造公共文化資源庫群,豐富數字化供給。”相關負責人如是說。

據透露,未來園區公共文化中心還將策劃舉辦“云上市民文化節”,打造“域精彩、云賽場、云劇場、云展廳、云講堂、大美育、長三角、云市集”等在線云文化產品,為市民提供“一站式”數字公共文化服務。

“生態圈”注活力

“眾人添柴火焰高”,提升公共文化服務適用性,一家之力、一方之智往往微不足道。“我們有那么多的企業、那么多的人才可以參與到公共文化服務供給中來,我們要用足融合的力量,打造公共文化服務的‘生態圈’。”負責人向記者介紹。

北部市民中心圖書館是一個很典型的例子。“與‘中國最美書店’之一鐘書閣書店合作,引入‘圖書館+書店+咖啡吧’的新模式,打破了圖書館里學習與休閑的壁壘。一方面借助鐘書閣的設計和布置,把北部圖書館建造了一座面向居民和家庭的溫馨閱讀場所,成為新的‘網紅點’,另一方面,依托鐘書閣資源,實現書籍周周上新的目標。”此外,園區公共文化中心還與鐘書閣聯手在北部市民中心圖書館開展了各類活動,“我們了解市民需求,鐘書閣有辦活動的資源和經驗,兩者結合大大提高了市民的參與度與滿意度,同時還更好地打響了園區公共文化的品牌。”

三年來,園區公共文化中心一直致力于“牽手”社會資源。“在游客集中的地方,我們建設了文化館、圖書館分館,并與景區景點、咨詢服務點、游客集散中心功能相結合,提供最新的文旅活動信息和數字文化服務,完善和提升全區近140個旅游景區咨詢服務點、酒店商超、社區文化活動中心等公共服務屬性,開展閱讀推廣、文化演藝、非遺展示等活動,為旅游服務注入公共文化內涵。”

據悉,園區公共文化中心已經逐步建立起涵蓋19家酒店、商超、咖啡館、書店、銀行等組織的“園區閱讀聯盟體系”,并與誠品書店、蘇州中心聯合推出世界讀書日“閱讀尋寶”圖書漂流活動,將一批旅游景點、大型商業綜合體轉化為新型文旅空間,促使工商業空間不斷轉化,讓城市更具人文特質。

當然,園區公共文化中心還積極與“大咖”資源聯動。2021年,其聯合“知乎城市蘇州”推出“我在園區·發現美好生活”知乎話題大賽,吸引參與瀏覽量超120萬次,讓更多人知道了園區有多美。此外,從最初成立的“何建明文學工作室”“范小青與當代作家研究中心”,到主導賴聲川戲劇表演工作坊落戶園區,“名家效應”愈發凸顯。

說到“何建明文學工作室”,就不得不提2021年,園區公共文化中心聯合園區宣傳和統戰部、蘇州廣播電視總臺出品的三集廣播連續劇《丁香》。“我們以何建明《雨花臺的那片丁香》的文字為基礎,制作了這部廣播劇,以聲音為媒介,生動展現了蘇州籍烈士丁香與阿樂那段壯烈凄美的愛情故事。”

事實上,我們一直呼喚能夠有更多講述蘇州故事的作品登上舞臺,毋庸置疑其也需要多方合力。“未來,我們還將探索與國有院團、民營院團、行業協會、民非組織、社會機構等‘作品聯創、資源聯動、活動聯辦、信息聯通’的合作機制,制作推出講述蘇州故事、體現江南風骨、具有園區特色的主旋律扛鼎之作。”園區公共文化中心相關負責人強調。