食品銷售企業質量管理體系建設問題與建議

王向華,姚 歡,吳 晶,羅舒丹,杜 兵,于春來

(四川省食品檢驗研究院,四川成都 611731)

近年來,大型食品銷售企業已成為消費者購買食品最直接、最主要的場所,然而在各級抽檢中發現食品安全問題頻發,暴露出部分大型食品銷售企業食品安全意識淡薄,落實企業主體責任不到位等問題[1-4]。為深入貫徹落實“四個最嚴”指示要求,督促食品銷售企業全面落實《中華人民共和國食品安全法》《食品安全法實施條例》《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》等規定,對食品銷售企業進行體系檢查(全過程實施監督檢查)已成為市場監管部門履行食品安全監管職能、防范化解風險隱患的重要手段[5]。

1 體系檢查方案

檢查組對3家企業的6個門店、3個總部、3個配送中心開展體系檢查。專家組按照檢查要點通過交流詢問、現場查看、臺賬溯源、資料查閱和現場抽樣等方式開展全方位、全要素、全鏈條的檢查。為進一步驗證食品經營情況,現場抽檢包括香辛料類、蔬菜、水果制品和調味品等82批次樣品。

2 結果與分析

2.1 總體情況

3家食品銷售企業在食品經營許可管理、食品安全管理制度、食品安全追溯體系、人員管理、銷售過程控制和散裝食品要求等14個方面存在不同程度的問題和短板。主要原因是企業在法律法規認識方面存在識別不全面、信息更新不及時,在相關規定執行層面存在執行不系統、落實不到位,員工培養方面存在知識不系統、培訓不持續等多方面的問題。企業如果仍不能改變自身體系建設缺陷,及時更新食品安全法規知識和要求,并及時改進和有效執行落實,潛在風險將難以消除。

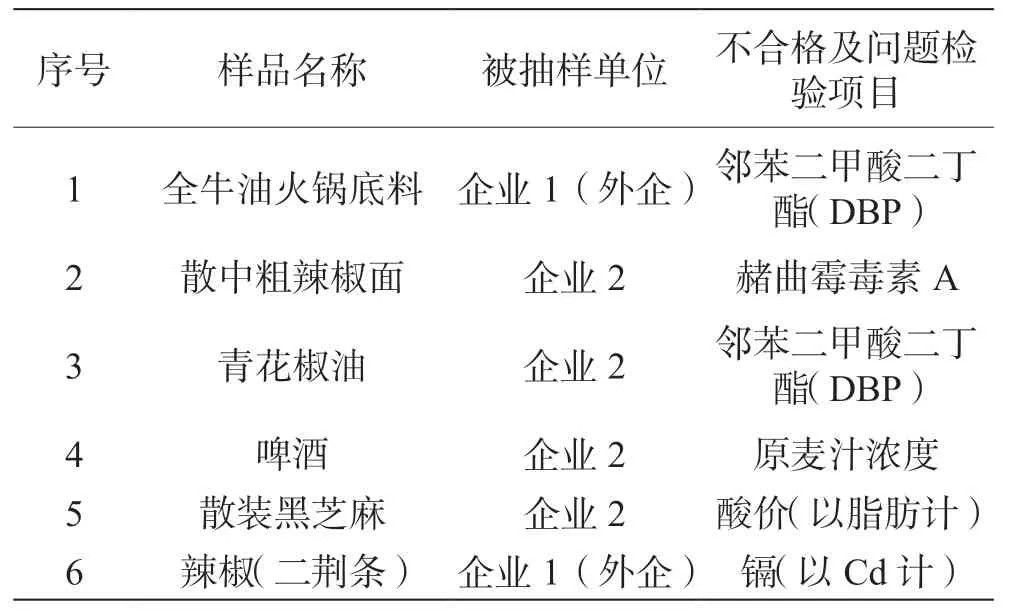

現場抽檢以問題為導向,結合近年國家市場監督管理總局公布的不合格樣品情況,共抽樣檢驗82批次樣品,涉及10個大類、32個細類。不合格及問題樣品6批次,總體不合格率高于7%,見表1。抽檢中火鍋底料、青花椒油均檢出鄰苯二甲酸二丁酯(Dibutyl Phthalate,DBP)超標情況,屬于風險監測重點關注的高風險指標,另有1批次散中粗辣椒面赭曲霉毒素A超標,可能是由于貯存不規范導致其發霉。

表1 驗證性抽檢不合格情況統計

2.2 食品銷售企業總部檢查情況

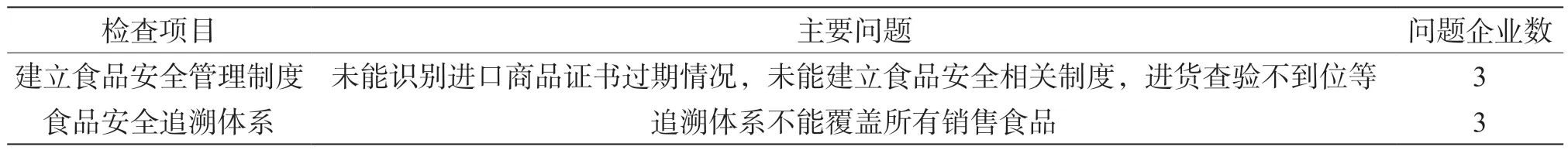

企業總部共42項檢查要點,含重點項11項,一般項31項。3家企業共發現7項不符合項,見表2。其中,重點項1項,主要問題是企業查驗進口產品檢驗檢疫證明或入境貨物檢驗檢疫證明等材料時未能識別證書過期情況;一般項6項,主要問題包括未建立直接接觸食品的工具、容器和包裝材料的管理制度、冷藏冷凍食品全程溫度記錄制度、商遴選制度等制度建設文件,未嚴格按規定查驗食用農產品相關證明材料。

表2 食品銷售企業總部主要檢查問題

2.3 食品銷售企業連鎖門店檢查情況

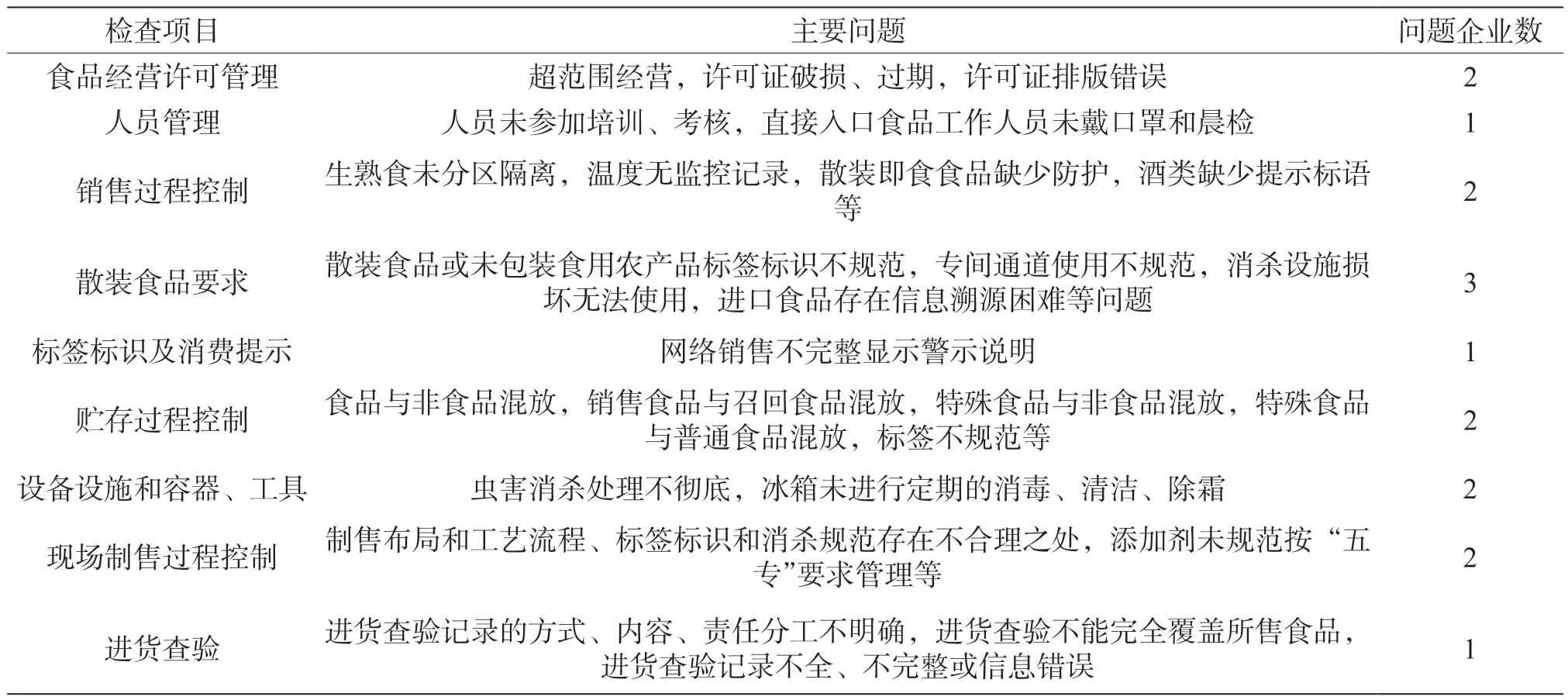

企業連鎖門店共74項檢查要點,含重點項23項,一般項51項。3家企業共6個門店發現59項不符合項,其中重點項15項,一般項44項,見圖1和表3。主要問題包括食品經營許可證過期、破損和未備注網絡銷售,超范圍銷售未經批準的食品原料,人員管理培訓不完善,冷藏冷凍設施設備沒有溫度記錄、消毒,散裝食品進貨查驗臺賬不能溯源或信息錯誤,“店中店”和聯營店管理不嚴格等問題。

表3 食品銷售企業連鎖門店主要檢查問題

圖1 食品銷售企業連鎖門店檢查情況

2.4 食品銷售企業配送中心檢查情況

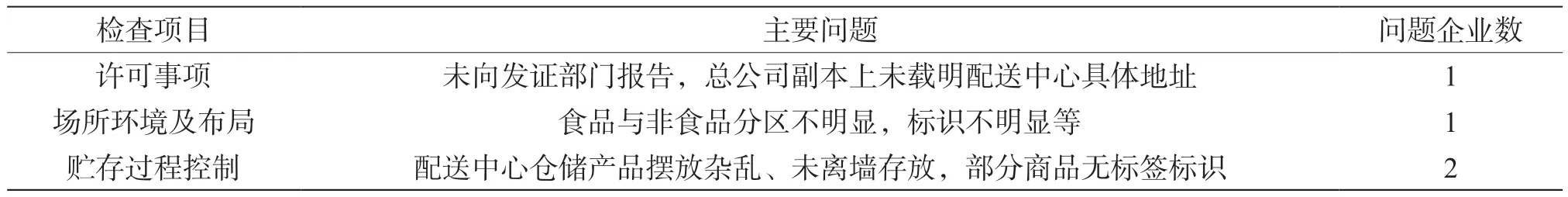

企業配送中心共42項檢查要點,含重點項14項,一般項28項。3家企業共發現13項不符合項,其中重點項6項,一般項7項,見表4。主要問題包括配送中心倉儲產品擺放雜亂、未離墻存放,部分商品無標簽標識,未向發證地市場監管部門報告,總公司副本上未載明配送中心具體地址。

表4 食品銷售企業配送中心主要檢查問題表

3 主要問題和風險分析

通過對體系檢查結果中問題企業數多項目(≥3)的統計分析,主要問題是未建立食品安全管理制度、食品安全追溯體系和不遵守散裝食品要求,在一定程度上客觀反映了企業普遍存在的一些問題,應引起監管部門和銷售企業的高度重視。

3.1 管理制度的建立與落實有待進一步加強

檢查發現企業在食品安全制度建立與落實上存在短板和不足,說明企業食品安全相關負責人在食品安全制度建設方面缺少體系建設思路,使其不能形成鏈條式的、全要素、全環節、可追溯和可執行的制度。表現在總部制定遴選供應商、進貨查驗、銷售過程控制、散裝食品要求、設備設施和容器、工具等方面僅制定框架性食品安全管理制度,缺少各環節可操作性的具體的制度規范,導致總部、門店、配送中心責任分工不清,無法建立適宜總部、配送中心、銷售門店相互關聯的食品安全管理制度以及持續有效運行和改進的措施。

風險分析:企業食品安全管理人員知識儲備不足,對相關法規、制度、標準、質量認證(China Quality Certification,CQC)體系以及危害分析與關鍵 控 制 點(Hazard Analysis Critical Control Point,HACCP)體系等學習不夠,缺乏與屬地監管部門持續溝通和交流,導致食品安全主體責任落實不嚴格、不到位。

3.2 聯營商/店中店自身管理亟待進一步強化

銷售企業采取出租經營場所、柜組等方式形成的“店中店”或(和)引進第三方商家聯營經營行為,缺乏有效的監管機制,現場制售風險隱患多。表現在專間人員消毒設施不完善、物流通道與人流通道交叉,調料品容器未加貼標簽,食品原材料、成品、包材等物品混放,未設置分區;添加劑未規范按“五專”要求,實行專柜、專人(加鎖)保管、專人使用、臺賬記錄、專用計量器具等管理制度,極易造成食品安全事件,需要重點關注。

風險分析:企業對聯營商和“店中店”管理缺少與之配套的管理制度和評價規范;聯營商和“店中店”未能依托超市大平臺提高自身食品安全管理能力,存在超市管理不涉及自身,就不能主動參與的思想。

3.3 食品安全追溯、進貨查驗記錄管理有待進一步深化

銷售企業未能嚴格遴選供應商,在查驗供應商資質證照、檢驗合格證或其他合格證明、配送清單記錄方面存在較大風險隱患,特別是一些進口食品,企業存在不能提供報關單、進口產品檢驗檢疫證明或入境貨物檢驗檢疫證明等。在記錄方面,企業在電子化記錄上投入較少,不利于企業自查和進貨管理。部分企業雖然有電子化臺賬,但在登記信息上存在不完善情況,造成產品無法溯源。

風險分析:企業對供應商資料審查要求不嚴,為節約成本采購小商小販或無資質供應商產品,查驗工作流于表面,供應商風險評價方面制度不完善,不能有效落實問題供應商跟蹤評價和有效管理;企業在對產品信息溯源認識不到位,信息化、電子化記錄上投入較少,難以持續投入軟件升級。

3.4 場所環境布局、設備設施使用管理尚需進一步完善

3家銷售企業專間、生熟食品銷售區域、貯存區域、冷藏庫等布局和功能分區和貯存方面存在生食、熟食區域不分,標簽標識不完善或錯誤,設施設備溫度監控不足、老舊,貯存區域分類分區不合理,場所面積與所存放食品品種、數量不匹配等問題。

風險分析:銷售企業人員為方便操作和提高工作效率忽視食品安全隱性問題;對于溫度控制設備溫度是否達到要求不關注;經營場所后倉或配送中心倉儲工作人員僅靠自身對貨物的知悉情況開展工作,簡化倉儲管理工作流程,不分區分類存放,不做標簽標識。

3.5 食品標簽標示/標識管理急需進一步規范

銷售企業未按國家法律法規和相關標準要求制定標簽/標識管理規定。大部分散裝銷售、未包裝銷售的食用農產品未按照《鮮活農產品標簽標識》(GB/T 32950—2016)要求標識,信息不全。部分自售自制、預包裝食品未嚴格按照《食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》(GB 7718—2011)、《食品標識管理規定》要求準確標識,進口食用農產品標簽信息不完整。

風險分析:雖然相關規定和標準對標簽標識進行了要素和內容規范,但沒有形成多種大類食品的體系要求,企業不能完全理解標簽標識規定,不清楚標簽如何設計;企業未充分意識到標簽/標識問題可能導致“職業打假人”索賠風險。

4 建議

4.1 健全企業責任制度,運用過程方法強化體系建設

食品經營企業要按照《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》(國家市場監督管理總局令第60號)的規定,進一步明確企業食品安全總監、食品安全員的職責和權力,注重制度落實,完善相關記錄,制定食品安全風險管控清單,建立健全日管控、周排查、月調度工作機制。加強食品從業人員管理、培訓和考核,提高從業人員基本素質。完善自查制度,形成閉環管理。

4.2 監管部門梳理重點難點,形成管理清單,實現差異化精準管控

梳理企業食品安全風險隱患和重點難點,針對企業管理體系等問題,可制定食品銷售企業管理體系建設實施規范或細則,幫助企業精準完善體系建設,加強日常內控管理。明確企業落實主體責任的內容和管理責任,實現差異化監管、精準管理、高效提升。

4.3 完善工作機制,增強食品安全監管工作的統一性和專業性

有關部門要嚴格按照《中華人民共和國行政許可法》《食品經營許可管理辦法》等有關法律法規實施監管,建立工作聯動、會商制度,統一核查標準,嚴格現場核查,增強食品安全監管統一性和專業性,切實提高食品安全監管水平[6]。

5 結語

食品安全是銷售企業的生命線,需要企業落實主體責任,建設好的質量管理體系。食品銷售企業體系檢查作為一種圍繞質量風險管控全過程進行的系統、全面、專業的檢查,是加強過程監管,發現和防范風險的有效措施。食品銷售企業要緊密結合“兩個責任”要求,結合自身發展實際情況,建立和完善自身質量體系建設和管理升級,推動自身食品安全“提質增效”。