基于耐久性要求的大體積混凝土貫穿裂縫化學灌漿工藝優化研究*

董宏波 班勇婷 毛江鴻 張 軍 鄭博宇 樊瑋潔 蔣 靜

(1.寧波市建設工程安全質量管理服務總站,315099,寧波;2.寧波市軌道交通集團有限公司,315111,寧波;3.浙大寧波理工學院,315199∥第一作者,正高級工程師)

混凝土結構材料自身抗拉強度低,致使大體積混凝土普遍存在開裂情況。文獻[1]指出,我國部分城市的混凝土屋面滲漏率高達95.33%,混凝土地下建筑滲漏率達57.51%。混凝土開裂后,裂縫處將成為有害離子侵蝕的通道[2-4],從而引起鋼筋銹蝕等耐久性問題。因此,對其進行裂縫修復時,將鋼筋與腐蝕環境進行隔絕對保障結構耐久性非常必要。

目前,普遍采用的混凝土裂縫修復方法有表面處理、化學灌漿法、自修復材料填充、電化學沉積及生物沉積法[5-7]。其中的化學灌漿法是技術成熟、工程應用最為廣泛的技術手段[8]。文獻[9]建議的混凝土裂縫化學灌漿工藝有鉆孔灌漿法、貼嘴灌漿法與鉆孔加貼嘴灌漿法。在工程中,化學灌漿法的灌漿修復效果以治理滲漏水為評價指標,較少考慮灌漿修復后是否會對鋼筋重新形成有效的耐久性防護。從耐久性角度出發,將鋼筋與腐蝕性離子有效隔絕是評價灌漿修復效果的重要指標。上述技術指標是保障修復后混凝土結構耐久性的關鍵,灌漿工藝和裂縫形態等因素均會不同程度影響灌漿修復效果。

目前,多根據施工經驗設計滲漏水治理方案,修復效果不確定性較高,常出現修復后二次開裂和復漏等問題[10-11],更無法保障鋼筋與有害離子的有效隔絕。因此,開展混凝土裂縫化學灌漿工藝優化試驗研究,探明不同裂縫寬度、不同裂縫深度情況下的灌漿修復效果,對指導工程實際有重要作用。因此,本文首先通過分析工程中實際應用的工程鉆孔灌漿工藝,遴選出可供優化的主要灌漿工藝參數,針對性設計優化試驗,探究各參數對灌漿修復效果影響。

1 試驗研究

為獲得基于耐久性要求的灌漿修復工藝,本文分三個階段開展試驗研究。首先,采用工程常用灌漿工藝對深600 mm的貫穿裂縫進行化學灌漿修復,掌握灌漿修復效果;其次,優化鉆孔深度和鉆孔間距兩個關鍵參數,考察其灌漿料極限覆蓋深度;最后,基于耐久性要求提出不同貫穿裂縫深度下的化學灌漿工藝要求。

1.1 試件設計

試件采用配合比如表1所示。其中,粗骨料采用粒徑為10 mm的石子,細骨料為天然河砂,拌合用水為自來水。試件尺寸為600 mm×600 mm×1000 mm,裂縫寬度設定為0.3 mm。

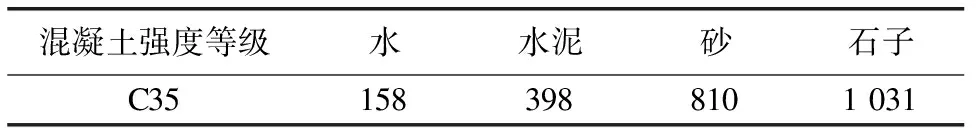

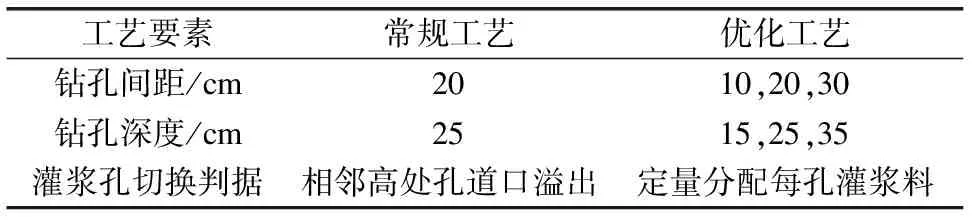

表1 混凝土配合比

1.2 裂縫制作與控制

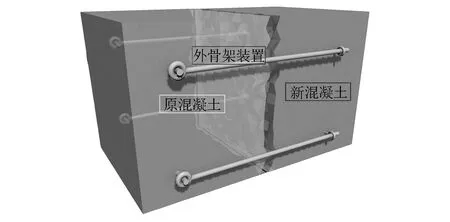

在相同的裂縫寬度、灌漿壓力、灌漿時間及漿液流動性情況下,裂縫傾角與混凝土界面形態對灌漿擴散半徑有較大影響[12],會導致常規預置插片法模擬的光滑裂縫與真實裂縫情況相差較大。因此,本文設計了一種混凝土裂縫制作方法與裝置[13],該裝置的結構示意圖如圖1所示。首先,對混凝土試件進行三點加載,使試件斷裂成兩部分;其次,以斷開后的試件為端模并在其基礎上重新立模澆筑成完整試件;最后,利用自主研發的外骨架裝置通過螺桿撐開新舊混凝土結合面。該方法可在試塊預定位置制作寬度可控的貫穿式裂縫,并能在灌漿修復后再次打開觀察裂縫面的灌漿修復效果。

圖1 仿真混凝土裂縫制作裝置

1.3 灌漿工藝及優化思路

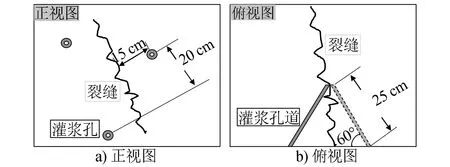

工程常用的混凝土裂縫灌漿孔鉆孔方案如圖2所示。

圖2 混凝土裂縫灌漿孔鉆孔方案

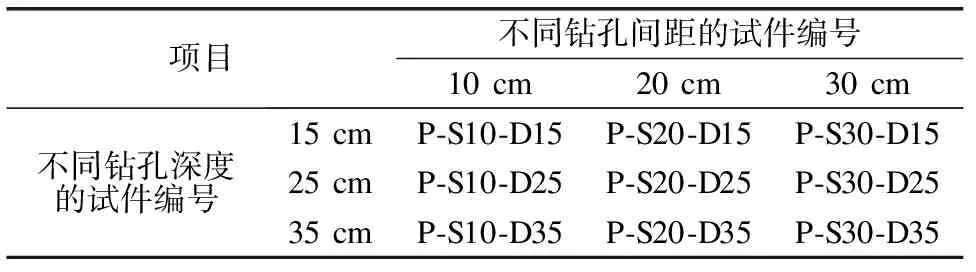

鉆孔位置布置在垂直距離裂縫15 cm處且沿裂縫方向間隔為20 cm,孔與混凝土表面呈60°夾角,鉆入混凝土內部25 cm。使用無機速凝水泥封堵表面裂縫。灌漿過程中從底部灌漿孔開始灌漿,當相鄰高處灌漿孔溢出灌漿料時切換灌漿孔。鉆孔化學灌漿法中影響灌漿效果的要素眾多,包括但不限于鉆孔排數、鉆孔深度、鉆孔間距、斜孔傾角、灌漿壓力及灌漿結束標準等,其中,鉆孔深度與鉆孔間距可通過操作標準進行嚴格約定。考慮實驗室條件及現場施工的可操作性,本文選擇鉆孔間距、鉆孔深度及漿料用量為優化要素,優化的參數如表2所示。

表2 混凝土裂縫灌漿工藝優化設計

依據表2混凝土裂縫灌漿優化設計進行試件編號,如表3所示。

表3 混凝土裂縫灌漿優化設計試件編號

不同的鉆孔間距、鉆孔深度、裂縫面積及裂縫寬度均影響總灌漿料用量。為消除各試件間總灌漿料用量差異的影響,提出了依據試件特性計算的總體相對灌漿料用量,即理論上完全填滿全部孔道及整個裂縫面的灌漿料用量,并優化灌漿孔切換判據為單孔相對灌漿料用量灌注完畢。計算方法為:

(1)

(2)

式中:

V,VS——分別為總體相對灌漿料用量及單孔相對灌漿用量;

D——裂縫寬度;

Lf,Lb,Lt,Lu——分別為前表面、后表面、上表面及下表面裂縫長度;

S——單個灌漿孔面積;

Lh——灌漿孔道長度;

n——灌漿孔數量。

2 試驗結果

2.1 不同灌漿工藝下的灌漿效果

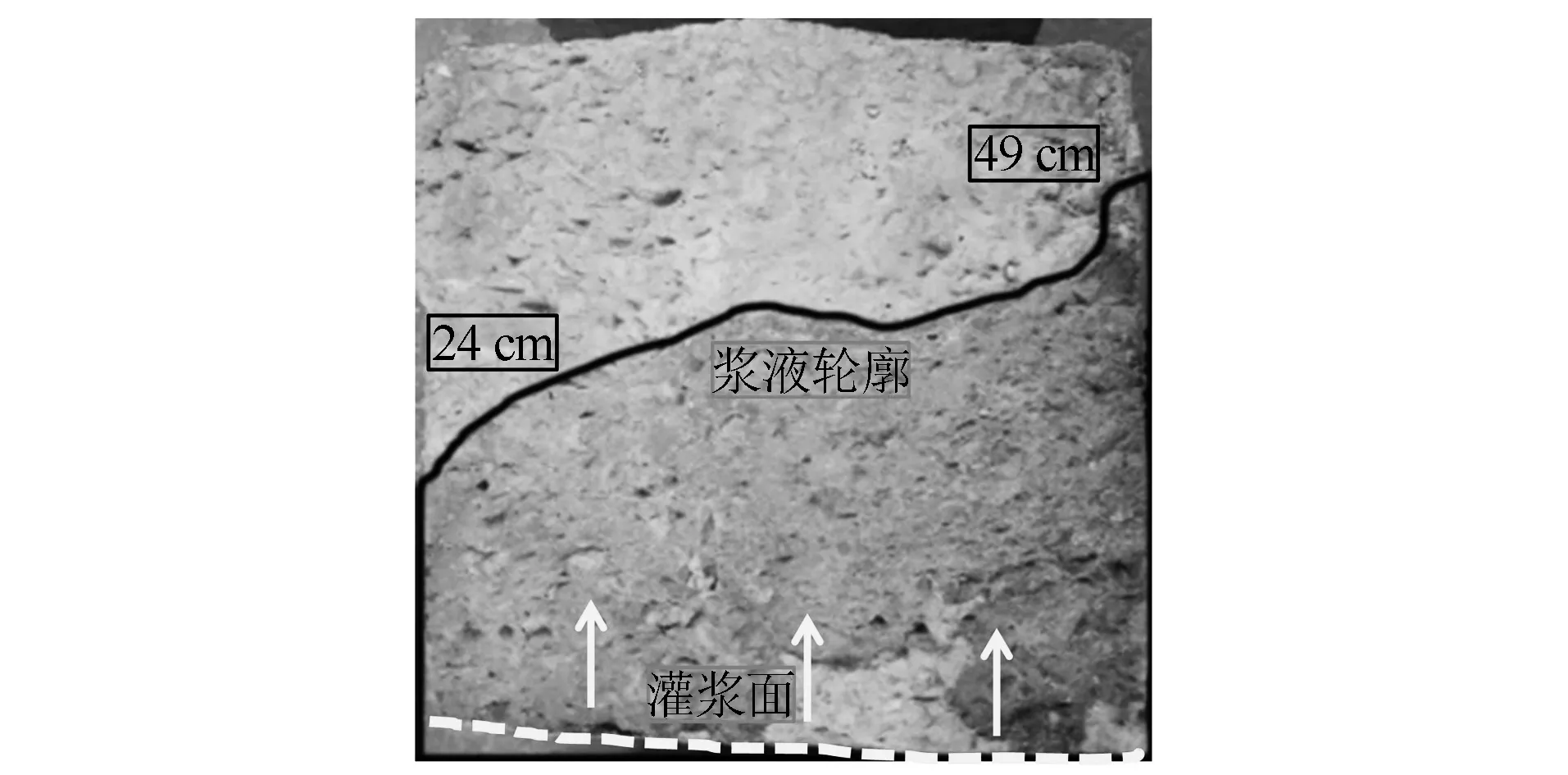

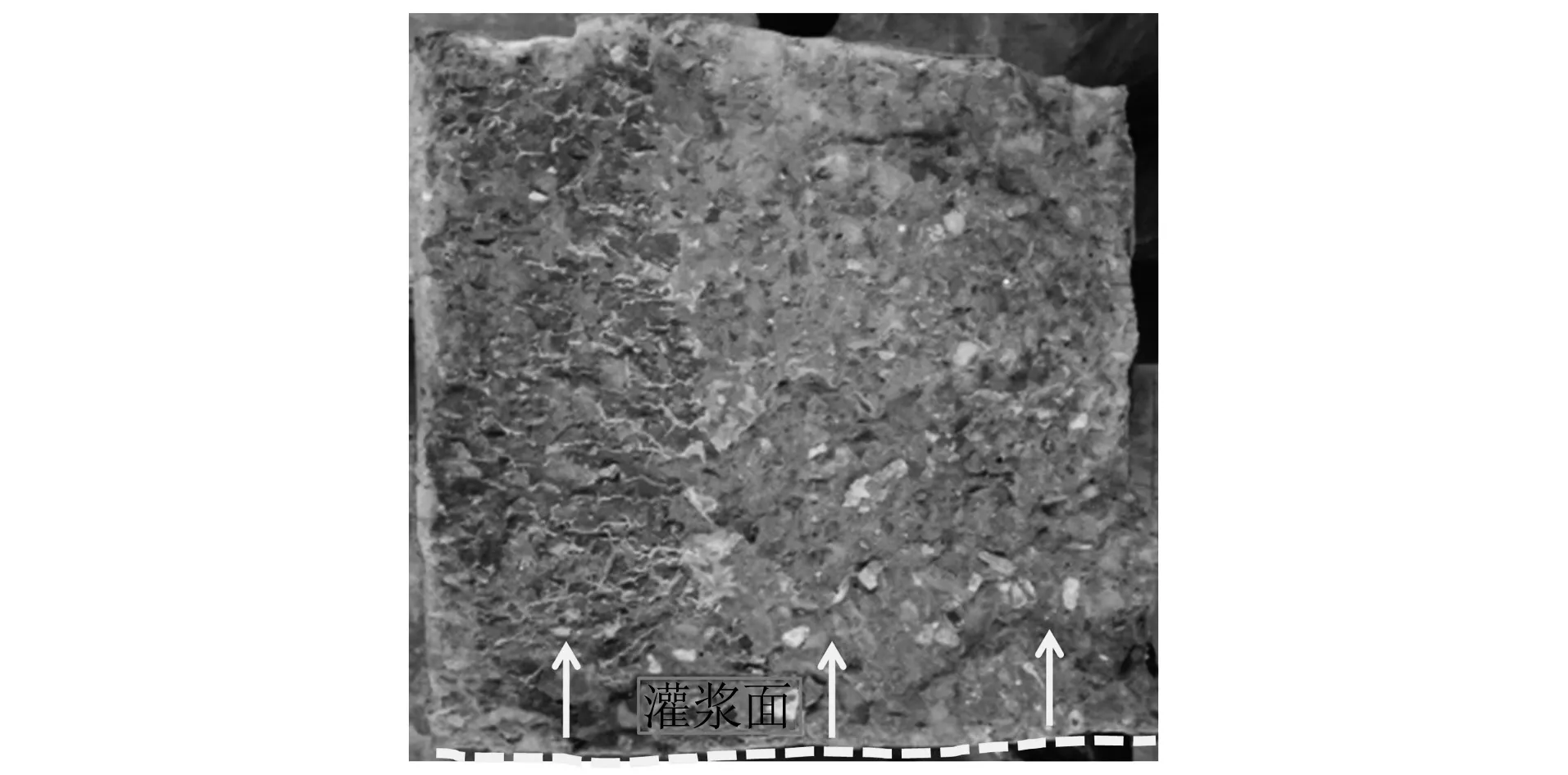

為了評估裂縫修復效果,等灌漿結束后,利用混凝土試件外側的螺桿將試件打開,直接觀測灌漿料在裂縫處的分布情況。圖3~5分別為O-S20-D25試件、P-S10-D25試件和P-S10-D35試件的灌漿效果。

圖3 O-S20-D25試件灌漿效果

圖中覆蓋區域呈較深色,且部分位置黏合強度較高,撕離出裂縫兩側混凝土呈現淺色,繪制漿液覆蓋區邊界線(圖中以黑線表示)。由圖3可知,常規工藝的修復深度在24 cm至49 cm之間。由圖4可知,較常規工藝縮小孔間距為10 cm后,P-S10-D25試件修復深度增大為41 cm至49 cm。由圖5可知,進一步增加鉆孔深度至35 cm后,整個試件被修復。由上述結果可知,改變鉆孔間距和鉆孔深度對灌漿效果有明顯影響。

圖4 P-S10-D25試件灌漿效果

圖5 P-S10-D35試件灌漿效果

2.2 鉆孔間距對灌漿效果的影響

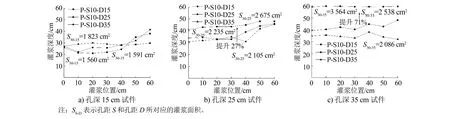

打開裂縫面后測量各位置的灌漿深度,繪制漿液輪廓線并計算漿液覆蓋面積。相同孔深下不同孔距的混凝土裂縫灌漿效果如圖6所示。

由圖6 a)可見,當鉆孔深度為15 cm時,不同鉆孔間距試件的灌漿效果接近,P-S30-D15的漿液覆蓋面積甚至高于其余鉆孔更密的試件,這說明當鉆孔深度較淺時,鉆孔間距對灌漿效果的影響較小。由圖6 b)可見,當鉆孔深度為25 cm時,P-S10-D25試件的漿液覆蓋面積較P-S30-D25試件的提升27%。由圖6 c)可見,當鉆孔深度為35 cm時,P-S10-D35試件的覆蓋面積較P-S30-D35試件的提升高達71%。由圖6 b)和圖6 c)可知,隨鉆孔間距減小,試件灌漿深度增大,這說明減小鉆孔間距有利于提升灌漿效果。

圖6 相同孔深下不同孔距的混凝土裂縫灌漿效果

2.3 鉆孔深度對灌漿效果的影響

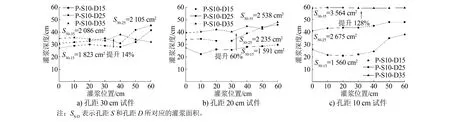

相同孔距下不同孔深的混凝土裂縫灌漿效果如圖7所示。

圖7 相同孔距下不同孔深的混凝土裂縫灌漿效果

由圖7 a)可知,當鉆孔間距為30 cm時,P-S30-D35試件的漿液覆蓋面積較P-S30-D15試件的提升僅14%。由圖7 b)可知,當孔間距為20 cm時,P-S20-D35試件的覆蓋面積較P-S20-D15試件的提升60%。由圖7 c)可知,當鉆孔間距為10 cm時,P-S10-D35試件的漿液覆蓋面積較P-S10-D15的提升高達128%。這說明鉆孔間距越小,增加鉆孔深度后的灌漿效果才明顯。在三種鉆孔間距情況中,鉆孔深度較深試件的漿液覆蓋面積均大于鉆孔間距較淺的試件,這說明隨試件鉆孔深度增加,灌漿效果提升。

2.4 基于耐久性指標的灌漿工藝優化

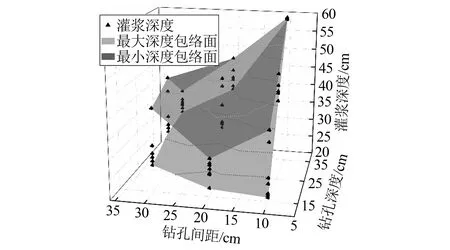

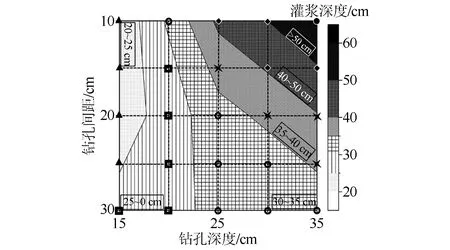

將各工藝組合的灌漿效果分布如圖8所示。分別以各分組中灌漿深度最大值繪制最大灌漿深度包絡面,取各組最小灌漿深度值繪制最小灌漿深度包絡面。以各工藝組合的最小灌漿深度為基礎,各鉆孔深度、鉆孔間距組合后的灌漿效果與耐久性指標的對照關系如圖9所示。

圖8 優化工藝灌漿效果分布圖

根據不同鋼筋與灌漿面的間距,基于耐久性要求選擇灌漿工藝。由圖9可知,耐久性指標為灌漿深度>20~25 cm時,此時所有工藝均滿足要求;耐久性指標要求灌漿深度為>25~30 cm時,建議鉆孔深度應≥20 cm;耐久性指標要求灌漿深度為>30~35 cm時,建議鉆孔深度≥25 cm。耐久性指標要求灌漿深度>35 cm時,建議增大鉆孔深度同時減小鉆孔間距。比如:選擇鉆孔深度≥35 cm時,應選擇鉆孔間距≤25 cm;選擇鉆孔深度30 cm時,應選擇鉆孔間距≤20 cm;選擇鉆孔深度25 cm時,應選擇鉆孔間距≤15 cm。

圖9 基于耐久性指標的工藝查詢圖

3 結論

1)常規工藝灌漿修復深度為24~49 cm,鋼筋距離灌漿面深度超過24 cm時,化學灌漿修復后鋼筋存在較高銹蝕風險。

2)優化試驗表明,增加鉆孔深度,減小鉆孔間距,均有利于提升灌漿效果。

3)本文結合試驗數據,繪制了基于耐久性要求的大體積混凝土貫穿裂縫化學灌漿工藝的查詢圖,可依據鋼筋埋深選擇滿足耐久性要求的灌漿深度和鉆孔間距組合。