集聚式快遞包裝循環生態圈構建*

——以高校為例

陳珊,葉菲,林啟元,鄒諾蕓,何倩

(福州外語外貿學院 經管學院,福建 福州 350202)

1 引言

國家郵政局數據顯示,2018年全國快遞服務企業業務量累計完成507.1億件,同比增長26.6%;2019年累計完成635.2億件,同比增長25.3%。但是,受新冠肺炎疫情防控等因素影響,2020年1月業務量同比下降16.4%,2020年1—5月份,業務量累計完成264.1億件,其中5月份完成73.8億件,同比增長41.1%。據統計,僅2019年,全國快遞業共消耗快遞運單逾500億個、包裝箱約143億個、編織袋約53億條、塑料袋約245億個、膠帶約430億米、封套57億個。疫情防控期間無接觸式配送既要滿足每日生鮮配送的民生需求,也要零感染率地完成配送任務,并且隨著快遞業的復工達產加之直播電商與疫情防控期間的消費,如何妥善處理快遞包裝物,同時實現零傳染和綠色回收成為快遞行業衍生出的一大難題。

近年來,相關部門陸續出臺政策推進快遞包裝綠色化。不久前,國家市場監督管理總局等八部門聯合印發了《關于加強快遞綠色包裝標準化工作的指導意見》,提出到2022年全面建立嚴格有約束力的快遞綠色包裝標準體系,推動標準成為快遞綠色包裝的“硬約束”。

我國快遞業每年消耗的紙類也呈快速增長趨勢,對環境造成的影響不容忽視,由快遞包裝帶來的資源浪費問題更是日漸凸顯。伴隨著疫情防控期間線上交易、網購消費大增,快遞包裝廢棄資源浪費和污染現象更為嚴峻,推廣快遞綠色包裝已經刻不容緩。而大學生的環保意識和快遞包裝回收的意愿普遍較高,有利于推進整個快遞包裝的回收建設,因此針對高校的特點,聯動政府、企業、高校、學生多方構建集聚式的快遞包裝綠色循環生態圈具有較好的可行性。

2 快遞包裝回收現狀

2.1 快遞回收現狀

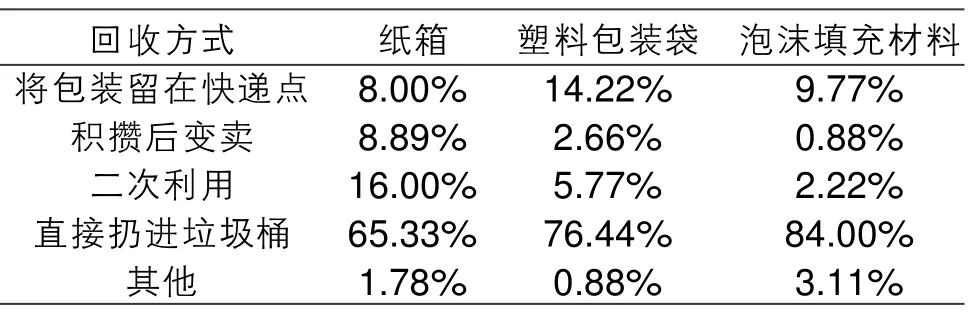

為了解快遞包裝回收現狀,本文主要采取了實地調查和線上問卷調查相結合的方式,但是受新冠疫情防控影響,在調查后期采用問卷調查的方式面向高校學生及社區居民發放問卷獲取快遞包裝回收現狀數據。針對不同的包裝材料,快遞包裝處理現狀結果如表1所示。

表1 快遞包裝回收現狀

可以看出在各類快遞包裝處理上,大部分人直接將其扔進垃圾桶,而只有不到10%的人進行二次利用,資源利用率低,造成大量社會資源浪費,嚴重的環境污染。

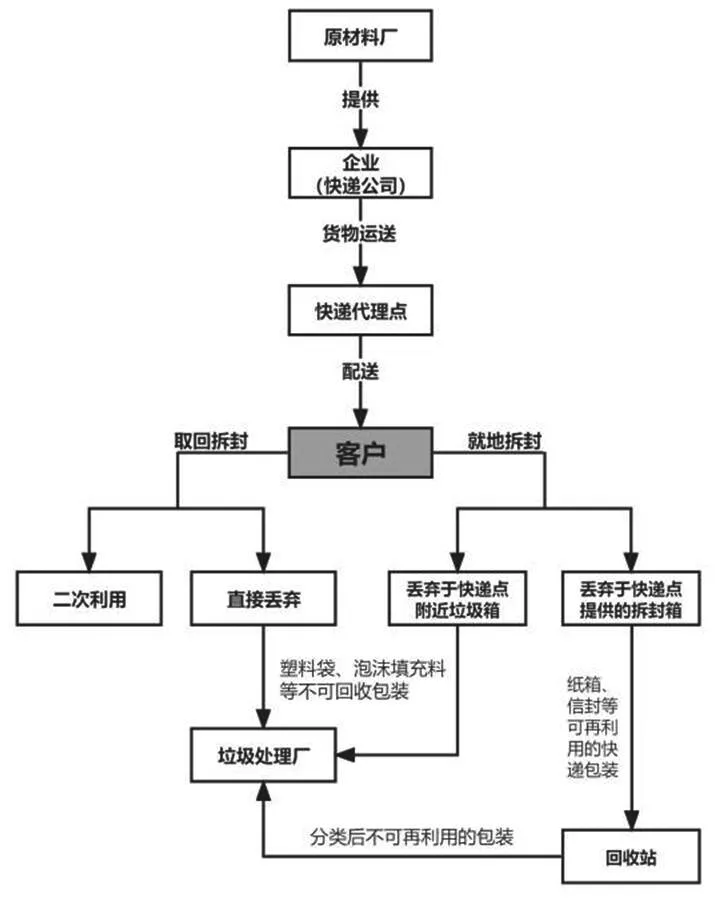

2.2 現有快遞回收流程

造成快遞包裝回收資源利用率低及環境污染等問題的主要原因還是缺少健全的回收體系與循環使用機制,結合前期的實地考察和問卷調查結果,繪制現今快遞回收流程圖,如圖1所示。

從圖1中可見,快遞回收流程較為簡單,而對于不可回收的包裝并沒有做到專業化處理。目前,快遞包裝回收率低的主要原因是我國大部分企業的回收都是個體化,而大多數個體經營者因經營模式上缺乏規模而不能形成統一的回收模式,快遞包裝缺少健全的回收體系與循環使用機制。

圖1 快遞回收流程圖

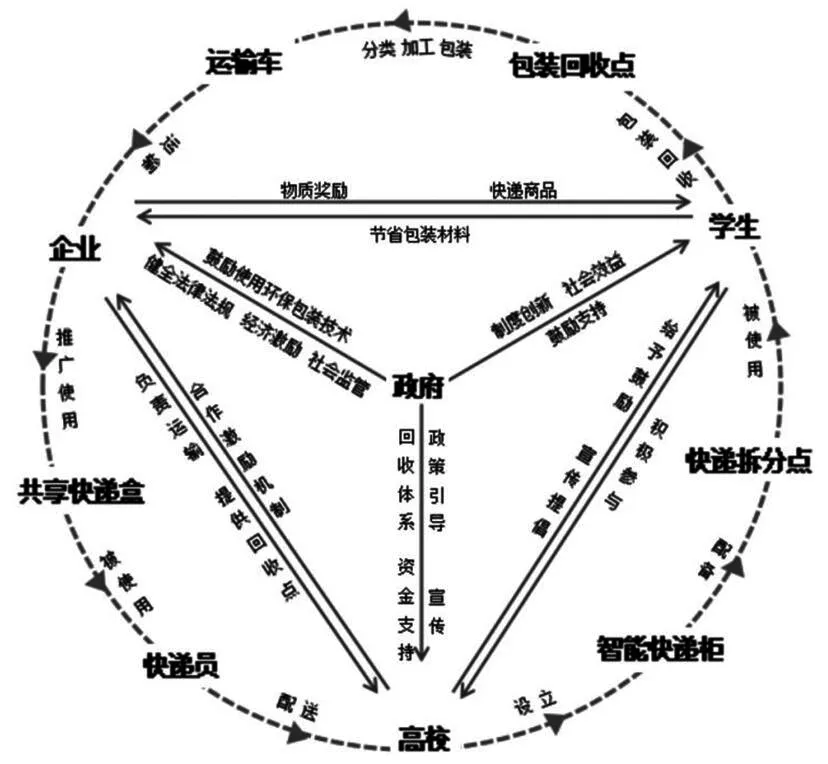

3 集聚式快遞包裝回收生態圈模型

本文基于快遞包裝回收現狀的調研結果,以高校為試點,設計了“政府—企業—高校—學生”多方聯動的快遞包裝綠色循環生態圈,協同政府、各快遞企業和物流參與者等多方形成一個全鏈條、全流程、循環持續的快遞包裝回收新模式。高校快遞包裝綠色循環生態圈以“無接觸”政策為導向,激勵并推動企業快遞包裝的循環使用,基于高校的集聚式平臺,通過宣傳綠色理念、智能包裝回收、設立快遞包裝回收點等方式,促進學生樹立快遞包裝回收意識,進而主動參與快遞包裝“綠色化、減量化、可循環”行動,達到提升整體社會效益的目的。集聚式快遞包裝綠色循環生態圈模型圖如圖2所示。

圖2 快遞回收流程圖

4 高校集聚式快遞包裝循環機制

“無接觸配送”就是指配送員不與消費者產生直接接觸,雙方協商約定將物品放在指定位置,避免直接面對面,從而盡可能降低人傳人風險。基于無接觸配送流程,本文通過以下幾個方面進一步構建快遞包裝無接觸、綠色環保循環機制。

4.1 政策引導與扶持支撐快遞包裝綠色循環機制

政府需加快包裝綠色化立法,制定相關的政策,引入經濟激勵,推動快遞包裝回收,同時結合企業和高校,在高校內設立綠色回收點,鼓勵學生積極參與。政府可通過健全快遞包裝物回收的法律法規,完善疫情防控期間對快遞包裝回收產業鏈的引導機制,鼓勵企業使用共享快遞盒的同時加強綠色技術的研究及推廣使用,研發新型無接觸快遞盒,實施經濟激勵和社會監督,提供如減稅、資金扶持等政策的扶持。運用媒體宣傳優勢對高校學生進行宣傳和政策引導,以提高快遞包裝的綠色性、減量性和可回收性。

4.2 企業智能物流研發與校企合作助力快遞包裝綠色循環機制

企業與學校緊密合作,設立快遞包裝回收點,負責回收點包裝材料的運輸和再利用,在一定程度上增設智能快遞柜以及無人配送小車等“無接觸配送”設施設備的數量。企業可根據政府的政策法規對現有的快遞包裝進行改進,升級共享快遞盒實現無接觸配送。另一方面,企業研發新型無接觸快遞盒,取件人通過掃碼的方式打開智能快遞配送車,再對彈出的快遞盒進行掃碼開箱,完成取件后快遞盒自動回收,這樣不僅提高包裝回收率,加大了可循環包裝的使用和推廣,也可為疫情防控助力。快遞包裝綠色循環機制涉及政府、高校、學生等多方參與,企業通過積極參與綠色包裝的推廣并使用新型無接觸快遞盒,從源頭上減少快遞包裝負擔,實現快遞包裝的環保利用。

4.3 高校綠色理念教育與回收平臺建立落實快遞包裝綠色循環機制

在政府政策法規的指導下,高校與物流企業合作加大綠色理念的宣傳教育,構建激勵機制,建立高校快遞包裝回收平臺。高校鼓勵學生積極配合快遞包裝的回收利用,物流企業負責后臺處理和開封包裝盒的回收。高校可以掃碼積分的方式對配合使用的學生給予激勵,對達到一定積分量的學生給予相應獎勵。疫情防控期間可與企業共同實施無接觸式配送模式下的取件與回收,既保證了取件的無接觸與回收率,也引領學生積極參與快遞包裝回收工作,從而形成一種良好的風氣,使包裝回收工作進入良性循環。

4.4 學生積極參與并執行快遞包裝綠色循環機制

學生作為回收主體,受政府宣傳、企業提倡、高校鼓勵的影響,自發地配合快遞包裝回收流程,樹立快遞包裝回收再利用的綠色循環理念并形成日常習慣。學生對快遞包裝的回收是整個綠色循環生態圈運行的強有力保障,不僅解決了疫情防控期間個人防護問題,也加深了對快遞包裝回收的意義的理解,建立了環保意識和消費觀念。

5 基于Eviews的可行性對比驗證

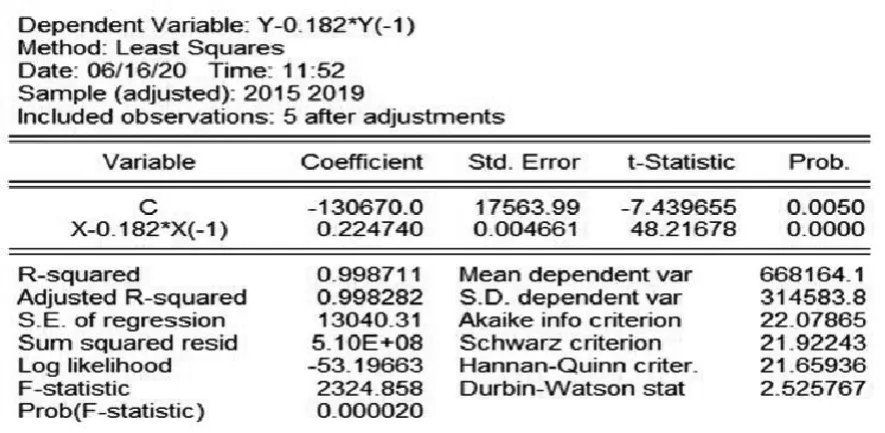

利用2015—2019年快遞回收率,在Eveiws上建立單線程的相關模型,以X為快遞總數,Y為快遞回收量,結果如圖3所示。

圖3 單快遞回收模型

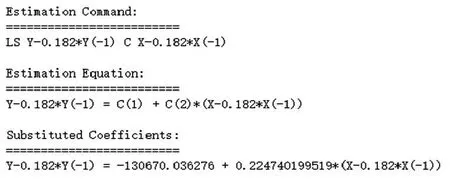

基于已建立的模型,引入集聚式快遞包裝綠色循環生態圈相關理念,對回收模型進行一個多線程的調整預測。多線程模型中充分體現了政府、企業、高校等多方面聯動構成的生態圈模型,其預測主要是利用構成模型后提升的回收率,從函數的回收量Y進行調整。同時,單線程模型中回收率波動差大的缺點引起的多重共線性問題,在多線程模型中,采用增大樣本容量的方法修正此問題,利用樣本容量的增加來減少回歸參數方差和標準差中的相關誤差,精確模型預測的數值,結果如圖4所示。

圖4 快遞回收多線程預測模型

一般狀態下正常推動多線程回收方案的進行過程,多線程模型的回收率將提高約15%,即每增加1億件快遞,Y(回收量)增加約39884911件;而相同情況下采用單線程模型時,僅增加約26433621件。由兩個模型得出的數據可推測,每增加1億件快遞量就可以相應減少約13451290的包裝,這充分證明了集聚式快遞包裝綠色循環生態圈的可行性。

6 結論

良好的快遞包裝回收模式,要堅持政府的政策引導、企業實行、高校支持和學生配合,充分調動各種社會資源和積極性,形成以政府、企業、高校和學生為主體的快遞包裝回收新模式,建立聯動協同創新的回收機制。

本文構建了關于“政府—企業—高校—學生”多方聯動的快遞包裝回收體系,并利用Eveiws證明高校集聚式快遞包裝綠色循環生態圈的可行性。這一回收體系中需要政策推進無接觸式配送以及對綠色技術的研究、應用支持,高校則引導學生樹立資源回收觀念并參與及配合回收,企業著力研發并使用新型無接觸式快遞盒,進行更多技術、模式創新,探索建立快遞行業“逆向物流”機制。構建“政府—企業—高校—學生”多方聯動的快遞包裝回收體系旨在探尋如何進一步提高快遞包裝的綠色化、減量化、可循環,為改善快遞包裝物回收率的低下的現狀提供參考,并在一定程度上阻斷疫情的傳播途徑。