以考試評價培育學生的政治認同

華涵姣

摘要:以黨史教育為重點的“四史”教育,是對培育學生政治認同的直接呼應。以2021年常州市道德與法治中考卷中的一道試題為例,從試題評價中挖掘政治認同培育的要素:立意的邏輯轉變,指向政治認同;情境的主題化設計,深化政治認同;任務的系統化布局,強化政治認同。同時,從考試評價的層面探究政治認同培育的思路:構建知識框架出“真知”,巧設主題情境促“真信”,優化活動設計推“真行”。

關鍵詞:考試評價;政治認同;道德與法治教學

2021年是中國共產黨成立100周年,開展黨史教育是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策。《教育部辦公廳關于在思政課中加強以黨史教育為重點的“四史”教育的通知》要求,在大、中、小學思政課中開展以黨史教育為重點的“四史”教育。這是對培育學生政治認同的直接呼應。政治認同在學科核心素養中處于核心位置,關系到 “培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”這一教育根本問題,是道德與法治教學的首要任務。

培養學生的政治認同,就是引導學生擁護中國共產黨的領導,認同中華人民共和國、中華民族、中華文化,弘揚和踐行社會主義核心價值觀,增強聽黨話、跟黨走的思想和行動自覺,牢固樹立“四個自信”。中考作為學生初中階段的“最后一課”,在培育學生的政治認同方面具有獨特價值。本文試從考試評價推動教學改革的角度,例談以考試評價培育學生政治認同的思路。

一、從考試評價中挖掘政治認同培育的要素

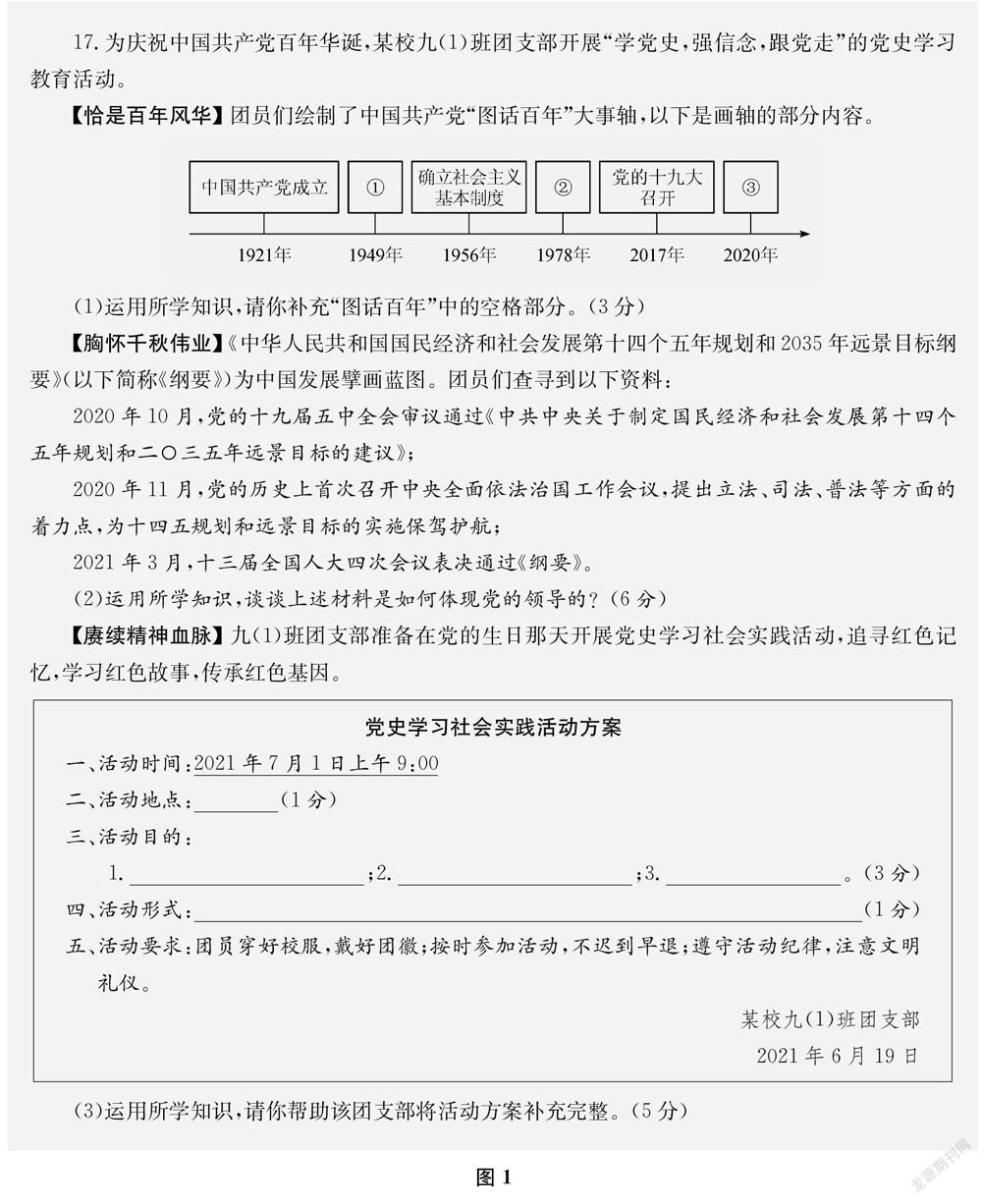

先來看2021年常州市道德與法治中考卷中的一道試題(如圖1所示)。

(一)立意的邏輯轉變,指向政治認同

試題的立意決定試題情境的選擇、設問的指向,具有牽一發而動全身的功能。本試題由傳統的“知識立意”“能力立意”轉向“知識為基、能力為重、價值引領、素養導向”的綜合立意,較好地指向政治認同。

堅持“知識為基”,主要是關注學生對基本知識的記憶與熟練程度。試題的第(1)問,主要考查學生對中國共產黨“圖話百年”中1921年、1949年、1956年、1978年、2017年、2020年中重大事件知識點的精準、熟練記憶;第(2)問,主要考查學生對“黨是最高政治領導力量”“黨通過依法治國領導人民治國理政”“黨依法執政,通過人民代表大會制度把黨的意志通過法定程序上升為國家意志”等拓展知識點的精準、熟練記憶;第(3)問,主要考查學生通過黨史教育實踐活動對“去哪里”“為什么”“怎么做”等問題的探究與思考,以史導行,強化鞏固相關知識點。

堅持“能力為重”,主要關注學生的學科思維能力。根據布魯姆的教育目標分類理論,“記憶、理解、應用、分析、評價、創造”是主要的考查目標。試題以黨的領導為主題,創設具體的主題情境,引導學生深入挖掘主題情境中的有效信息,深化思維內涵。第(1)問側重記憶、理解;第(2)問側重理解、應用和分析,考查高階思維能力;第(3)問側重創造與評價,以知導行,考查學生運用知識分析、解決問題的能力,以及在解決問題過程中表現出的必備品格與關鍵能力。

堅持“價值引領、素養導向”。本試題回應黨和國家在思政課中加強以黨史教育為重點的“四史”教育要求,引導學生理解中華民族從站起來、富起來到強起來的歷史邏輯、從回望過去到展望未來“中國共產黨為什么行”的理論邏輯和在實踐中深化黨史學習的實踐邏輯。試題落實立德樹人的根本任務,引領學生堅定理想信念,厚植愛國主義情懷,同時堅定對馬克思主義的信仰,對中國特色社會主義的信念,對中華民族偉大復興中國夢的信心,指向對學生政治認同的培育。

“知識為基、能力為重、價值引領、素養導向”作為一個有機整體,有著清晰的內在邏輯關系:知識的積累是培養能力和形成素養的基礎,在考查過程中,必然涉及對知識的考查,即黨的領導、黨的歷史等相關知識點;能力以知識為載體,表現為對知識的運用,即考查學生的關鍵能力——對黨的信念力和行動力,這是素養形成的必要前提;價值引領,即堅定理想信念,厚植愛國主義情懷,考查學生是否具備正確的價值觀;素養導向,即政治認同素養反映價值,主要考查學生在復雜情境下對知識的綜合運用。

(二)情境的主題化設計,深化政治認同

情境是實現立意的載體,是立意的具體化,也是設問的依據。情境的創設質量直接關系到立意的表達程度和試題考查的意圖能否實現。

中考評價體系中所謂的“情境”即“問題情境”,指的是真實的問題背景,是以問題或任務為中心構成的活動場域。“情境活動”是指人們在情境中所進行的解決問題或完成任務的活動。教育部考試中心.中國高考評價體系說明[M].北京:人民教育出版社,2020:2728。根據目前的中考考查方式,問題情境主要是通過文字與符號描述的方式,即紙筆形式建構的,情境活動同樣是借助文字與符號描述推進的。上述試題情境的最大特點就是主題化設計,始終以堅持黨的領導為主題。

情境一“恰是百年風華”指引學生回望黨的百年領導,從中國共產黨成立到中華人民共和國成立,確立社會主義基本制度,十一屆三中全會開啟改革開放的歷史征程,到全面建成小康社會,開啟全面建設社會主義現代化的新征程,脫貧攻堅取得全面勝利。以大事軸體現歷史的宏大場景,感受中華民族從站起來、富起來到強起來的百年歷史,激發學生的情感認同。

情境二“胸懷千秋偉業”指向黨的未來發展,將黨的領導、依法治國、人民當家作主三者有機統一起來。中共中央提出“規劃”建議,體現了黨的領導是中國特色社會主義最本質的特征,是中國特色社會主義的最大優勢,黨是最高政治領導力量;黨召開全面依法治國工作會議,提出立法、司法、普法等方面的著力點,體現了中國共產黨堅持把依法治國作為黨領導人民治理國家的基本方略,黨領導立法、保證執法、支持司法; “規劃”由黨中央提出并由全國人大表決通過,體現了黨堅持依法執政,人民代表大會制度使黨的主張通過法定程序上升為國家意志。學生在梳理材料的過程中,領會中國共產黨能夠指引中國巨輪乘風遠航的根源,增強思想認同。這一問的命制,如果是圍繞“社會主義民主——最廣泛、最真實、最管用的民主”“國家機構——人民代表大會”“依法治國——科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法”等角度設計,既缺乏情境,又脫離了黨的領導這一主題。

情境三“賡續精神血脈”從宏大的敘事層面落到學生的生活實際,設計開展黨史學習社會實踐活動方案,力求讓學生在實踐中深化黨史學習,增強聽黨話、跟黨走的思想和行動自覺,擁護中國共產黨的領導,強化政治認同。試題答案展示了參觀常州張太雷紀念館、在張太雷塑像前重溫入團誓詞等的案例,指引學生了解張太雷的事跡,學習黨史知識;弘揚革命精神,樹立理想信念和“四個自信”意識,傳承紅色基因;激勵團員投入到學習和實踐中去,為中華民族偉大復興而努力奮斗。實地的實踐活動情境,更能讓學生在身臨其境中有所收獲。

整體來看,本題的情境體現了鮮明的時代性、實踐性和多樣性。時代性,直指當下黨的十九屆五中全會、全面依法治國工作會議、十三屆全國人大四次會議三個重要會議;組織開展黨史教育和紅色研學活動,反映了新時代中國特色社會主義建設的新成就。實踐性,通過對黨史學習社會實踐活動方案的完善,引導學生利用中考結束后的假期開展尋訪活動,發揮實踐育人作用。多樣性,以“圖話百年”的大事軸體現黨的百年發展歷程中的宏大場景,圖文并茂,生動活潑。

(三)任務的系統化布局,強化政治認同

試題的任務是核心,任務設計直接影響考試評價功能的實現和對教學的導向。不同的任務設計會引發考生不同的行為特征,而考生的行為特征是判斷評價意圖能否實現的重要依據,也是評判考生學科能力、素養水平的關鍵依據。本試題的任務布局凸顯了結構性、邏輯性、實踐性和開放性等特點。

首先,分層要求,體現結構性。試題中的三問,在“堅持黨的領導”的主題式情境中,第(1)問,回答“黨的領導歷史是什么”,屬于簡單情境下的簡單問題,考查學生對陳述性知識的理解;第(2)問,根據第(1)問梳理出的材料回答上述材料如何體現黨的領導,即回應“黨是怎么領導的”,體現實際材料與理論的高度結合,屬于復雜情境下的復雜問題,考查學生聯系理論、理解和運用知識的能力;第(3)問,回到個人實踐層面——“活動地點”填空指向“是什么”,“活動目的”填空指向“為什么”,“活動形式”填空指向“怎么做”,屬于開放式情境下的復雜問題解決,考查學生的知行合一能力。三個問題的任務設置有合理的梯度,由淺入深,從過去到現在,從具體到抽象,指引學生通過填圖活動、高階思維活動、實踐活動等,在分析、解決問題的過程中一步一個臺階地提升思維品質和思維能力,逐層深化對中國共產黨和中國社會主義制度的認同。

不過,從任務結構化布局的完整性來看,本題可以再創設相關的情境,增設關于“中國共產黨為什么行”的思辨性設問。

其次,關聯緊密,體現邏輯性。試題中的三個問題緊密相連,環環相扣。第(1)問,要求學生按照時間順序梳理材料,建立對黨的發展歷史的初步認知,為下面的邏輯深入筑基。第(2)問,要求學生運用所學知識,談談這些材料是如何體現黨的領導的,就開始考查學生的邏輯思維能力了,要求較高。可以說,第(2)問既考查了學科核心知識“黨的領導的體現”,又考查了學生結合材料并運用所學知識分析問題的能力。學生在作答過程中,需牢牢把握情境任務中的關鍵詞“黨的領導”,通過推理論證、概括歸納、演繹推導、綜合整理等思維活動,從材料中明確黨的領導地位、黨通過領導人民依法治國來實現治國理政以及黨堅持依法執政、人民代表大會制度使黨的主張通過法定程序成為國家意志等信息。第(3)問,要求學生運用所學知識,幫助九(1)班團支部將活動方案補充完整。對這些問題的探究,同樣需要概括歸納、演繹推導等思維活動,體現出了明顯的邏輯性,深化了學生對黨的領導的政治認同。

再次,知行合一,體現實踐性和開放性。從第(1)問、第(2)問的大事梳理、材料整理,到第(3)問的補充活動方案空缺部分,從考查“知什么”“如何知”,到考查“去哪里”“為什么”“怎么做”,逐步引導學生學會如何做方案,并指引他們利用中考結束后的假期開展尋訪活動,在實踐中鍛煉成長,較好地發揮了實踐育人的作用。三個問題,從認知、情感和實踐三個層面展開,有效強化了學生的政治認同。

二、從考試評價中探究政治認同培育的思路

道德與法治是落實立德樹人根本任務的關鍵課程。對于處于“拔節孕穗期”的初中生而言,培養政治認同是其健康成長的內在需要,也是道德與法治學科的應有之義。應充分發揮考試評價對教學的導向作用,在平時的教學中強化學生的政治認同。

(一)構建知識框架出“真知”

知識是能力的基礎。沒有堅實的知識基礎,談不上能力的培養,素養的提升。上述試題的三問,可以說為學生構建了一個關于“黨的領導”的知識框架,由淺入深地考查學生這方面的知識:從考查中國共產黨百年發展的幾個關鍵節點,到考查對“中國共產黨為什么能”的分析,再到考查在實踐中深化對紅色精神的認識,都在啟發教師,可以通過考試評價的方式,樹立大概念教學的意識,引導學生逐步搭建有意義聯系的學科知識框架,防止知識碎片化。比如,有關黨的知識散落在初中道德與法治各冊教材中。對此,教師要指引學生采用繪制思維導圖、表格對比等不同的形式,從“黨與人民”“黨與憲法”“黨與社會主義”“黨與國家”等不同維度構建知識框架,啟發學生從橫向、縱向等角度,厘清不同概念、觀點之間的聯系,提升知識遷移和運用能力,同時及時評價,及時考查,系統培育學生的政治認同。

(二)巧設主題情境促“真信”

杜威說:“雖然我們可以把馬引到水邊,卻不能迫使它飲水。”政治認同的培育,不能靠強制灌輸,而是要以巧妙的方式,引領學生從“真知”走向“真信”。借鑒克拉斯沃爾和布魯姆價值內化的觀點,政治認同的形成也可以分為從低到高的五個層次:接受、反應、評估、組織和價值性格化。要實現政治認同從低到高的轉變,讓學生順利從“知”轉向“信”,需要教師不斷創新教學與評價方式,激發學生情感上的共鳴。

試題以“黨史教育”為主題,從知識考查、能力訓練、行動導向等層面,巧設“恰是百年風華”“胸懷千秋偉業”“賡續精神血脈”三大主題情境,較好地指導學生做到了“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”,堅定了學生對中國特色社會主義的信念、對中華民族偉大復興中國夢的信心。平時的教學中,教師也可以以評價的方式設置各類主題情境,以考試評價的方式,設計不同的問題,從多個角度指引學生把理論知識轉化為自己的思想觀點,把外在的政治要求內化為自己的價值選擇:可以聯系教學內容,巧設與時代主題相關的情境,如抗疫主題情境、脫貧攻堅主題情境、十四五規劃主題情境等;可以聯系學生生活,創設與學生生活主題相關的情境,如在黨史學習活動中創設“走近身邊優秀黨員”的主題情境、“我的道德講堂”的主題情境、“我來講述英烈的真實故事”的主題情境等;可以聯系已學知識,創設具有思辨性、探究性、開放性、實踐性的主題情境,如針對扶貧的黨史知識點,創設“我來說說心目中的黨員張桂梅”的主題情境。通過不同的主題情境,設計不同類型的評價題目,牽引學生完善優化主題素材,思考分析,嘗試理性判斷,激發愛國情、強國志、報國行,形成政治認同。

(三)優化活動設計推“真行”

強化政治認同,不僅僅要“內化于心”,更要“外化于行”,將道德與法治“小課堂”與社會這個“大課堂”有機結合。

上述試題循著由知到行的軌跡,讓學生在了解中國共產黨百年大事和中國共產黨能夠領導中國相關材料的基礎上,設計了開展黨史學習社會實踐活動的方案,考查學生“去哪里”“為什么”“怎么做”,重點在于引導學生假期開展尋訪活動,力圖發揮課程實踐的育人作用。教學中,教師可以結合當下的黨史教育,組織學生參觀愛國主義教育基地、革命博物館、革命舊址等場館,尤其是地方性的紅色遺跡;或者組織學生圍繞英雄人物、革命故事,編演課本劇,再現黨領導人民開展革命斗爭和社會主義建設的經典場景,追尋紅色記憶,學習英烈故事,引導學生了解黨的光輝歷史、感悟黨的初心使命、領會黨的精神譜系、傳承黨的紅色基因、堅定共產主義信念。教師也可以組織學生開展社會實踐類活動,如探究社區高空拋物、社區電動車管理等,模擬人大、模擬政協等,以實踐體驗活動,引導學生在實踐中鍛煉成長,明確自身所擔負的社會責任,弘揚社會主義核心價值觀,為構建和諧社會貢獻自己的力量。

培養學生的政治認同,須以史為鑒、放眼當下,從黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史“四史”中汲取思想之光、精神之鈣、力量之源,引導學生從“真知”指向“真信”,最終走向“真行”。以考試評價的方式培育學生的政治認同,是值得我們深入探究的課題,期待看到更多研究成果。