幼兒科學教育的園本實踐

肖菊紅?戴雪芳

【摘 要】幼兒科學教育是啟迪科學智慧、播撒科學種子的奠基工程。一直以來,傳統科學教育存在價值取向偏頗、實施路徑單一、評價模式固化等問題。針對這些問題,江蘇省蘇州市吳江區實驗幼兒園通過歷時25年的“持續+改進”研究,以“播撒科學的種子”為核心價值追求,通過“探究”式、“去結果”式、“微項目”式科學啟蒙教育探索,更新科學教育理念追求,創新科學教育活動模式,改革科學教育評價方式,形成了具有園本特色的科學啟蒙教育實踐范式。

【關鍵詞】科學啟蒙教育 探究 去結果 微項目

幼兒科學教育是指通過創設豐富適宜的科學探究環境,引發、支持和引導幼兒對周圍物質世界進行主動探究,形成樂于探究的科學態度,培養喜愛科學的情感,掌握基本的科學探究方法,獲得有關周圍物質世界及其關系的科學經驗的活動[1]。1995年以來,江蘇省蘇州市吳江區實驗幼兒園基于“愛德·求真”百年園訓,以幼兒園科學啟蒙教育研究為突破口,堅持“持續+改進”的研究思路,針對各個時期遇到的關鍵問題,不斷探索,在一次次的傳承與超越中,形成了富有特色的幼兒園科學啟蒙教育理念體系和實踐范式。

一、幼兒園傳統科學教育存在的問題

1. 價值取向偏頗

傳統科學教育以傳授知識為主要目標,忽視了幼兒好奇、好問、好探究的天性,忽視了幼兒的興趣需求、學習特征及個體差異。活動中,教師占據知識權威的絕對主體地位,重教輕學,幼兒往往處于被動狀態,操作、探究、創造能力等都受到限制,甚至會對科學活動產生厭倦的負面心理狀態,影響幼兒一生的可持續、和諧發展。

2. 實施路徑單一

傳統科學活動照搬教材、追求統一,活動形式集體化、機械化,學習方式被動化、工具化,忽視幼兒學習品質養成。單一的科學活動教學路徑,容易造成活動趣味性缺乏,幼兒探究欲望減弱、注意力不集中、積極性和主動性得不到發揮等問題,長此以往,幼兒的求知欲望和積極探索的主觀能動性都得不到有效發揮,這對幼兒科學學習興趣的激發、科學探究能力的培養、科學精神的培育等非常不利。

3. 評價模式固化

傳統科學教育以結果性評價為主,評價主體、內容、方式、結果單調,缺乏真實性、過程性、綜合性。教師是評價的主體,主要從主觀角度來進行,過于關注評價結果,未能結合幼兒實際學習需求和自身發展狀況開展針對性評價,缺乏合理的評價機制,無法對幼兒科學素養發展做出有價值、有意義的評價。

二、科學啟蒙教育的獨特價值:播撒科學的種子

1. 根植幼兒愛科學、學科學、用科學的興趣

好奇是人的天性,探索是人的本性。科學是好玩的,幼兒是天生的科學家,幼兒科學教育的本質是興趣的培育,幼兒的生活與興趣是科學教育的源泉[2]。因此,幼兒園科學教育應以興趣萌發為軸心,教育、引導幼兒愛科學、學科學、用科學,敬畏生命,敬畏自然;與真實對話,向真實發問,實施真探究,培育真兒童;應基于幼兒特有的學習方式,關注科學活動中幼兒的主體地位,關照幼兒生活實際和興趣需要,讓幼兒樂學、會學,從而實現幼兒科學素養的全面提升,讓科學的種子扎根于幼兒的心靈。

2. 珍視幼兒天馬行空的獨特創想

幼兒從出生就對世界懷有好奇的心緒,他們喜愛提出問題并思考、尋求解釋。他們在理解自然現象時,會根據已有經驗進行判斷和解釋,盡管這判斷可能是主觀想象出來的,但是科學與幻想并無絕對界限,這些猜測和聯想也是幼兒最初的科學活動[3]。人類的無數次科學突破,都來源于早期的想象。“筋斗云”“千里眼”“順風耳”……人類無數天馬行空的暢想,曾經被認為是遙不可及的夢幻,在科學技術的日益進步中,都慢慢成為現實,甚至有很多曾經的天真幻想,如今也已走入我們的日常生活。因此,幼兒園科學教育應珍視這份寶貴的童真,支持、鼓勵幼兒大膽想象,用自己的方式去理解事物、表達發現。

3. 厚積可持續發展的科學經驗

幼兒早期科學探索的經歷是其未來科學道路的啟迪。幼兒時期所體驗、感知、觀察、發現的各種科學經驗,不僅對幼兒未來學習更加復雜、抽象的科學知識與技能提供了可能與基石,同時這些有趣的探索經歷也是其成長中難忘而美好的啟迪,有可能成為其未來職業道路的萌芽。正如同我們兒時百玩不膩地做冰花、打陀螺、看萬花筒等游戲,這些游戲帶給了我們無數神奇有趣的記憶,讓我們一直回味無窮。因此,讓幼兒感受科學的樂趣,探知世界的奇妙,學會關愛自然和生命等,便是早期科學教育的主旨所在。

三、幼兒園科學啟蒙教育的園本實踐歷程

20世紀90年代,幼兒園實行分科教學課程,幼兒科學教育被稱為“常識”,以教材、知識為中心,將科學教學內容視為靜態的、封閉的知識體系。隨著《幼兒園教育指導綱要(試行)》的頒布,江蘇省蘇州市吳江區實驗幼兒園從審視傳統科學教育存在的問題入手,確立了“三有四好”科學啟蒙教育目標,即有愛、有禮、有信、好奇、好問、好動、好學;改革科學教育內容,從照本宣科、脫離幼兒生活實際的常識教育,轉變為關注幼兒生活全方位的科學教育,從單一的分科教學、領域活動拓展到主題活動;探索學習方式變革,改變過去以教師講授、灌輸為主,轉變為支持幼兒主動探究,確立了“做中學、悟中學、玩中學”的理念和“問題—猜想—驗證—分享”的科學活動模式,以師生共建的方式探索幼兒學習方式的變革,實現建構主體的突破。

“探究”式科學啟蒙教育拓寬了傳統科學教育的內容,拓展了幼兒的學習方式,改變了教師的角色定位,改善了科學教育的環境。它從幼兒科學活動的開發、設計與實施等出發,形成“教學活動、區域活動、日常生活”三位一體的科學探究新模式;改變幼兒學習方式,讓幼兒在“情境創設、猜測想象、動手操作、驗證結論、體驗交流、互動分享、生活拓展”的過程中,經歷直接感知、親身體驗和實際操作,親歷探究全過程,主動建構新知識,逐步養成“三有四好”的科學素養,在獲得知識、技能的同時,其情感、態度、能力等也得到全面發展(見圖1)。

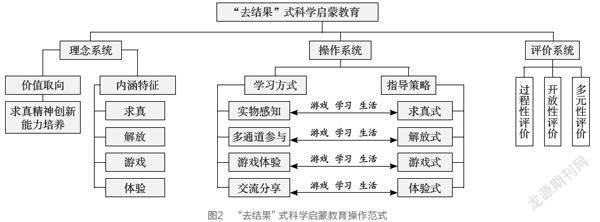

“十一五”“十二五”期間,蘇州市吳江區實驗幼兒園在深化“探究”式科學啟蒙教育研究的基礎上,開始了新的探索與研究,立足《3~6歲兒童學習與發展指南》精神,結合省規劃立項課題“‘去結果’式科學啟蒙教育的實踐研究”,著重關注科學教育的過程性研究。“去結果”式科學啟蒙教育,倡導由關注幼兒科學探究結果,轉變為關注幼兒探究過程;由關注幼兒單個科學活動,到關注幼兒科學活動之間的關聯性、關注科學探究的整體性,以項目活動的形式,開展持續性、系列化探究。科學活動的內容與途徑從固定范圍拓展到涵蓋集體教學、區域活動、日常生活、偶發事件等,更關注幼兒的興趣、需要和問題,提出了“三去三重”即“去功利、去程式、去權威”“重過程、重探究、重體驗”的理念。

“去結果”式科學啟蒙教育,強調減少單一知識學習、減少集體化學習行為、減少對教學結果的關注,重視幼兒自主探究的過程、個體學習經驗的建構和科學精神的養成。

“去結果”并不意味著幼兒的科學啟蒙教育是不追求結果的,或者幼兒在科學活動中不需要獲得結果;它更著重幼兒綜合經驗的積累,著重科學教育的啟蒙性和可持續發展性[4]。 “去結果”式科學啟蒙教育具有“求真、解放、游戲、體驗”四大獨特的內涵特征,依托“實物感知—多通道參與—游戲體驗—交流分享”的實踐操作范式(見圖2),關注幼兒在科學活動中的興趣萌發、經驗提升與情感體驗,讓幼兒成為主動的學習者,在親歷探究的全過程中煥發出靈性;關注科學活動評價的改革,強調評價的過程性、開放性、多元性,將幼兒作為評價的第一主體,實現了評價模式的變革。

“十三五”期間,伴隨著江蘇省課程游戲化精神的落實,蘇州市吳江區實驗幼兒園依托省重點自籌課題“‘玩中學’幼兒科學微項目活動的實踐研究”,重點解決教師課程建構能力不足的問題,嘗試更新教育理念、提升專業能力、改革評價方式、完善課程結構,建立系統的幼兒園科學啟蒙教育課程體系。科學微項目活動是教師基于幼兒的興趣需要或實際問題,支持并引導幼兒用自己的方式開展活動、解決問題,助推幼兒進行持續性、系統化的科學探究活動。它借鑒項目學習的理念,主題小、人員少、挖掘深,支持幼兒開展開放性、個性化的探索學習,尊重每個幼兒的獨特個性和具體生活,培養幼兒獨立思考與創造性解決問題的能力,著眼于幼兒健全人格的發展[5]。

科學微項目主題源于幼兒的真實問題,結構上包含“微項目由來(價值判斷)、問題搜索(經驗調查)、思維導圖(流動生成)、活動導航(集體、區域、親子活動等)、成長故事(觀察記錄)、感悟啟示(總結分享)”六大板塊。它不是預設主題,而是發現和拓展主題;不是固定目標,而是不斷地生成和豐富目標;不要求按固有程序推進活動,而是按“需”開展,具有流動性[6]。微項目活動“動態·生成”的特質,賦予幼兒園科學啟蒙教育新的內涵:幼兒從接受者到主動者,成為積極的、有創意的學習者;教師從執行者到建構者,從照搬實施課程到主動建構課程,成為追隨兒童的課程規劃師;課程從藍本化到班本化,關注每個幼兒的個性化發展,體現兒童本位,真正為幼兒成長服務(見圖3)。

四、幼兒園科學啟蒙教育的園本實踐創新

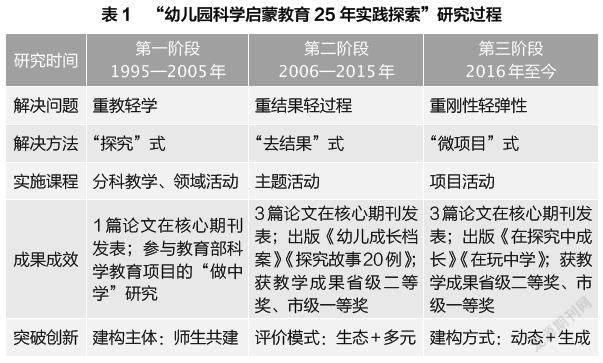

⒈“持續+改進”的25年研究過程

我們原創性地提出“播撒科學的種子”的理念和“三有四好”發展目標,探索了“探究”式、“去結果”式、“微項目”式科學教育路徑,歷經25年,持續改進,不斷創新,實現了從“重教”到“重學”、從“重結果”到“重過程”、從“重剛性”到“重彈性”的轉變,讓科學的種子扎根幼兒心靈,為幼兒成長奠基(見表1)。

2. “系統+生成”的實施路徑

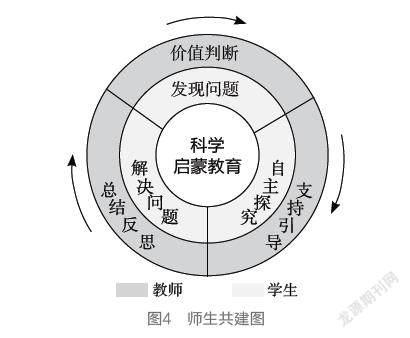

(1)建構主體的創新:師生共建

科學啟蒙教育以幼兒、教師兩條脈絡同時推進。幼兒層面包含“發現問題—自主探究—解決問題”,教師層面包含“價值判斷—支持引導—總結反思”,實現了教與學雙主體共建(見圖4)。

(2)建構方式的創新:動態生成

科學啟蒙教育基于問題導向,由“微問題”引發“微主題”,由“微主題”建構“微項目”,由“微項目”實現“微探究”,主題與活動追隨幼兒動態生成,使幼兒從接受者到主動者,教師從執行者到建構者,實現了建構方式的轉化。

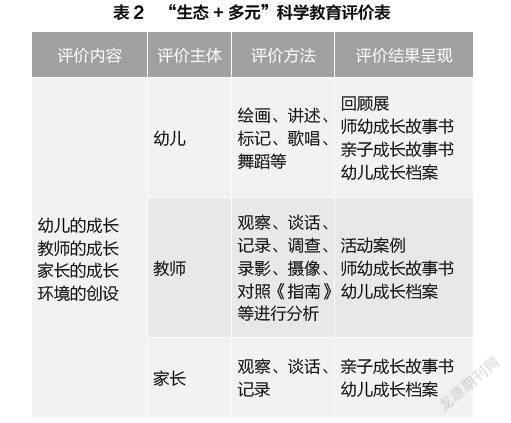

⒊“生態+多元”的評價改革

科學啟蒙教育提倡“生態+多元”的個性評價。生態指生動、鮮活、真實;多元指多層次、多角度、立體化。它以“成長故事”“成長檔案”為載體,通過調查表、思維導圖、活動影像、成長故事書等方式,留下珍貴的過程資料,真正為幼兒成長服務。其評價主要來自三個維度:一是幼兒記錄,幼兒成為評價主體,以自己的方式記錄活動過程或探究發現,表達主體意見;二是教師記錄,觀察、記錄、收集、整理幼兒有意義和真實的信息,反思實踐,調整策略;三是家長記錄,靜心觀察、傾聽對話,體現原生態的親子共“玩”時光。“生態+多元”的評價方式實現了評價主體、評價視角、評價內容、評價方法、評價功能的生態和多元,體現了“教—學—評”一體化,形成了“師—幼—親”成長共同體(見表2)。

在25年的科學啟蒙教育實踐中,江蘇省蘇州市吳江區實驗幼兒園緊緊圍繞“播撒科學的種子”的價值追求,進行了不懈的探索,建構了具有園本特色的幼兒園科學啟蒙教育體系,形成了行之有效的實踐方式,豐富了幼兒園科學啟蒙教育的理論與實踐,影響輻射到全國各地,發揮了積極作用。

參考文獻

[1] 阮素蓮.幼兒園課程概論[M].北京:高等教育出版社,2014:6.

[2] 張俊,等.幼兒園科學領域教育精要—關鍵經驗與活動指導[M].北京:教育科學出版社,2016:28.

[3] 張俊.幼兒園科學教育[M].北京:人民教育出版社,2006:15.

[4] 戴雪芳.試論幼兒園“去結果”式科學教育的價值取向[J].江蘇教育研究,2016(Z5):33-34.

[5] 屠美如.向瑞吉歐學什么—《兒童的一百種語言》解讀[M].北京:教育科學出版社,2002:71.

[6] 肖菊紅,戴雪芳.幼兒園項目活動研究綜述[J].江蘇教育研究,2019(16):54-68.

本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃2018年度重點自籌課題“‘玩中學’幼兒科學微項目活動的實踐研究”(課題批準號:B-b/2018/02/150)的研究成果。

(作者單位:江蘇省蘇州市吳江區實驗幼兒園)

責任編輯:李莎