縣域視角下高質量承接長三角產業轉移研究

——以臨泉縣為例

□李文娟,彭建濤,馬吉光

(中共臨泉縣委黨校,安徽 阜陽 236400)

2021 年2 月,安徽省出臺了《皖北承接產業轉移集聚區建設實施方案》,致力將集聚區打造成為長三角高質量承接產業轉移的優選地。臨泉縣地處皖北地區,可以搶抓長三角一體化、皖北承接產業轉移集聚區等戰略機遇,高質量承接長三角產業轉移,從而帶動臨泉縣經濟發展。對臨泉縣高質量承接長三角產業轉移的研究,不僅可以豐富長三角產業轉移研究,對其他學者的研究起到一定借鑒作用,還有助于帶動臨泉縣經濟發展,同時給類似的欠發達縣域科學、合理、針對性地承接長三角產業轉移和提升縣域競爭力提供借鑒。

1 縣域高質量承接長三角產業轉移的意義

1.1 有助于推動縣域經濟發展

長三角發達地區具有十分雄厚的經濟基礎和強勁的發展態勢,但是經過多年發展也暴露出一些問題。土地和勞動力成本上升較快、耕地銳減、能源緊缺、生態環境不斷惡化等,迫使該地區加速產業轉移,開展產業分工協作,以保持競爭優勢[1]。

在安徽省整體融入長三角一體化的背景下,高質量承接長三角產業轉移將為臨泉縣經濟發展注入新的增長動力。縣域可以利用價格相對低廉、素質相對較高的勞動力資源和地價等優勢,高質量承接產業轉移,加快縣域產業結構調整,縮短產業升級時間,推動縣域經濟發展[2]。

1.2 有助于促進縣域物流產業壯大

隨著經濟發展,長三角地區將成為高新技術產業和對中西部進行產業轉移的聚集區,該區域的貿易量會迅速擴張,這就需要高效、便捷的物流產業支撐。長三角地區快捷的航空、港口、公路和鐵路等交通網絡,有助于長三角區域性統一市場的形成。此時,縣域高質量承接長三角產業轉移會加大縣域地區與長三角地區的貿易往來,增加地區之間物流量,有助于縣域發展壯大物流產業[3]。

1.3 有助于減小縣域被邊緣化的風險

近年來,在區域經濟一體化發展的背景下,長三角地區加強了合作與交流,政府、企業之間的聯系越來越密切,經濟區域板塊加速成形,行政區域的影響越來越小,區域經濟的重新分工正在進行,進一步發揮了區域優勢,顯著增強了區域發展的合力,帶動了地區發展。在此趨勢下,縣域應該積極加入長三角地區一體化之中,給自身經濟發展創造機會,從而減小自身被邊緣化的風險[4]。

2 臨泉縣承接長三角產業轉移的現狀

2.1 臨泉縣經濟發展現狀

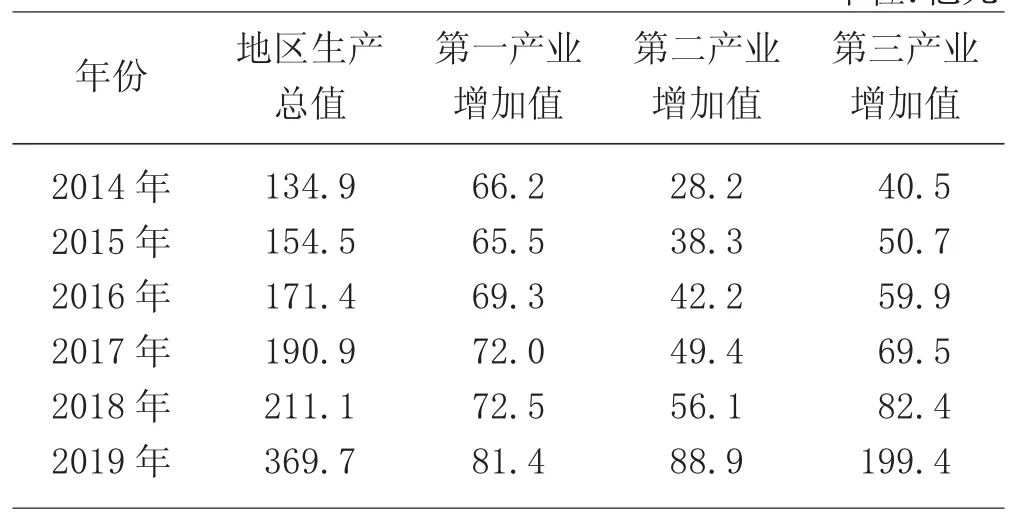

2.1.1 經濟總量快速攀升,產業結構明顯優化

2014—2019 年臨泉縣地區生產總值及三次產業分布情況見表1。2019 年,臨泉縣實現地區生產總值369.7 億元,按可比價格計算,比2018 年增長8.3%。第一產業增加值81.4 億元,增長3.6%;第二產業增加值88.9 億元,增長9.1%;第三產業增加值199.4 億元,增長10.1%。第二產業中,工業增加值56.1 億元,增長8.1%;建筑業增加值32.9 億元,增長11.2%。扣除物價因素影響,2019 年臨泉縣經濟總量較2014 年增長46.9%,5 年間年均增長8.0%。2019 年臨泉縣三次產業結構比為22.0∶24.1∶53.9,與2014 年49.1∶20.9∶30.0 相比,第一產業占比下降27.1 個百分點,第三產業占比提高23.9 個百分點,第三產業已經替代第一產業成為臨泉縣的經濟支柱。

表1 2014—2019 年臨泉縣地區生產總值及三次產業分布 單位:億元

2.1.2 財政收入快速增長

2014—2019 年臨泉縣財政收入見表2。2019 年,臨泉縣累計實現財政收入28.6 億元,增長13.5%,增速高于阜陽市平均水平5 個百分點,排名阜陽市第二位,較2018 年同期提升2 個位次。臨泉縣財政收入中,地方收入17.2 億元,增長10.5%,比阜陽市平均水平高3.3 個百分點。

表2 2014—2019 年臨泉縣財政收入單位:億元

分稅種看,臨泉縣工商稅完成21.1 億元,增長17.0%;契稅和耕地占用稅完成3.5 億元,增長1.7%。非稅收入完成4 億元,增長4.7%。臨泉縣財政收入由2014 年的 10.2 億元增加到 2019 年的 28.6 億元,5 年增長1.8 倍,年均增長22.9%。

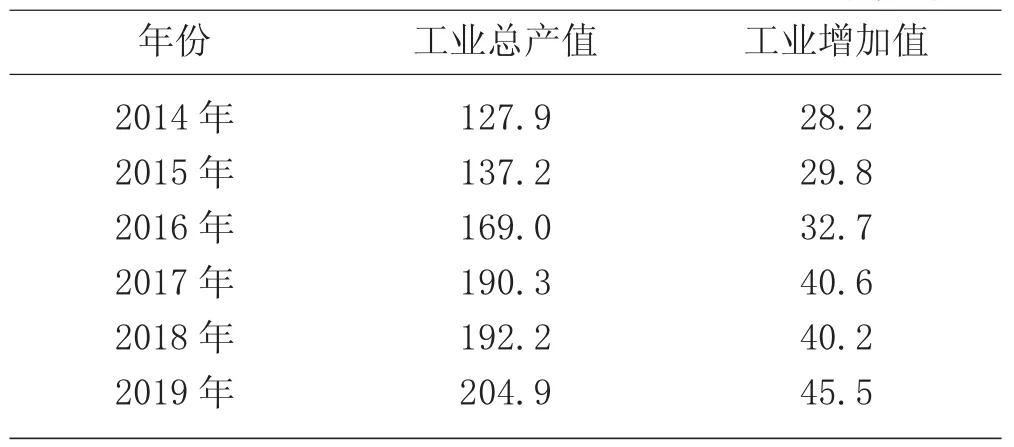

2.1.3 工業經濟不斷發展壯大

近幾年,臨泉縣著力破除工業發展中的制約“瓶頸”,出臺促進工業經濟發展的多項舉措,工業經濟取得長足發展。截至2019 年底,臨泉縣共有規模以上工業企業180 家(含供電公司)。2014—2019 年臨泉縣工業總產值及工業增加值見表3。2019 年,臨泉縣實現工業總產值204.9 億元,比2018 年增長8.3%;與2014 年127.9 億元相比,5 年增長60.2%,年均增長11.5%。2019 年臨泉縣實現工業增加值45.5 億元,比2018 年增長7.7%。2019 年,臨泉縣規模以上工業增加值增速在阜陽市排名第五位,與2018 年同期相比提升1 個位次。臨泉縣28 個行業大類中,21 個行業保持增長,其中15 個行業增速超過10%、12 個行業增速超過20%。

表3 2014—2019 年臨泉縣工業總產值及工業增加值 單位:億元

2.2 臨泉縣承接長三角產業轉移存在的問題

2.2.1 園區產業配套差,產業承接水平低

目前,臨泉縣工業化水平還處于初級階段,許多產業未得到充分發展,產業配套差,限制了產業的發展和轉移。即便長三角地區某些企業轉移過來,由于臨泉縣相應的產業配套、后續服務不能滿足產業發展需求,加上行業信息獲取不及時、中間產品無法自產而需外購等不利條件的影響,產業進一步發展必定受到阻礙[5]。

2.2.2 產業發展質量不高,輻射能力不強

臨泉縣產業處于產業鏈、價值鏈的中低端,產業發展質量不高。與擁有中高端產業的區域相比,臨泉縣核心競爭力不強。目前,臨泉縣沒有真正的產業集群和實力較強的企業集團,這也是影響臨泉縣經濟發展的不利因素。在一定的區域內,臨泉縣現有產業輻射能力遠弱于發達地區的產業。

2.2.3 對外開放水平和市場化程度低

在與長三角接軌方面,臨泉縣對外開放水平較低,缺乏與外界的交流互動,不能滿足經濟發展的需要,不利于新的經濟發展,尤其不利于外向型經濟的增長。在市場化程度方面,長三角地區已經相對成熟,而臨泉縣市場化程度相對不高,較少參與到國際分工的活動中。2019 年臨泉縣經濟外向度只有4.3%,低于全國平均水平27.5 個百分點。

3 臨泉縣高質量承接長三角產業轉移的對策建議

3.1 強化園區載體建設,提升產業承接水平

3.1.1 優化園區發展格局

嚴格按照園區總體規劃、產業規劃、基礎設施規劃,進一步完善園區道路建設、供水電氣熱系統、排污系統等基礎設施。同時,加快園區文化教育、醫療衛生、商貿物流、餐飲娛樂等公共配套設施建設,完善園區綜合服務功能,使工業園區基本形成適應生產和生活需要的現代服務業體系,提升園區總體承載能力[6]。

3.1.2 完善主導產業鏈條

搶抓長三角區域一體化發展產業轉移機遇,結合臨泉縣經濟發展實際情況和產業基礎,充分發揮臨泉縣具有的比較優勢,有序且高質量承接長三角產業轉移。強化產業互補與協同合作,聚焦主導產業,分類實施延鏈、補鏈、強鏈行動,分產業實施產業鏈省級重點工程,推行產業集群群長制、產業鏈供應鏈鏈長制,提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

3.1.3 強化引入科技支撐

堅持引資、引技和引智相結合,重點推進與長三角地區高校、科研院所、中央企業、上市公司等合作,建立長效機制,著力引進一批行業領先、技術先進、品牌影響力大的企事業單位在臨泉縣設立分支機構。以園區為載體,加速產業融合,主動配套補鏈強鏈,加快承接長三角產業轉移,為皖北承接產業轉移集聚區建設貢獻力量。

3.2 加快產業提質發展,做大做強產業集群

3.2.1 優化產業空間布局

加快新型工業化進程,積極推動產業布局優化調整,形成空間布局科學合理、資源利用高效集約、重點產業統籌發展的空間結構[7]。安徽臨泉經濟開發區、臨廬產業園要明確核心地位和發展方向,主動承接長三角產業轉移,引導資源要素集聚,全力推進園區提檔升級,當好臨泉縣高質量發展的“主力軍”“排頭兵”,打造臨泉縣跨越式發展的核心增長極。

3.2.2 調整升級產業結構

推動傳統產業轉型升級,推動生產方式向智能化、精細化轉變,促進“臨泉制造”向“臨泉智造”“臨泉創造”轉變。開展產業質量提升行動,推動企業開展兼并重組、實施技術改造、淘汰落后產能,實施產業基礎再造和產業提升強鏈、延鏈、補鏈“三大行動”,推動制造業加速向數字化、網絡化、智能化發展,提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平。

3.2.3 加快發展優勢產業

著力推動低端產業逐步向高端領域延伸發展,不斷提高產業附加值,提升經濟效益,積極布局高端產業中低端領域,打好產業發展基石,培育未來經濟增長新引擎。大力發展綠色食品加工及精細化工、機械電子、紡織服裝、皮革加工等“1+4”特色產業,加快省級農副食品加工特色產業集群(基地)建設,努力打造“百億級”產業集群。鼓勵其他產業基礎相對較好的鄉鎮布局產業集聚區,形成臨泉縣產業發展的重要補充力量[8]。

3.3 加大對外開放力度,提升招商引資水平

3.3.1 發揮招商優勢,把準招商方向

充分利用國家和安徽省支持皖北承接產業轉移集聚區建設的政策措施,用足用好臨泉縣人口、區位、市場等優勢,積極承接長三角及國內先發地區產業轉移,力爭使臨泉縣走在皖北承接產業轉移的前列。緊盯長三角及國內發達地區產業轉移新動向,瞄準重點行業、重點產業和重點企業,有針對性地組織開展招商推介和洽談活動,大力推進精準招商,努力形成各類重點產業集聚發展的局面。

3.3.2 創新招商方式,建強招商隊伍

積極推動政府招商為主向市場化招商為主轉變,探索實施委托招商、基金招商、園區合作共建、聯合資本招商等新模式。加強與長三角高新區、經濟開發區的聯系,探索組建園區招商聯合體,推動招商引資規模、質量、效益同步提高。落實招商引資考核制度和激勵機制,壓實各級領導干部招商責任,組建高素質、專業化招商人才隊伍,發動全社會共同參與招商,強化招商引資隊伍建設[9]。

3.3.3 加速項目落地,優化后續服務

建立重大招商引資項目信息庫和長三角產業轉移項目政策清單,逐步完善信息共享機制。建立招商項目全流程管控體系,進一步加快招商項目落地速度。加強政策研究和創新,完善產業扶持政策,依法依規用活用好招商引資政策。配備專業招商人才,探索建立專業化、市場化的招商引資新模式,優化項目落地后續服務,切實提升服務水平。