幼兒告狀行為的研究及其應對策略

空軍軍醫大學西京醫院幼兒園 蘇子婕 許 粵

幼兒一日生活中存在著大量的師幼互動行為,而告狀行為是較為常見的互動行為,發生頻率較高。3~6歲幼兒正處于社會化的初始階段,在與同伴、教師的互動行為中逐漸內化社會行為規范,而告狀行為也是其社會性發展過程中的常見行為。筆者在工作中發現不論是哪個年齡班的幼兒都存在告狀行為,從晨間活動到過渡環節,甚至是教學活動過程中幼兒告狀行為也一直存在,而教師的處理方式恰當與否對幼兒性格品質的形成甚至心理發展有著重要影響。有資料統計:每天有近60%的幼兒會向教師告狀,少部分幼兒告狀次數高達5次。作為幼兒教師,我對此十分感興趣——幼兒出現告狀行為的原因是什么?有什么樣的類型?教師又該如何處理?我以幼兒告狀行為作為切入點展開深入的研究,以增加對幼兒世界的認識,在促進幼兒社會性發展的同時為同行提供有效的應對策略。

研究結果與分析

一、幼兒告狀行為的基本情況

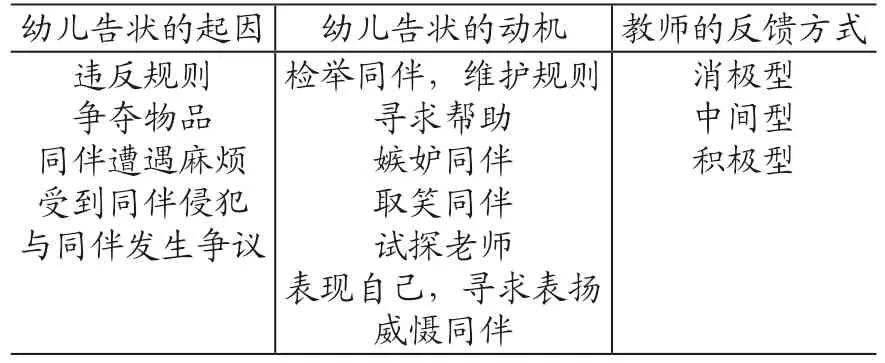

如表1所示,本文將從幼兒告狀的起因、動機以及教師的反饋方式這三個維度展開論述,分別通過總體特征以及對不同年齡班(大、中、小班)幼兒告狀行為的分布情況進行數據分析,目的在于總結幼兒告狀行為的基本特征,發現不同年齡班幼兒告狀行為的差異所在。

表1.幼兒告狀行為的基本研究框架

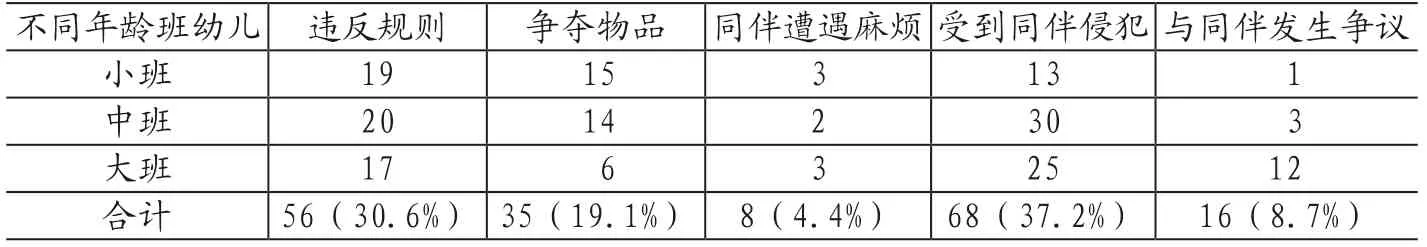

如表2所示,幼兒告狀行為的起因從高到低依次為受到同伴侵犯、違反規則、爭奪物品、與同伴發生爭議、同伴遭遇麻煩。其中,受到同伴侵犯和違反規則所占比例最高,分別為37.2%和30.6%。可以看出幼兒告狀行為的起因以受到同伴侵犯和違反規則為主。

表2.不同年齡段幼兒告狀起因分布情況(N=183 單位:例)

小班幼兒告狀行為的起因中最多的是違反規則,共19次;在中班和大班告狀行為的起因最多的則為受到同伴侵犯,分別為30次和25次。小班幼兒年齡較小,所以當同伴違反老師提出的規則時,總會及時地向老師說明,以求確認對方的行為是否正確,或者為了得到老師的表揚。到中大班時,幼兒行為規范基本形成,受到同伴侵犯而向教師尋求幫助的告狀行為則逐漸增多。

二、幼兒告狀行為的類型

想要了解幼兒告狀行為,就需要了解整個告狀行為產生的過程,了解幼兒與同伴之間、幼兒與教師之間的互動過程。筆者對一個月中觀察收集到的183個告狀案例從告狀動機和使用策略兩個方面進行統計、分析。

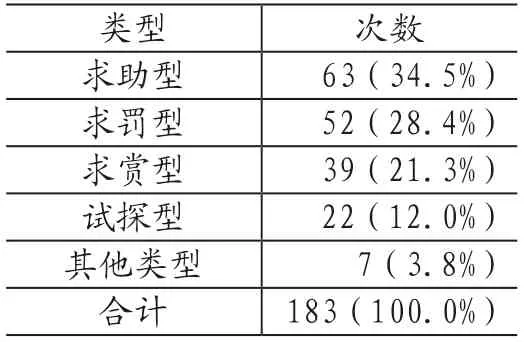

動機是幼兒告狀行為產生的根源,也是促使幼兒向老師告狀的主要原因。如表1所示,筆者將幼兒告狀動機總結為7種,又結合幼兒告狀行為意圖,進一步歸納為求罰型、求助型、求賞型、試探型、其他型五種告狀動機。

由表3可以看出,幼兒告狀動機出現頻次最多的是求助型告狀行為,占34.5%;其次為求罰型告狀行為,占28.4%;居第三位的是求賞型告狀行為,占21.3%。相比之下,試探型告狀行為所占比重較小,為12%,其他類型的告狀行為出現最少,占3.8%。由此可以看出,幼兒告狀動機多為尋求幫助的求助型行為和檢舉同伴、嫉妒同伴等求罰型告狀行為。筆者挑選出求助型和求罰型告狀行為的案例,通過分析來了解幼兒告狀行為的情境、內容、方式以及教師的應對策略。

表3.告狀動機頻次表(N=183 單位:例)

案例1

周一上午的區域活動時間,初一小朋友睜著水汪汪的大眼睛跑向了主班老師,哭哭啼啼地跟老師說:“石頭不讓我們玩小娃娃,他把所有的娃娃都堆到了墻角,不讓別人動,他說這是他家的玩具。可是我跟娃娃家的小朋友都想玩,石頭怎么也不給,怎么辦呀,老師?”楊老師把石頭叫了過來,跟他解釋道:“雖然以前是家里的玩具,但是既然帶到了學校就應該跟老師和小朋友分享,這樣快樂才會傳遞。”石頭好像明白了楊老師的話,回到娃娃家后把玩具一一分給了其他小朋友。

在幼兒園活動中類似的求助行為層出不窮,不僅出現在區域活動中,還有用餐環節有的小朋友被搶走了勺子,過渡環節有的小朋友被不小心撞灑了水弄濕了衣服,戶外活動時有小朋友被搶走了器械等糾紛、爭搶或互相沖撞。幼兒的這類告狀行為更多的是希望能夠借助教師的權威力量解決糾紛或問題,得到老師的幫助、關心和愛護,維護“原告”的利益,而不是希望教師處罰同伴。在放學后的訪談環節中我就娃娃家的問題對教師進行了詢問,原來娃娃家的多數娃娃都是石頭媽媽把家里用不上的娃娃分享給本班幼兒的,這才有了石頭說“娃娃都是他家的”這樣的言論。張老師也借助這次告狀行為對石頭小朋友進行了分享教育。

三、幼兒對告狀行為的應對方式

整個告狀行為的過程參與者分別是“原告”(向教師告狀的幼兒)、“被告”(因為侵犯了原告利益或是違反了規則而被原告“譴責”的幼兒)和“仲裁人”(教師)。本節對“被告”幼兒的反應進行討論,即被告幼兒在遭遇告狀之后會有什么反應呢?筆者對收集到的183個案例進行概括分析后將“被告”的反應分為以下6類。

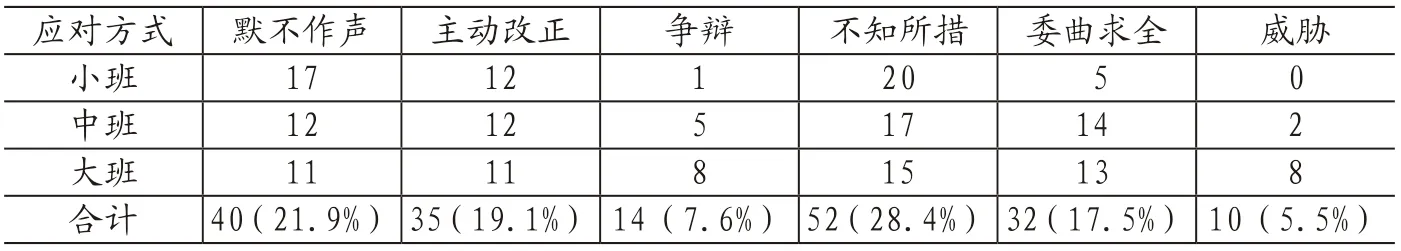

如表4所示,“被告”幼兒主要采取的應對方式有6種,其中出現次數最多的反應情況是不知所措,占比為28.4%;其次為默不作聲,占比為21.8%;剩下的應對方式按從高到低的順序依次排列為主動改正、委曲求全、爭辯、威脅。

表4.“被告”幼兒的應對方式頻次(N=183 單位:例)

遇到同伴跟老師告自己的狀,不同年齡段的幼兒主動改正的應對方式占比相近,不同年齡段的變化較小。不知所措和默不作聲的應對方式則隨著年齡的增長逐漸減少,默不作聲從小班的17例減少到大班的11例,不知所措的應對方式從小班的20例減少到大班的15例。筆者分析,隨著對幼兒園環境的熟悉和同伴關系的發展,幼兒已初步具備解決問題的能力,遇到同伴告狀時的慌亂有所減少。威脅和爭辯的應對方式隨著年齡增長有所增加,從中班的2例增加到大班的8例。筆者分析,這與幼兒自身意識的不斷形成有關,隨著年齡的增加幼兒自身的判斷能力有所提高,獨立自主的意識逐漸形成。

四、教師對告狀行為的應對策略

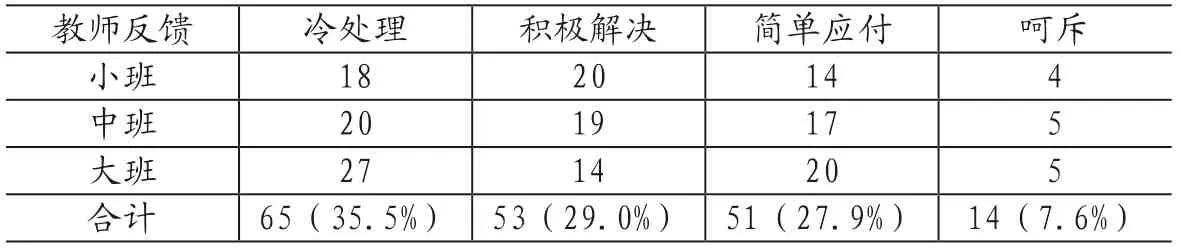

教師作為告狀行為的“裁決人”,也是告狀行為過程的參與者,對幼兒告狀行為的處理方式尤為重要,會對幼兒同伴關系、師幼關系、幼兒個性的發展產生影響。對收集到的183個案例進行分析,筆者將教師的應對策略分為積極解決、冷處理、簡單應付、呵斥。

現收集我院2017年1月至2018年1月中期引產者62例,所有產婦均由于社會、醫學原因自愿終止妊娠,孕周范圍在16~24周之間,31例孕婦引產用藥方案為乳酸依沙吖啶、米非司酮聯合結合雌激素片,產婦引產效果顯著,現匯報如下。

如表5所示,教師冷處理所占百分比最高,為35.5%;排第二的是積極解決問題,占27.9%。冷處理和積極解決問題是兩種截然不同的處理問題方式,為什么所占比例幾乎相當?幼兒告狀行為在幼兒一日生活中出現頻率比較高,給本來就工作繁忙的老師又添加了不少麻煩,所以教師在處理問題時會判斷此次告狀行為有無教育意義,如果是幼兒能夠自行解決的,便放手讓孩子自己去處理,培養其獨立解決問題的能力;如果是有教育意義的告狀行為則會抓住教育契機,適時施教,積極解決幼兒遭遇的麻煩,提供適當的幫助。

表5.各年齡班教師在幼兒告狀行為中應對策略頻次表(N=183 單位:例)

積極解決問題的應對策略隨著幼兒年齡的增長在逐漸變少(從小班的20例降到大班的14例),而冷處理和簡單應付則逐漸增多(分別從18例增加到27例、14例增加到20例)。小班幼兒年齡多在3~4歲之間,行為規范尚未完全養成,基本不具備自行解決沖突的能力。教師在遇到小班幼兒告狀時,多會及時解決,并適當施教,有的教師甚至“包辦”,為幼兒提供寬松愉悅的在園生活。隨著年齡的增長,幼兒對幼兒園環境逐漸熟悉,行為規范基本養成,教師則會選擇“放手”,讓幼兒自行解決所遇到的問題或沖突。在遇到幼兒告狀時,教師多會簡單應付,比如回答幼兒“嗯,好的,老師知道了,你跟小朋友一起商量去解決吧”,或者干脆進行冷處理。

結論

1.幼兒告狀行為基本情況

在告狀起因方面,主要以幼兒受到同伴侵犯和違反規則為主,其中小班以違反規則為主,中大班以受到同伴侵犯為主。

在告狀動機方面,主要以幼兒尋求幫助為主。隨著年齡增長,幼兒由尋求幫助逐漸趨向于嫉妒和取笑同伴,表現形式從直接化逐漸轉向間接化。

2.幼兒告狀的類型

幼兒告狀主要以求助型告狀為主,這與幼兒生理和心理水平的不斷發展有一定關系,多數幼兒能夠將教師提出的規則內化,并監督同伴遵守規則。

“被告”幼兒主要以不知所措的應對方式為主,但隨著年齡是增長不知所措的應對方式有所降低,而爭辯和威脅的應對方式有所增加。

4.教師對告狀行為的應對策略

對于幼兒的告狀行為,教師主要以冷處理的策略進行應對。但是對于年齡小的幼兒,教師多會幫助其積極解決問題,促使其安全感、信任感不斷形成。

建議

幼兒告狀行為廣泛存在于幼兒園一日生活中,對教師日常教學工作的展開有重要影響,而教師的處理方式也會影響師幼關系以及幼兒社會化的發展。對于幼兒告狀行為的應對策略,筆者將從教師和家長的角度提出以下三點建議。

一、學會傾聽,對癥下藥

不同告狀行為有著不同的告狀背景和告狀的幼兒,教師應認真、耐心地傾聽幼兒告狀,對幼兒告狀類型進行準確分析,對具體問題采用具體對策,切忌采用“一刀切”的教育方法。

1.對于求助型告狀

求助型告狀多出現在小班幼兒或者是班上能力較弱的幼兒身上。當小班幼兒出現求助行為時教師要判斷該行為是否在其能力范圍內,幼兒能處理的教師便對其鼓勵,幼兒做不到的教師則要給予適當幫助。對于班上能力較弱的幼兒,教師要培養其自信心,在日常活動中多給予鼓勵和肯定,逐步樹立其自信心。

2.對于求罰型告狀

求罰型告狀多是幼兒希望借助教師的權威力量“懲罰”同伴的不恰當行為,以滿足自己的需求。教師在處理求罰型告狀時一定注意好分寸,盡量不要讓“原告”直接得到滿意的回應,否則在后續活動中教師將會遇到更多的此類行為。教師對于“原告”的行為要立即表明自己不喜歡這類做法,并引導幼兒學會調節自身情緒,同時私下溝通“被告”,讓其意識到問題所在,培養良好的同伴交往能力。

3.對于求賞型告狀

求賞型告狀行為的實質目的是幼兒想要獲取教師的關注。對于求賞型告狀,教師首先需要判斷是否為有意義告狀行為——如果是有意義告狀,教師需要對幼兒進行肯定,鼓勵其保持良好習慣;如果告狀行為屬于無意義告狀,教師則需采用冷處理的方式,使幼兒的這種告狀行為逐漸消退。

4.對于試探型告狀

試探型告狀行為主要是幼兒為了得知教師對某件事或者某種行為的態度。對此,教師應立即給出積極的回應,告訴幼兒該不該做,促進幼兒正確規則、道德意識的形成,為幼兒判斷能力的發展奠定基礎。

二、開展活動,積極引導

1.組織談話活動,引導幼兒遷移經驗

通過談話的方式拋出具體情境引發幼兒思考,以開放式討論讓幼兒說出解決方法,然后創設真實情境,引導幼兒運用討論的方法并遷移經驗來解決問題,培養幼兒獨立解決問題、判斷是非對錯的能力。談話過程也可以發展幼兒的語言表達能力。

2.培養幼兒獨立自主解決問題的能力

有目的、有意識地組織專題訓練活動,培養幼兒的獨立自主能力,開展“我是小小審判官”“我是法官”等活動,讓愛告狀的幼兒擔任審判官,站在老師的角度體驗“裁決人”的感覺,自行解決告狀問題。在教育活動中教師要注意禮貌教育,教會幼兒使用禮貌用語的同時學會謙讓、原諒等中華民族傳統美德,以減少幼兒告狀行為的發生。

3.培養分享意識,增強幼兒同伴交往能力

皮亞杰認為2~7歲的幼兒多數以自我為中心,加之現在幼兒多以獨生子女為主,缺乏分享意識,不會換位思考,由此而引發的告狀行為也不在少數。教師要給幼兒創造自由、愉悅的交往空間,啟發幼兒與同伴交流、探索,引導幼兒在遇到問題時采用相互商量的方式解決,在遇到具體告狀行為時抓住教育契機培養幼兒分享意識,增強幼兒與同伴交往能力。

三、家園合作,共同應對

家長是孩子的第一任老師,對幼兒的教育有著不可推卸的重要作用。首先,家長不能用傳統的思想教育幼兒,“在幼兒園遇到困難時你就找老師幫你解決,小朋友如果欺負你,你就告訴老師”,這會增加一定數量的無意義告狀,對教師的日常工作造成困擾;其次,家長可以作為“傾聽者”“協助者”“同理者”的角色幫助幼兒解決與同伴交往過程中產生的問題,在對幼兒描述的情況作出正確判斷后,引導幼兒換位思考,暗示幼兒正確的解決方法,促進幼兒自行解決問題。家長在家和教師在園的通力合作有利于幼兒社會性良好發展以及同伴交往能力的增強,同時在一定程度上可以減少幼兒無意義告狀行為的發生。