上肢骨折手術中七氟醚吸入聯合超聲引導下腋路臂叢神經阻滯的應用分析

謝佳亮 查衛峰 通信作者 魯加波 顧順

(江蘇省漣水縣人民醫院麻醉科 江蘇淮安 223400)

小兒天性好動且缺乏自我保護意識,因此在日常生活和學習中容易發生意外損傷。據臨床相關調查研究表示,在小兒發生的骨折類型中上肢骨折發生率是最高的[1]。針對小兒上肢骨折臨床多采用手術復位治療,但手術前需要對患兒實施麻醉,雖然氣管內插管麻醉是目前臨床麻醉方法中較為安全可靠的,但還是會對患兒嬌嫩的呼吸道造成刺激,不推薦運用在小兒上肢骨折手術中[2]。因此臨床提出采用丙泊酚對該疾病患兒實施麻醉誘導,但取得的效果卻并不理想[3]。臨床有研究指出,七氟醚吸入聯合超聲引導下腋路臂叢神經阻滯對小兒進行麻醉,其麻醉起效時間快且副作用低,具有比丙泊酚更高的臨床運用價值。本研究以我院收治的上肢骨折患兒為例,開展兩種不同藥物聯合臂叢神經阻滯麻醉方式進行麻醉手術,觀察七氟醚的應用效果。現將結果如實報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

所有研究對象均為在2019 年1 月到2021 年8月我院診療的上肢骨折患兒,所有患兒均為單側上肢骨折,經其家屬同意需要在我院接受上肢骨折擇期手術,年齡2~12 歲,均齡(4.3±1.7)歲。

納入標準:ASA 評價在Ⅰ到Ⅱ級者;年齡2~12歲者;認知無障礙者[4]。

排除標準:除上肢之外其他部位存在多處骨折者;對鎮痛藥物過敏者;近期內發生過呼吸道感染者[5]。

1.2 方法

丙泊酚麻醉誘導:患兒進入手術室后注意觀察患兒體動情況,在其安靜后給予其靜脈誘導,注射藥物為丙泊酚(國藥準字H20123138)[6],劑量為2~3 毫克/千克,患兒使用面罩吸氧,待患兒完全入睡后利用橡皮套幫助患兒將吸氧面罩固定,并持續泵注丙泊酚4~10 毫克·千克-1·小時-1,以此對患兒進行維持性麻醉,直至患兒穿刺麻醉成功,隨后持續泵注丙泊酚4~10 毫克·千克-1·小時-1 直至手術結束。

七氟醚吸入:患兒進入手術室后需要給予其七氟醚(國藥準字H20070172)吸入,濃度為6%,患兒使用面罩吸入,吸入時長為3~5 分鐘,待患兒完全入睡后利用橡皮套幫助患兒將吸入面罩固定,并持續吸入1.5%~2%,以此對患兒進行維持性麻醉,直至患兒穿刺麻醉成功,隨后持續吸入1.5%~2%七氟醚。

所有患兒均在超聲引導下進行臂叢神經阻滯麻醉,具體實施步驟如下。

超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉:令患兒平臥在手術床,不要在其頭下墊枕頭,將患兒骨折肢向外展開90°左右并將其彎曲,讓患兒的手背緊貼手術床上。隨后使用超聲進行定位,利用超聲診斷儀的探頭對患兒的臂叢中線位置開始向外進行掃描,隨后需要依次將患兒的甲狀腺部位、頸內動靜脈部位、胸鎖乳突肌外遠側部位充分暴露,然后在患兒的肌間溝平面進行掃描并注意調整探頭的角度,直到顯示器中清晰顯示出患兒串珠狀的臂叢神經圖像為止。穿刺部位消毒,鋪巾,1%利多卡因皮膚浸潤。配合超聲檢查結果,采用平面內技術從外側進針,精準地將局麻藥注射到患兒臂叢神經干中,盡可能避免對周圍神經組織與血管組織的損傷。

2 觀察指標和統計學處理方法

2.1 觀察指標

術中觀察指標:麻醉手術期間需要由護理人員記錄下的指標分別有呼吸(RR)、心律(HR)以及血氧飽和度(SPO2)。

在患兒蘇醒期利用躁動量化評分表(PAED)對其進行評分,得分越高代表患兒的躁動情況越嚴重,超過10 分則定義為躁動。

術后觀察指標:患兒手術完畢后需要記錄下其麻醉后恢復時間、疼痛反射消失時間以及其麻醉手術后是否產生不良反應,若產生需將不良反應的具體內容記錄下來。

2.2 統計學處理方法

術中、術后觀察指標數據均由SPSS21.0 軟件處理,以P<0.05 為差異顯著。

3 結果

3.1 兩組患兒術中各項指標對比

結果發現三項指標均為實驗組患兒更優,其體現在SPO2大于對照組;HR 和RR 小于對照組。見表1。

表1 兩組患兒術中麻醉情況對比

3.2兩組患兒躁動量化評分結果對比

從分析結果來看,實驗組患兒在術后蘇醒的時間更快,且麻醉后疼痛反射消失時間更短。見表2。

表2 兩組患兒麻醉效果對比

3.3 兩組患兒不良反應發生情況對比

從統計結果來看,實驗組未發生煩躁的情況低于對照組。見表3。

表3 兩組患兒術后不良反應發生情況對比

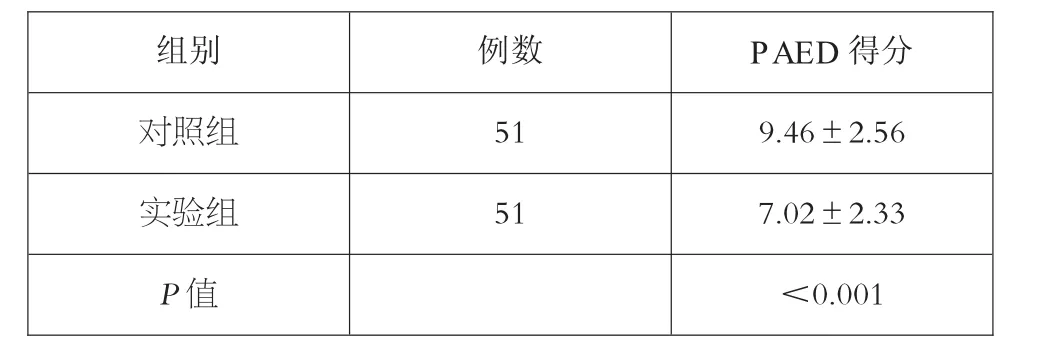

3.4兩組患兒躁動量化評分結果對比

利用小兒躁動量化評分表對各組患兒進行評價,結果發現實驗組患兒的PAED 評分要明顯低于對照組。見表4。

表4 兩組患兒PAED 評分對比

3.5兩組患兒尺橈神經阻滯效果對比

麻醉完成后對所有患兒進行VSA 測試,結果提示對照組高于試驗組。見表5。

表5 兩組患兒的尺橈神經阻滯情況對比

4 分析討論

處于2~12 歲的兒童容易發生意外損傷導致骨折。小兒骨折類型多為上肢骨折,若小兒的情況良好且無任何呼吸道感染情況,則可采取手術治療,以此促進其骨折部位復位和愈合。小兒骨折復位手術和愈合手術方式較為簡單,且不會對其造成較大創口,加上手術時間短,因此被臨床廣為運用,該手術前需要對患兒采取氣管內插管或吸入麻醉、神經阻滯復合麻醉等方式,從近年來臨床的統計報告來看,雖然氣管內插管麻醉方式具有較強的鎮痛和鎮靜作用,但由于小兒呼吸道嬌嫩,氣管內插的方式可能會對其呼吸道造成較大的刺激,由此會引發患兒出現氣管損傷、喉水腫以及痙攣等癥狀。因此針對2~12 周歲的患兒,臨床對其實施麻醉的方式多為單純藥物麻醉和臂叢神經阻滯,但單純的藥物麻醉只適用于手術時間短的小手術,比如骨折手法整復、骨牽引等。雖然術中麻醉醫師可以通過對患兒進行通氣處理來緩解患兒出現的缺氧情況,但手術時間延長,就難以控制患兒麻醉的深淺,使其生命受到威脅。因此臂叢神經阻滯是目前臨床最常用于小兒麻醉的方式,其可以聯合基礎麻醉對患兒實施,可以選擇患兒腋路也可選擇患者的肌間溝進行,這種麻醉方式的優勢在于不會直接對患兒的氣道造成刺激,因此患兒在術后的氣道恢復情況較佳。臨床常使用丙泊酚、氯胺酮等具有鎮痛、鎮靜功效的藥物與該麻醉方式進行聯合運用,但從既往臨床的使用情況來看,聯合這類藥物對患兒麻醉,會導致患兒麻醉蘇醒慢且會產生各種不良反應。有研究指出,利用七氟醚聯合臂叢神經阻滯的麻醉效果要優于使用丙泊酚和氯胺酮,且該研究通過對比實驗檢測患兒術中的SPO2、RR、HR 指標變化,發現使用七氟醚的患兒組該三項指標顯示要明顯優于使用丙泊酚和氯胺酮的患兒組。從本次研究的結果來看也驗證了該研究的結論,本次使用七氟醚的患兒組上訴三種術中指標均優于使用丙泊酚的患兒組,且該組患兒麻醉后蘇醒時間要明顯短于對照組,說明七氟醚可有效解決丙泊酚、氯胺酮等鎮痛、鎮靜藥物對患兒麻醉時產生的蘇醒慢這一問題,另外該組患兒在麻醉手術結束后產生不良反應的人數較少,也可證實七氟醚在對患兒進行麻醉時的副作用較小,具有較高的安全性。最后從本次兩種麻醉方式對患兒尺橈神經阻滯的效果來看,無論是橈神經還是尺神經阻滯效果均是實驗組要明顯優于對照組。

綜上所述,聯合七氟醚和臂叢神經阻滯對小兒進行麻醉具有良好的安全性,且有利于患兒術后盡快蘇醒,減少藥物對其神經的刺激,降低患兒在術中缺氧的問題,值得推崇。