椎板-椎弓根螺釘固定治療腰椎峽部不連的療效分析

趙永軍,白春宏,孫明林,李中海,吳健祥,夏 群,陳婷婷

腰椎峽部不連是指腰椎的上下關節突與橫突移行區骨質不連續或骨質缺損,也稱為峽部裂或椎弓崩裂。通常是在先天發育異常或骨質薄弱的基礎上,腰椎峽部受到反復應力作用致使峽部疲勞骨折,有學者認為具有一定的遺傳傾向。Rosenberg等發現,腰部的活動及反復的應力刺激是導致腰部峽部不連的重要誘發因素。有研究表明,軀干過伸和旋轉會導致峽部更大的機械應力,這種動作在棒球、足球運動員中較多見,跑步沖刺會增加軀干的伸展和旋轉,引起峽部裂的風險。目前腰椎峽部不連發病率為6%,軍人發病率可達9.7%,可能與軍事訓練中跑步沖刺及腰部反復屈伸活動有關。腰椎峽部不連大多可經非手術治療佩戴腰部支具愈合,但非手術治療無效的建議行手術治療。腰椎峽部不連常用的手術方法包括Buck法、Scott法、Morscher法、微創治療及基于椎弓根螺釘的內固定系統。目前國內外文獻中尚未有椎板-椎弓根螺釘治療腰椎峽部不連的報道,本研究通過分析武警特色醫學中心手術治療的25例腰椎峽部不連的臨床資料, 探討椎板-椎弓根螺釘固定治療腰椎峽部不連的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018-05至2021-05在武警特色醫學中心骨科治療的25例腰椎峽部不連患者, 均為男性。年齡19~30歲,平均(23.11±2.12) 歲。納入標準:(1)影像學確診為L椎體雙側椎弓峽部不連或伴有Ⅰ度滑脫;(2)經佩戴腰部支具非手術治療超過 6個月,峽部未愈合,癥狀未緩解;(3)行椎板-椎弓根螺釘固定。排除標準:(1)年齡大于30歲;(2)腰椎峽部不連Ⅱ度以上滑脫者;(3)L椎板有缺損無法置入椎板螺釘。所有患者均簽署知情同意書。

1.2 手術方法 患者全身麻醉后,取俯臥位,腰椎后路正中切口, 逐層剝離并充分顯露棘突、峽部、上下關節突,腰橫突為中線與上關節突外緣交點為進針點打入2枚椎弓根螺釘,棘突的基底部分為3等分,分別以中上1/3、中下1/3交界處為進針點,從棘突椎板連接處的一側進釘,朝向對側椎板打入1枚椎弓根螺釘。用刮匙清除峽部的瘢痕組織及斷端硬化骨。根據峽部缺損情況,取合適大小的自體髂后上棘骨塊,骨塊植于峽部斷端缺損處。聯接棒聯接椎弓根螺釘、椎板螺釘,適當給予峽部加壓,逐層縫合(圖1)。

圖1 腰椎椎板螺釘-椎弓根螺釘示意圖A.側面;B.正面

1.3 觀察指標 術后引流管拔除后復查腰椎X線、CT,術后每3個月復查腰椎CT評估峽部植骨融合情況。術前、術后3個月、末次隨訪時進行VAS及ODI評分,觀察腰痛改善及功能恢復情況。使用 Henderson 標準評估患者的術后結果。

2 結 果

2.1 術前、術后VAS及ODI評分對比 術后3個月和末次隨訪VAS、ODI指數評分均較術前降低,差異有統計學意義(<0.05),與術后3個月比較,末次隨訪VAS、ODI指數評分均明顯降低,差異有統計學意義(<0.05,表1)。

表1 術前、術后3個月、末次隨訪VAS評分、ODI指數評分比較

2.2 手術情況及臨床療效 手術平均時間(75.12±15.41) min,平均出血量(123.31±20.81)ml,住院時間(9.45±1.32)d,峽部愈合時間(7.68±1.72)個月,融合率100%。25例患者均獲得完整隨訪,時間9~12個月。術后所有患者腰痛癥狀明顯緩解,雙側大腿后側放射痛及腘繩肌緊張癥狀均消失。所有患者峽部均愈合,無內固定松動及斷裂。按Henderson 標準評估患者的術后結果, 20例優,5例良,優良率100%。3例術后出現峽部延遲愈合。1例因椎板螺釘長穿透關節突,引起下腰部長期疼痛,峽部愈合后,取出內固定后腰部疼痛緩解。1例由于術中峽部缺損較多,給予加壓后導致下關節突短縮,關節囊韌帶牽張,術后長期腰部疼痛,術后12個月隨訪腰部疼痛VAS評分3分。

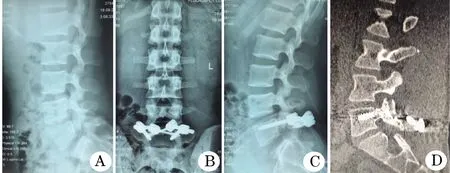

2.3 典型病例 患者,男,21歲,軍事訓練后出現腰部疼痛伴活動受限1年,臥床休息后好轉,站立活動加重, X線片示:L椎體雙側峽部不連(圖2A),建議避免軍事訓練及腰部劇烈活動,同時佩戴腰部支具。非手術治療6個月,腰部疼痛無好轉,峽部斷端未見明顯愈合跡象,斷端硬化,以“L椎體峽部不連”收入院。查體:L棘突壓痛明顯,腰部過伸試驗陽性,雙下肢運動及感覺正常。入院后積極完善相關檢查,全麻下行L椎體峽部修復椎板-椎弓根螺釘系統內固定術(圖2B、C),術后3 d佩戴腰部支具下床活動。術后每3個月門診復查1次,術后9個月峽部骨性愈合,腰部活動正常(圖2D),VAS評分1分,ODI指數10%。

圖2 L5椎體雙側峽部不連患者術前術后X線片A.術前; B.術中正位;C.術中側位;D.術后9個月

3 討 論

多數腰椎峽部不連患者無明顯癥狀,可自愈。若峽部裂斷端長期不愈合可形成假關節及腰椎滑脫,無椎體滑脫者臨床癥狀多為峽部裂局部的腰部疼痛,少數表現為臀部及大腿后側放射痛,腘繩肌緊張等,出現椎體滑脫者則可因椎管狹窄、神經受壓導致下肢神經性疼痛、麻木等。早期可通過非手術治療,停止運動在非手術治療中起關鍵作用,減少椎間活動,促進峽部骨性愈合。非手術治療無效,建議手術治療。腰椎峽部不連早期手術方式為椎間融合,但節段融合術后,增加了臨近節段的運動及應力,加速相鄰節段退變。Kimura于1968年首次報道通過植骨直接修復峽部,但術后需長期臥床及佩戴支具,峽部愈合率不高。隨著內固定技術的發展,出現了(Buck法、Scott法、Morscher法等),但易出現內固定松動,出血多,峽部總體愈合率不高等問題。相比基于椎弓根螺釘技術峽部修復(單節段椎弓根釘棒術、椎弓根螺釘-鉤板固定術),固定強度、穩定性大,骨愈合率高,并發癥少等優點,多應用于臨床。但也可能導致椎板骨折、脫鉤、假關節形成等,椎板鉤進入椎管,刺激硬膜引起下肢神經癥狀。

自C2椎板螺釘在臨床廣泛應用以來,腰椎椎板螺釘,胸椎椎板螺釘相繼應用于臨床。有研究表明椎弓根-椎板固定系統與椎弓根-鉤系統在旋轉、屈伸、側彎等方面強度無統計學差異。臨床關于腰椎椎板解剖數據的測量報道較多,本研究采用椎板-椎弓根螺釘系統選擇L尾傾10°~20°,可避免穿透關節突;外傾角度40°~50°,也可防止穿透腹側椎板。具體方法是椎板螺釘的進針點選擇棘突與椎板的交界處分為3等分,上1/3為頭側螺釘,下1/3為尾側螺釘,用鉆頭鉆出導向孔,然后用直錐插入椎板,用探針來確保錐子在椎板內,置入直徑4.5 mm,長度25 mm的螺釘,椎板內松質骨的厚度小于4.5 mm,可使固定更牢靠。

本研究通過采用椎板-椎弓根螺釘固定治療腰椎峽部不連,我們認為有以下優點:(1)由于腰椎的椎管面積大,只要螺釘不完全穿破椎板,手術安全性較高;(2)相比椎板鉤,椎板螺釘不過分剝離椎板,手術創傷小;(3)椎板螺釘不侵入椎管,避免了椎板鉤對硬膜的刺激;(4)對于峽部不連椎體伴有隱性脊柱裂,椎板螺釘較椎板鉤穩定性更好;(5)選用大于椎板厚度的螺釘,螺紋與椎板骨皮質有一定的切割,螺釘多層皮質會更牢靠。

本研究25例峽部植骨平均融合時間為(7.68±1.72)個月,手術時間和出血量,與文獻[14,15]報道基本一致。術后3個月 VAS、ODI評分較術前降低,末次隨訪時進一步降低,所有患者術后6個月均能良好參加軍事訓練。本組出現3例延遲愈合,2例長期腰部疼痛,可能與病程、斷端硬化程度及年齡有關,建議對于存在下腰痛峽部不連經非手術治療無效的官兵,應及早手術,避免斷端硬化明顯,引起延遲愈合。

綜上所述,椎板螺釘-椎弓根螺釘系統修復峽部是可行的、安全有效的腰椎峽部不連手術方案,但本研究的隨訪臨床指標和放射學參數不夠全面,缺乏取出峽部內固定后的隨訪觀察。尚需與目前常用的峽部修復術比較,選取最優手術方式。