武漢市友誼大道北段高架與地鐵共線段方案設(shè)計(jì)

李天祥,汪 托

(武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430023)

1 項(xiàng)目背景

友誼大道—中山路是《武漢市城市總體規(guī)劃(2010—2020年)》[1]“三環(huán)十三射”快速路網(wǎng)的射線之一。友誼大道—中山路南起二環(huán)線梅家山立交,北至三環(huán)線東段友誼立交,全長(zhǎng)17.5km。規(guī)劃將此快速路分為三段:南段為梅家山立交—沙湖立交,中段為沙湖立交—徐東立交,北段為徐東立交—三環(huán)線。南段位于二環(huán)內(nèi),受制于武九鐵路外遷,目前仍處于前期方案研究階段;中段位于內(nèi)環(huán)以內(nèi),已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)施;北段位于內(nèi)環(huán)與三環(huán)之間,是過(guò)境交通與到發(fā)交通并重的快速放射線。作為主城區(qū)快速路系統(tǒng)中的“最后一條”,其建設(shè)對(duì)完成規(guī)劃的城市快速路網(wǎng)具有決定性意義。結(jié)合南北兩段建設(shè)條件,友誼大道北段(三環(huán)線—宏茂巷)快速化改造工程應(yīng)率先實(shí)施。

2 工程概況

2.1 道路路線走向及建設(shè)方式

該項(xiàng)目為友誼大道北段(三環(huán)線—宏茂巷),起點(diǎn)順接友誼大道中段快速化改造工程止點(diǎn)宏茂巷;宏茂巷東側(cè)內(nèi)環(huán)線友誼立交為三層分離式立體交叉,維持現(xiàn)狀;出地下通道后,設(shè)置地面段與內(nèi)環(huán)線友誼立交銜接;才華街以東高架開(kāi)始起坡,一直向東,依次設(shè)置鐵機(jī)路立交、二環(huán)線羅家港立交、工業(yè)路立交(預(yù)留);高架在跨建設(shè)十路后落地,通過(guò)地面段與現(xiàn)狀三環(huán)線友誼大道立交銜接,止點(diǎn)在三環(huán)線友誼立交以西;現(xiàn)狀三環(huán)線友誼立交為單環(huán)式變形苜蓿葉式全互通立交,維持現(xiàn)狀。

2.2 主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目主線為雙向4~6車道高架,設(shè)計(jì)車速60km/h,其中才華街至二環(huán)線段主線高架為雙向4車道,二環(huán)線至建設(shè)十路段主線高架為雙向6車道;項(xiàng)目地面輔道為雙向6車道,設(shè)計(jì)車速40km/h。

2.3 建設(shè)規(guī)模

該項(xiàng)目除東西兩端地面段及徐東大街隧道段外,其余均為高架段,從宏茂巷至三環(huán)線友誼立交西,項(xiàng)目全長(zhǎng)8.81km,其中高架段7.66km(含橋梁引道),隧道段0.54km(現(xiàn)狀利用),地面段0.61km。此外,在二環(huán)線至建設(shè)十路段建設(shè)單倉(cāng)電纜隧道。

3 建設(shè)條件

3.1 道路現(xiàn)狀斷面

徐東大街至才華街紅線為60m,二幅路斷面形式,機(jī)非共板,雙向10車道。才華街至二環(huán)線段紅線為50~60m,三幅路斷面形式,雙向6車道。二環(huán)線至工業(yè)路段紅線為50~60m,一幅路斷面形式,機(jī)非共板,雙向6車道。工業(yè)路至三環(huán)線段紅線為50m,三幅路斷面形式,雙向4車道。

3.2 沿線建筑

道路沿線主要為住宅用地、商業(yè)用地,局部為教育用地,現(xiàn)狀臨街地塊建成較多,主要是居民住宅區(qū)。其中,高架與地鐵10號(hào)線共線段道路兩側(cè)均為建成區(qū),基本為住宅區(qū)。

3.3 沿線地上、地下管線

道路沿線地上、地下管線較多,機(jī)動(dòng)車道內(nèi)分布有排水箱涵,非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)分布有給水、燃?xì)狻㈦娏Α㈦娦诺仁姓芫€。

4 相關(guān)地鐵線路

二環(huán)線至工業(yè)一路段與地鐵10號(hào)線共線,另地鐵12號(hào)線在園林路橫穿友誼大道。

4.1 地鐵10號(hào)線

地鐵10號(hào)線是規(guī)劃地鐵線網(wǎng)中的一條穿城快線,線路起于常福,經(jīng)漢陽(yáng)、漢口、武昌至陽(yáng)邏,全長(zhǎng)85km[2]。其中新港線(武漢火車站—陽(yáng)邏)屬于地鐵10號(hào)線東段線路,納入武漢市城市地鐵第四期建設(shè)規(guī)劃。

與項(xiàng)目相關(guān)的地鐵10號(hào)線在二七過(guò)江隧道下游過(guò)江后,經(jīng)水源地由西北轉(zhuǎn)向友誼大道走向,經(jīng)過(guò)工業(yè)一路后,轉(zhuǎn)向工業(yè)二路、禮和路方向。地鐵10號(hào)線與友誼大道共線段長(zhǎng)約3.6km,設(shè)鋼都花園站和工業(yè)路站,其中鋼都花園站為地鐵10號(hào)線與12號(hào)線的換乘站。

4.2 地鐵12號(hào)線

地鐵12號(hào)線是武漢地鐵第四期建設(shè)規(guī)劃中最長(zhǎng)的線路,也是首條和唯一的獨(dú)立環(huán)線,全長(zhǎng)約60km(全地下線路),設(shè)站37座,其中換乘站26座。線路串聯(lián)了武漢7個(gè)中心城區(qū),兩次穿越長(zhǎng)江,一次穿越漢江,兩次穿越湖泊(沙湖、墨水湖),連接漢口火車站、武昌火車站等對(duì)外交通樞紐以及后湖、南湖等大型居住組團(tuán),串聯(lián)多個(gè)重點(diǎn)功能區(qū)。

地鐵12號(hào)線沿園林路布設(shè),下穿友誼大道,并在道口設(shè)置與地鐵10號(hào)線換乘站,即鋼都花園站,目前地鐵12號(hào)線正在施工。

5 共線段方案設(shè)計(jì)

5.1 方案概述

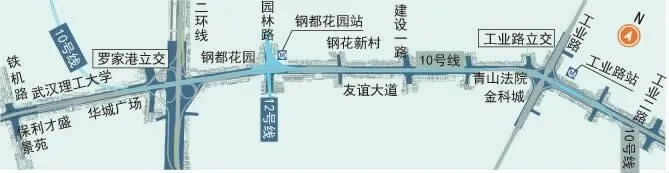

除立交、上下橋匝道范圍外,路段紅線寬度為50m,沿街建筑鄰近紅線,退距較小,局部路段沒(méi)有退距。由于斷面寬度有限,高架與地鐵線布設(shè)互相制約。考慮到地鐵10號(hào)線為遠(yuǎn)期規(guī)劃線路,在高架橋墩布設(shè)時(shí),需要給地鐵區(qū)間及站點(diǎn)預(yù)留后期施工空間,并保證軌道結(jié)構(gòu)與橋梁樁基承臺(tái)之間有足夠的安全距離,因此參考武漢市近期已實(shí)施工程,地鐵區(qū)間段盾構(gòu)與高架樁基的凈距按不小于2m進(jìn)行控制。為做好后期地鐵空間預(yù)留,在方案設(shè)計(jì)階段,提出了兩種斷面方案,綜合考慮地鐵10號(hào)線的影響、立交方案、上下橋匝道布設(shè)、地面交通組織、環(huán)境景觀、實(shí)施和管理難度、工程規(guī)模等因素進(jìn)行方案比較。圖1為地鐵共線段總平面圖。

圖1 地鐵共線段平面示意圖

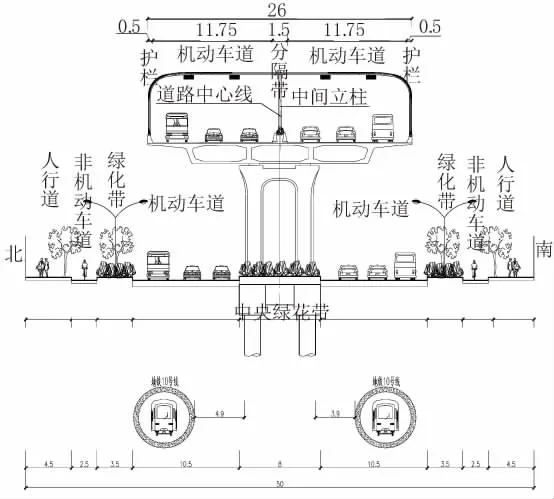

(1)斷面方案一

地面道路設(shè)8m中央綠化帶,標(biāo)準(zhǔn)段高架橋橋墩均設(shè)置在中央綠化帶內(nèi),地鐵10號(hào)線布設(shè)在橋墩兩側(cè),中央綠化帶兩側(cè)布置地面機(jī)動(dòng)車道及慢行交通系統(tǒng)。圖2為斷面方案一標(biāo)準(zhǔn)段橫斷面圖。

圖2 斷面方案一標(biāo)準(zhǔn)段橫斷面圖(單位:m)

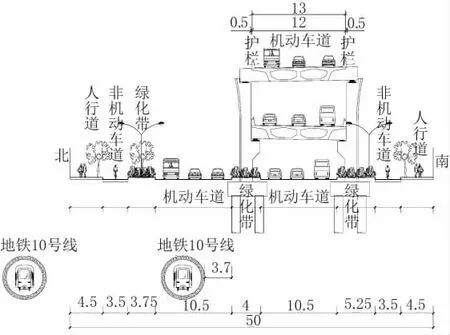

(2)斷面方案二

高架橋設(shè)置在南側(cè),為雙層高架,地鐵10號(hào)線設(shè)置在高架北側(cè),高架北側(cè)及高架橋下布設(shè)地面路段、慢行交通系統(tǒng)。圖3為斷面方案二標(biāo)準(zhǔn)段橫斷面圖。

圖3 斷面方案二標(biāo)準(zhǔn)段橫斷面圖(單位:m)

5.2 方案比選

5.2.1 對(duì)地鐵10號(hào)線的影響

對(duì)地鐵10號(hào)線的影響主要體現(xiàn)在地鐵車站的布置上,下面重點(diǎn)闡述高架與地鐵車站之間的關(guān)系。

(1)方案一

a.鋼都花園站

該站為地鐵10號(hào)、12號(hào)線換乘站。12號(hào)線位于下層,橫穿友誼大道,設(shè)島式車站;10號(hào)線處于上層,

區(qū)間處于橋梁樁基兩側(cè),設(shè)側(cè)式車站。盾構(gòu)區(qū)間結(jié)構(gòu)距離橋墩均較小(最小為2m),為給地鐵10號(hào)線轉(zhuǎn)換巷道預(yù)留空間,主線高架需要采用大跨徑(115m)跨越地鐵車站結(jié)構(gòu),工程規(guī)模較大。由于車站結(jié)構(gòu)與樁基距離僅2m,可考慮先期與高架同步實(shí)施。

b.工業(yè)路站

該站位于工業(yè)路立交范圍,為協(xié)調(diào)主橋及匝道橋墩與地鐵車站的關(guān)系,采用門(mén)架墩跨越地鐵車站,車站居中布置,采用地下2層標(biāo)準(zhǔn)島式車站,橋梁樁基與車站結(jié)構(gòu)之間凈距約5m。橋下凈空預(yù)留10m,便于設(shè)置龍門(mén)吊。后期地鐵施工時(shí),站點(diǎn)可采用明挖方式,施工空間較為充足。

(2)方案二

在方案二中,地鐵區(qū)間及車站均布設(shè)在橋墩北側(cè),均采用標(biāo)準(zhǔn)島式車站,僅南側(cè)區(qū)間距離橋墩較近,北側(cè)不受影響。

a.鋼都花園站

橋墩與地鐵10號(hào)線轉(zhuǎn)換巷道沒(méi)有干擾,主線高架不需要采用大跨徑跨越地鐵站結(jié)構(gòu)。南側(cè)車站結(jié)構(gòu)與橋梁樁基凈距為2m。

b.工業(yè)路站

車站布置在高架北側(cè),其結(jié)構(gòu)與橋梁樁基凈距約3.5m。方案二中,橋梁樁基與車站結(jié)構(gòu)距離均較小,建議兩座車站先期與高架同步實(shí)施。

5.2.2 對(duì)立交方案的影響

共線段設(shè)置2座互通立交,即二環(huán)線羅家港立交、工業(yè)路立交。由于立交用地限制,兩個(gè)立交方案布設(shè)緊湊,匝道布設(shè)受地鐵區(qū)間與站點(diǎn)影響較大。

(1)二環(huán)線羅家港立交

斷面方案一(見(jiàn)圖4):該立交為變異苜蓿葉全互通式立交,主線高架采用中央橋墩,地鐵區(qū)間位于橋墩兩側(cè),匝道與地鐵區(qū)間之間基本無(wú)干擾。

圖4 羅家港立交平面圖(斷面方案一)

斷面方案二(見(jiàn)圖5):該立交為變異苜蓿葉部分互通式立交,地鐵區(qū)間位于高架北側(cè),主線高架北側(cè)匝道布設(shè)困難,與方案一相比,缺少了由東往南、由南往西兩個(gè)方向的左轉(zhuǎn)匝道。

圖5 羅家港立交平面圖(斷面方案二)

(2)工業(yè)路立交

斷面方案一(見(jiàn)圖6):該立交為X形全互通式立交,在地鐵站點(diǎn)范圍內(nèi),主線高架采用門(mén)式墩,地鐵車站居中布置,立交匝道與主線高架共用橋墩,布設(shè)于兩側(cè)。

圖6 工業(yè)路立交平面圖(斷面方案一)

斷面方案二(見(jiàn)圖7):該立交為部分定向匝道互通式立交,地鐵區(qū)間位于高架北側(cè),主線高架北側(cè)匝道布設(shè)困難。疊層高架左轉(zhuǎn)匝道宜采取左出方式,便于協(xié)調(diào)匝道層次關(guān)系。但是,北側(cè)左出匝道與地鐵區(qū)間距離不足,布設(shè)困難。因此,與方案一相比,方案二缺少了由西往北、由南往西兩個(gè)方向的左轉(zhuǎn)匝道。綜上所述,方案一中兩座互通立交均為全互通立交,交通功能較方案二更好。

圖7 工業(yè)路立交平面圖(斷面方案二)

5.2.3 上下橋匝道布設(shè)

方案一中,鐵機(jī)路、園林路東側(cè)上下橋匝道均為平行式匝道。

方案二中,鐵機(jī)路與德平路之間為平層與疊層轉(zhuǎn)換段,北側(cè)下橋匝道接主線處標(biāo)高較高,在保證下橋匝道與道路距離滿足規(guī)范的前提下,匝道縱坡過(guò)大。對(duì)于園林路東側(cè)下橋匝道,受地鐵區(qū)間限制,采用右轉(zhuǎn)匝道,但園林路范圍為地鐵12號(hào)線鋼都花園站,無(wú)條件布設(shè),因此須移至建設(shè)一路。

5.2.4 地面交通組織

(1)方案一

機(jī)動(dòng)車:地面道路為四幅路,中間8m寬分隔帶,雙向6車道機(jī)動(dòng)車道,交通順暢;機(jī)非隔離帶的設(shè)置保證機(jī)非互不干擾;地面交叉口交通組織方便、通暢,地面道路交通功能較好;地面道路設(shè)置較寬的中央分隔帶,對(duì)向行駛車輛無(wú)干擾,車輛在交叉口掉頭方便。

行人:利用較寬的中央綠化帶,給行人二次過(guò)街提供安全島;公交站臺(tái)基本不受橋墩影響。

(2)方案二

機(jī)動(dòng)車:地面道路為四幅路,東行往三環(huán)線方向車輛行駛于高架橋下,西行往徐東方向車輛行駛于道路北側(cè);北側(cè)機(jī)動(dòng)車道等同于方案一,南側(cè)機(jī)動(dòng)車道一般路段與方案一相同,但在道口、單位出入口等位置,視線受橋墩遮擋,對(duì)行車安全不利;在疊層與平層過(guò)渡段,橋墩為避讓地鐵,布置不規(guī)律,造成地面車行道凌亂,車輛變道、分離、并線次數(shù)多,交通混亂。

行人:北側(cè)立墩的綠化帶可作為行人二次過(guò)街的安全島;南側(cè)公交站臺(tái)受地面橋墩影響,或被分隔,或干擾視線。

5.2.5 環(huán)境與景觀

(1)方案一

高架橋墩立于道路中央綠化帶,橋梁位于路中,高架外邊緣距道路紅線外建筑相對(duì)較遠(yuǎn),對(duì)建筑物的影響較小。在道路交叉口或立交處,主線橋下墩柱數(shù)量相對(duì)較少。高架橋下中央分隔帶光照較差,難以種植大型喬木,且內(nèi)側(cè)機(jī)動(dòng)車道行駛空間不夠開(kāi)闊。中央綠化帶寬8m,綠化面積最大。

(2)方案二

高架橋墩距離南側(cè)建筑物距離更近,且由于高架為雙層,噪聲、尾氣等污染對(duì)南側(cè)居民的影響會(huì)加大,對(duì)北側(cè)的影響相應(yīng)減小。綠化帶總寬7.5m,綠化面積接近于方案一。橋高比方案一至少高7m,總體接近于5層樓高,對(duì)地面行人、車輛、周邊建筑均造成較大壓迫感。在噪聲、汽車尾氣等污染方面,方案二對(duì)周邊的影響較大。

5.2.6 實(shí)施和管理

方案一的斷面形式在武漢市應(yīng)用廣泛,如武漢大道、二環(huán)線漢口段、龍陽(yáng)大道等重大工程均采用該類型斷面,橋梁施工技術(shù)成熟,后期維護(hù)方便。

方案二采用雙層高架形式,在武漢市二七長(zhǎng)江大橋漢口岸接線中應(yīng)用,相比方案一,墩柱較高,橋梁施工難度較大,下層高架兩側(cè)聲屏障、交通標(biāo)牌等設(shè)施的實(shí)施和維護(hù)難度都較大。

5.2.7 工程規(guī)模

方案二雙層高架橋梁結(jié)構(gòu)復(fù)雜,橋墩及樁基工程費(fèi)用較高,但上部構(gòu)造相對(duì)較小,總體上方案二的工程規(guī)模比方案一略大。

5.3 方案比選結(jié)論

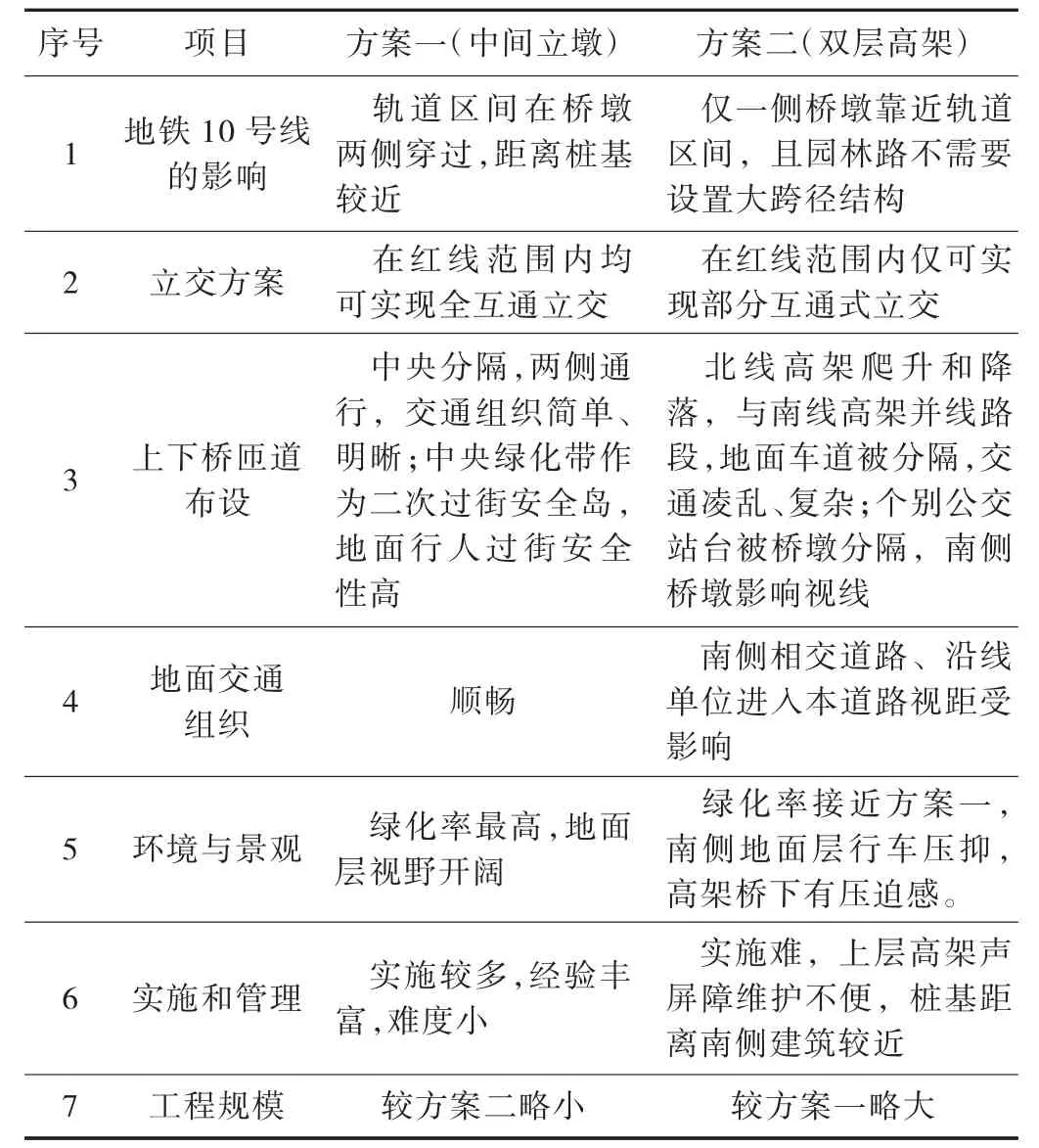

通過(guò)對(duì)上述方案的比選(見(jiàn)表1),斷面方案一在立交、上下橋匝道設(shè)置、地面交通組織、景觀效果、實(shí)施和管理等方面均占優(yōu),斷面方案二給地鐵10號(hào)線的預(yù)留空間較大。綜合來(lái)看,方案一占優(yōu),推薦采用斷面方案一。

表1 地鐵10號(hào)線共線段(二環(huán)線—工業(yè)一路)斷面方案比較表

6 結(jié) 語(yǔ)

根據(jù)武漢市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃[2],市域范圍內(nèi)規(guī)劃地鐵線網(wǎng)構(gòu)架為“快線穿城+環(huán)線放射”,規(guī)劃至2035年線網(wǎng)總規(guī)模達(dá)到27條線(不含城際鐵路和市郊鐵路)。由于快速路、地鐵走廊的稀缺性,兩者共線不可避免。本文通過(guò)友誼大道北段高架與地鐵10號(hào)線共線段的方案比選,闡述了城市快速路與規(guī)劃地鐵線路共線段涉及的橫斷面設(shè)計(jì)、立交設(shè)計(jì)、匝道設(shè)計(jì)等問(wèn)題,對(duì)于類似工程設(shè)計(jì)具有一定的參考意義。

該項(xiàng)目施工采用了方案一,地鐵區(qū)間設(shè)置在橋墩兩側(cè)。項(xiàng)目于2020年10月開(kāi)工,計(jì)劃2023年2月通車。