基于三維GIS的城市地下管線管理系統研究綜述

安 聰,吳楚怡

(地泰克工程勘察(上海)有限公司,上海市 201206)

1 研究背景

1.1 城市地下管線及其管理現狀

城市地下綜合管網肩負著各種物質的輸送和調配、信息的傳輸等工作。傳統圖紙圖表管理模式已經很難實現對大量管線信息的有效管理和利用,導致城市管線施工事故頻頻發生[1]。隨著GIS對地理空間數據的強大展示和分析能力的研究,GIS網絡分析等功能是解決管網維護中遇到問題的利器,將GIS技術尤其是三維GIS技術用于地下綜合管網的管理是大勢所趨。

地下管網的特點是層次結構錯綜復雜,僅僅使用傳統的二維平面GIS技術來建立地下管線信息管理系統,不可避免地會出現管線在平面上重疊、錯亂等問題,極易造成視覺上的不好分辨,導致管理工作上的錯誤,也給地下管網問題分析、決策帶來極大的難度。這就需要將地下綜合管線進行三維可視化表達,將二維和三維系統進行有效集成,實現地下管網系統的二維與三維一體化,才能對地下綜合管線進行有效、統一的管理。將三維GIS技術用于管網管理信息系統建設,不僅可以使錯綜復雜的地下管網在顯示層面上變得層次明確,更能使非GIS專業的管理人員也能夠輕松使用管理系統,降低了管網管理過程中的人力成本。

GIS的空間數據管理與分析技術是改變目前滯后的管網信息化管理的根本途徑,是實現管網管理現代化的核心技術。另外,三維GIS以其在管網可視化、三維空間分析上的優勢,成為地下管網管理信息系統建設時的最優選擇。

1.2 國內外研究現狀

在信息化程度比較高的城市,地下管網信息管理系統的建設屬于城市重要的基礎設施建設。比如法國的巴黎、美國的洛杉磯和日本的東京,在20世紀八九十年代就開始了地下管網管理信息系統的建設工作。

從國外情況來看,自20世紀90年代開始,城市規劃與城市管理中大量地引入了GIS技術,大量國外城市的GIS管理系統建設如火如荼,在地下管網管理方面也建立起了各種規模的地下管網管理信息系統。從運行狀況來看,取得了較高的經濟效益與社會效益。例如法國巴黎的舊城區和日本東京的地下污水管道,都采用了GIS建立了地下管網管理系統,可以很方便地對地下管道進行檢查[2]。

國內的地下管網信息管理系統由于種種原因起步較晚,比國際先進水平差距較大,但是近些年來發展迅猛,取得了不少成果。北京市在20世紀90年代就開始了地下管網管理信息系統的建設,在全國都有比較大的示范意義。上海建成了自來水管理信息系統,廣州建成了地下電力管線信息系統。隨后,武漢、南京、杭州也分別建設了各種地下綜合管網管理信息系統[3]。

整體來看,國內各個城市已經建設的地下管網管理信息系統局限性還是比較大的。例如沒有統一的標準,開發的軟件系統不具備廣泛使用的特點;個別城市想要開發新的系統,需要面臨資金投入大、建設周期長、數據規模大、技術難度高等問題。從實際來看,一般中小城市的相關部門無法承受上述問題[4]。大量缺乏對于管線的各種分析功能,如橫斷面分析、縱斷面分析、連通性分析等,這樣使得管線施工遇到極大的問題。傳統的二維GIS向三維GIS過渡顯然是大勢所趨,但是技術細節問題還是較多,目前還沒有一款完全的三維GIS平臺,在不拋棄傳統二維GIS的同時進行三維GIS的研究,從二維與三維一體化的角度去解決問題是目前大多數方案的核心[5]。

綜合國內外地下管網管理信息系統發展的情況來看,大致可總結為4個階段[6]。

第一階段:管理信息系統建設階段。這一階段使用數據庫管理系統(DBMS)技術,完成管線、管點的數據錄入與存儲。其特點是以數據的存儲為核心。

第二階段:管理信息系統與圖形相結合。這種方法其實很簡單地將圖形數據與屬性數據一分為二。

第三階段:連接圖形數據和屬性數據。

第四階段:采用三維GIS來統一管理圖形、屬性、拓撲關系。這樣不僅能夠滿足人們對空間信息的要求,而且其特有的三維可視化表達和三維空間分析功能能夠完美地進行各種統計分析、動態模擬和輔助決策服務。構建基于三維GIS的地下管線信息管理系統是目前最合適的選擇。

基于地理信息系統的三維GIS平臺的開發總體上可以分為兩方面:一方面是管理模式的設計與開發,另一方面是管理平臺工具的二次開發。

2 三維管網模型構建理論研究

在GIS中描述對象的方法主要基于如下幾個方面:幾何屬性描述、語義描述、空間關系和時間描述。基于描述含義不同,對象可分為空間對象和非空間對象兩種類型,即空間數據和屬性數據。三維管網模型構建的空間數據包括三維管線的長度、埋藏地點、埋深等。屬性數據包括的內容比較多,如管線的設計使用年限、管線的權屬等。由空間信息和屬性信息來共同構建三維管網數據模型。

2.1 三維數據類型

空間數據模型是用來描述空間數據組織和進行空間數據庫設計的理論基礎。常見的模型由概念數據模型、邏輯數據模型和物理數據模型部分構成。對于三維GIS研究的發展,空間數據庫模型必須經歷由二維向三維的轉化。由于三維數據結構復雜,數據量很大,較難建立一個有效的三維數據模型[7]。

2.2 地下管網空間數據模型

地下管網空間數據模型是空間數據模型的一類,它為描述地下管網空間幾何對象和管網可視化等方面提供了基本的方法,在管網數據的可視化描述和管網空間分析等方面起著至關重要的作用,是管網信息管理系統的核心和關鍵技術

2.3 地下管網數據結構特點

城市地下管網中,各類管線在三維空間上相互獨立。其中,排水管網等重力管線屬于單向樹狀管網。燃氣、熱力等壓力管線在設計時考慮到安全因素,多采用環狀設計。地下管網數據可簡化成弧段與節點的集合。節點不但包括管線的變徑點、分支點、交叉點、拐點,還包括網管數據中附屬設施的抽象點、弧段。該數據結構的優勢是在管網信息管理系統中建立管線拓撲關系時,不用考慮點與面、線與面的拓撲關系。因此,應對管網進行抽象處理和適當的簡化,既能滿足三維可視化需求,又能強調管網系統的分析功能。現實世界管網的管線大多數為圓柱或圓臺管道,可通過快速化建模實現。

2.4 地下三維管網建模

三維建模的基礎是使用CAD圖紙轉化為DXF開放式矢量數據格式,然后將管線數據存入三維GIS數據庫中。DXF是CAD數據文件的文本格式,是一種開放的矢量數據格式,可以通過為讀取基于ASCII編碼的DFX格式文件中的圖元坐標信息,應用圖形匹配算法生成三維管網信息數據庫,實現由二維CAD向三維地下管網的數據轉換。本研究中,地下管線的數據同時使用SuperMap的網絡數據集和三維數據集(包括三維線數據集與三維點數據集)進行組織[8]。網絡數據集既包含管網的線數據(包括流向等信息),又包括管點的點數據。三維數據集主要針對三維建模與空間表達。通過網絡數據集可以實現對管網系統的分析功能,如連通性分析與爆管分析。在三維場景中,網絡數據集也可以和三維線數據互相轉換。由于地下三維管網是一個比較復雜的系統,管線與管點的模型必須要分開建立。管點建模主要是針對可以點狀表示的設施,如管道井、管線閥口等。管線建模主要是針對線狀表示的管網設施,如各類型的管線、管段和管塊。管網建模技術重要有兩種,一種是使用超圖軟件自帶的二維三維轉化工具自動建模,另一種就是局域3dsMax手動建模,然后倒入應用場景。兩種方法各有優缺點,3dsMax手動建模的優點是模型精細程度高,三維展示效果好;缺點是由于手動建模,難度較高、制作效率較低,如城市地下管網這種大數據量的應用中很難實現,并且手動建模更改麻煩,后期模型數據維護更新十分困難。自動建模雖然精細度不如手動建模,但是其優點是制作效率高,后期更新方便。為了揚長避短,各取所需,在地下管網模型構建過程中,大部分數據采用三維管線自動生成方法,還有一些需要精確建模的采用3dsMax精細建模的方式進行模型數據的生產。

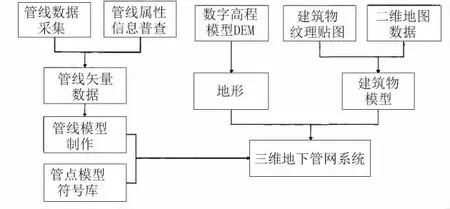

管線模型以管線起止點坐標、埋深、管徑等信息為數據基礎自動生成三維模型。管點模型如管井、管閥等其標準統一,可采用3dsMax軟件制作精細的管點模型,構建管點模型符號庫,以管點坐標、高程、管點類別信息判別,自動加載各類管點符號模型。建模過程如圖1所示。

圖1 地下管網三維場景構建流程

管線的三維化使用Autodesk3dsMax制作三維符號。分別制作了水、電、暖、通信等各類管點和管線的符號。三維點符號只需要通過導入三維模型來構建。制作三維符號時,首先需要設置模型,導入管線的3ds和Sgm模型文件。Sgm是SuperMap提供的一種三維模型存儲格式,在SuperMap中可將3ds格式轉化為Sgm格式。3ds也提供了3D符號庫,包括三維管線符號庫文件和三維管點符號庫文件,方便快速建模。

3 地下管網系統設計

系統設計遵循以下4個原則:實用性原則、先進性原則、友好性原則、可靠性原則。

經按反演步驟(2)重復多次計算后所得結果見圖2~圖5。

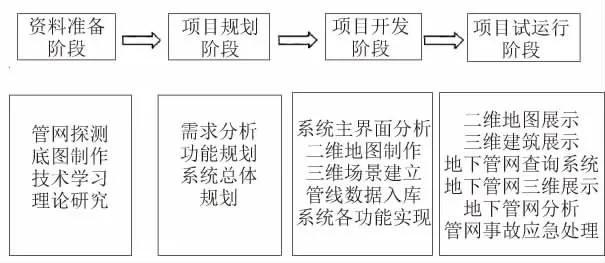

圖2 系統設計的4個階段

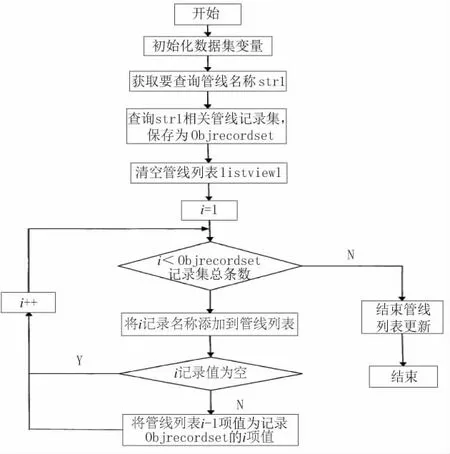

圖5 橫斷面管線查詢分析流程

3.1 系統設計

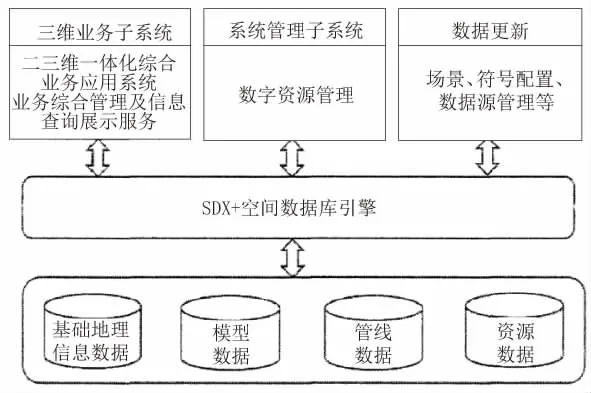

圖3 系統總體設計流程

三維地下管網管理信息系統以探測繪制的管網地形圖為基礎、管線空間信息與屬性信息數據為核心、三維GIS技術作為實現手段。管網管理信息系統可實現對管網設施屬性和圖形數據輸入、修改、查詢檢索、顯示、統計、分析和輸出,實現數據的交換和共享,為管網的管理、發展預測、規劃決策提供可靠依據。系統設計主要經歷了資料準備階段、項目規劃階段、項目開發階段、項目試運行階段4個階段,具體工作如圖2所示。

3.2 系統框架設計

三維地下管網管理信息系統的總體流程圖如圖3所示。主要分為三塊:基礎數據、SDX+空間數據庫引擎、不同的子系統與功能模塊。

3.3 系統框架設計

模塊化設計思想是將產品的某些要素組合在一起,構成一個具有特定功能的子系統。將這個子系統作為通用性的模塊與其他產品要素進行多種組合,構成新的系統,產生多種不同功能或相同功能、不同性能的系列產品模塊。這是模塊化設計和制造的功能單元,具有三大特征:

(1)相對獨立性。可對模塊單獨進行設計、制造、調試、修改和存儲。

(2)互換性。模塊接口部位的參數標準化,容易實現模塊間的互換。

(3)通用性。有利于實現橫系列、縱系列產品間的模塊的通用,實現跨系列產品間的模塊的通用。

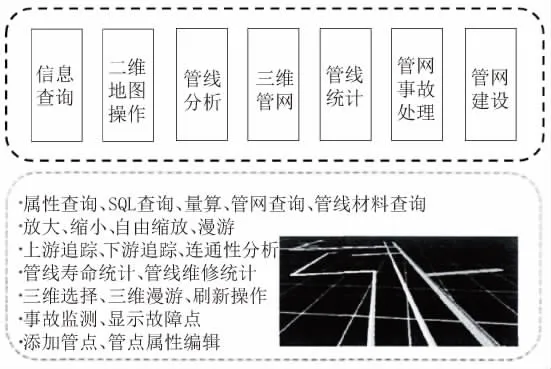

針對三維地下管網管理信息系統的特點,設計時采用模塊化的設計思路,設計了三大功能模塊,如圖4所示。各功能模塊具體描述如圖4所示。

圖4 功能模塊設計

3.4 管網數據庫設計

地下管網主要由管線和管點組成。建立管網數據庫不僅要關注管線、管點的空間位置,屬性數據的收集與入庫也至關重要。屬性數據是建立管線數據庫的基礎,基于管網屬性數據來進行查詢、統計、空間分析等操作。地下管網三維模型數據包括空間數據和屬性數據兩種[9]。

3.4.1 管網信息數據存儲形式

管網空間數據包括管網的空間地理位置及其對象之間的空間拓撲關系,主要包括地下的管線、管點,地上的附屬設施點(井蓋、消防栓)的空間坐標信息及空間拓撲關系。管線數據主要涉及其種類、使用信息、附屬信息等。對于管網數據的存儲,一般采用空間數據和屬性數據分別存儲的形式,使用一體化的技術進行管理。這樣既能有效區分不同的數據便于數據存儲,又不破壞其空間與屬性特征。在SuperMap軟件中使用矢量數據集進行管理,把數據分為點、線、面,在點、線、面數據基礎上加上高程信息,就完成了二維到三維的一體化。

3.4.2 管網空間數據的圖層劃分

三維地下管網管理信息系統中使用的管網數據不但海量,而且因為管線、管點的種類不同,其結構也相對復雜。為了使系統在運行時就有比較高的效率,以及方便以后的更新維護,在系統設計的過程中必須要對管網數據做進一步的分類,以圖層的方式來區分不同的管線與管點。

管網圖層的分類原則是:將不同類別、不同級別的圖元數據分層存放,每一層包含一類數據信息或一種專題。根據用戶需求和相關標準將一些一致性的圖元要素組合在一個圖層中,表示管網地理特征和這些特征相關屬性的邏輯意義上的幾何含義。在相同圖層內,數據通常是相同的類別,具有相同的屬性特征。在系統設計中分為四大類圖層。

第一類圖層是地表基礎地形圖。第二類圖層是地表上建筑圖層。第三類是平面圖層。該圖層主要用來在屏幕上顯示特點的信息,不隨著刷新操作而改變,一般用于Logo顯示等固定信息的顯示。第四類圖層是替網圖層。地下管網共分為給水、排水(雨水、污水、雨污合流)、燃氣、熱力、電信、電力、工業管道七個類型。對每類管線按照屬性不同又可以細分為多個子類型,所依據的是《城市地下管線探測技術規程》中的規定。

4 管網分析關鍵技術研究

4.1 橫截面分析

地下管線橫截面分析原理,是根據分析需求,在管線區域畫一條橫截面線,使其與地下管線相交,再依據相交的情況分析橫截面上的地下管線分布情況,并標示出管線的截面尺寸、種類、髙程,管線間的間距等屬性信息能夠反映出管線之間的空間位置關系。橫截面分析主要是需要計算出橫截面線與管線相交之處的截面數據。其原理是先在區域中查找與橫截面相交的管線要素,然后計算管線與橫截面線的交點二維坐標,最后使用關聯檢索出相交管線的起止點埋深信息[10]。橫斷面管線查詢分析流程如圖5所示。

4.2 縱斷面分析

地下管線縱斷面分析的目的是了解某個位置若干條地下管線的地下埋設狀況,并標示出沿線各個管點的位置和各管線段的埋深,自動產生管線縱截面所對應的屬性數據和線上各管點的屬性數據,從而了解管線的地下分布情況,為管線規劃和管線維護提供參考與依據。

4.3 連通性分析

地下管線連接了各個管點、地面設施,其形態己經是網絡數據集的形式。網絡線段上必定具有資源和要素流動方向,而網絡中的資源要素流動的前提是網絡的連通。

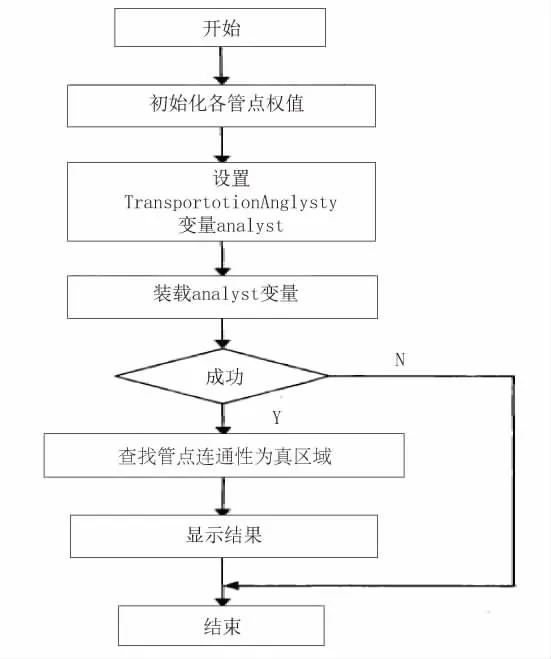

實現網絡連通性分析的原理是從確定的網絡流流向來尋求網絡路線與區域。最短路徑分析是根據網絡連通性和相應的權重,利用一定路徑跟蹤原理獲取權重向最短路徑。管網的連通性分析主要是基于圖論的遍歷理論搜索出管網的連通分支數。由于算法的優化給出了各連通分支的搜索起始點節點連通性分析,具體流程圖如圖6所示。

圖6 連通性分析流程圖

4.4 地下場景的實現技術

地下場景的控制主要包括3個方面。第一,開啟或者關閉地下場景。第二,對地表進行透明度設置。第三,進行地表開挖操作。地表開挖操作是對地表指定區域進行某一深度的地下挖掘,能夠直觀觀察該區域的地下管網數據。

4.5 三維查詢

三維查詢是通過SQL關系表達式或者屬性信息從三維場景中檢索出目標物體。三維查詢主要分為兩部分:

(1)從屬性信息通過端L關系表達式查詢對象,也稱作“屬性查圖”。

(2)通過點擊場景中待查地物,顯示地物的屬性信息,也稱作“圖查屬性”。三維查詢的實現流程如下;

a.通過訪問圖層控件來獲取圖層控件相關聯的場景,從場景中得到三維圖層的集合3D-Layers。

b.從三維圖層集合中檢索出數據集所在的圖層。

c.調用Selection函數,獲取圖層的選擇及3D Selection。

d.將查詢到的記錄集添加到選擇集調用Selection3D.Add方法。

e.更新渲染查詢出的數據。

5 結語

三維GIS在地下管線的管理和應用上仍具有很廣闊的前景、巨大的發展與提升空間,如管線、管點建模優化,三維管網的空間分析功能的優化,系統平臺與移動平臺交互,與“智慧城市”的結合等。隨著城市化水平的不斷提高和城市發展的日益加快,智能化地理信息平臺也需要與時俱進,在各領域發揮自身的優勢和價值。