從大國經(jīng)濟到大國金融:中美金融體系及結(jié)構(gòu)比較

劉磊 王宇

從大國經(jīng)濟到大國金融

大國之概念,是從人口、土地、政治、經(jīng)濟、金融、軍事、外交等多個方面予以體現(xiàn)的,可以反映出社會分工多樣化、全球影響力、國際地位等特征。大國經(jīng)濟主要是從經(jīng)濟規(guī)模角度進行衡量,大國經(jīng)濟也會產(chǎn)生溢出效應,相關(guān)的經(jīng)濟行為、政策安排都可能引起其他國家的反應。在新中國成立70余年,尤其是改革開放以來的40余年中,中國經(jīng)濟發(fā)展取得了輝煌的成績,創(chuàng)造了“當驚世界殊”的發(fā)展成就。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計,1960~2020年,我國GDP從597億美元增長到14.7萬億美元,年均增長9.6%,創(chuàng)造了人類歷史上的經(jīng)濟增長奇跡。中國GDP占美國GDP的比例從1960年的11%上升至2020年的70.3%,全球占比也從1960年的4.4%上升到2020年的17.4%,經(jīng)濟總量穩(wěn)居世界第二位。根據(jù)中國社會科學院國家資產(chǎn)負債表研究中心的估算,2018年末中國社會凈財富共計89萬億美元,實現(xiàn)了年均16.2%的增速,達到美國社會凈財富的80%,社會凈財富的排名同樣穩(wěn)居全球第二位。另據(jù)世界銀行的估算,2014年末中國包含了人力資本、生成資本以及自然資本的“包容性財富”存量達到了60.3萬億美元,為美國同期“包容性財富”的68.3%,亦居全球第二位。從各個角度來看,中國已經(jīng)成為國際影響力足夠強的經(jīng)濟體。

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,金融體系的核心在于動員和跨期配置資源的能力。習近平總書記指出:“金融活,經(jīng)濟活;金融穩(wěn),經(jīng)濟穩(wěn);經(jīng)濟興,金融興;經(jīng)濟強,金融強。經(jīng)濟是肌體,金融是血脈,兩者共生共榮。”提高金融效率、增強金融實力是實現(xiàn)經(jīng)濟長期健康發(fā)展的保障。金融是一國經(jīng)濟發(fā)展積累的結(jié)果,既需要經(jīng)濟實力的支撐,也反映經(jīng)濟之外的一些因素。美元之所以在二戰(zhàn)后成為主導貨幣,支撐了美國全球經(jīng)濟金融擴張的戰(zhàn)略,背后是安全的“美國堡壘”。從規(guī)模來看,過去幾十年中,我國金融體系的發(fā)展速度相對較快,金融總資產(chǎn)、股票市場、債券市場都得到了長足發(fā)展。但金融體系結(jié)構(gòu)和國際影響力均沒有達到與我國經(jīng)濟實力相匹配的水平。在金融體系結(jié)構(gòu)方面,資本市場和長期投資者發(fā)展不足,不能為企業(yè)發(fā)展提供長期穩(wěn)定的資金來源。中國的保險和養(yǎng)老金發(fā)展不足,總規(guī)模尚不足美國的10%。在美國金融體系中,居民大量持有保險和養(yǎng)老金資產(chǎn),保險和養(yǎng)老金再投資于資本市場,長期持有企業(yè)股票和債券,并根據(jù)市場收益率在股權(quán)和債權(quán)市場中均衡配置。這一體系具有自身穩(wěn)定性,且為企業(yè)解決了長期低成本的資金來源。中國當前的金融體系結(jié)構(gòu)存在缺陷,仍是以銀行為主體,不能適應國內(nèi)經(jīng)濟大循環(huán)的要求。在國際影響力方面,人民幣在全球外匯交易、支付清算、外匯儲備中都排在美元、歐元、英鎊和日元之后,僅為全球第五大貨幣,只在周邊國家及“一帶一路”沿線國家具有一定的影響力,仍處于邊緣地位。在全球金融基礎(chǔ)設施、全球金融話語權(quán)、對他國金融體系的影響,以及國際金融產(chǎn)品定價權(quán)等方面,中國仍是“被動接受者”,對外影響較小。

我國當前金融發(fā)展的主要任務是提高金融體系的韌性,發(fā)展與大國經(jīng)濟相匹配的大國金融。大國金融的特征主要表現(xiàn)在四個方面。首先是金融效率。金融體系存在的根本目的在于通過資金融通實現(xiàn)資源的有效配置,發(fā)展銀行和金融市場的關(guān)鍵都在于讓資源的配置更富于效率,用有限的資源產(chǎn)生更多的回報。不同的金融體系對應著不同的配置效率。相對于銀行來說,資本市場的發(fā)展更有利于為實體經(jīng)濟提供更為長久且穩(wěn)定的資金來源,市場體系的效率更高。其次是規(guī)模經(jīng)濟。金融體系有著非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟特征,規(guī)模越大,成本越低,收入越高。金融機構(gòu)需要有巨額的資本金才有資格進入金融市場,而當金融資產(chǎn)達到一定規(guī)模后,新增業(yè)務的邊際成本極小。再次是分散風險。金融資產(chǎn)既是資源分配的工具,更是風險分散的方式。大國金融有更優(yōu)越的條件在不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同金融資產(chǎn)之間分散風險,有效增強金融穩(wěn)定性。最后是抵御沖擊。歷次金融危機的經(jīng)驗已經(jīng)說明,大國金融的危機頻率要遠低于小國。國際資本瞬間動員和撬動的金融體量對小國的沖擊是巨大的;但大國普遍更為依賴內(nèi)源融資,資本積累也主要來自于國內(nèi)各部門的儲蓄,抵御沖擊能力更強。

中美金融體系與結(jié)構(gòu)特征的比較

金融結(jié)構(gòu)是一國經(jīng)濟發(fā)展積累的結(jié)果,既體現(xiàn)了一國經(jīng)濟的發(fā)展模式,也是研究金融風險和金融效率的基礎(chǔ)。與資本市場主導的金融體系(以美國為代表)相比,中國的金融體系具有不同的比較優(yōu)勢和劣勢,也反應了不同的經(jīng)濟發(fā)展路徑。整體上看,中國是以銀行為主導的金融體系,過去幾十年的金融資本擴張也主要體現(xiàn)在銀行規(guī)模的擴張上,銀行業(yè)總資產(chǎn)遠遠超過包括保險、養(yǎng)老金在內(nèi)的非銀金融機構(gòu),銀行業(yè)的力量在債券市場、股票市場中也占據(jù)主導地位。

2021年10月,中國人民銀行官網(wǎng)上首次公布了2017~2019年中國金融存量資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),我們得以深入分析中國宏觀各部門金融資產(chǎn)和負債的總量和結(jié)構(gòu),并與美國的情況進行比較分析。中國在2019年人均GDP突破1萬美元,而美國是在1978年首次突破1萬美元的。因此,我們既橫向比較當前中美兩國金融體系的結(jié)構(gòu)特征,同時也與1978年的美國進行比較,以便分析人均收入較為相似時兩國金融結(jié)構(gòu)的差別。探討兩國的共性和主要區(qū)別,可以幫助我們更好地理解和把握中國金融的發(fā)展路徑和未來方向。

居民部門金融資產(chǎn)仍以銀行存款為主

中國的居民部門是凈儲蓄部門,長期較高的居民儲蓄率積累了大量的居民凈金融資產(chǎn)。2019年,居民的總金融資產(chǎn)和負債分別占到GDP的225.2%和63.7%,凈金融資產(chǎn)占到GDP的161.5%。但相較美國來看,中國的居民資產(chǎn)和負債規(guī)模并不算高。2019年,美國居民金融資產(chǎn)和負債分別占到GDP的435.7%和77.0%,凈金融資產(chǎn)占到358.7%,都高于中國的水平。我國當前的居民凈金融資產(chǎn)水平與美國1978年是較為相近的。居民部門是資金凈盈余部門,經(jīng)過較長時間的資金積累,各國都形成了規(guī)模相對較大的金融財富。

中國居民部門仍是更愿意持有現(xiàn)金存款這類風險較低、收益較為穩(wěn)定的資產(chǎn)。當前我國43.2%的居民金融資產(chǎn)都以現(xiàn)金或存款的形式存在,而美國2019年通貨存款占比僅為11.8%,即使1978年也僅為21.9%。中國居民的銀行存款占比較大,主要有兩個原因:一是居民在金融資產(chǎn)選擇上相對保守,更愿意持有風險較低的銀行存款,以備未來教育、購房或養(yǎng)老的支出;二是中國債券市場和保險市場發(fā)展程度較低,限制了居民的資產(chǎn)選擇。

在股票股權(quán)和證券投資基金這兩類資產(chǎn)上,中國和美國的居民部門占比非常接近,分別都是33%~35%和13%~14%左右。我們之前對中國股權(quán)和證券投資市場有一種刻板的印象,覺得這個市場發(fā)展程度有限,導致中國直接投資占比過低。但通過數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn),中美兩國居民部門所持有的這兩種金融資產(chǎn)比例是非常接近的,直接融資占比過低的真實原因并不在于此,而是保險和債券這兩種資產(chǎn)的發(fā)展有限。2019年,中國居民持有保險和債券的比例分別為9.1%和0.7%,而美國2019年相應的比例分別為33.2%和5.1%,與其1978年的水平相比基本保持穩(wěn)定,與我國相差較大。為此,我們應大力發(fā)展保險和債券市場,增加居民在這兩類金融資產(chǎn)上的配置,這同時也能增加企業(yè)和政府長期穩(wěn)定的資金來源,提高金融穩(wěn)定性。

中美兩國居民部門金融資產(chǎn)負債狀況見表1。

企業(yè)部門融資來源較為單一

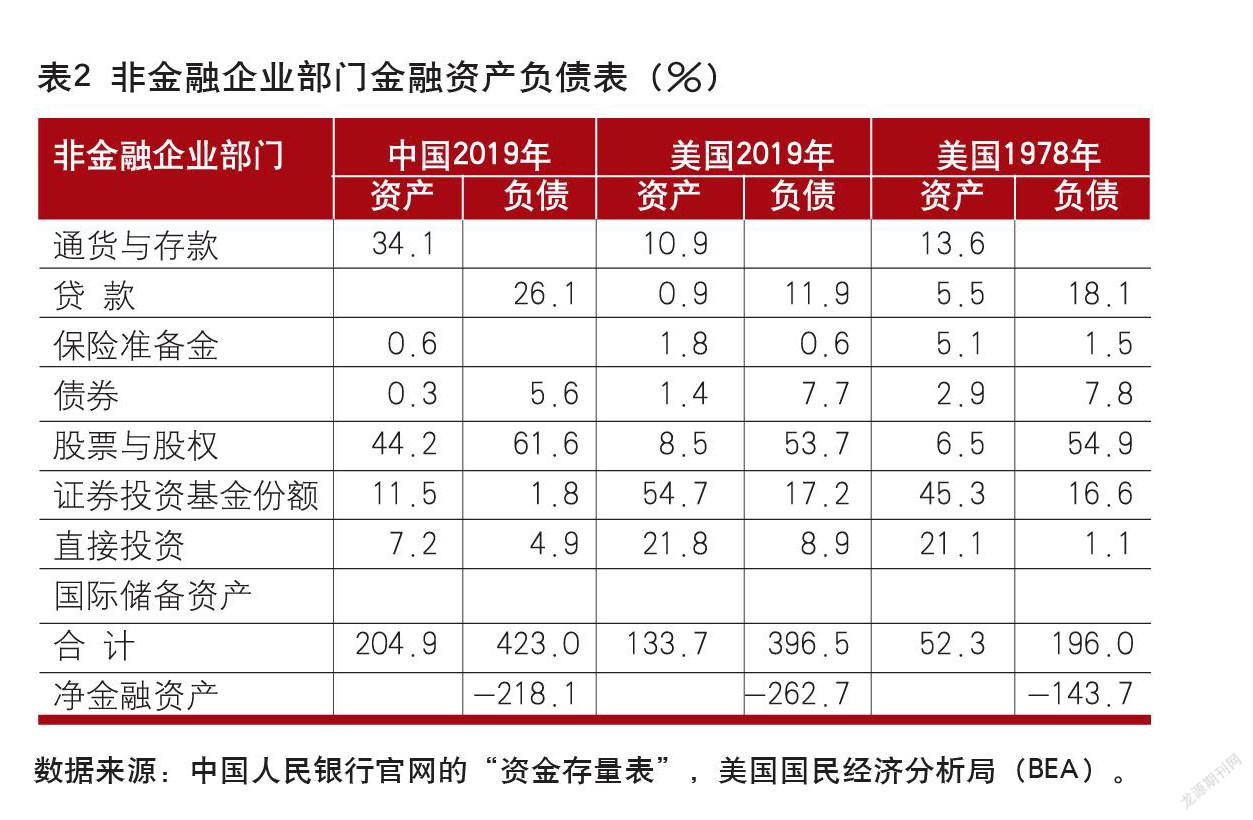

中國非金融企業(yè)的資產(chǎn)和負債在國民經(jīng)濟中都占有更高比例,凈金融資產(chǎn)的相對規(guī)模高于美國。2019年,中國非金融企業(yè)的金融資產(chǎn)和負債與GDP之比分別為204.9%和423.0%,凈金融資產(chǎn)為-218.1%;而美國的相應比例分別為133.7%、396.5%和-262.7%。對于兩個國家來說,當前非金融企業(yè)都是最主要的資金融入部門,資金來源與GDP之比都在四倍左右。與之形成反差的是,1978年美國非金融企業(yè)資產(chǎn)和負債規(guī)模都要小的多,企業(yè)負債僅為GDP的兩倍,凈金融資產(chǎn)的絕對值也比現(xiàn)在要小的多。可見,過去40余年中企業(yè)金融資產(chǎn)規(guī)模快速擴張,而中國的金融資產(chǎn)也主要集中在企業(yè)部門。

從結(jié)構(gòu)上看,中國企業(yè)部門的融資來源非常單一,貸款和股權(quán)這兩項就占到了全部融資來源的87.7%(貸款占比26.1%,股權(quán)融資占比61.6%);而美國這兩項僅占全部融資來源的65.6%,1978年時占比也只有73.0%,全部高于中國。從這個比例可以看出,中國金融資產(chǎn)規(guī)模雖然發(fā)展較快,企業(yè)的金融資產(chǎn)和負債相對規(guī)模也已經(jīng)超過了美國水平,但結(jié)構(gòu)仍然單一,債券市場占比較小;而美國企業(yè)的資金來源更為多元化,證券投資基金(包含其他貿(mào)易融資)已經(jīng)占到企業(yè)資金來源的17%。在資產(chǎn)方,美國超過一半的企業(yè)金融資產(chǎn)是證券投資基金,而中國仍以股權(quán)和現(xiàn)金為主。中國非金融企業(yè)主要以股票股權(quán)和現(xiàn)金存款的方式持有金融資產(chǎn),占比分別為44.2%和34.1%,美國企業(yè)的這兩種資產(chǎn)僅為8.5%和10.9%。但美國企業(yè)所持有的證券投資基金(包括其他貿(mào)易融資)占到了總金融資產(chǎn)的54.7%,中國僅為11.5%。另一顯著區(qū)別是對外直接投資占比,中國近幾年企業(yè)對外直接投資發(fā)展較快,但目前也僅為7.2%,而美國始終占到了企業(yè)總金融資產(chǎn)的21.8%,體現(xiàn)出更為開放的特征。

中美兩國非企業(yè)部門金融資產(chǎn)負債狀況見表2。

政府部門持有較高比例的凈金融資產(chǎn)

中國政府持有較大規(guī)模的凈金融資產(chǎn),而美國政府凈金融資產(chǎn)長期為負。在不考慮政府部門持有的非上市國有企業(yè)股權(quán)的情況下,中國政府部門已經(jīng)由金融資金的凈供給者轉(zhuǎn)變?yōu)閮粜枨笳摺5块T的金融資產(chǎn)中還有一大塊比例是那些非上市的國有企業(yè)股權(quán)。加入這些非上市企業(yè)的股權(quán)后,我國政府部門仍然是凈金融資金的供給者。

中國政府部門由于存在大量的國有企業(yè)股權(quán),金融資產(chǎn)相對規(guī)模遠遠高于美國的水平,這也是中國社會制度的主要特征。從負債角度看,中國政府舉債更為克制,每年的財政預算赤字基本都保持在3%左右,從未采用過大規(guī)模赤字擴張的財政立場,債務水平相對有限。目前地方政府尚存在一部分由融資平臺所形成的隱性債務。根據(jù)不同學者的估算,這一類債務規(guī)模可能會占到GDP的30%~60%,根據(jù)國民經(jīng)濟核算原則這一部分債務已被記入了非金融企業(yè)部門。即使將這部分債務加入,中國政府部門的債務相對規(guī)模仍是遠小于美國的。政府持有相對較大規(guī)模的凈金融資產(chǎn),既是制度優(yōu)勢的表現(xiàn),也是應對危機的重要工具。

中美兩國政府部門金融資產(chǎn)負債狀況見表3。

金融部門過度依賴于存款負債

中國金融部門資產(chǎn)負債的相對規(guī)模遠高于美國1978年的水平,但仍低于美國當前的水平。2019年中國金融部門總資產(chǎn)與總負債分別為GDP的433.7%和428.7%,凈金融資產(chǎn)為4.9%;美國的比例分別為501.2%、520.3%和-19.1%。過去十余年中,中國金融部門的資產(chǎn)和負債都增長較快,年均增速超過了15%。中美兩國金融業(yè)增加值在GDP中的占比基本一致,2019年分別為7.73%和7.85%。但兩國金融業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)差別較大,中國金融業(yè)仍存在大量所謂“銀行的影子”,是傳統(tǒng)銀行存款的替代品;而美國金融行業(yè)的全球競爭力更強,金融資產(chǎn)和金融服務中很大一部分是面向全球的。中國的金融部門總資產(chǎn)相對規(guī)模低于英美等發(fā)達國家是比較正常的,隨著金融去杠桿的推進,預計未來中國金融資產(chǎn)增速將會下降。

中國金融部門的最大特征是負債方資金來源過于依賴存款,存款占比雖然在近些年來顯著下降,但仍然是最主要的資金來源,占比為56.1%;而美國在1978年時占比僅為37.1%,當前更是下降到了17.5%。中國金融部門的第二大資金來源是證券投資基金,達到93萬億元,占到總負債的22.0%,其中很大一部分仍然是存款的替代品,如貨幣型基金、銀行理財、某些承諾保本或剛性兌付的信托、券商資管、基金子公司產(chǎn)品等。美國金融部門也有21.1%的資金來自于證券投資基金,但超過75%的是股票指數(shù)型共同基金,最終會流向股票市場。

產(chǎn)生這樣差別的主要原因在于兩點:一是中國金融行業(yè)發(fā)展仍不充分,居民相應的財富儲藏手段有限;二是由于養(yǎng)老社保等壓力,中國的居民部門在金融投資上仍相對保守,更偏向于低風險固定收益的金融投資。中國企業(yè)部門具有更高的杠桿率,與金融部門的資金來源結(jié)構(gòu)高度相關(guān),絕大部分資金來源于存款及一些存款替代品,則很難在短期內(nèi)調(diào)整企業(yè)的杠桿率水平,而只能以債務融資為主。美國金融部門第一大資金來源是保險準備金,占全部負債的29.5%,而中國僅占2.8%,相差懸殊。未來我國人口老齡化問題越發(fā)嚴重,保險、養(yǎng)老金等金融資產(chǎn)應占有更大比例。

在資產(chǎn)方,貸款占到中國金融部門資產(chǎn)的將近一半比例,而美國的貸款、債券和股票股權(quán)各占四分之一。中國金融部門的貸款占到總資產(chǎn)的45.0%,而美國僅為26.2%。發(fā)放貸款是中國金融部門擴張資產(chǎn)負債表的主要方式,這與資金來源主要為存款是相互對應的。債券投資也占到了中國金融部門全部資產(chǎn)的22.3%,已經(jīng)與美國的26.8%較為接近。我國債券市場雖然從表面上看發(fā)展迅速,銀行持有債券的比例也快速上升,但其中有一部分比例僅僅是對傳統(tǒng)貸款形式上的替代,尤其是地方政府債券。中國當前債市總存量超過了127萬億元,但其中地方債務就達30萬億元。地方債已經(jīng)成為金融債之外的第二大債券品種,且超過95%的比例都被銀行所持有。這部分地方政府債的流動性極低,年換手率不足5%,從本質(zhì)上看更類似于銀行貸款,而不是債券。未來仍將進一步規(guī)范完善債券市場的發(fā)展,提高債券市場的流動性。美國金融部門投資的股票股權(quán)和證券投資基金共占到其總資產(chǎn)的35.4%,中國僅為18.9%。金融部門是資金供給方和資金需求方的中介,其來源方以固定收益資產(chǎn)為主,必然導致其資金運用上很難加大股權(quán)投資的占比。因此,繼續(xù)發(fā)展資本市場的深度和廣度都是十分必要的。

中美兩國金融部門金融資產(chǎn)負債狀況見表4。

大國金融的道路選擇

中美兩國金融結(jié)構(gòu)的差異既反映了兩國經(jīng)濟發(fā)展階段不同,也反應了以銀行為主導和以市場為主導的兩種金融發(fā)展模式。中國金融結(jié)構(gòu)過去十余年中較為突出的變化是金融資產(chǎn)的快速增長,金融相關(guān)率和金融杠桿率都在上升。我國1978年金融資產(chǎn)總量與GDP之比僅為90.4%,到2007年便已經(jīng)上升到了588.9%,2019年更是增長到799.1%。2013年之前,銀行總資產(chǎn)增速均在15%以上,既高于經(jīng)濟增速,也高于債務增速。在規(guī)模增長的同時,我們更應重視結(jié)構(gòu)的健康,要避免通過金融加杠桿的方式推升金融泡沫和資產(chǎn)價格泡沫,最終破壞金融的穩(wěn)定性。

金融的本質(zhì)功能是要服務于實體經(jīng)濟發(fā)展。無論哪種金融發(fā)展模式,最為關(guān)鍵的是要與實體經(jīng)濟發(fā)展相匹配,探索出一條適合本國經(jīng)濟發(fā)展需要的金融體系。中國金融體系的發(fā)展也應與大國崛起的進度相適應,使之更好地為實體經(jīng)濟服務。我們認為中國發(fā)展大國金融的道路至少要做到以下三點。

要堅持市場化導向,讓市場在金融資源和風險配置中發(fā)揮決定性作用。銀行主導的融資在當前中國全部金融資產(chǎn)中仍占有較高比例,市場化水平仍待進一步提高。從繼續(xù)推進發(fā)展直接融資市場,到各類金融產(chǎn)品定價的市場化,包括利率、匯率市場化等方面的工作,都是決定中國金融體系發(fā)展質(zhì)量的重要因素。

豐富金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu),打破金融機構(gòu)的體制性偏好,引導市場主體的多元化融資和資產(chǎn)配置。當前中國金融資產(chǎn)相對單一,金融體系存在剛性兌付、隱性擔保等體制性問題的情況下仍難以創(chuàng)新發(fā)展。尤其是在國有經(jīng)濟壟斷資源的環(huán)境下,社會資本難以分享發(fā)展收益,也難以促進金融體系多樣化發(fā)展,居民的金融資產(chǎn)配置很難實現(xiàn)多元化。我們只能通過打破這種體制性壟斷,推進市場開放,才能最終強化企業(yè)的信用約束、增強投資者的風險定價意識,提高金融體系的發(fā)展質(zhì)量。

要全方位推進金融供給側(cè)改革,增強大國金融的韌性。大國金融應具有高韌性的特征,在承受一定規(guī)模的外部沖擊時具有較強的自我修復能力,而不是由金融體系自身的高波動來干擾宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定。提高韌性是我國未來金融發(fā)展的重要工作,也是金融供給側(cè)改革的必然要求。這需要進一步提高市場在資源配置中的決定性作用,并豐富市場參與主體、完善機構(gòu)治理機制、豐富金融產(chǎn)品、增強對沖機制、提高利率和匯率的市場化水平。同時還要提高金融監(jiān)管的能力,讓監(jiān)管當局在防范化解系統(tǒng)性風險、保障市場公平等方面發(fā)揮更多作用。

(作者單位:中國社會科學院經(jīng)濟研究所、中國社會科學院大學、國家金融與發(fā)展實驗室,中國人民銀行金融研究所,

其中王宇系中國人民銀行金融研究所副研究員)

責任編輯:劉 彪